Informationsmanagement

Der »intelligente« Operationssaal

Nicht mehr Skalpelle und Tupfer regieren in modernen Operationssälen, sondern technische Systeme wie Planungs-, Navigations- und Bildgebungs-Systeme. Klassische Röntgenlichtkästen für analoge Bilddarstellung fungieren hier neben Computern mit Büro-Software oder klassischen Büro-PCs. Dabei kommen viele unterschiedliche Systeme zum Einsatz, deren Daten erst einmal zusammengeführt werden müssen.

Die Daten, auf die Ärzte und das Pflegepersonal im Vorfeld und während einer OP zugreifen, werden zunehmend komplexer. Das Klinikpersonal muss Patientendaten aus dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS) einsehen, Metadaten über den geplanten Eingriff entnehmen, Unterlagen aus der präoperativen Diagnostik begutachten, radiologische Bilddaten aus dem Bildarchiv der Radiologie (PACS) analysieren und Röntgenbilder betrachten.

Während der OP werden auf den Displays Live-Videodaten einer Endoskopie angezeigt, Kommunikationsmittel wie Video-Conferencing oder Telefonie werden genutzt (Bild 1). Letztendlich erfolgt eine Dokumentation des Eingriffs über Screenshots oder eine Video-Aufzeichnung und die Ablage im Archiv. Diese Interaktion mit verschiedenen Systemen über mehrere Benutzerschnittstellen im OP hinweg erschwert einen natürlichen Arbeitsfluss. Zudem bleibt eine Vielzahl möglicher technischer Funktionen aufgrund der Komplexität im Alltag ungenutzt. Ein benutzerfreundliches und intuitives Bedienkonzept über eine zentral gesteuerte Einheit gewinnt für Kliniken und Personal deshalb enorm an Bedeutung.

Vernetzung ist Trumpf

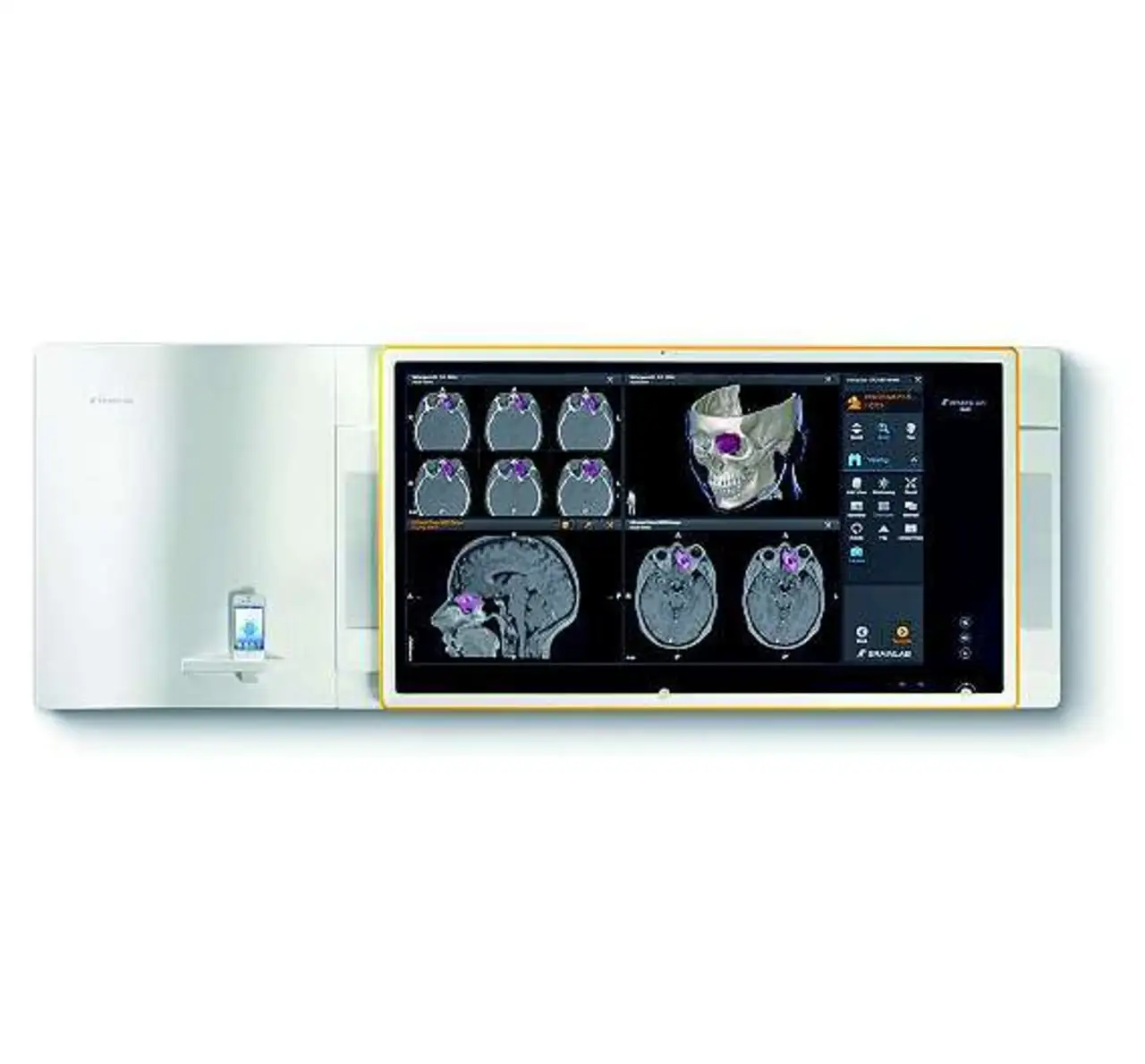

Die Integration der Systeme im OP unterliegt derzeit einem Wandel. Der Trend geht hin zur modernen und zukunftssicheren IP-vernetzten Infrastruktur. Der Benutzer benötigt übersichtliche Bedienelemente und Anpassungen an den OP-Arbeitsablauf. Die medizinisch relevanten Daten müssen zugänglich sein und über ein einheitliches Interface intuitiv steuerbar. Um diese komplexen Kundenanforderungen zu erfüllen und ein workflow-orientiertes Bedienkonzept zu ermöglichen, hat Brainlab die Komplexität der da-runter liegenden Elemente, Geräte und Systeme reduziert, medizinische Aspekte und infrastrukturelle Funktionen auf intelligente Art miteinander verbunden und »Buzz« entwickelt. Das Buzz-System ist auf die benutzerzentrische Integration im medizinischen Umfeld ausgelegt, d.h. unabhängig von den angeschlossenen Systemen agiert der Benutzer immer mit der gleichen Benutzeroberfläche. Das so genannte Benutzerinterface ist ein 42 Zoll großer Touch-Bildschirm, der als zentraler Kontrollpunkt im OP dienen soll. Diese Benutzeroberfläche ermöglicht Ärzten und Mitarbeitern, über Multi-Touch- und Drag&Drop-Funktionen schnell und einfach Zugang zu Informationen, Bilddaten, Videobildern und Patientenakten zu erhalten. Ärzte können innerhalb der Bilder navigieren oder zwischen verschiedenen Einstellungen und Ansichten hin- und herwechseln. Mit nur einem Finger bewegt sich der Arzt in alle Richtungen durch die Bilddaten und mit zwei Fingern vergrößert er einen bestimmten Bildausschnitt oder verkleinert diesen. Bilder aus unterschiedlichen Quellen lassen sich schnell und einfach überlagern. Diese Erfahrung hat das Klinikum rechts der Isar mit dem Vorgängermodell des Buzz, der »Digital Lightbox«, gemacht.

Die Lightbox erlaubt es, wesentliche Informationen aus der Vielzahl der Bilddaten zu selektieren. Die Touch-Screen-Technik mit Zoom-Funktion erleichtert das Aufrufen der Daten. Auch das Fusionieren von Magnetresonanzaufnahmen mit PET-Daten aus der Nuklearmedizin ist durch einfaches Berühren des Touch-Screens möglich.

Räumlich betrachtet

Eine speziell entwickelte Software sorgt dafür, dass alle Bilddaten präoperativ angezeigt werden und Diagnosebesprechungen oder eine Behandlungsplanung unkompliziert möglich sind. Die Ärzte erhalten über den Tochscreen keine statischen Daten mehr sondern patientenbezogene Bilddaten aus Kernspintomographie, Computertomographie, Röntgen und PET und können diese kombinieren.

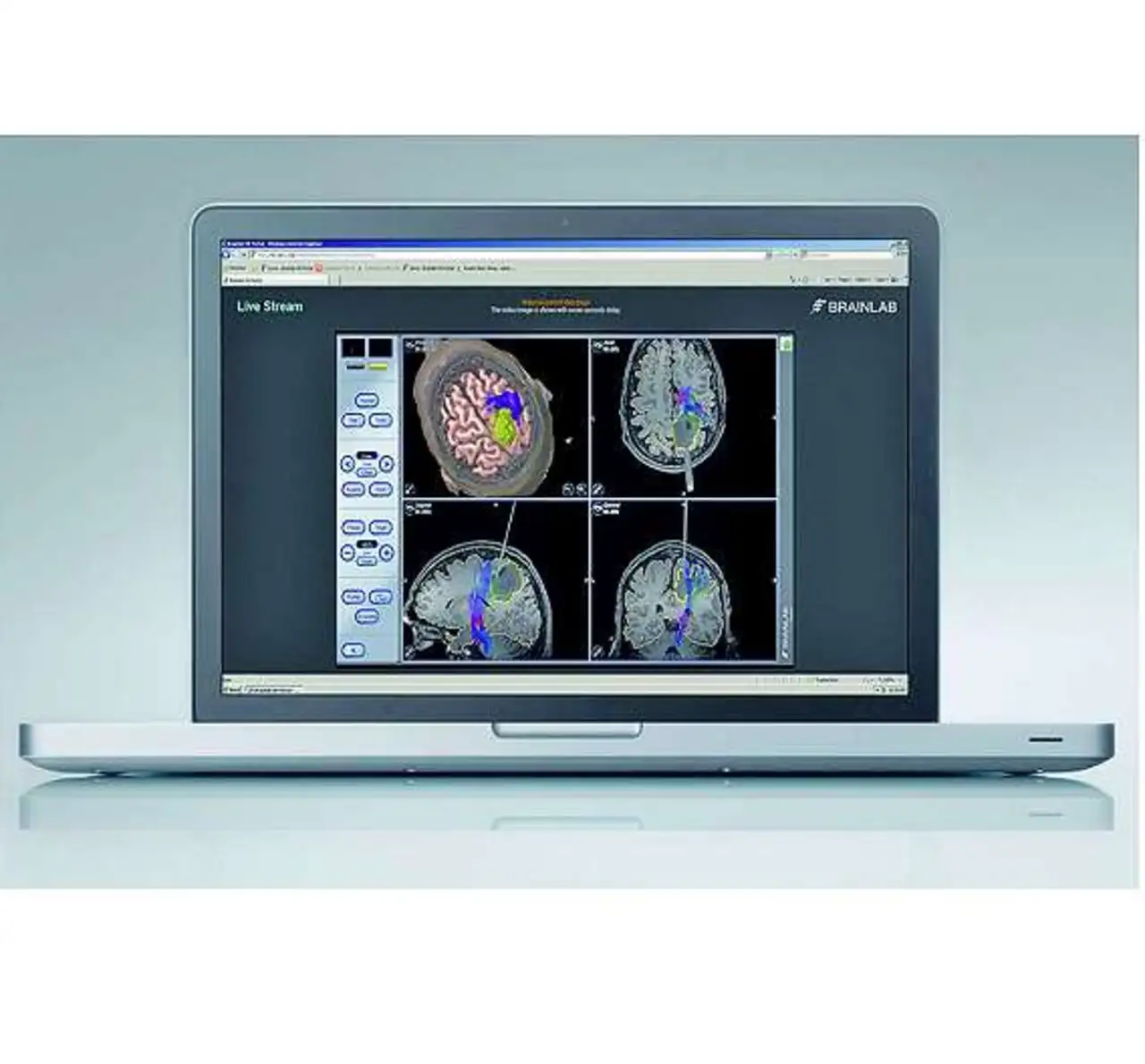

»Intelligente« Algorithmen ermöglichen zudem das Hochrechnen, Anreichern, Bearbeiten und Interagieren mit diesen Bilddaten (Bild 2). Ein Beispiel hierfür ist die Berechnung dreidimensionaler Darstellungen aus den ursprünglich planaren Schichtdaten einer Computertomographieaufnahme. Dies versetzt Ärzte in die Lage, für den Patienten schnelle und fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen.

Auch dem Patienten selbst kann anhand einer 3-D-Visualisierung ein Eingriff oder eine Erkrankung anschaulich dargestellt werden (Bild 3).

Dabei stehen für verschiedene medizinische Disziplinen Softwarelösungen parat: In der Orthopädie ein digitales Templating, das Chirurgen bei der Anpassung und Platzierung von Implantaten unterstützt, für die Neurochirurgie findet sich ein Werkzeug um Tumore zu kennzeichnen und für die Bestrahlungstherapie ein computergestütztes Tool zur Überprüfung der Dosierungen der Bestrahlungspläne.

Während der OP ist eine Darstellung der Informationen auf bis zu acht Displays möglich. Für den Eingriff wichtige Informationen lassen sich dann auf den verschiedenen Displays darstellen, so dass das gesamte OP-Team Zugang zu den Informationen hat. Ein Screenshot ist damit beispielsweise auf Monitor 1 sichtbar, eine Videoaufzeichnung der präoperativen Diagnostik auf dem zweiten Bildschirm, ein Röntgenbild auf Monitor 3, und der zentrale Monitor stellt einen Live-Video-Mitschnitt dar.

Die Dokumentation des Eingriffs spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Durch einfachen Klick auf den Touchbildschirm lassen sich Screen-shots oder Videoaufzeichnungen, z.B. des Videosignals des Endoskops, erstellen. Diese Bilddaten, die während der Operationen im OP anfallen, werden in Kliniken auf unterschiedlichste Weise dokumentiert und archiviert. Das Buzz-System systematisiert und archiviert hierbei halbautomatisiert und vereinfacht damit die Datenhaltung. Es ordnet die Bilddaten dem jeweiligen Patienten zu und überträgt dann alle relevanten Patienten-Bilddaten zu Zwecken der Dokumentation und Archivierung aus dem OP in das krankenhausinterne PACS-System oder auf einen beliebigen Datenserver der Klinik.

IP-basierte Kommunikation

Im OP selbst ist eine IP-basierte Kommunikation mit anderen Geräten möglich. Wird eine bi-direktionale Kommunikation zu einem Krankenhaus-PC im Operationssaal aufgebaut, kann die Systemkontrolle auch vom Krankenhaus-PC und dem Tablet erfolgen. Andersherum lassen sich Informationen des PCs auf dem wandmontierten Bildschirm für alle sichtbar machen (Bild 4).

Herz des Systems ist das Mainboard »D2778-D« von Fujitsu. Das ATX-Board basiert auf Intels »X58-/ICH10R«-Chipsatz. Durch die Unterstützung der »Core«-Prozessoren mit LGA1366-Sockel, integriertem Speicher-Controller und »QuickPath-Interconnect« (QPI) bietet das Board genügend Leistungsreserven. Das Mainboard aus der Extended-Lifecycle-Serie ist gerade für den Einsatz in Applikationen mit Bedarf an Rechenleistung wie CAD-Anwendungen, Video-Bearbeitung und Simulationsprogrammen konzipiert.

Dass Langzeitverfügbarkeit im Bereich der Medizintechnik eine besonders wichtige Rolle spielt, hat zwei Ursachen: die einschlägigen Zulassungen und das Verhalten des Marktes. Medizinische elektrische Geräte unterliegen den strengen und vielfältigen Vorgaben der Normenreihe EN 60601. Entsprechend lang und kostenintensiv ist der Zulassungsprozess, welcher der Markteinführung eines Produkts vorangehen muss. Werden zentrale Komponenten wie das Mainboard während der Lebensdauer eines Produkts geändert, muss der gesamte Zulassungsprozess erneut durchlaufen werden, da der Austausch des Boards in der Regel eine ganze Reihe von Design-Änderungen an diversen Schnittstellen nach sich zieht. Im Fall des Buzz-Systems könnte eine solche Neuzulassung leicht mit mehreren hunderttausend Euro zu Buche schlagen.

Anders als etwa im Bereich der Konsumelektronik verlangt der Medizintechnikmarkt nicht jedes Jahr (oder gar noch öfter) nach neuen Produkten, weil die Anwender ihren Geräten in der Regel treu sind und der Austausch von Altgeräten nur sehr langsam erfolgt. Für den Patienten bedeutet es immer auch ein gewisses Risiko, wenn ein Arzt, der mit einem Gerät durch jahrelange Erfahrung bestens vertraut ist, sich auf ein neues System umstellen muss.

Lifecycle-Management

Wegen der längeren Produkt-Lebenszyklen müssen die Lieferanten die Komponenten möglichst langfristig verfügbar halten. Außerdem muss auch der Kunde möglichst frühzeitig von einer beim Hersteller geplanten Änderung oder gar Abkündigung des Produkts erfahren, um entsprechend reagieren zu können. Fujitsu setzt auf eine »Entschleunigung« der kurzen Innovationszyklen, die von den großen Plattform-Lieferanten vorgegeben werden. In der Praxis bedeutet das: Nicht für jeden möglichen Chipsatz wird ein Mainboard entwickelt. Vielmehr wählt Fujitsu herstellerunabhängig diejenigen Plattformen aus, die für die Anwendungen der Zielmärkte besonders sinnvoll sind. Die Systemboard-Sparte von Fujitsu sieht sich daher nicht zuletzt als Anwalt von Anwendern aus dem Embedded-Bereich mit anderen Bedürfnissen. Für viele Anwender ist die langfristige Verfügbarkeit von Komponenten eine unabdingbare Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten.

Weitere Anforderungen, die Brainlab an das System stellte, waren eine stabile Gesamt- und USB-Architektur, die nicht zu komplex sein sollte. Das Board ist mit allerlei Erweiterungs- und Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter sechs DIMM-Sockel, die mit bis zu 24 GByte DDR3-800/1066/1333-ECC-SDRAM bestückt werden können, zwei aktuelle PCI-Express-x16-Steckplätze (Gen2), Firewire, Gigabit-Ethernet, zwei serielle Anschlüsse sowie je zwei PCI- und PCIe-x8-Steckplätze (ebenfalls Gen2). Ein Trusted-Platform-Modul (TPM1.2) von Infineon sorgt zusätzlich für Verschlüsselungsfunktionen. Neben sechs externen USB-Anschlüssen sowie zwei internen Dual-USB-Pfostensteckern ist das Mainboard auch mit einem innen liegenden Anschluss für einen USB-Stick ausgestattet. Somit können Datenträger mit sensiblen Daten oder ein Lizenz-Dongle sicher vor Verlust und Diebstahl sowie mechanischen Schäden im Gehäuse geschützt werden.

Über den Autor:

Peter Hoser ist Sales Director OEM bei Fujitsu Technology Solutions.