Industrial Ethernet im Überblick

Ein Netzwerk für alles gibt es nicht

Unter den Oberbegriff »Ethernet« fallen viele unterschiedliche Verfahren zur Datenübertragung mit jeweils spezifischen Eigenschaften. Doch welche davon eignet sich am besten zur Umsetzung bestimmter Anforderungen? Mit dem richtigen Überblick werden Entscheidungen einfacher.

Es ist kein Geheimnis, dass das Wachstum der Industrial-Ethernet-Netzwerke in den letzten Jahren die Steigerungsraten der Feldbusse übertroffen hat. Was vor geraumer Zeit noch Zukunftsmusik und Spekulation war, erweist sich jetzt als Realität: Ethernet ist aus der modernen Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass die Industrie andere Anforderungen an die Ethernet-Infrastruktur stellt, als sie das herkömmliche Ethernet bietet. Infolgedessen wurde an neuen Techniken gearbeitet, um die letzten Lücken zu schließen. SPE (Single Pair Ethernet), APL (Advanced Physical Layer), SHDSL (Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line) und VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line 2) sind einige der so entstandenen Kommunikationsstandards.

Direkte Integration von Sensoren und Aktoren

Unter dem Motto „Vom Sensor bis in die Cloud“ hat sich das Single Pair Ethernet zum Ziel gesetzt, Ethernet bis in die Feldebene zu bringen. Auf diese Weise können Sensoren und Aktoren direkt in das Netzwerk eingebunden werden, was zu einer höchstmöglichen Netzwerktiefe führt. Wie der Name bereits vermuten lässt, basiert SPE im Gegensatz zum Standard-Ethernet auf der Übertragung der Daten über eine einzige Zweidrahtleitung. Das spart nicht nur Kosten und Platz, sondern gestaltet die Installation einfacher.

Die Modernisierung von Maschinen und Anlagen lässt sich so beispielsweise kostengünstiger realisieren. SPE ist in drei IEEE-Standards spezifiziert und unterstützt je nach Standard eine Datenrate bis 1 Gbit/s auf einer maximalen Strecke von 40 m respektive 10 Mbit/s bei einer Entfernung von bis zu 1000 m. Aktuell befindet sich ein vierter Standard in Arbeit, der Datenraten bis 10 Gbit/s bei einer Ausdehnung von maximal 15 m erlauben soll (Tabelle).

Jobangebote+ passend zum Thema

| Standard | Datenrate [Mbit/s] | max. Leitungslänge [m] |

|---|---|---|

| IEEE 802.3 cg | 10 | 1.000 |

| IEEE 802.3 bp | 1.000 | 40 |

| IEEE 802.3 bw | 100 | 40 |

| IEEE 802.3 ch | 10.000 | 15 |

Tabelle. Liste der SPE-Standards und ihrer spezifischen Eigenschaften.

Neben dem Datentransfer stellt sich die Frage nach einer möglichst unkomplizierten Versorgung der Netzwerkteilnehmer mit Energie. In der Standard-Ethernet-Welt wurde dazu Power-over-Ethernet (PoE) entwickelt. Für SPE steht mit Power over Data Line (PoDL) eine ähnliche Technik zur Verfügung, die Endgeräte mit einer Leistung von bis zu 60 W über die Datenleitungen beliefert.

Einsatz auch in explosionsgefährdeten Bereichen

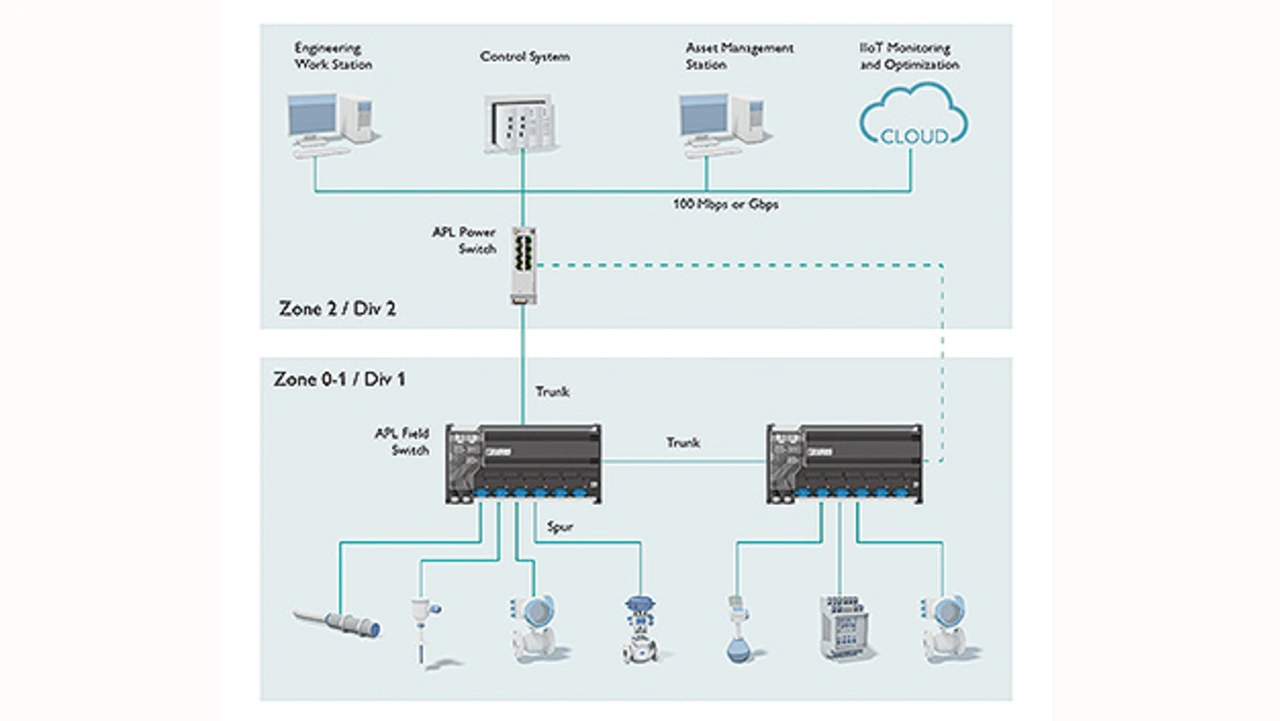

Beim sogenannten Advanced Physical Layer (APL) handelt es sich um eine Erweiterung von SPE in Bezug auf prozesstechnische Rahmenbedingungen. In diesem Umfeld muss die Netzwerkinfrastruktur insbesondere die erhöhten Anforderungen hinsichtlich langer Übertragungsstrecken bei gleichzeitiger Daten- und Energieübertragung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen. Zu diesen Zweck werden heute RS-485-basierte Feldbussysteme wie Profibus-PA oder Fieldbus Foundation eingesetzt. Die dabei bewährte Trunk-and-Spur-Struktur wird zukünftig auch bei APL angewendet (Bild 1).

In einer solchen Struktur bildet ein APL-Power-Switch die Schnittstelle zwischen der Leitzentrale respektive dem übergeordneten Unternehmensnetz (Zone 2) und den explosionsgefährdeten Bereichen im Feld (Zone 1). Die beiden Zonen werden über eine Haupt- oder Stammleitung (Trunk) miteinander verknüpft, die eine Ausdehnung von maximal 1000 m haben kann. Ein APL-Field-Switch sorgt für die Ankopplung der Endgeräte (Zone 0) über eine eigensichere Stichleitung (Spur), deren Länge bis zu 200 m beträgt.

Mit APL lassen sich Datenraten von höchstens 10 Mbit/s erzielen. Wie bei SPE können die Endgeräte auch bei APL über die Datenleitungen des Stamms mit einer Leistung von maximal 60 W versorgt werden.

Robuste Vernetzung räumlich weit entfernter Teilnehmer

Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line hat sich schon seit Langem als Zweidraht-Datenweiterleitung etabliert. Die ursprünglichen Anwendungsbereiche von SHDSL liegen jedoch nicht im Bereich Ethernet, sondern in der seriellen Kommunikation über analoge Modems. Der Standard gehört zu den symmetrischen DSL-Verfahren, das heißt die gesamte Bandbreite wird für die beiden Übertragungsrichtungen in zwei gleich große Bereiche aufgeteilt (Up- und Downstream). Mit SHDSL lassen sich Distanzen bis zu 20 km überwinden. Die maximale Datenrate beläuft sich auf höchstens 15 Mbit/s für ein Adernpaar. Durch die Parallelisierung der Übertragung auf zwei Adernpaare kann die maximale Datenrate sogar auf 30 Mbit/s verdoppelt werden.

Trotz der im Vergleich zu SPE geringeren Datenraten erweist sich SHDSL aufgrund der hohen Reichweite und Robustheit als attraktiv. Die hohe Übertragungsqualität wird durch eine Puls-Amplituden-Modulation (PAM) erzielt und sorgt für eine sichere Kommunikation selbst bei störanfälligen Schleifringübertragungen z.B. in Windkraftanlagen. Neben der Anlagenautomatisierung wird SHDSL insbesondere zur Vernetzung von räumlich weit verteilten Stationen im Umfeld der Energie- und Versorgungsbranche angewendet. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Ersatz und der Aufrüstung von vorhandener Fernmeldetechnik, insbesondere von Standleitungsmodems über private Leitungen.

Deshalb wird SHDSL heute häufig von sogenannten Range-Extendern unterstützt, die sowohl für Ethernet, aber auch für etablierte Feldbussysteme wie z.B. Profibus verfügbar sind. SHDSL wird physikalisch ausschließlich mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen vernetzt, allerdings lassen sich durch die Reihenschaltung (Daisy Chain) auch logische Linien- oder sogar Ringstrukturen realisieren. Bei der Verwendung von managebaren Geräten können die SHDSL-Systeme durch die Unterstützung standardisierter Protokolle – wie VLAN und RSTP (Rapid Spanning Tree) – mit Switches und anderen Infrastrukturkomponenten kombiniert und die SHDSL-Verbindung somit für redundante Back-up-Verbindungen genutzt werden. Dabei sind die Anforderungen an die Zweidrahtleitung durch die große Störsicherheit gering, sodass sogar ungenutzte Energieleitungen zum Einsatz kommen können.

Ein Konzept zur Fernspeisung von Endgeräten ist zwar im zugehörigen Standard beschrieben, hat sich allerdings wegen des hohen Hardwareaufwands und den damit verbundenen Kosten eher wenig durchgesetzt.

- Ein Netzwerk für alles gibt es nicht

- Kommunikationstechnik für hohe Datenaufkommen