Im ISM-Band gilt jetzt „Listen before Talk"

Erst mal zuhören

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Rahmenbedingungen in der Fabrik- und Prozessautomation

Die aktuelle Version v1.8.1 der EN 300328 ist nun seit dem 1. Januar 2015 allein gültig. Sämtliche Funkkomponenten, die neu auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen diese Version erfüllen. Welche Auswirkungen hat das nun auf die industriellen Anwendungsfälle? Die Applikationen für Funkprodukte sind dort vielfältig und im Hinblick auf die Anforderungen sehr unterschiedlich. Während in der Fertigungsautomation schnelle Taktzyklen und Regelalgorithmen kurze Latenzen, Determinismus und eine Echtzeitfähigkeit im Millisekunden-Bereich bedingen, benötigen die Anwendungen der Prozessautomation höhere Reichweiten zur Abdeckung großflächiger Areale sowie aufgrund des Batteriebetriebs eine hohe Energieeffizienz. Ob durch die neue Norm ein negativer Einfluss entsteht und wie stark dieser ist, lässt sich deshalb nicht pauschal beantworten.

Jobangebote+ passend zum Thema

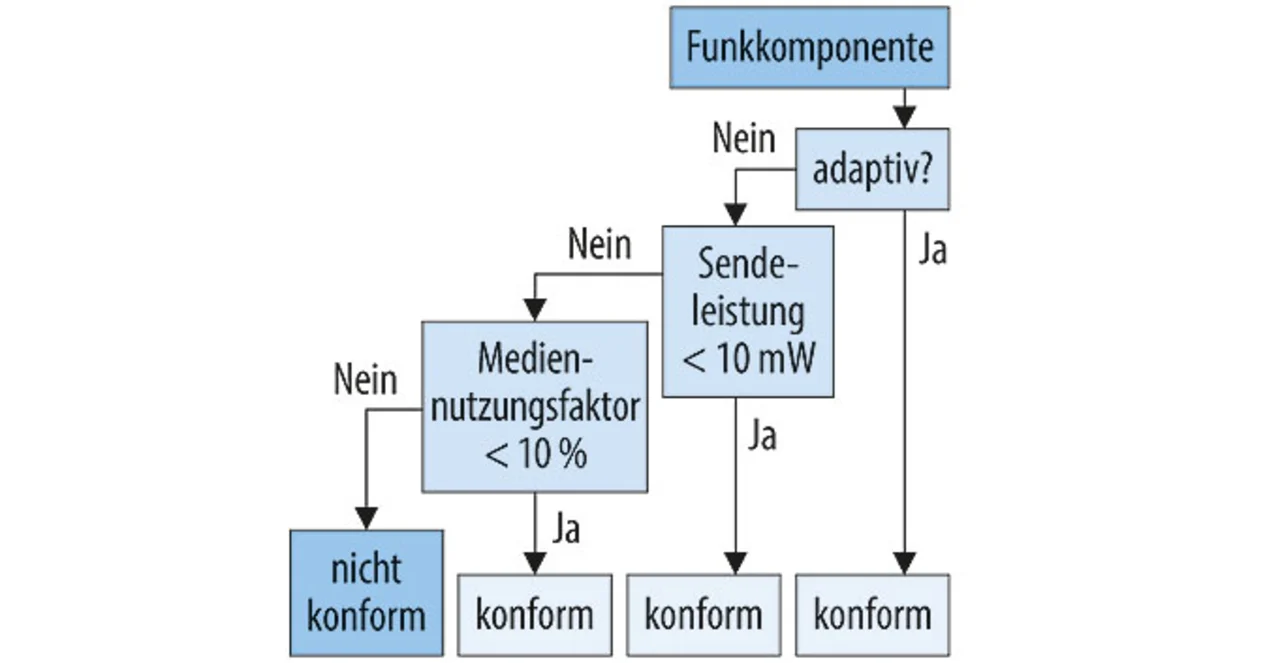

Das gilt auch für die Frage nach den betroffenen Technologien. Beides hängt erheblich von der Implementierung der Funktechnik im jeweiligen Produkt ab. Hersteller von Automatisierungstechnik haben prinzipiell drei Optionen, wie sie mit den Änderungen der v1.8.1 umgehen können (Bild 2):

- Reduzierung der Sendeleistung auf 10 mW (10 dBm) oder weniger und damit keine automatische Adaptivität: Durch die Verringerung der Sendeleistung auf 10 mW oder weniger kann die EN 300440 angewendet werden, die keine adaptiven Medienzugangs-Mechanismen fordert. Alternativ lässt sich ein Passus in der EN 300328 nutzen, der ebenfalls keine MZM verlangt. Auf diese Weise ändert sich das Zeitverhalten der Produkte nicht. Datendurchsatz, Latenz und Geschwindigkeit bleiben gleich, wohingegen die Reichweite durch die verminderte Sendeleistung eingeschränkt ist. Bei einer um 10 dB geringeren Sendeleistung reduziert sich die Reichweite etwa um den Faktor 3.

- Anpassung von Sendeleistung und Duty Cycle (MU-Ansatz) und somit keine automatische Adaptivität: Um bei Nutzung des MU-Ansatzes (Medium Utilization) die Sendeleistung bei 100 mW (20 dBm) zu erhalten, darf der Duty Cycle – also das Sende-Pause-Verhältnis – maximal 10 Prozent betragen. Alternativ kann ein höherer Duty Cycle verwendet werden, sofern die Sendeleistung niedriger ist. Am Ende darf die Kombination aus Leistung und Duty Cycle nur so groß sein, dass die Mediennutzung maximal 10 Prozent beträgt. Die Verringerung des Duty Cycle führt zu einer Erhöhung der Latenz oder einem geringeren Datendurchsatz, die Reduzierung der Leistung entsprechend zu einer kürzeren Reichweite. So lässt sich für das Funkprodukt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer Reichweiten-Begrenzung und der Beeinflussung des Zeitverhaltens erzielen.

- Implementierung eines automatisch adaptiven Medienzugangs-Mechanismus: Werden automatisch adaptive Mechanismen wie LBT oder DAA (Detect and Avoid) in die Funkkomponenten eingebaut, ist die Sendeleistung von 100 mW (20 dBm) voll nutzbar. Das Produkt muss sich allerdings dynamisch an seine Umgebung anpassen. Wenn folglich eine steigende Zahl von Funkgeräten im selben Bereich arbeitet, müssen sich diese mehr und mehr zurücknehmen, was in einer dynamisch erhöhten bzw. veränderten Latenz resultiert.

Auswahl der Funkkomponente entscheidend

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die gewählte Option davon abhängen sollte, für welchen Einsatzzweck die Funkkomponente vorgesehen ist. Ein langsamer analoger Prozesssensor, der eine Temperatur oder einen Füllstand erfasst, wird voraussichtlich keine Nachteile durch eine Option mit etwas längerer Latenz haben.

Handelt es sich um einen schnellen diskreten Sensor – zum Beispiel einen Näherungsschalter einer Montagemaschine – bietet sich eine Option mit eingeschränkter Reichweite an. Es ist somit wichtig, dass sich der Hersteller für die richtige Funktechnologie für sein Produkt und der Anwender für die passenden Funkkomponenten für seine Applikation entscheidet. Außerdem kommt der Planung der Funkspektrum-Ressourcen in der Anlage bzw. Produktionshalle eine große Bedeutung zu. Eine Hilfestellung gibt hier die von den Herstellern im Bereich der Industrieautomation entwickelte Norm IEC 62657-1. Bestehende Anlagen dürfen natürlich weiter betrieben werden, auch wenn dort v1.7.1-Geräte verbaut wurden (Tabelle).

Der Autor

| Dipl.-Ing. Frank Hakemeyer |

|---|

| absolvierte eine Ausbildung als Energieelektroniker für Anlagentechnik bei Phoenix Contact. Anschließend studierte er an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo Elektrotechnik mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik. 1997 begann er als Entwicklungsingenieur im Bereich der analogen Feldbuskomponenten. 2002 wurde er zum Projektleiter Wireless in der Business Unit Interface ernannt. Drei Jahre später übernahm Hakemeyer die Gruppenleitung für Marketing und Entwicklung. Seit 2010 leitet Frank Hakemeyer die Abteilung „Communication Interfaces“. |

- Erst mal zuhören

- Rahmenbedingungen in der Fabrik- und Prozessautomation