Konjunktur

Beschäftigungsparadox am Ingenieurarbeitsmarkt

Aktuell zeigt sich ein paradoxes Bild: Die deutsche Industrie steht unter Druck und stellt weniger ein, die Zahl arbeitsloser Ingenieure und Informatiker erreicht einen Höchststand – gleichzeitig bezeichnen auch Führungskräfte den Fachkräftemangel als ihr größtes Problem. Wie passt das zusammen?

Der aktuelle VDI-/IW-Ingenieurmonitor zeigt eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt für Ingenieur- und Informatikberufe. Die Zahl der offenen Stellen sank im zweiten Quartal 2025 um 22,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz der Konjunkturschwäche ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften jedoch keineswegs vom Tisch, betont der VDI. Im zweiten Quartal meldeten sich 54.926 Personen aus Ingenieur- und Informatikberufen arbeitslos – ein Plus von 19,1 Prozent und damit laut VDI der höchste Stand seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2011. Gleichzeitig blieben 106.310 Arbeitsplätze unbesetzt. Der Fachkräftemangel bleibe somit akut. In den kommenden Jahren sei weiterhin mit einem steigenden Bedarf an Ingenieuren zu rechnen; die Nachwuchsgewinnung bleibt für den VDI ein zentrales Thema.

Große Unterschiede zwischen den Berufsfeldern

Die Beschäftigungstrends zeigen ein heterogenes Bild. Besonders stark betroffen ist aktuell die Technische Forschung und Produktsteuerung: Hier legte die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich um fast 40 Prozent zu. Deutlich moderater fällt der Anstieg in der Rohstofferzeugung aus, dort liegt er bei rund acht Prozent. Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt eng. Im Durchschnitt kamen im zweiten Quartal 194 offene Stellen auf 100 arbeitslose Ingenieure und IT-Fachkräfte. Diese Engpasskennzahl liegt zwar unter dem Vorjahreswert von 296, bleibt aber hoch.

»Die schwächelnde Wirtschaft beeinflusst auch den Ingenieurarbeitsmarkt, die Lücke bei den Fachkräften schließt sich damit jedoch nicht«, erklärt VDI-Arbeitsmarktexperte Ingo Rauhut. In zentralen Branchen wie Bau, Energie- und Elektrotechnik oder Maschinenbau seien qualifizierte Spezialisten weiterhin sehr gefragt. Besonders ausgeprägt ist der Mangel in den Ingenieurberufen Bau, Vermessung, Gebäudetechnik und Architektur, gefolgt von Energie- und Elektrotechnik sowie Maschinen- und Fahrzeugtechnik.

Ingenieurberuf als Schlüssel für den Innovationsstandort

Jobangebote+ passend zum Thema

Trotz der aktuellen Abkühlung zeigt der längerfristige Trend ein positives Bild. Seit 2012 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ingenieur- und Informatikberufen um 58,5 Prozent auf 1,53 Millionen. Besonders dynamisch entwickelten sich die Informatik und das Bauwesen. Rund ein Viertel dieses Beschäftigungswachstums entfällt laut VDI-IW-Ingenieurmonitor Q1/2025 auf internationale Fachkräfte - ein Hinweis auf deren wachsende Bedeutung für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Die größten Gruppen stammen aus Indien, der Türkei, Italien und China. Die Zuwanderung über deutsche Hochschulen spielt eine zentrale Rolle: Der Anteil internationaler Studierender in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen stieg von 15 Prozent im Jahr 2010 auf 33 Prozent im Jahr 2023. »Ingenieure sind und bleiben der Schlüssel für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland«, betont VDI-Direktor Adrian Willig.

Nachwuchsmangel ist ungelöst

Während die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften langfristig steigt, bleibt die Nachwuchslage angespannt. Jedes Jahr schließen in Deutschland lediglich 90.000 bis 100.000 angehende Ingenieure ihr Studium ab – zu wenig, um den künftigen Bedarf zu decken. »Wenn wir den wachsenden Ingenieurbedarf der kommenden Innovationsphase decken wollen, müssen wir jetzt handeln«, so Willig. Es reiche nicht mehr aus, klassische Lehrpläne lediglich zu modernisieren; Zukunftskompetenzen wie KI-, Digital- und Nachhaltigkeitswissen sowie interdisziplinäres Arbeiten müssten systematisch verankert werden. Mit dem Papier „Impulse zur Bildung und Qualifikation der Zukunft“ präsentiert der VDI entsprechende Handlungsempfehlungen – von der Integration sogenannter Future Skills über neue didaktische Ansätze bis hin zu einer stärkeren Verzahnung von Hochschulen und Wirtschaft.

Hays-Studie gibt VDI recht

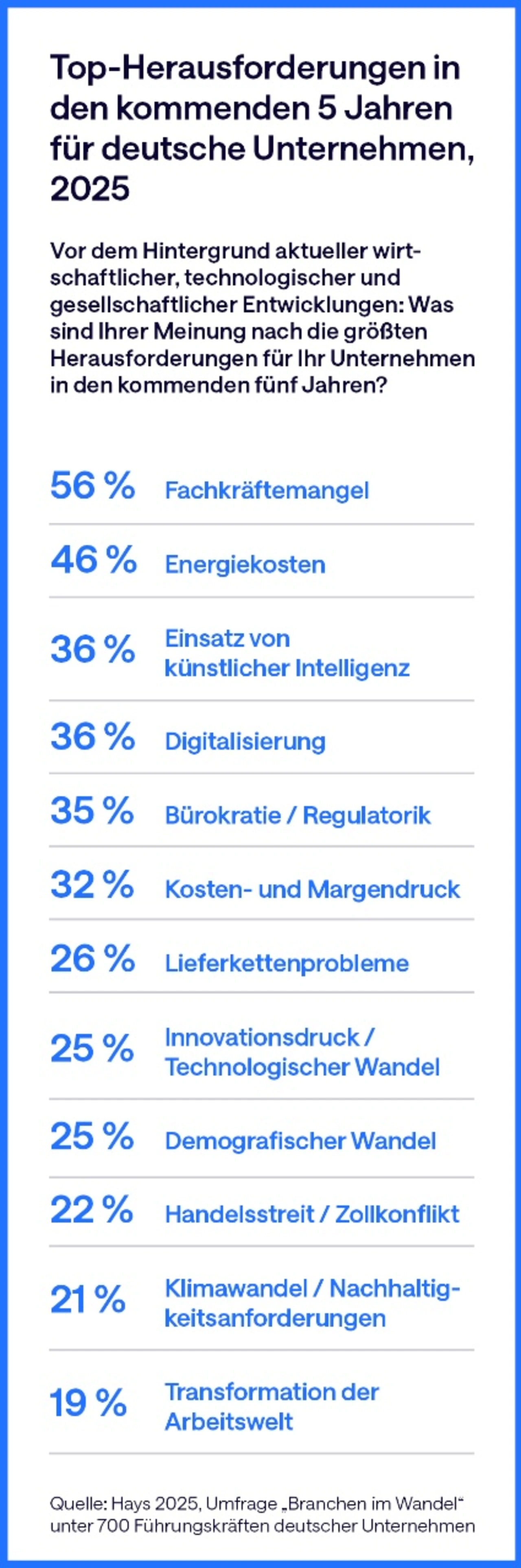

Als größte Herausforderung überhaupt bezeichnen Führungskräfte laut einer neuen Hays-Umfrage den Fachkräftemangel. Hays hat dafür 700 Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen befragt. Die Ergebnisse sind eindeutig: Für eine deutliche Mehrheit ist nicht die Konjunktur, nicht die Energiepreise und auch nicht der technologische Umbruch das zentrale Problem, sondern der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Die Studie geht damit einher mit den VDI-Aussagen, dass sich die betriebliche Realität – hohe Unsicherheit, Kostendruck, Zurückhaltung bei Neueinstellungen – und der strukturelle Engpass an Fachkräften gleichzeitig überlagern. Das Beschäftigungsparadox wird damit erklärbar: Unternehmen agieren kurzfristig vorsichtig, langfristig bleibt der Bedarf an Ingenieuren jedoch hoch, und der Mangel verschärft sich weiter.

Fortinet-Report: Cyberkompetenzen als zusätzliches Nadelöhr

Ein ähnliches Bild zeigt der aktuelle „Fortinet Skills Gap Report 2025“. Während Unternehmen weltweit massiv in Digitalisierung investieren, wächst der Mangel an qualifizierten IT- und Security-Spezialisten weiter. Laut Studie hatten 86 Prozent der befragten Unternehmen im vergangenen Jahr mindestens einen Sicherheitsvorfall, bei einem Drittel waren es fünf oder mehr. Mehr als die Hälfte meldet Schäden von über einer Million Dollar – vielfach, weil Personal fehlt, das moderne Sicherheits- und KI-Systeme kompetent bedienen kann. Besonders kritisch ist die weltweite Lücke in der Cybersicherheit: Laut Fortinet fehlen global rund 4,7 Millionen Fachkräfte im Cyberumfeld. Fast die Hälfte der Unternehmen bewertet fehlende KI-Kompetenz inzwischen als wesentliches Hemmnis für moderne Abwehrstrategien. Damit wird deutlich, dass der strukturelle Fachkräftemangel nicht nur klassische Ingenieurdisziplinen betrifft, sondern zunehmend auch IT- und Cybersecurity-Rollen.