Künstliches Sehen

Silizium ersetzt Retina

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die Sprache der Neuronen

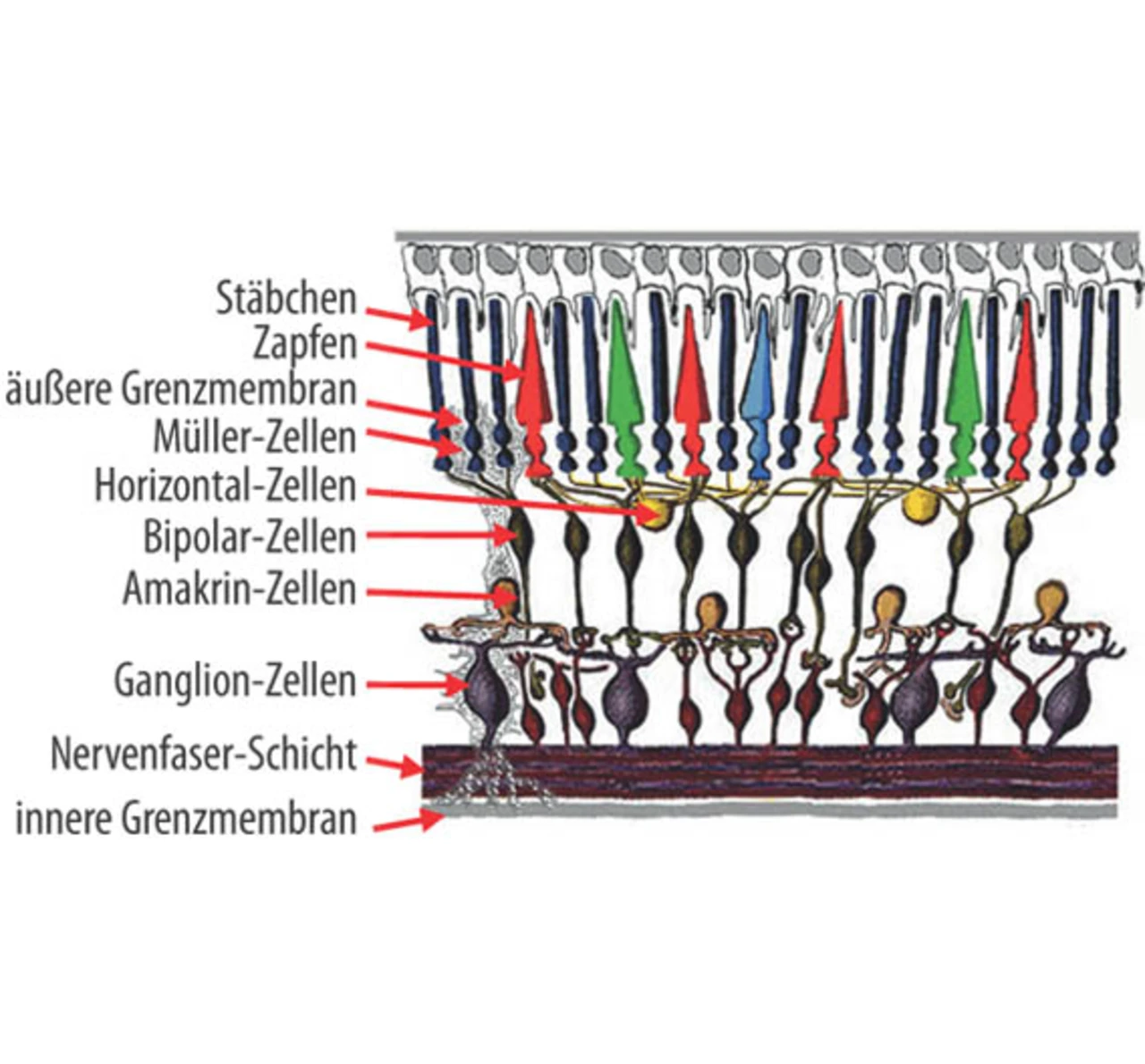

Die erste Schicht des retinalen Netzwerks im menschlichen Auge besteht aus 100 bis 150 Millionen lichtempfindlichen Rezeptoren, den Stäbchen und Zapfen (Bild 3). Das darauf durch die Linse projizierte „analoge“ Bild übersetzt eine zweite, bipolare Schicht in die „digitale“ Sprache der Neuronen. Diese sind mit einer dritten Schicht, der Ganglienschicht, verbunden, mit der die Bildinformation über die Neuronen an das Gehirn übermittelt wird. Die Datenmenge wird auf diesem Wege etwa um den Faktor 100 reduziert, zusätzlich sind hier bereits wichtige Funktionen wie Bewegungserkennung und Kantenverstärkung implementiert [3].

Eine künstliche Netzhaut muss in diesen natürlichen Verarbeitungsweg integriert werden, und zwar so, dass ihre Ausgangssignale auf effiziente Weise in eine Darstellung transformiert werden, die das Gehirn erkennen kann.

In dem zentralen Bereich der Netzhaut, der so genannten Makula, beträgt der Abstand der lichtempfindlichen Rezeptoren etwa 5 µm. Damit entsteht ein sehr dichtes bildgebendes Netzwerk dort, wo die Abbildung durch die Linse am schärfsten ist. Die Oberfläche der Elektroden sollte, um eine möglichst gute Stimulation zu erreichen, aus Hunderten von Elementen mit den verschiedensten Flächengrößen im µm-Bereich bestehen.

Werden solche Elektroden auf der Netzhaut (Epi-Retina) oder unter der Netzhaut (Sub-Retina) implantiert, dann erfordert eine Stimulation der Nervenzellen einen vergleichsweise hohen Energieaufwand. In einer solchen Konfiguration werden mehrere Hundert Neuronen zum gleichen Zeitpunkt stimuliert, manchmal wird dadurch eine Fläche beeinflusst, die zehnmal größer ist als die Elektrode selbst, was wiederum die Auflösung des Systems deutlich reduziert.

Ein geringer Abstand zu den Neuronen reduziert die für die Aktivierung erforderliche Ladungsmenge, auf diese Weise wird die stimulierte Fläche deutlich verringert. Für die Realisierung einer künstlichen Netzhaut wurden hier mehr als 600 3D-Elektroden verwendet, die die Netzhaut durchdringen und so den Neuronen möglichst nahe kommen. Durch diese Konzeption reichen kleine Ladungsmengen zur Stimulation, dabei bleibt der Reiz lokal, was eine Wahrnehmung des projizierten Bildes mit guter Auflösung zur Folge hat [4].

Jobangebote+ passend zum Thema

Frequenz- statt Amplitudenmodulation

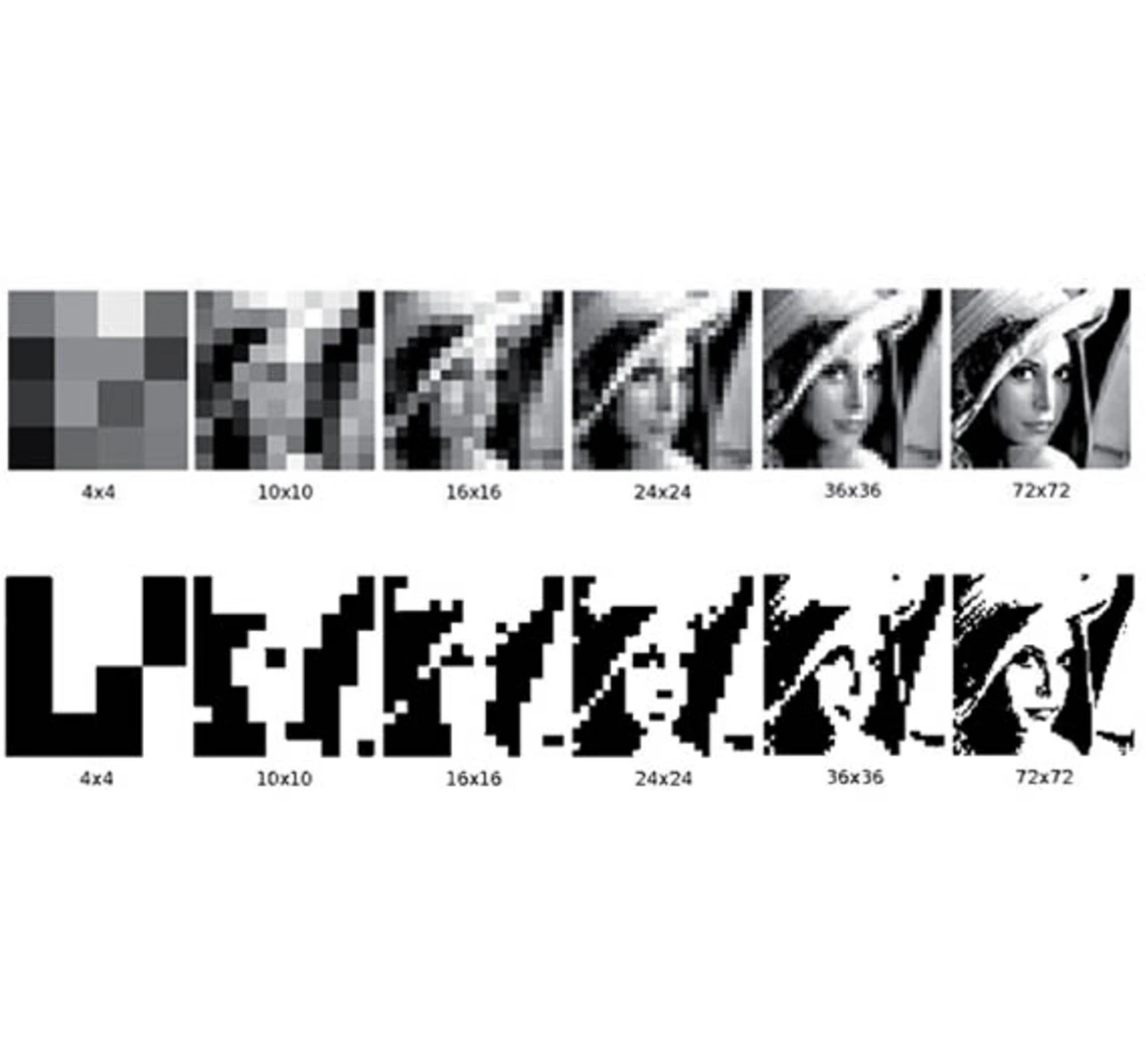

Die Grauskala bietet eine einfache Darstellung der visuell wahrnehmbaren Umgebung, wenn die Farbinformation nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Zudem bietet sie mehr Details als eine bloße Schwarz-Weiß-Repräsentation (Bild 4).

Die Herausforderung besteht nun darin, diese Information so umzusetzen, dass sie vom Gehirn decodiert werden kann. Die meisten Entwicklungen von Netzhaut-Implantaten haben sich daher mit der Schwarz-Weiß-Darstellung begnügt. Einige Entwickler haben versucht, die Grauwert-Informationen durch die Amplitudenmodulation der stimulierenden Spannung zu übertragen. Dadurch vergrößert sich jedoch die stimulierte Fläche, was wiederum die Auflösung reduziert und Schwierigkeiten bei der „Übersetzung“ der Pegeldifferenzen mit sich bringt.

Erst kürzlich durchgeführte Studien haben gezeigt, dass für die Entwicklung von Netzhaut-Implantaten eine völlig neue Vorgehensweise erforderlich ist: Statt der Amplitudenmodulation sollte eine Frequenzmodulation verwendet werden [5]. Das leuchtet ein, weil die Neuronen ihrerseits Signale durch Impulszyklen übermitteln. Die „Sprache der Neuronen“ beruht also, wie übrigens bei jedem seriellen Kommunikationskanal, auf der Übermittlung von Frequenzen.

Dementsprechend wurde bei der hier vorgestellten Entwicklung eine 100-stufige Grauskala in den Frequenzbereich übersetzt, die Information über die Helligkeit kann so mit hoher Auflösung in „verständliche“, hochaufgelöste Bildinformation übersetzt werden.

- Silizium ersetzt Retina

- Die Sprache der Neuronen

- Eine Frage der Energie