Elektronische Implantate

Hören und Sehen lehren

Wenn Blinde wieder sehen und Taube wieder hören können, dann ist das ein Wunder, bewerkstelligt durch Netzhaut- bzw. Cochlea-Implantate. Diese elektronischen Prothesen sind funktionale elektrische Stimulatoren (FES), die verlorene motorische und sensorische Funktionen wieder herzustellen vermögen. Eine zum Teil sehr hohe Anzahl von Ausgangskanälen, sehr begrenztes Raum- und Leistungsbudget sowie eine hohe Anzahl an Sicherheitseigenschaften machen diese Systeme extrem anspruchsvoll, insbesondere auch beim Entwurf der Elektronik.

Das hat auch das edacentrum erkannt und zusammen mit den in dieser Institution organisierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen das »eDesign 2010 – 2014« genannte Forschungsthemenpapier entwickelt.

Deutschland ist nach den USA und Japan der weltweit drittgrößte Produzent von Medizintechnik. Der weltweite Umsatz mit Medizintechnik betrug im Jahr 2009 etwa 250 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 30 % auf den europäischen Markt, an dem Deutschland einen Anteil von ebenfalls 30% hält.

Prognosen gehen davon aus, dass der weltweite Medizintechnikmarkt bis zum Jahr 2020 auf über 450 Mrd. Euro wachsen wird. Somit ist die Medizintechnik eine der tragenden Säulen für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland, hat der VDE in seiner Studie »MedTech 2020« festgestellt.

Als wichtigste Schlüsseltechnologien für die weitere Entwicklung im Gesundheitswesen gelten Computerwissenschaften, Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Zell- und Biotechnologien. Den größten Bedeutungsgewinn erwarten Experten, ebenfalls laut der VDE-Studie, in den Bereichen regenerative Medizin, Telemedizin und eHealth (Digitalisierung des Gesundheitswesens) sowie Prothesen und Implantate.

Bemerkenswert ist, dass die deutsche Medizintechnik-Industrie rund 9% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert und hier fast 15% der Mitarbeiter beschäftigt.

EDA für sichere Schnittstellenschaltungen

Jobangebote+ passend zum Thema

Prof. Maurits Ortmanns (Bild 1), Leiter des Instituts für Mikroelektronik der Universität Ulm, sieht viel Forschungspotenzial in der Medizinelektronik.

Spezielle mikroelektronische Schaltungen und Chip-Design sind denn auch die Kernthemen seiner Forschungsarbeiten, dazu Elektronik für biomedizinische Anwendungen.

Forschungsschwerpunkte sind dabei sichere Schnittstellenschaltungen zu neuronalem Gewebe, sowohl zur funktionalen Stimulation als auch zur neuronalen Signalaufnahme (Brain-Computer-Interface BCI), weshalb er anmerkt:

»Viele der Technologien, die wir nutzen, liegen in der Miniaturisierung weit hinter den nano-skalierten Bauelementen von modernen Kommunikations- und Computerchips. Dies liegt daran, dass wir für Implantate oft Technologie-Optionen benötigen, die in modernsten Nanometer-Technologien nicht zur Verfügung stehen. Darunter fallen insbesondere Hochvolt-Optionen, also Schaltungen, die mit weit mehr als den üblichen 1 V bis 3 V arbeiten können, aber auch optische Anwendungen und Mikrostrukturierung.«

Interdisziplinär entwickeln

Hinzu kommen Forschungsschwerpunkte in den benötigten Hilfsschaltungen, unter anderem zur drahtlosen Energieübertragung sowie zur Kommunikation, also Systemkomponenten, die zur vollständigen Implantation benötigt werden. Bei Implantaten kommt zumeist eine telemetrische Energieversorgung zum Einsatz.

Hier sind, ähnlich wie bei RFIDs, zwei Spulen miteinander gekoppelt. In die eine wird elektrische Energie eingespeist. Durch das magnetische Feld steht in der zweiten Spule ein Bruchteil dieser Primärenergie zur Verfügung. »Klassisches« Energy Harvesting stellt im Körper nur geringe Leistungen zur Verfügung, was für übliche implantierbare Systeme und Anwendungen nicht ausreicht.

Als naheliegendes Beispiel zieht Ortmanns den Herzschrittmacher heran: Dieser soll nicht von bestimmten Umgebungseinflüssen abhängig sein, sondern ununterbrochen funktionieren: »Die Forschungsarbeiten laufen auf Hochtouren, so dass es zukünftig sicherlich die eine oder andere Anwendung geben wird, bei der reines Energy Harvesting ausreicht.«

Indes besteht noch großer Handlungsbedarf, was die Kombination aus Elektronik und dem umgebenden System, einem Mix aus verschiedenen Komponenten wie Mechanik, Fluidik, Optik und Elektrochemie, im Schaltungsentwurf anbelangt. Zwar behaupten die Großen der EDA-Branche, fit für einen effizienten Brückenschlag zwischen MCAD und ECAD zu sein.

Doch in der Praxis zeigt es sich, dass man zumeist noch in zwei Welten arbeitet: Das elektronische System wird gebaut, wobei die Schnittstelle und das angeschlossene System stark vereinfacht modelliert werden, bzw. umgekehrt. »Hier ist sicher noch ein großer Bedarf an effizienter CAD/EDA zu sehen«, resümiert Ortmanns mit Blick auf Multi-Domain-Simulationen.

So lässt sich die elektrische Messung der wenige mV großen Reaktion des Nervengewebes auf eine mehrere Volt umfassende Stimulation mit konventionellen EDA-Tools nur schwer simulieren, und vieles basiert auf einer rudimentären Modellbildung. Ganz oben auf der Wunschliste steht für den Gelehrten deshalb beispielsweise die Machbarkeit einer effizienten elektrochemischen Simulation in Kombination mit dem elektronischen System.

Auch die Verkopplung von Sensorik und Aktorik mit integrierter Elektronik stellt gänzlich unterschiedliche Anforderungen, je nach Applikation. Die Erfordernisse der Sensorik in der Medizintechnik sind vielfältig und reichen von einer sehr hohen Empfindlichkeit und starker Parallelität über eine hohe Dynamik bis hin zu sicheren Schnittstellen.

Letztere dürfen beispielsweise keinen negativen Einfluss auf das biologische Umfeld haben. Beispiele hierfür sind In-Vitro-Biosensoren (etwa DNS-Sensoren) beziehungsweise die neuronale Signalaufnahme (BCI). Gleichermaßen sind die Erfordernisse der Aktorik in der Medizintechnik hoch.

Diese können eine hohe Dynamik (beispielsweise hohe benötigte Ströme/Spannungen) und sichere Schnittstellen (ohne negativen Einfluss auf das biologische Umfeld, zum Beispiel das neuronale Gewebe) beinhalten.

Erfolgsstory Retina-Implantat

Ein Beispiel für die erfolgreiche Anwendung eines funktionalen elektrischen Stimulators (FES) ist das Retina-Implantat, wovon weltweit überwiegend zwei Varianten entwickelt werden.

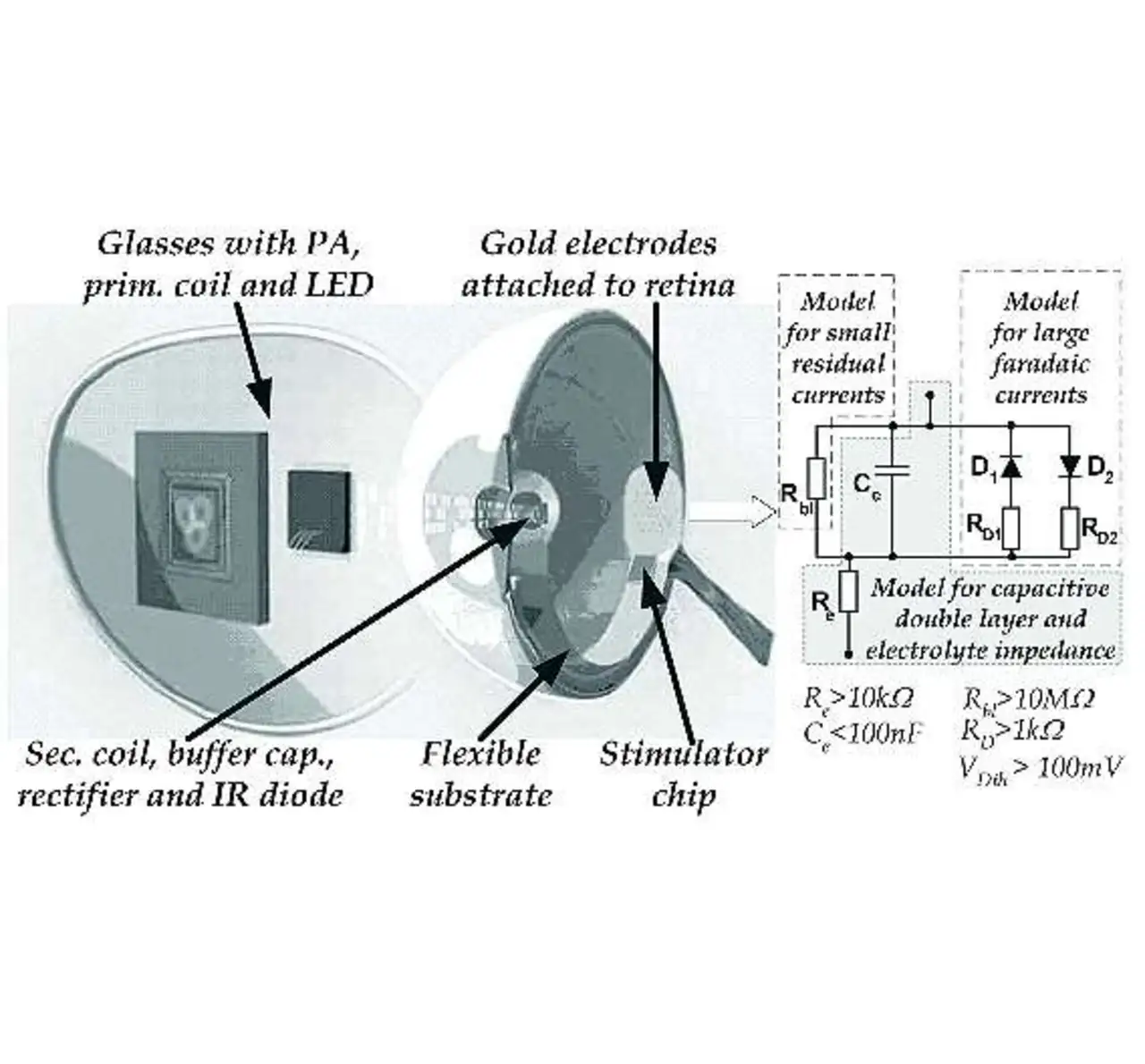

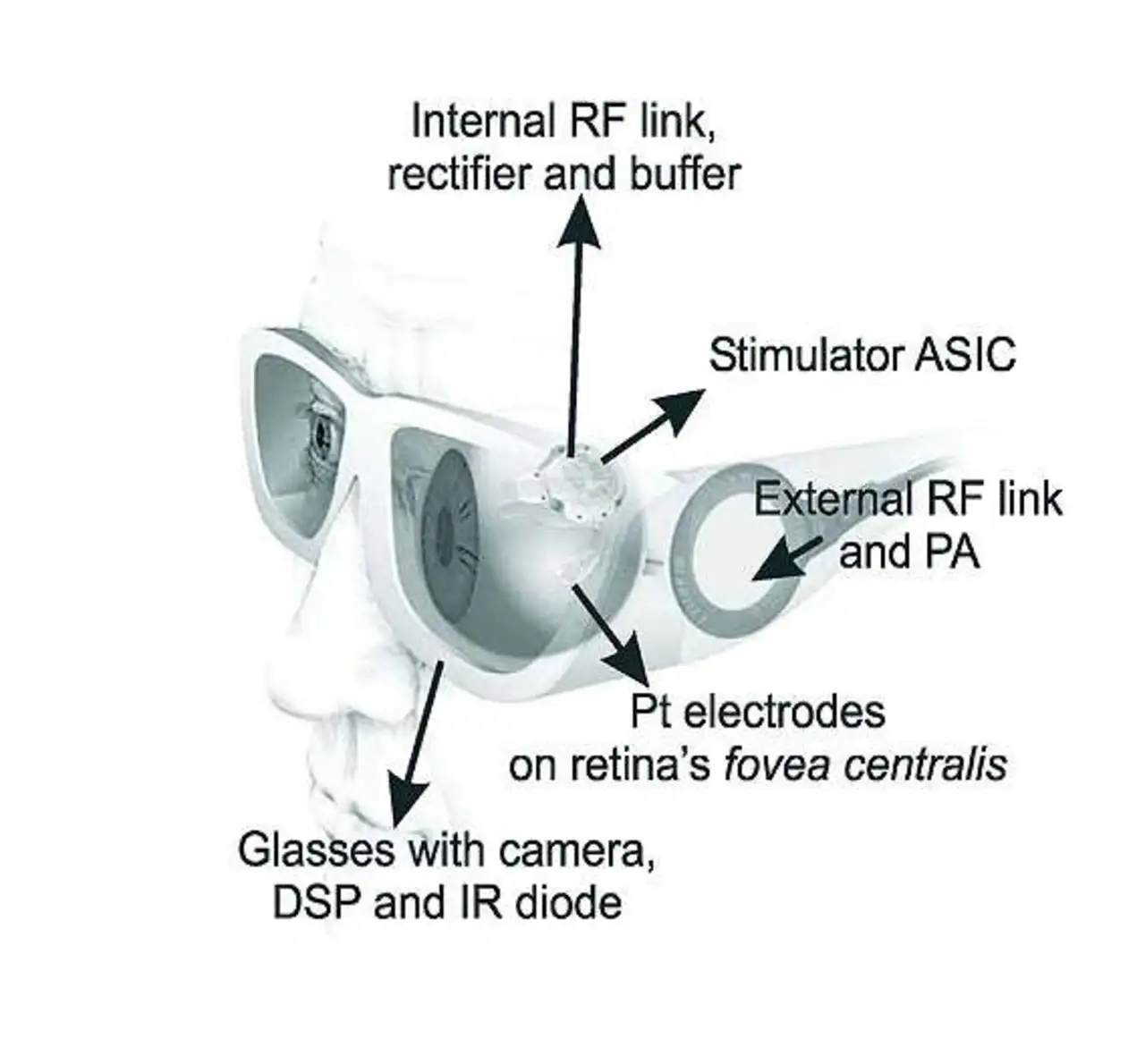

Hier arbeitet das Institut für Mikroelektronik mit zwei deutschen Firmen zusammen, und zwar Prof. Ortmanns mit der Bonner Firma IMI an einem epiretinalen Implantat (Bild 2) und Prof. Albrecht Rothermel mit der Retina AG in Reutlingen an einem subretinalen Implantat (Bild 5).

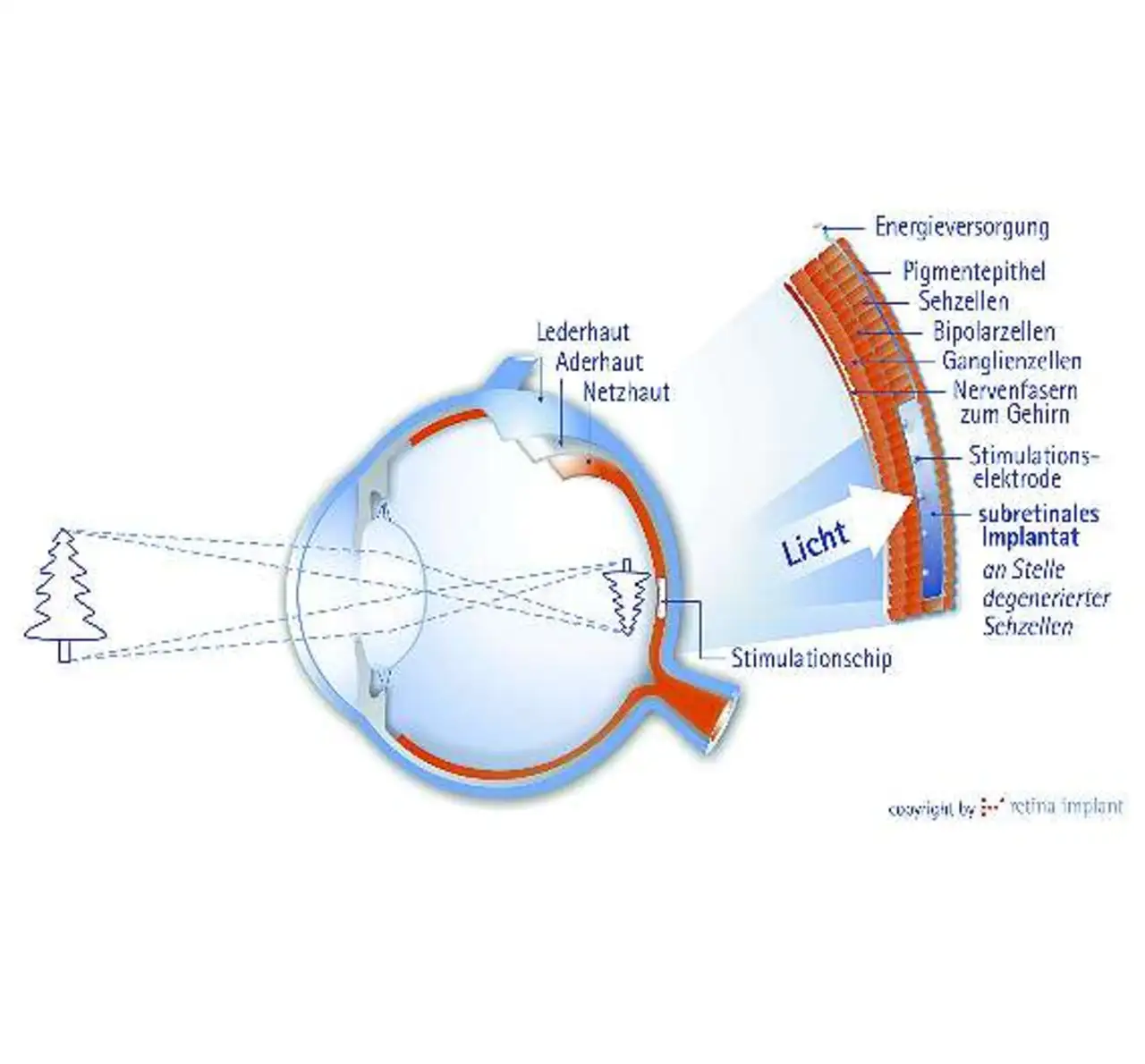

Das subretinale Implantat beherbergt ein aus vielen kleinen Photozellen bestehendes CMOS-IC, das mit einer Prozesstechnik von 0,35 μm realisiert wurde.

Mit einer Höhe von 70 μm ist es kaum dicker als ein menschliches Haar. Dieser Netzhaut-Chip übernimmt die Funktion der abgestorbenen Sehzellen:

Auf einer Fläche von 3 mm x 3,5 mm drängen sich 1500 Photozellen samt Schaltkreisen für Verstärkung, Helligkeitsanpassung und Sicherheitsschaltung.

Die aus Titan-Stickstoff (TiN) bestehende Chip-Oberfläche umfasst 52 μm2 wobei 15 × 48 μm2 auf die Bildpunkte (Pixel) entfallen.

Jede einzelne Photozelle reagiert auf Licht und schaltet helligkeitsdosiert über winzig kleine Elektroden externen Strom auf die darüber liegenden Nervenzellen:

Im Prinzip funktioniert sie also wie ein Lichtempfänger in der Netzhaut. An der Spitze des Implantats befindet sich eine Art Zunge, auf der weitere 16 kleine Elektroden auf einer Fläche von 15 μm2 angebracht sind.

Im Fokus der Pilotstudie standen Patienten mit Retinitis Pigmentosa, einer erblich bedingten Netzhauterkrankung, die auf degenerierte Photorezeptoren zurückzuführen ist. Die Patienten konnten daraufhin Muster sehen, Gegenstände lokalisieren und Lichtquellen beschreiben.

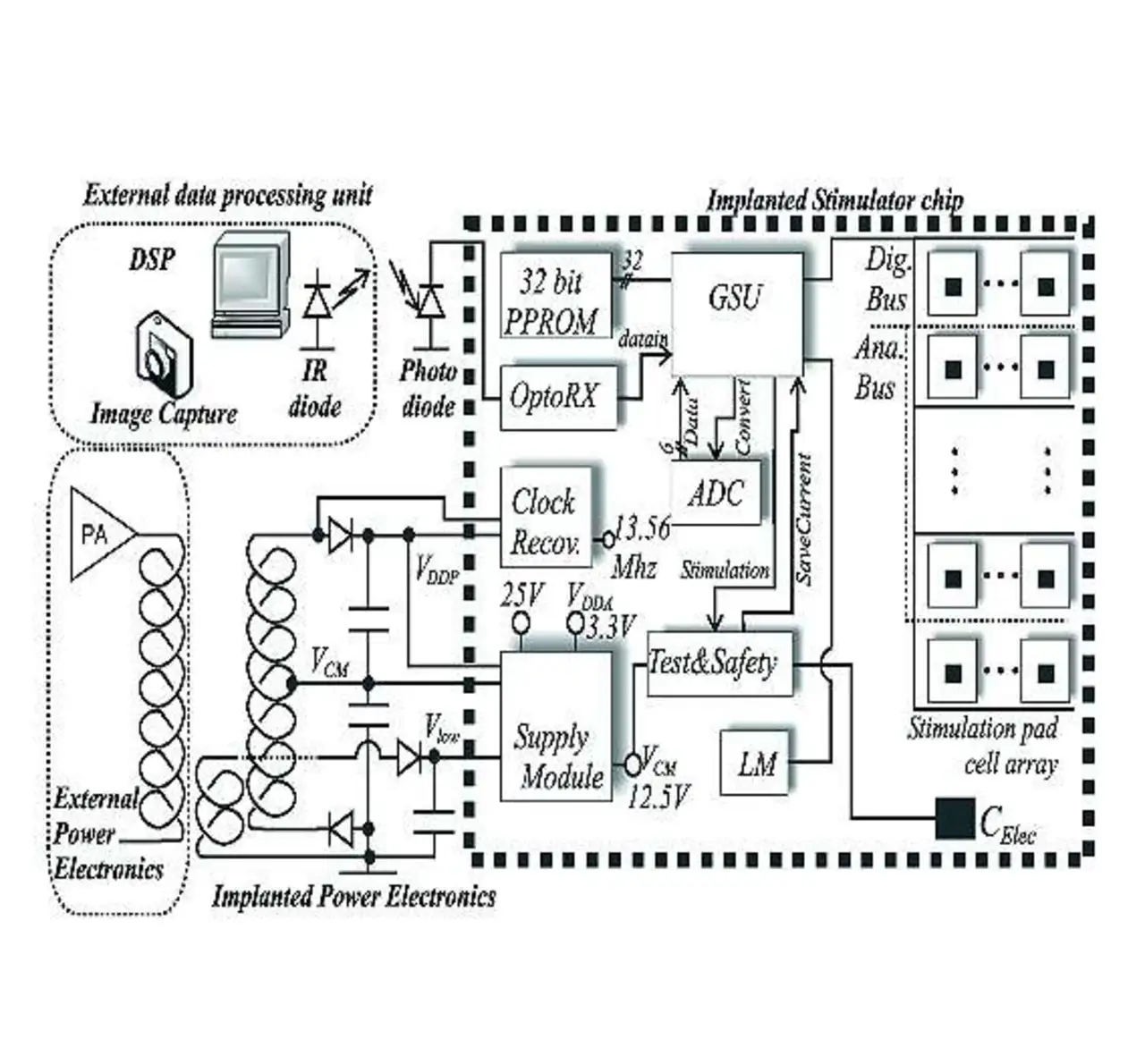

Auch bei der zweiten Variante ist das Ziel, dass der Chip bald schon den Blindenstock ersetzt. Zum epiretinalen Implantat, dessen Entwicklung von Prof. Ortmanns zusammen mit IMI vorangetrieben wird, gehören neben dem Chip (Retina-Stimulator, Bild 3) eine Kamerabrille als visuelles Interface (Bild 4) und ein kleiner Computer (»Pocket Processor« in der Größe eines Walkmans), der die Daten an den Chip sendet.

Diese werden bei der elektrischen Direktstimulation zur Prüfung der Reaktionsweise der Nervenzellen einzeln oder in Gruppen aktiviert.

Die Prüfung dient dazu, gezielt Lichtwahrnehmungen auszulösen und die günstigste elektronische Einstellung für die Wahrnehmungsvermittlung herauszufinden.

Durch die Direktstimulation ist es – unabhängig von der Chip-Funktion – möglich, weitere wichtige Informationen zu gewinnen.

Die für die Verstärkung notwendige externe Energieversorgung wurde in der Pilotstudie über ein dünnes, flexibles Folienkabel realisiert.

Ins Auge eingeführt, verläuft dieses Kabel unter der Kopfhaut die Schläfe entlang und endet in einem Stecker hinter dem Ohr.

Das netzhautschonende so genannte transchoroidale Operationsverfahren zur Platzierung des Chips in der Nähe des Sehnervs wurde an der Universität Tübingen entwickelt.

- Hören und Sehen lehren

- Hören und Sehen lehren