Infineons neue Low-Cost-Mikrocontroller

XMC1000: Peripheriewunder mit Cortex-M0

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Innovative Peripherie im Cortex-M0-Universum

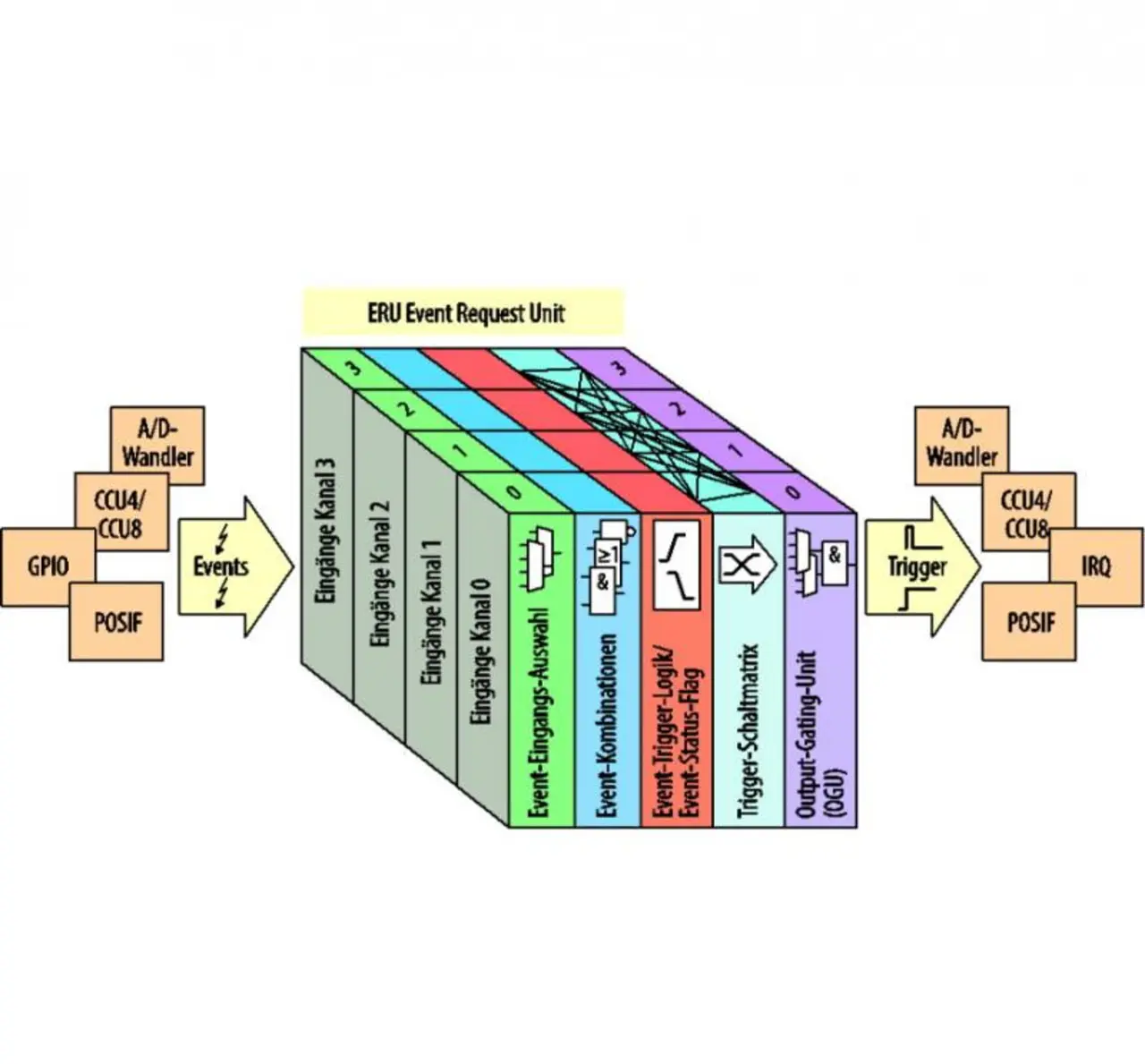

Die sogenannte Event-Request-Einheit (ERU, Bild 3) vereint beim XMC1000 die Funktionen der zwei ERUs, die sich beim XMC4000 einmal für flexibel konfigurierbare Interrupt-Pins und einmal für Peripherie auf Peripherie findet. Es handelt sich grundsätzlich gesprochen um einen IP-Block, mit dessen Hilfe diverse Eingangssignale, z.B. vom Komparator oder digitalen I/O-Pins, auf unterschiedlichste Weise weiterverarbeitet werden können. In einem ersten Block (ERS) können dazu zwei Signale, die über jeweils einen Multiplexer mit vier Eingängen gewonnen werden, logisch zu einem Trigger-Signal verbunden werden.

In einem zweiten Block (ETL, Event Trigger Logic) werden die Eingangssignale quasi in Events umgewandelt. Diese beiden Blöcke sind jeweils viermal vorhanden, so dass insgesamt 32 Eingangssignale verarbeitet werden können. In einer Schaltmatrix werden die Events und Status-Flags den Ausgängen zugewiesen. Schließlich gibt es noch einen OGU (Output Gating Unit) genannten Block, der die Trigger-Events und Status-Informationen zusammenführt und die entsprechenden Ausgänge ansteuert.

Sowohl kann ein Event an einem Eingang zu Reaktionen an mehreren Ausgängen als auch Events an mehreren Eingängen zu einer Reaktion an einem Ausgang führen. Die ERU ist ein mächtiger Block, mit dem man die CPU vor allen Dingen bei echtzeitkritischen Aufgaben entlasten kann – statt mit IF, AND und OR in Software zu rechnen, erfolgt die Abbildung in Hardware.

Jobangebote+ passend zum Thema

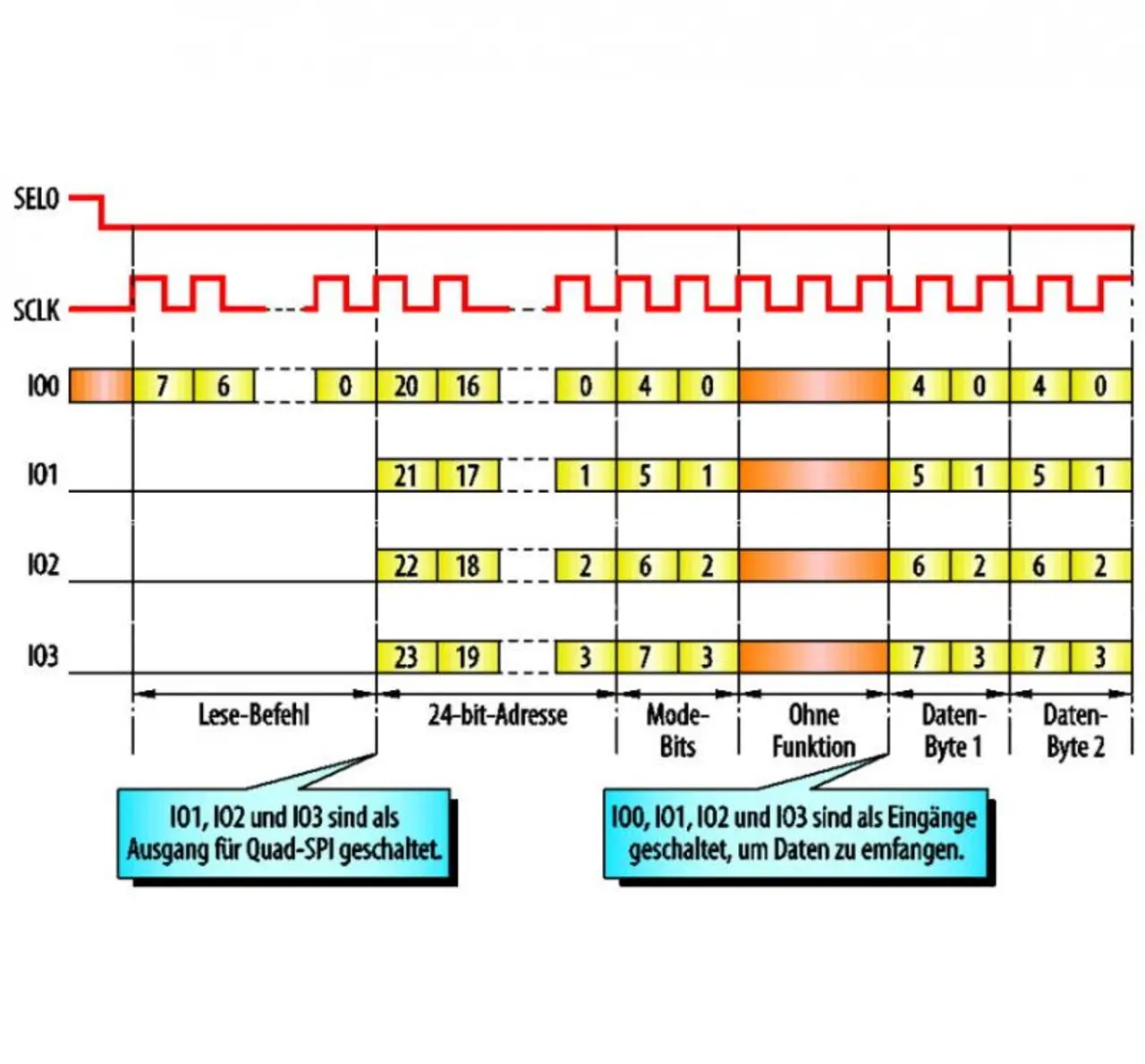

Das USIC (Universal Serial Interface Channel) stellt zwei serielle Kanäle zur Verfügung, die jeweils beliebig als UART, SPI, I2C oder I2S konfiguriert werden können. Man könnte z.B. eine Quad-SPI-Funktion durch vier SPI-Kanäle einrichten (Bild 4). Ein 64 Worte großer FIFO-Puffer kann flexibel zwischen Sende- und Empfangsdaten aufgeteilt werden; des Weiteren kann durch das dynamische Erneuern der Steuerungsinformationen während des Datentransfers z.B. die Pin-Richtung und die Wort-Länge ohne CPU-Belastung verändert werden.

Zum Beispiel für Schaltnetzteil-Anwendungen ist die Capture/Compare-Einheit CCU4 gedacht. Sie kann man u.a. zur Puls-Generierung (Aufwärts- oder Abwärtswandler verschiedener Topologien) oder mit Hilfe der Dither-Funktion zur Stabilisierung von langsamen Regelschleifen verwenden.

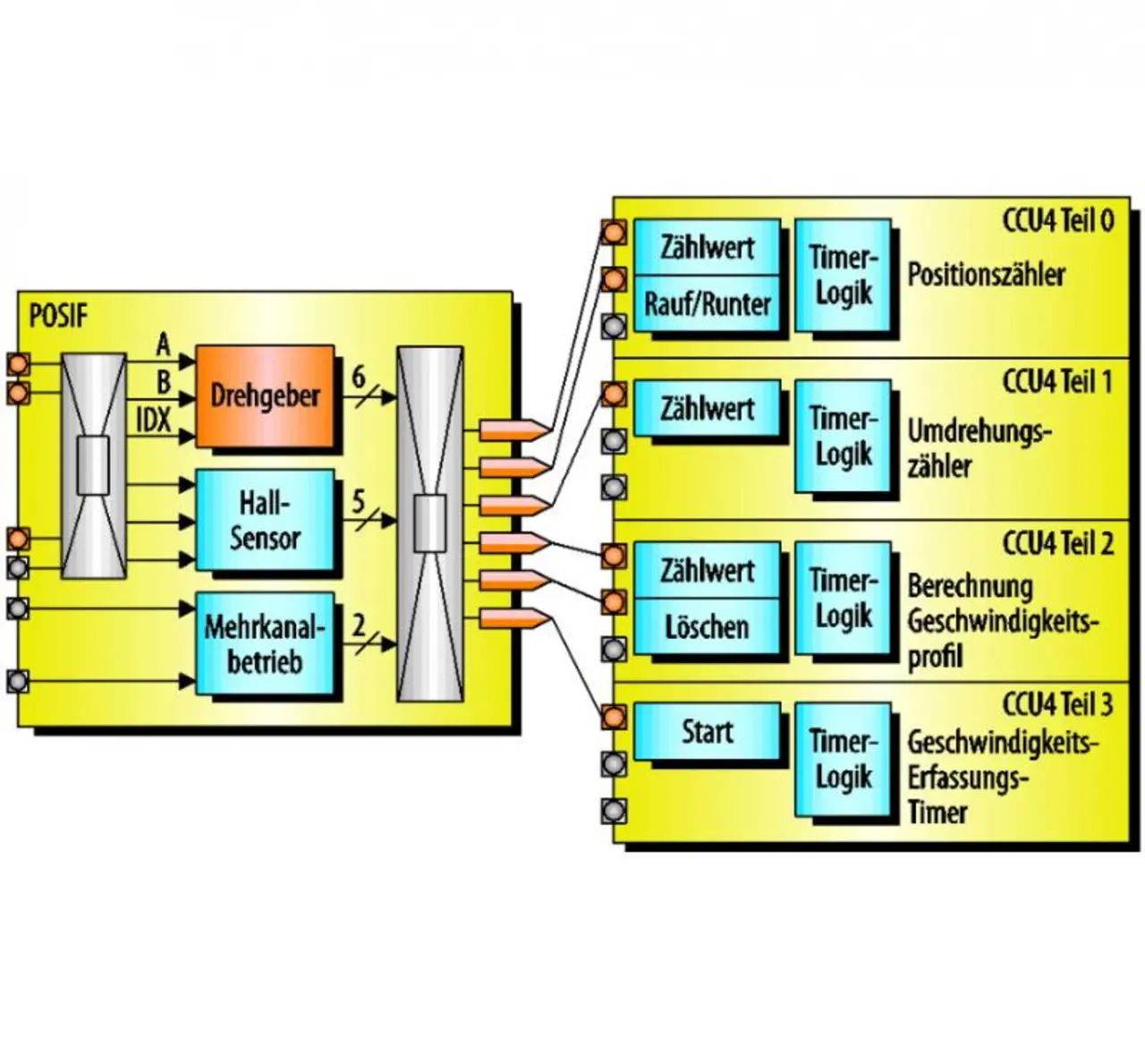

Die CCU4 ist mit fast allen anderen Modulen auf dem XMC1000 verdrahtet. Durch Zusammenschalten mit dem POSIF (vorhanden nur bei der Unterfamilie XMC1300) kann auch ein Inkrementalgeber ausgewertet werden (Bild 5). Beim POSIF (Position Interface) handelt es sich um einen programmierbaren Schnittstellenblock für Drehgeber und Hall-Sensor, der die Steuerungssignale für den CCU4 erzeugt (Start, Stopp, Zähler, Capture, Löschen). Der Drehgeber ist ja dafür da, dass man sich die Geschwindigkeit, Position und Drehrichtung des Motors errechnen kann. Für diverse Anwendungsfälle kann mit dem POSIF die Genauigkeit verbessert und Software vereinfacht werden, da diese Daten gleichzeitig erfasst werden können.

Durch einen eingebauten Tiefpass-Filter werden zudem Rauschen und Störimpulse vom Hall-Sensor bzw. Drehgeber, die zu falschen Positions- und/oder Geschwindigkeitsangaben führen würden, unterdrückt. Die CCU8 (ebenfalls vorhanden nur bei der Unterfamilie XMC1300) entspricht der CCU4 mit zusätzlich einem Compare-Kanal, mithin der Möglichkeit, für steigende und fallende Flanken unterschiedliche Totzeiten zu definieren und asymmetrische PWM-Signale zu erzeugen. Damit können Wechselstrommotoren, kommutatorlose Gleichstrommotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren auf eine effiziente Weise angesteuert werden.

Bei Schaltnetzteilanwendungen bzw. der Leistungskonvertierung im Allgemeinen versucht man das letzte Prozent an Wirkungsgrad zu verbessern. Dazu werden immer komplexere Schaltungstopologien entwickelt, die nicht nur höhere Schaltfrequenzen verlangen, sondern auch immer komplexere Pulsmuster. Ein sehr einfaches Beispiel hierfür ist der Hochsetzsteller im „Discontinuous Conduction Mode“, wie man ihn z.B. zur Leistungsfaktorkorrektur benutzt, wozu man eine PWM mit einer variablen Frequenz und variablem Tastverhältnis benötigt. Da man heute nicht weiß, welche Pulsmuster in ein paar Jahren gebraucht werden, ist ein generischer, wiederverwendbarer Ansatz sinnvoll, den z.B. dedizierte Schaltregler-ICs, wie man sie heute findet, im Gegensatz zum Mikrocontroller nicht liefern.

Was man dagegen auf dem preisgünstigen XMC1000 im Gegensatz zum „großen Bruder“ XMC4000 nicht findet, ist der On-Chip-Sigma-Delta-Demodulator, der über vier Kanäle einen Bitstrom mit Hilfe eines Kammfilters demoduliert und mit dessen Hilfe man die für die digitale Filterung eingesetzten ASICs oder FPGAs ersetzen kann.

- XMC1000: Peripheriewunder mit Cortex-M0

- Hochstrom-Digital-I/O-Pins und AES-Engine

- Software-Entwicklung mit Code-Generator

- Innovative Peripherie im Cortex-M0-Universum

- Fünf virtuelle A/D-Wandler

- Lighting für Fortgeschrittene

- Fazit: Klein, aber mehr als oho

- ARMs kleiner Core: Cortex-M0