Optimierung von Wechselrichterdesigns

Effizientere Solarumrichter

Die Neutral-Point-Clamp-Wechselrichtertopologie bietet eine Alternative zu den derzeit marktgängigen Halbbrücken- oder Vollbrückentopologien. Eine sorgfältige Auswahl von IGBTs mit niedrigeren Sperrspannungen, die von Natur aus durch geringere Leitungs- und Schaltverluste gekennzeichnet sind, sowie optimierte Schaltfrequenzen, um die Verluste in Niederfrequenz-IGBTs weiter zu minimieren, können den Gesamtwirkungsgrad des Wechselrichters steigern.

Um die Vision eines Energieversorgungsnetzes zu realisieren, das mit weniger fossilen Brennstoffen auskommt, sind Innovationen nötig, die den Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung erhöhen. Leider können die derzeit besten Solarzellen nur ungefähr 20% der Sonnenenergie in einen DC-Ausgang niedriger Spannung umwandeln. Aus diesem Grund ist eine Maximierung des Wirkungsgrads der energieverarbeitenden Elektronik wie Laderegler und Wechselrichter des Mikrogenerators von entscheidender Bedeutung, um erneuerbare Energiequellen effektiv nutzbar zu machen.

Ein typischer Wechselrichter kann eine Halbbrücken- oder Vollbrückentopologie nutzen, die durch positive und negative Gleichspannungsschienen von bis zu ±400V versorgt wird. Die Leistungsschalter, welche die Brücke ausmachen, sind im Allgemeinen IGBTs (In-sulated Gate Bipolar Transistors). Sie vereinen die hohe Strombelastbarkeit eines Bipolartransistors mit der einfachen Ansteuerung eines MOSFETs. Typischerweise bringen IGBTs in Anwendungen mit hohen Strömen oder hohen Spannungen bessere Leistungen als MOSFETs. Ihre Vorteile liegen in einer größeren Stabilität sowie einer höheren Leistungsdichte.

Jobangebote+ passend zum Thema

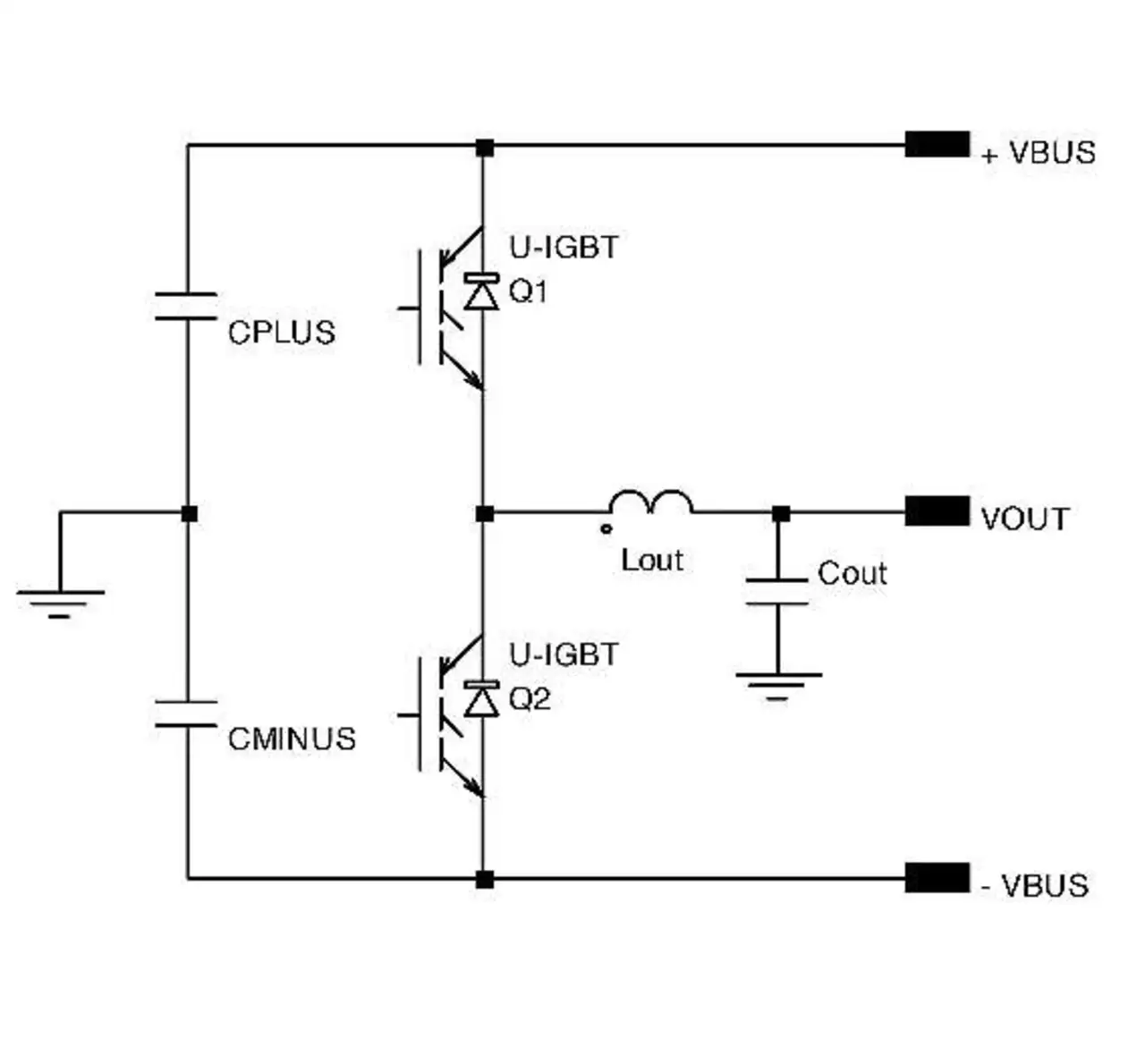

Die Halbbrückentopologie umfasst sowohl je einen Leistungsschalter auf der High-Side und auf der Low-Side als auch Stützkondensatoren sowie ein Ausgangsfilter (Bild 1). Es sind lediglich zwei IGBTs erforderlich. Da also weniger Komponenten nötig sind, spart man Platz und Materialkosten. Um eine ausreichende Qualität der Energie sicherzustellen, wie sie zur Einspeisung ins Netz notwendig ist, müssen Entwickler die harmonischen Verzerrungen im AC-Ausgang auf ein Minimum reduzieren.

Allerdings müssen aufgrund der Tatsache, dass die IGBTs bei der Netzfrequenz von 50 Hz beziehungsweise 60 Hz schalten, die Filterbauelemente am Ausgang groß sein. Eine Pulsbreitenmodulation der IGBTs bei einer hohen Frequenz, typisch im Bereich von 20 kHz, kann zu einer akzeptablen Annäherung an eine Sinuswelle bei der normalen Netzwechselspannung und Netzfrequenz führen.

Das Schalten der IGBTs bei derart hohen Frequenzen minimiert darüber hinaus die durch den Wechselrichter erzeugten hörbaren Störgeräusche. Jedoch sind Standard-IGBTs für hohe Schaltfrequenzen nicht besonders gut geeignet. Ultraschnelle planare IGBTs hingegen bieten eine bessere Abschaltleistung, weisen indessen typischerweise einen höheren Einschaltspannungsabfall (VCE,on) auf. Eine besser geeignete Alternative stellt der Trench-Gate-IGBT dar, der gegenüber dem ultraschnellen planaren IGBT einen geringeren Spannungsabfall und geringere Gesamtschaltverluste aufweist.

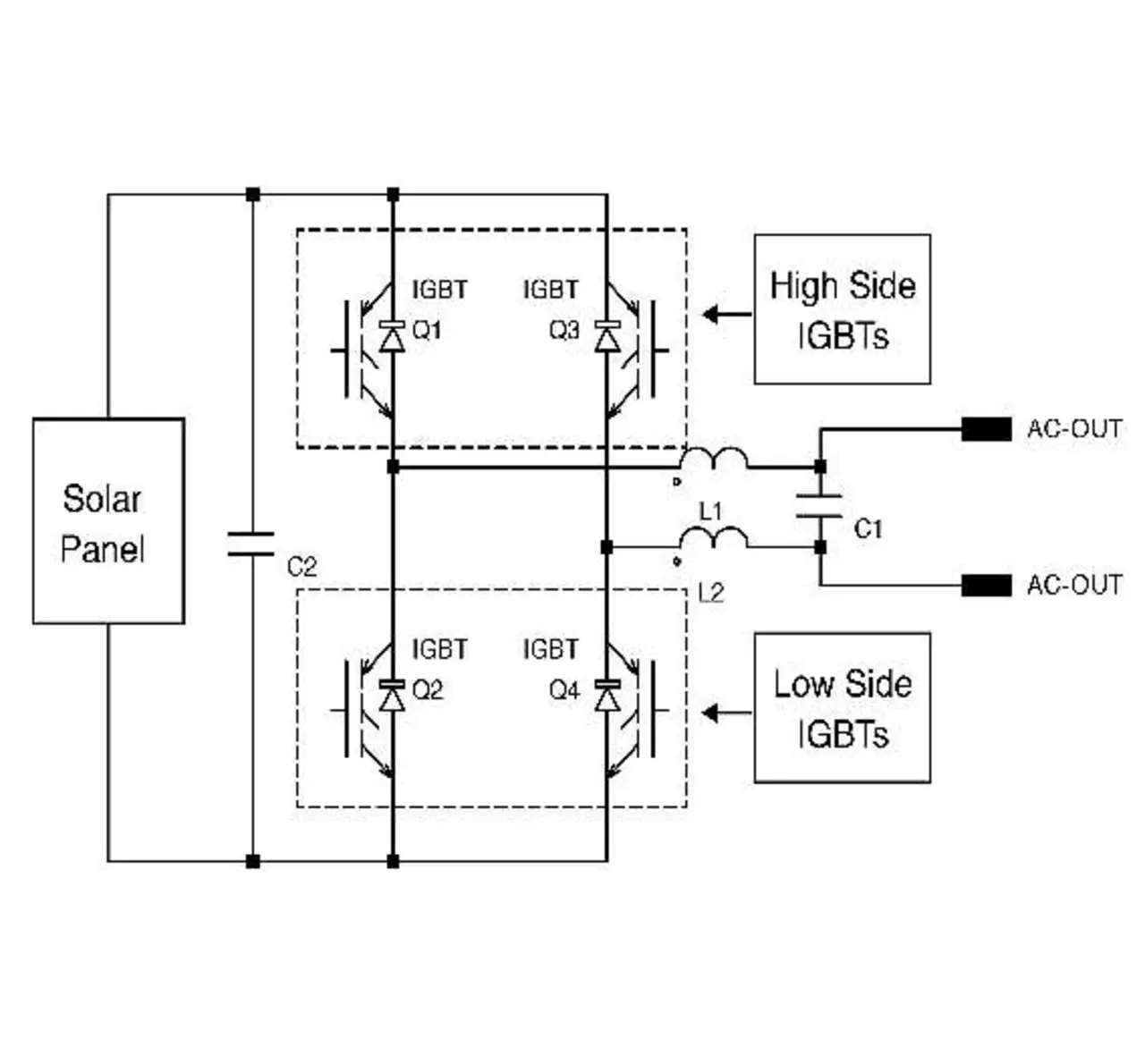

Diese Bausteine wurden für Applikationen entwickelt, die einen verbesserten Wirkungsgrad bei hohen Schaltfrequenzen benötigen. Zu denen zählen auch Solarwechselrichter. Als Alternative ermöglicht es ein Vollbrücken-Wechselrichter den Ent- wicklern, die Schaltverluste einer Halbbrückentopologie dadurch zu senken, dass die Low-Side-Bausteine bei 50 Hz beziehungsweise 60 Hz kommutiert werden, während die Modulation der High-Side-IGBTs bei der höheren Frequenz erfolgt.

Auf diese Weise lässt sich ein Großteil der Schaltverluste in der Low-Side-Schaltung vermeiden. Ein Nachteil beider Topologien liegt allerdings darin, dass die IGBTs eine Sperrspannung von ungefähr 1200 V haben müssen, um in einem System mit ±400 V (DC) eine ausreichend große Sicherheitsspanne zu gewährleisten. Bausteine mit hoher Sperrspannung weisen tendenziell von Natur aus eine hohe VCE,on sowie hohe Schaltverluste auf, was den Wirkungsgrad beeinträchtigt.

NPC-Wechselrichter

Der in Bild 2 dargestellte NPC-Wechselrichter (Neutral-Point Clamped) greift auf Innovationen zurück, die ursprünglich für Wechselrichter entwickelt wurden, die bei sehr hohen Spannungen von mehreren Kilovolt arbeiten. Infolge dieser Mehrebenen-Topologie können IGBTs spezifiziert werden, die nur die Hälfte der Sperrspannung gegenüber Bausteinen für eine herkömmliche Brückentopologie haben.

Da Bausteine mit niedrigerer Sperrspannung zu einer niedrigeren VCE,on sowie zu geringeren Schaltverlusten neigen als solche mit höheren Sperrspannungen, können Entwickler eine wertvolle Verbesserung beim Wirkungsgrad erzielen. Bei einer Eingangsspannung von ±400 V (DC) reichen Bausteine mit 600 V Sperrspannung durchaus aus. Darüber hinaus können die inneren IGBTs bei der Grundfrequenz arbeiten, um so Schaltverluste zu reduzieren, während die äußeren Bausteine bei höherer Frequenz pulsbreitenmoduliert werden, um Oberwellen am Ausgang zu minimieren − ähnlich wie bei der in einer Vollbrückenschaltung eingesetzten Methode.

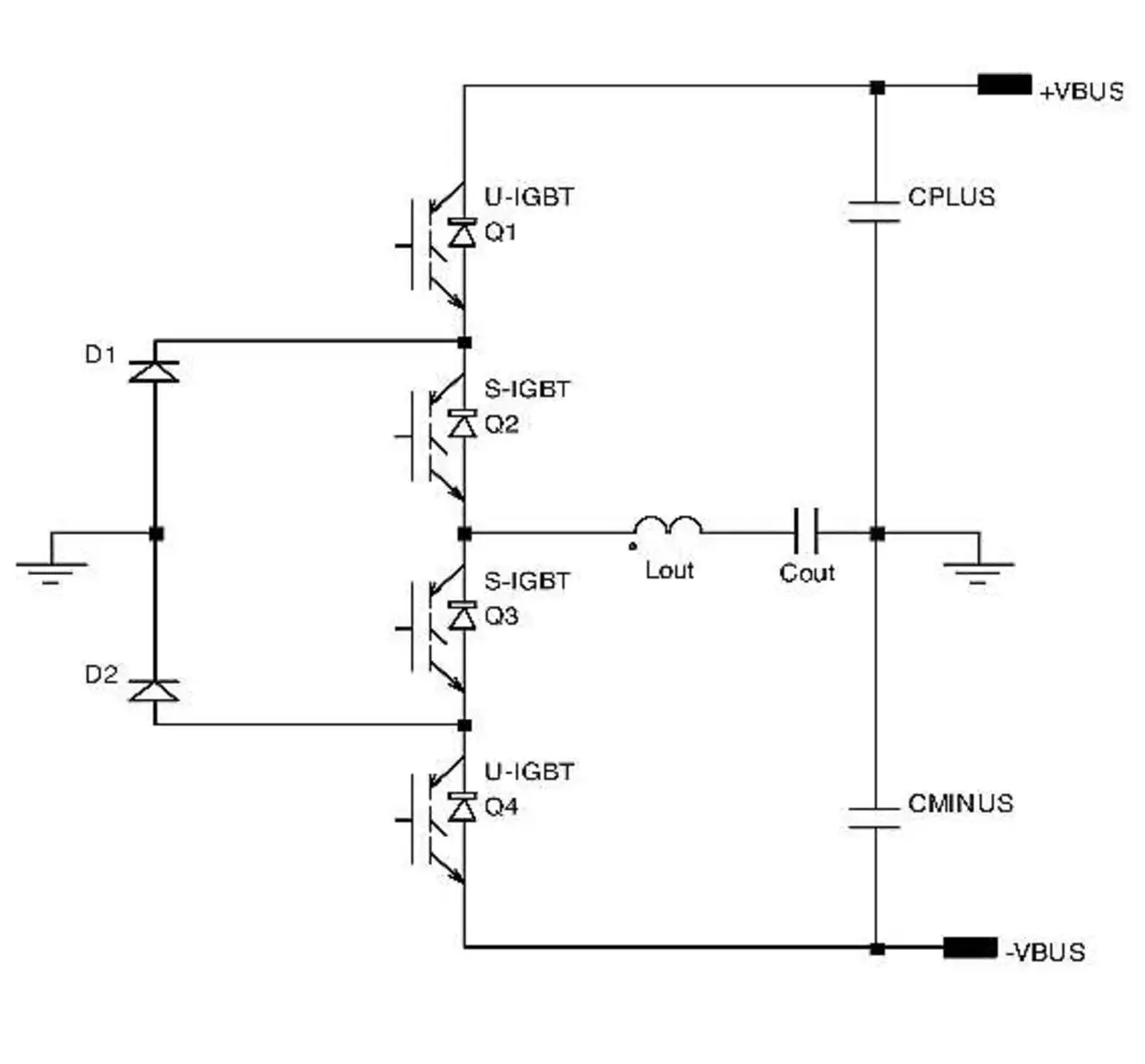

In der Schaltung in Bild 3 teilen die Kondensatoren CPLUS und CMINUS die DC-Bus-Spannung auf, und ihr Mittelpunkt wird als der neutrale Punkt definiert. In der positiven Halbwelle am AC-Ausgang läuft der Durchlassstrompfad durch Q1 und Q2, wohingegen Q3 und Q4 während der negativen Halbwelle leiten. Die Fast-Recovery-Dioden D1 und D2 sind die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dieser Topologie. Sie stellen die Freilaufpfade zur Verfügung (D1 zu Q2 bei positivem Strom; Q3 zu D2 bei negativem Strom), welche die Spannung am neutralen Punkt des Wechselrichters klemmen.

Da die beiden mittleren IGBTs (Q2 und Q3) auf der Grundfrequenz arbeiten, treten in der Hauptsache Leitungsverluste auf. Deshalb können Standard-IGBTs (vom Typ »S«) mit sehr niedriger VCE,on eingesetzt werden, um den Wirkungsgrad des NPC-Umrichters zu verbessern. Die äußeren IGBTs sind bei hoher Frequenz pulsbreitenmoduliert, um einen AC-Ausgang mit geringem Oberwellengehalt und geringer hörbarer Geräuschentwicklung zu erzeugen.

Zudem sind keine großen Filterkomponenten am Ausgang nötig. Während des Abschaltens des IGBTs bieten die Dioden D1 beziehungsweise D2 einen Freilaufpfad und halten dadurch einen kontinuierlichen Strom in der Spule des Ausgangsfilters aufrecht. Ultraschnelle Trench-Field-Stop-IGBTs (vom Typ »U«), die ausgeglichene Leitungs- und Schaltverluste aufweisen, eignen sich für die äußeren IGBTs. Der U-IGBT ist durch eine kurze Abfallzeit und niedrige Abschaltenergie, aber eine höhere VCE,on als ein S-IGBT gekennzeichnet.

Wirkungsgradanalyse

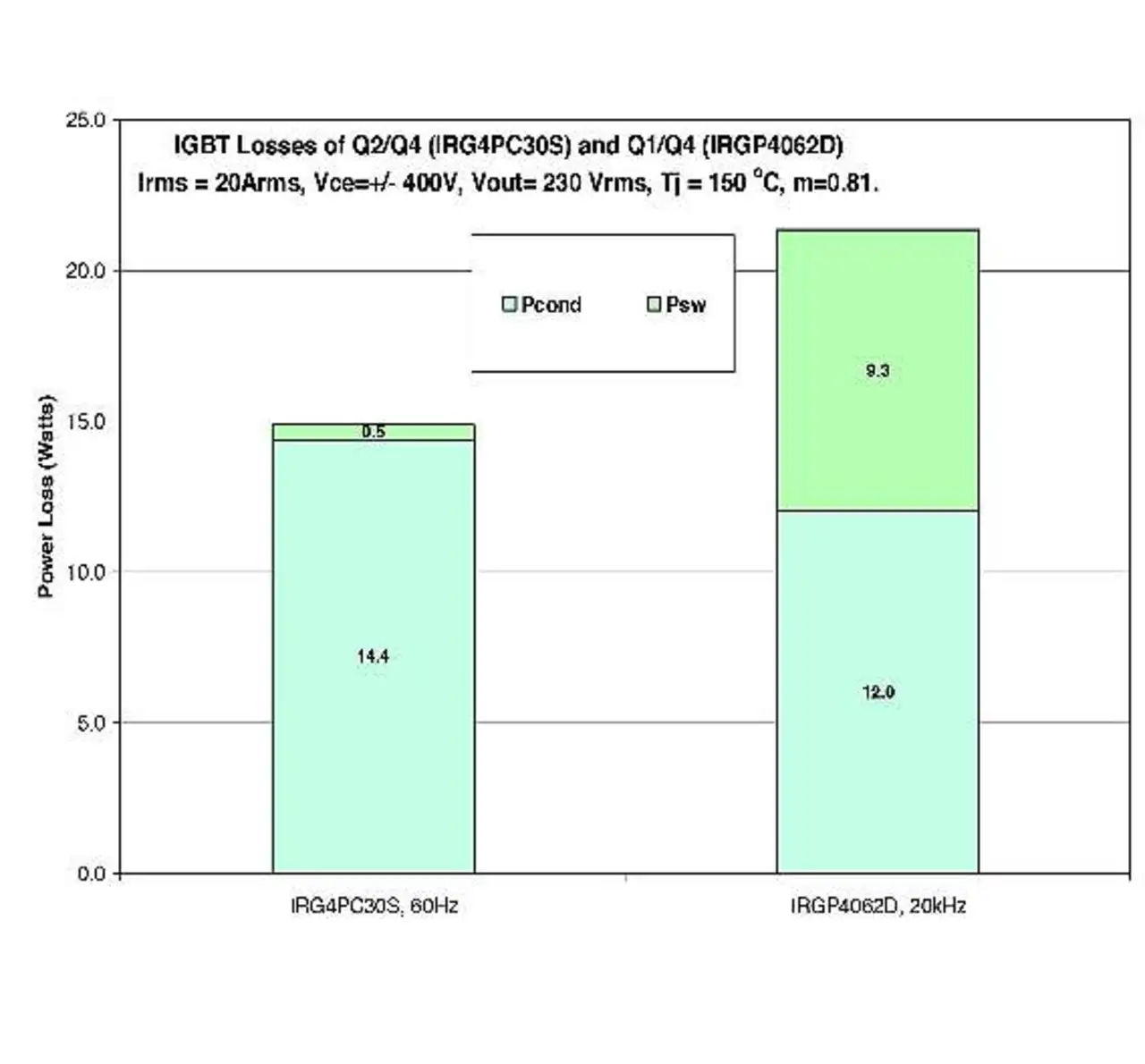

Die Simulationsergebnisse eines NPC-Wechselrichters mit 4,6 kVA sollen die Vorteile beim Einsatz von IGBTs mit zwei unterschiedlichen Charakteristika veranschaulichen.

Die Simulation betreibt die äußeren IGBTs bei 20 kHz, während die inneren IGBTs bei 60 Hz arbeiten. Eine ohmsche Last wird vorausgesetzt. Der Wechselrichter liegt an einer Spannungsversorgung von ±400 V (DC).

Die Simulation analysiert und berechnet den Energieverlust bei jedem Schaltzyklus, und das integrierte Ergebnis ergibt die Verlustleistung.

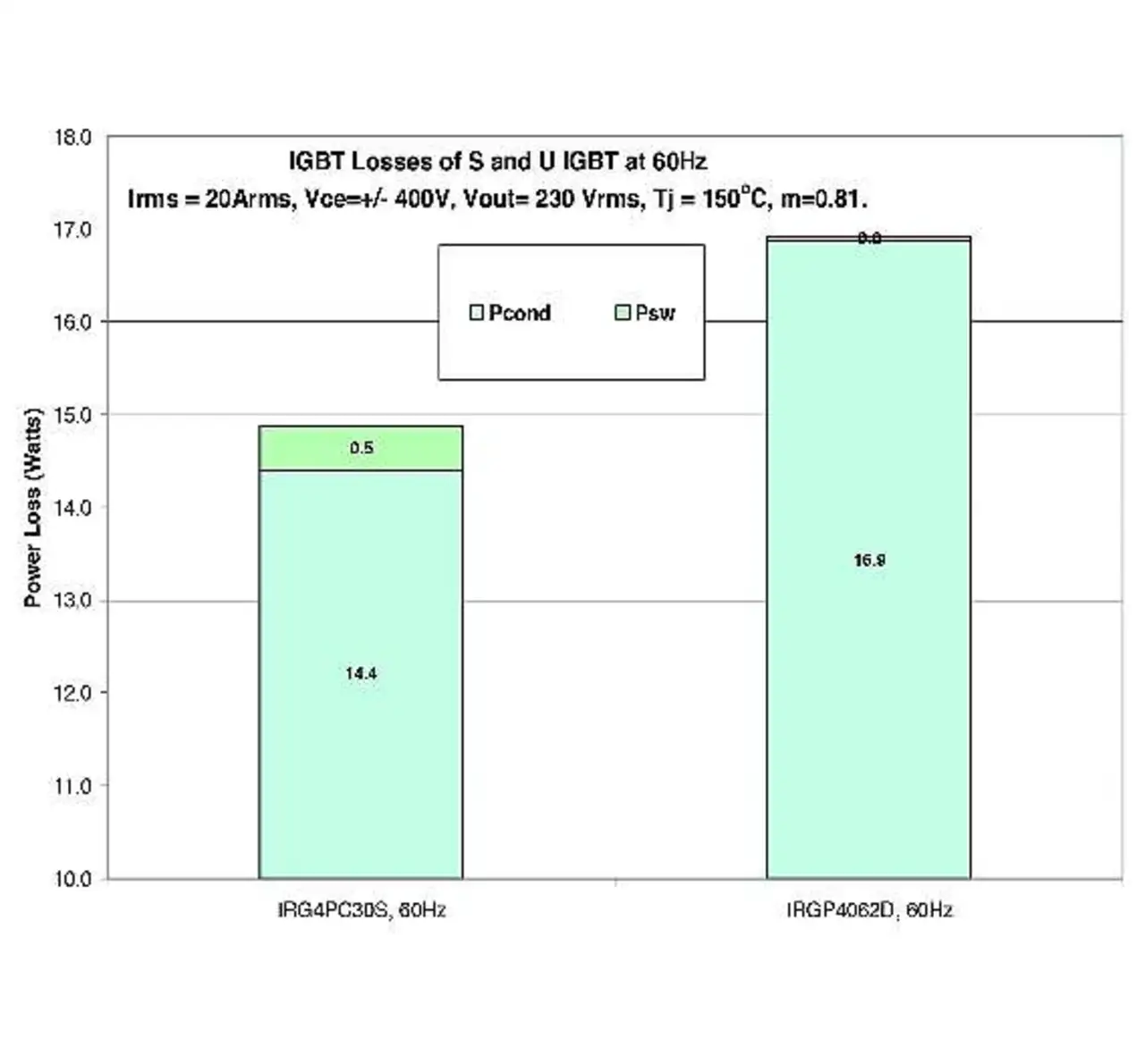

Um zum Verständnis der Vorteile beim Einsatz der S-IGBTs in der niederfrequenten 60-Hz-Schaltung beizutragen, werden außerdem die Simulationsergebnisse für bei 60 Hz betriebenen U-Typ-IGBTs dargestellt. Bild 4 zeigt den Unterschied beim Leistungsverlust, gemessen bei 60 Hz, in einem Vergleich der U- und der S-Typ-IGBTs.

Der S-IGBT, der eine niedrigere VCE,on hat, ist im Vergleich zu einem U-Typ-Baustein am besten für die Verwendung in den bei 60 Hz arbeitenden Positionen Q2 und Q3 geeignet. Bild 4 macht die Vorteile beim Einsatz von IGBTs mit zwei unterschiedlichen Charakteristika in einem NPC-Umrichter deutlich.

Obgleich der S-IGBT einen endlichen Schaltverlust aufweist, selbst bei 60 Hz, sind die Verluste in der Praxis sehr gering, besonders wenn man sie zu dem Vorteil des verringerten Leistungsverlusts von Q2 und Q3 in einem NPC-Wechselrichter ins Verhältnis setzt. Eine weitere Simulation vergleicht die Verluste von U- und S-IGBTs bei Betrieb an 20 kHz (Bild 5).

Obwohl der S-IGBT geringere Leitungsverluste aufweist als der Baustein vom U-Typ, ist der Schaltverlust sehr hoch. Dadurch erweist sich der S-Typ-IGBT als ungeeignet zum Einsatz als Schalter von Q1 und Q4, die bei 20 kHz moduliert werden.

Über die Autoren:

Wibawa T. Chou ist IGBT Applications Manager und Cesare Boc Chiola ist Application Manager, beide bei International Rectifier.