ISSCC 2013

Die Medizinelektronik der Zukunft

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Epileptische Anfälle proaktiv unterdrücken

Um die Auswirkungen eines epileptischen Anfalls zumindest abzumildern, wurden schon in der Vergangenheit SoCs entwickelt, die den bevorstehenden Ausbruch an Hand von Hirnstromaktivitäten erkennen können, bevor die klinischen Symptome auftreten. Durch Neurostimulation Bei der Neurostimulation – hier hemmen die Stromimpulse eines Neurostimulators die Erregungsweiterleitung überaktiver Nerven – können die Auswirkungen gemildert werden.

Heutige Systeme leiden jedoch an langen Latenzzeiten, geringer Erkennungsrate und einer vergleichsweise hohen Fehlerkennungsrate. Forscher des Masdar Insitute of Science and Technology aus Abu Dhabi ist es jetzt gelungen, ein SoC mit geringer Latenzzeit (<2 s), hoher Erkennungsrate (< 95 %) und weniger als 1 % Fehlalarmen zu entwickeln.

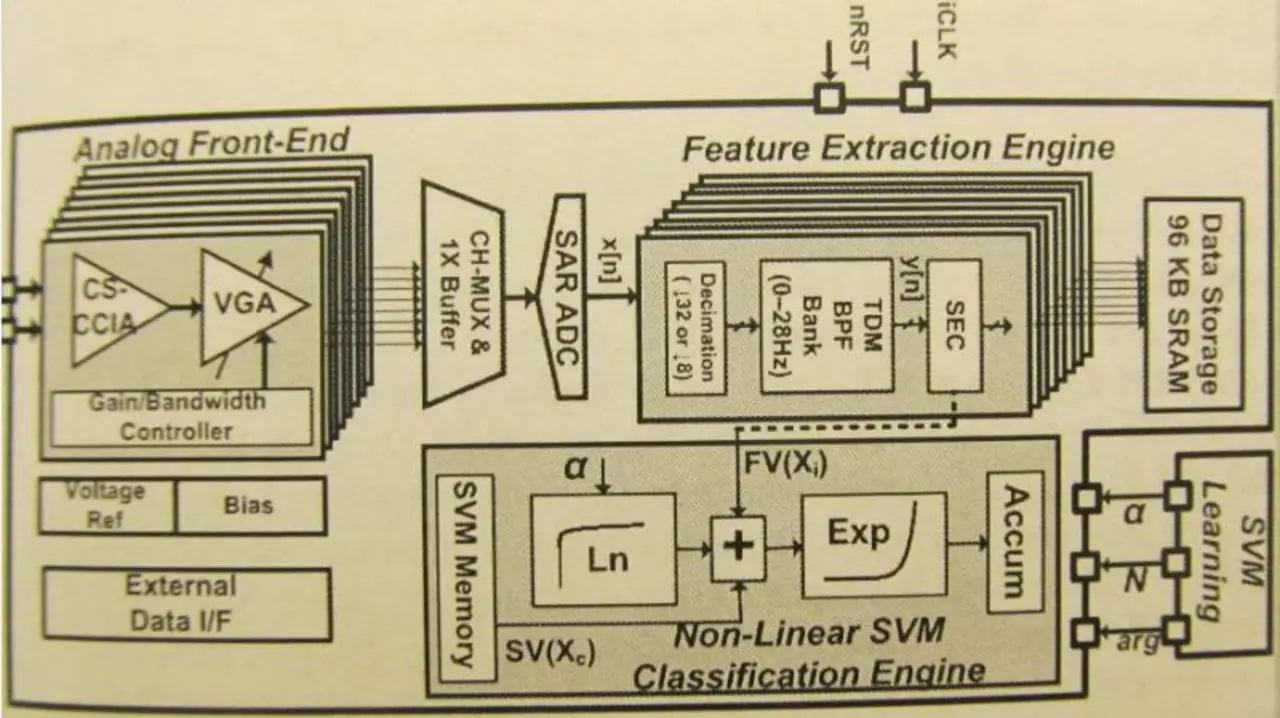

Das Bild zeigt den Aufbau des SoCs, das in einem 0,18-µm-CMOS-Prozess gefertigt inklusive 96 KB SRAM rund 25 mm2 Silizum in Anspruch nimmt. Neben dem achtkanaligen analogen Frontend erkennt man die sogenannte Feature-Extraction-Engine, welche eine nichtlineare Support-Vector-Maschine (SVM) implementiert. Ein Test mit einer Datenbank am MIT-Kinderkrankenhaus in Boston, die 996 Stunden EEG-Aufzeichnungen mit 196 Anfällen und 23 unterschiedlichen Epilepsie-Patienten enthält, ergab eine Erkennungsrate von 95,1 %, 0,94 % Fehlalarme und Latenzzeiten von weniger als 2 s.

Jobangebote+ passend zum Thema

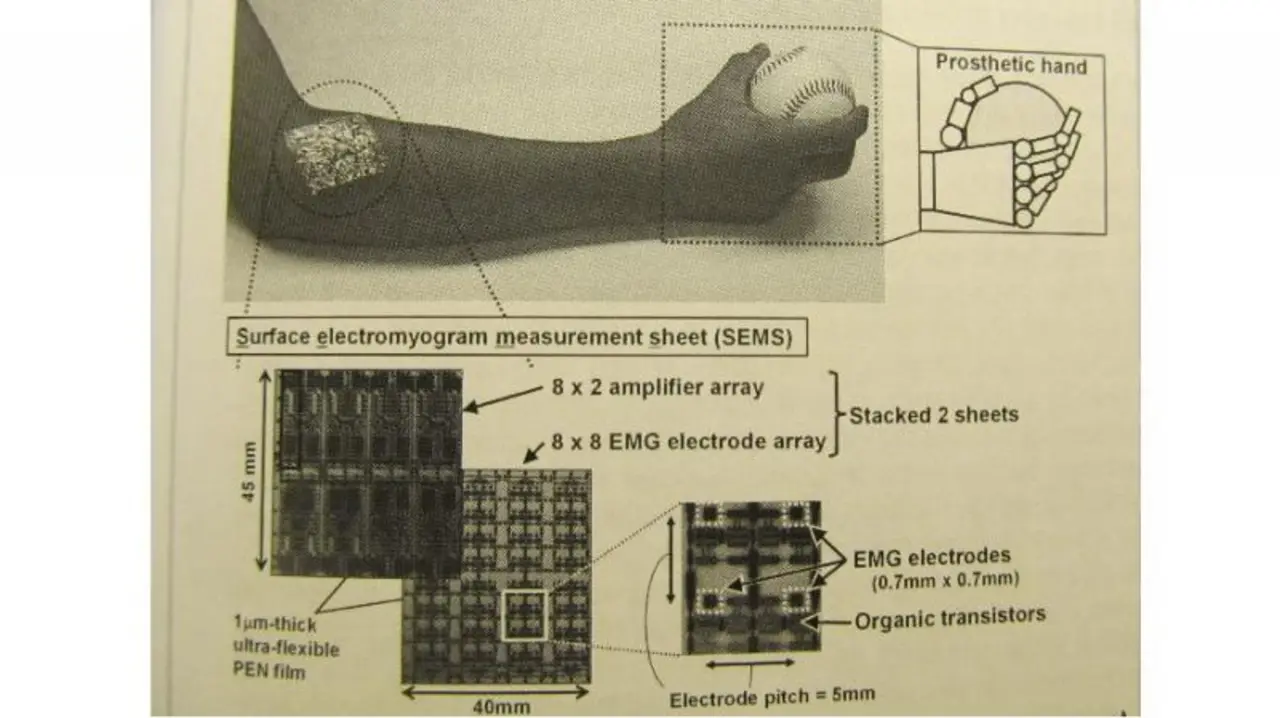

Last but not least stellten Forscher der Universität Tokio ein sogenanntes Oberflächen-EMG-Messfeld (SEMS) vor. Die Elektromyografie (EMG) ist eine elektrophysiologische Methode in der neurologischen Diagnostik, bei der die elektrische Muskel-Aktivität gemessen wird. Durch Messungen der Potentialänderungen auf der Haut mit Oberflächenelektroden kann der menschliche Wille, Hände oder Beine zu bewegen, festgestellt werden und entsprechende Prothesen angesteuert werden. In diesem Fall geht es um eine Handprothese.

Bei der Durchführung eines EMGs wird die elektrische Aktivität im ruhenden Muskel (Spontan-Aktivität) und bei unterschiedlich stark willkürlich kontrahiertem Muskel (Muskel-Aktionspotentiale) gemessen. Die Potentialquelle des EMG ist das Membranpotential der Muskelzelle, innen -70 mV gegenüber außen. Bei Erregung einer Muskelzelle, etwa über die motorische Endplatte, öffnen sich Ionenkanäle und führen zu einer kurzzeitigen (ca. 1 ms) und lokalen Umkehr des Membranpotentials. Diese Potentialänderung ist messbar. Welche Potentialdifferenz der Eingangsverstärker des Elektromyographen dabei erfasst, ist von sehr vielen physikalischen und physiologischen und letztlich auch pathologischen Faktoren abhängig: von der Entfernung der Elektrode von der Signalquelle (Abschwächung mit der dritten Potenz der Entfernung), von der Anzahl und Art der gleichzeitig aktiven Muskelfasern, von der räumlichen Anordnung von leitenden und isolierenden Gewebekomponenten und vielen anderen Faktoren mehr. Es resultiert ein sehr komplexes, elektrisches Feld. Das Messergebnis wird sowohl von kapazitiven als auch ohmschen Widerständen bestimmt. Im Resultat wird in einer typischen medizinisch neurologischen Messanordnung für ein EMG ein Signal gemessen, das Potentiale im Bereich von 50 μV bis zu einigen mV erfasst. Die Entladungen einzelner motorischer Einheiten stellen sich dann als Potentialschwankungen von etwa 10 ms Dauer dar und enthalten Frequenzkomponenten bis einige kHz.

Die Problematik herkömmlicher Systeme besteht darin, dass die Messung über einen längeren Zeitpunkt dank starrer Elektroden sehr störend für den Patienten ist und die Signalintegrität mit der Anzahl der Messpunkte abnimmt, da damit die Anzahl der Kabel zwischen Elektroden und analogem Frontend zunimmt.

Die japanischen Forscher haben nun ein 8x8-Elektroden-Array und ein 8x2-Verstärker-Array, die mittels organischen Transistoren (2 V) aufgebaut wurden, zusammen auf einen 1 µm dicken flexiblen Film aufgebracht, der an entsprechenden Stellen des Arms aufgebracht wird (Bild).

Der Abstand der Elektroden beträgt 0,7 mm, die Fläche des Arrays 3,5 mm2. Um die Signalintegrität zu verbessern, schließen sich Verstärker an, wobei auf Grund des hohen Flächenbedarfs sich 4 Elektroden einen Verstärker teilen. Beide Arrays werden dann übereinandergestapelt, um den Flächenbedarf zu reduzieren.

- Die Medizinelektronik der Zukunft

- Epileptische Anfälle proaktiv unterdrücken