Überlegungen zum Design präziser Analog-Front-Ends

Quizfrage AFE-Topologie

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Quizfrage AFE-Topologie

Die Gleichtaktunterdrückung bei höheren Verstärkungsfaktoren verbessert sich hierdurch. Als weiterer Pluspunkt der Instrumentenverstärker-Topologie ist anzuführen, dass der Entwickler die Verstärkung des Systems durch Verändern eines einzigen Widerstands (RG1) variieren kann, sodass sich die Komplexität des Designs verringert. Man erkennt, dass der Instrumentenverstärker gegenüber den bisherigen Topologien mehrere Vorteile vorweisen kann. Dennoch birgt auch er gewisse Herausforderungen.

Ein offenkundiger Nachteil ist die höhere Leistungsaufnahme, die sich durch die zusätzliche Pufferstufe mit ihren zwei Operationsverstärkern erklärt. Dies kann in Low-Power-Applikationen durchaus ein wichtiger Aspekt sein. Da nun außerdem zwei Verstärkungsstufen vorhanden sind, muss der Entwickler überlegen, wie er die Gesamtverstärkung am besten auf die beiden Stufen aufteilt. Sollen beide mit gleicher Verstärkung arbeiten, oder ist es sinnvoller, verschieden hohe Verstärkungsfaktoren zu wählen?

Diese Frage ist leicht zu beantworten, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der eingangsseitige Fehler unabhängig von der Aufteilung der Gesamtverstärkung auf die beiden Stufen stets die gleiche Verstärkung erfährt und dass der in der zweiten Stufe entstehende Fehler immer nur die Verstärkung der zweiten Stufe erfährt.

Es ist also sinnvoll, die Verstärkung der zweiten Stufe zu minimieren, und zwar in der Regel auf AV = 1 V/V oder 2 V/V. Die Fehler in der ersten Stufe werden dann nach wie vor mit der gleichen Gesamtverstärkung verstärkt, doch die Fehler aus der zweiten Stufe werden dank der reduzierten Verstärkung der zweiten Stufe minimiert. Bei dieser Aufteilung der Verstärkungsfaktoren auf die beiden Stufen ist die Verwendung rauscharmer Operationsverstärker mit geringem Offset in der ersten Stufe kritischer als in der zweiten.

Bei der Entscheidung, wie die Verstärkungsfaktoren aufzuteilen sind, ist auch zu berücksichtigen, welches Verstärkungsbandbreiteprodukt die einzelnen Operationsverstärker bieten müssen. Die Verstärkung wird vermehrt von der ursprünglich stark verstärkenden ersten auf die mit geringerem Verstärkungsfaktor arbeitende zweite Stufe verlagert werden müssen, wenn das Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt der OPs in der ersten Stufe für die Applikation nicht ausreicht.

Anforderungen an Ein- und Ausgangsspannung

Ein weiterer sehr wichtiger, aber häufig missverstandener Aspekt beim Design mit Instrumentenverstärkern sind deren Anforderungen an die Ein- und Ausgangsspannung.

Jobangebote+ passend zum Thema

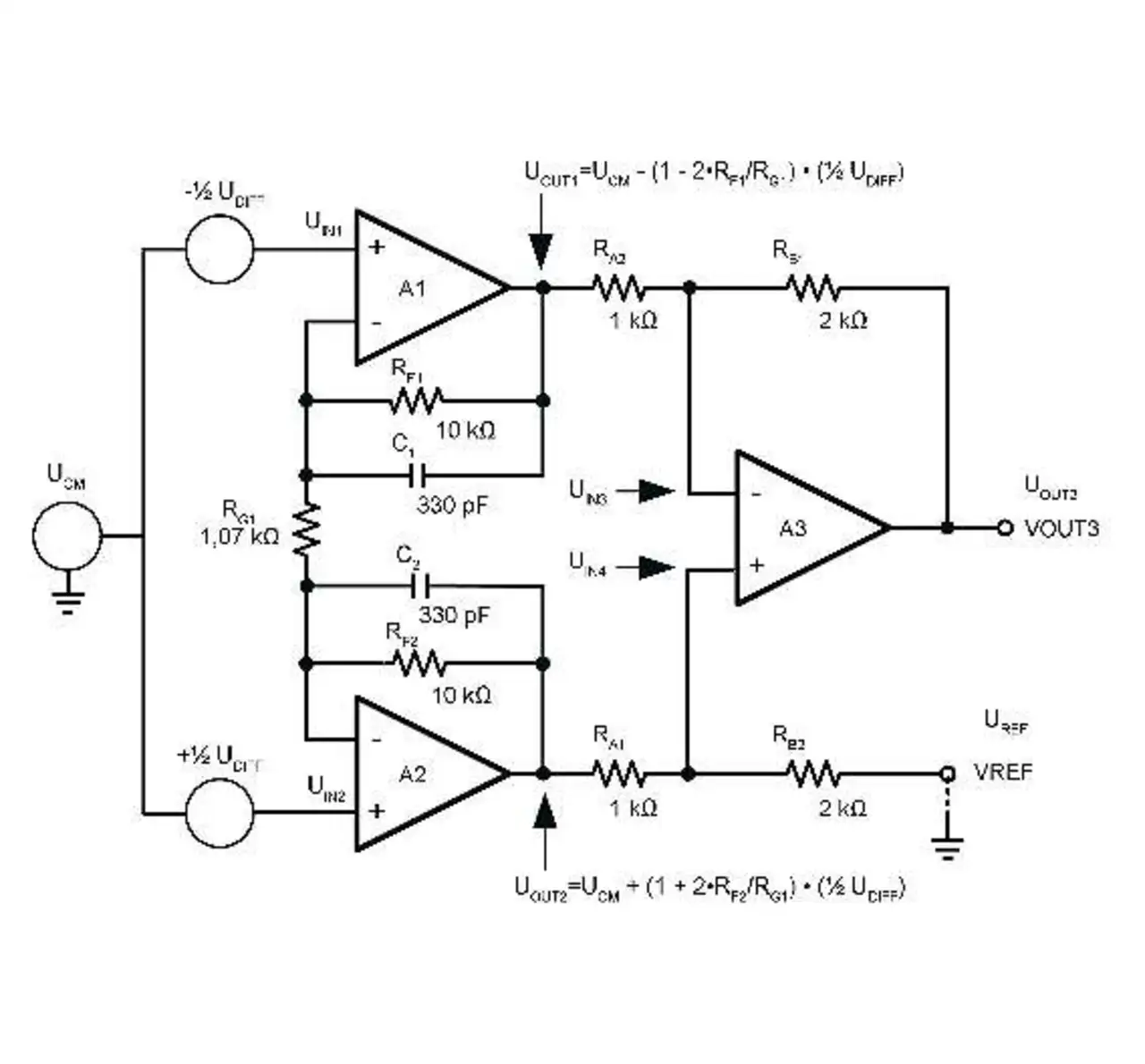

Die Spannungen an den Knoten innerhalb der Schaltung müssen genau bekannt sein, damit die Ein- und Ausgangsbereiche der drei Verstärker nicht überschritten werden (Bild 4). Besondere Beachtung verdienen die Ausgänge der beiden Puffer in der ersten Stufe.

An jedem dieser Ausgänge UOUT1 und UOUT2 liegt ±½ der differenziellen Eingangsspannung UDIFF an, multipliziert mit der Verstärkung der ersten Stufe, zuzüglich der Gleichtaktspannung am Eingang. Nicht zu vergessen, der Gleichtakt-anteil des Eingangssignals wird an die zweite Stufe weitergereicht und muss entsprechend berücksichtigt werden. Nur so ist sichergestellt, dass weder der Ausgangsspannungsbereich der ersten Stufe noch der Eingangsspannungsbereich der zweiten Stufe überschritten wird.

Tabelle 1 zeigt als Beispiel das Verhalten eines mit Präzisions-Operationsverstärkern des Typs »LMP7731« von National Semiconductor bestückten Instrumentenverstärkers unter zwei Eingangsbedingungen: Im einen Fall werden die Ein- und Ausgangsspannungsbereiche der Verstärker eingehalten (»OK«), während sie im anderen Fall überschritten werden (»Schlecht«). Die Schaltung wird von einer unipolaren Versorgungsspannung mit +5 V gespeist, und UREF = 0 V (GND).

|

Ein-/ | UCM | UDIFF | UIN2 | UIN1 | UOUT2 | UOUT1 | UIN3 | UIN4 | UOUT3 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OK |

2,499 V |

0,070 V |

2,543 V |

2,464 V |

3,192 V |

1,811 V |

2,129 V |

2,129 V |

2,765 V |

| Schlecht |

4,050 V |

0,100 V |

4,100 V |

4,000 V |

4,961 V |

3,133 V |

3,309 V |

3,309 V |

3,661 V |

Tabelle 1: Ein- und Ausgangsspannungen beim Instrumentenverstärker nach Bild 4 (Us = 5 V; UREF = 0 V)

Der LMP7731 besitzt einen Eingangsspannungsbereich von V+ bis V- und einen Ausgangsspannungsbereich von V+ -50 mV bis V- +50 mV. Im Datenblatt eines Verstärkers ist der Eingangsspannungsbereich übrigens als CMVR angegeben, der Ausgangsspannungsbereich mit UOUT. Um praxisnahe Ergebnisse einzuholen, wurden im Labor Messungen angestellt. Dass deren Resultate von den erwarteten Idealwerten abweichen, ist auf Widerstandstoleranzen, Verstärkerfehler, Messfehler, etc. zurückzuführen.

Die Tabelle lässt erkennen, dass bei Überschreitung des I/O-Bereichs (»Schlecht«) die Ausgangsspannung des zweiten Verstärkers A2 (UOUT2) den Maximalwert erreicht, während das Eingangssignal (UIN3 = UIN4) und die Ausgangsspannung UOUT3 der zweiten Stufe A3 innerhalb der Spezifikationen für den Verstärker liegen. Obwohl also die zulässigen Bereiche der zweiten Stufe eingehalten werden, ist das Signal dennoch ungültig, da die erste Stufe an die Bereichsgrenze angestoßen ist.

Genau aus diesem Grund müssen Designer die Spannungen an den internen Knoten ihrer Schaltung ebenso kennen wie die Grenzen der Ein und Ausgangsspannungen der verwendeten Verstärker. Zu bedenken ist, dass das Einhalten der Anforderungen an Ein- und Ausgangsspannung schwieriger ist, wenn die Gleichtaktspannung am Eingang groß ist, die Schaltung mit hoher Verstärkung arbeitet oder die Versorgungsspannung der Schaltung niedrig ist. Entscheidend für Verstärker in Präzisions-AFEs sind eine niedrige Offsetspannung (UOS), ein geringes Spannungsrauschen (en), eine hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR) sowie Ein- und Ausgänge mit Rail-to-Rail-Fähigkeit (RRIO).

RR gilt am Eingang als erfüllt, wenn dieser mindestens an die Versorgung gehen darf, besser noch 200 mV oder 300 mV darüber hinaus. Am Ausgang sollte der Verstärker unter 100 mV an die Versorgung heranreichen. Diese Spezifikationen sind bei der ersten Stufe des Instrumentenverstärker-AFEs noch kritischer, weil dieser Abschnitt den höchsten Anteil an der Gesamtverstärkung hat und damit potenziell den größten Fehler beisteuert.

Da das AFE in vielen Anwendungen Signale im Bereich von weniger als 1 mV verstärken muss, kommt es darauf an, dass die Offsetspannung und das Spannungsrauschen klein genug bleiben, um sie gegenüber dem zu messenden Signal vernachlässigen zu können. Die Verwendung von Verstärkern mit hohem CMRR-Wert verleiht dem AFE eine hohe Gleichtaktunterdrückung. RRIO-Verstärker tragen, wie bereits ausgeführt wurde, dazu bei, dass sich die Gleichtaktspannungs-Anforderungen eines Instrumentenverstärkers weniger stark auswirken.

Ein Baustein, der all diese Parameter erfüllt, ist der »PowerWise«-Verstärker »LMP7731« mit Rail-to-Rail-Ein- und Ausgängen. Er weist eine maximale Offsetspannung von ±500 µV und eine typische Offsetspannungs-Drift von ±0,5 µV/K auf. Zu erwähnen sind ferner das Spannungsrauschen von 2,9 nV/√Hz und die hohe Gleichtaktunterdrückung von 130 dB. Es gibt diesen Verstärker auch als Doppel-Ausführung (»LMP7732«), die sich als Eingangsstufe für einen Instrumentenverstärker anbietet und damit Bauteileaufwand und Kosten reduziert.

Anforderungen an den Datenwandler

Damit das vom Instrumentenverstärker zur Verfügung gestellte analoge Signal korrekt digitalisiert wird, ist ein hochwertiger Datenwandler erforderlich. Dessen Auflösung ist so zu wählen, dass das Signal mit der von der Applikation geforderten Genauigkeit umgewandelt wird. Die Wahl der Auflösung bestimmt sich außerdem aus der Referenzspannung des Datenwandlers. Ist beispielsweise eine Genauigkeit von 1 mV gefordert und beträgt die Referenzspannung des Datenwandlers 4,096 V, gilt Gleichung 10:

(10)  Bit«/mi»«/math»" align="middle">

Bit«/mi»«/math»" align="middle">

Auch wenn dies bei heutigen Datenwandlern in der Regel kein Thema ist, muss sichergestellt sein, dass es keine »Missing Codes« gibt. Ein passender Baustein wäre der »ADC121S101« von National Semiconductor. Mit einer typischen integralen Nichtlinearität (INL) von ±0,4 LSB und einer differenziellen Nichtlinearität (DNL) von +0,5 LSB beziehungsweise -0,3 LSB eignet sich dieser A/D-Wandler für Präzisions-AFE-Anwendungen.

Hierdurch ist ferner garantiert, dass alle ADC-Codes am Ausgang des Wandlers vorkommen können. Unter der integralen Nichtlinearität versteht man die Abweichung eines jeden einzelnen Codes von einer Geraden, die vom negativen zum positiven Vollausschlagswert (Full Scale, FS) gezogen wird. Normalerweise wird die INL in LSBs angegeben, doch für die meisten Präzisionsanwendungen wird ein INL-Wert von unter 1 LSB angestrebt.

Weitere Parameter wie die DNL, der Offsetfehler und der Verstärkungsfehler sind ebenfalls wichtig, und es gibt Kalibrierverfahren, mit denen sich die hierauf zurückzuführenden Umwandlungsfehler reduzieren lassen. Wird das System nicht kalibriert, stellt die absolute Genauigkeit (Total Unadjusted Error, TUE), in welche die Offset-, Verstärkungs- und Linearitätsfehler des Datenwandlers eingehen, den wichtigsten Performance-Parameter dar. Der häufig in Percent-Full-Scale, also Prozentsatz vom Vollausschlagswert angegebene TUE sollte in Präzisionsanwendungen üblicherweise kleiner als 0,5% sein.

- Quizfrage AFE-Topologie

- Quizfrage AFE-Topologie