Instrumentenverstärker

Offsetprobleme bei Messbrücken gelöst

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Indirekte Stromrückkopplung

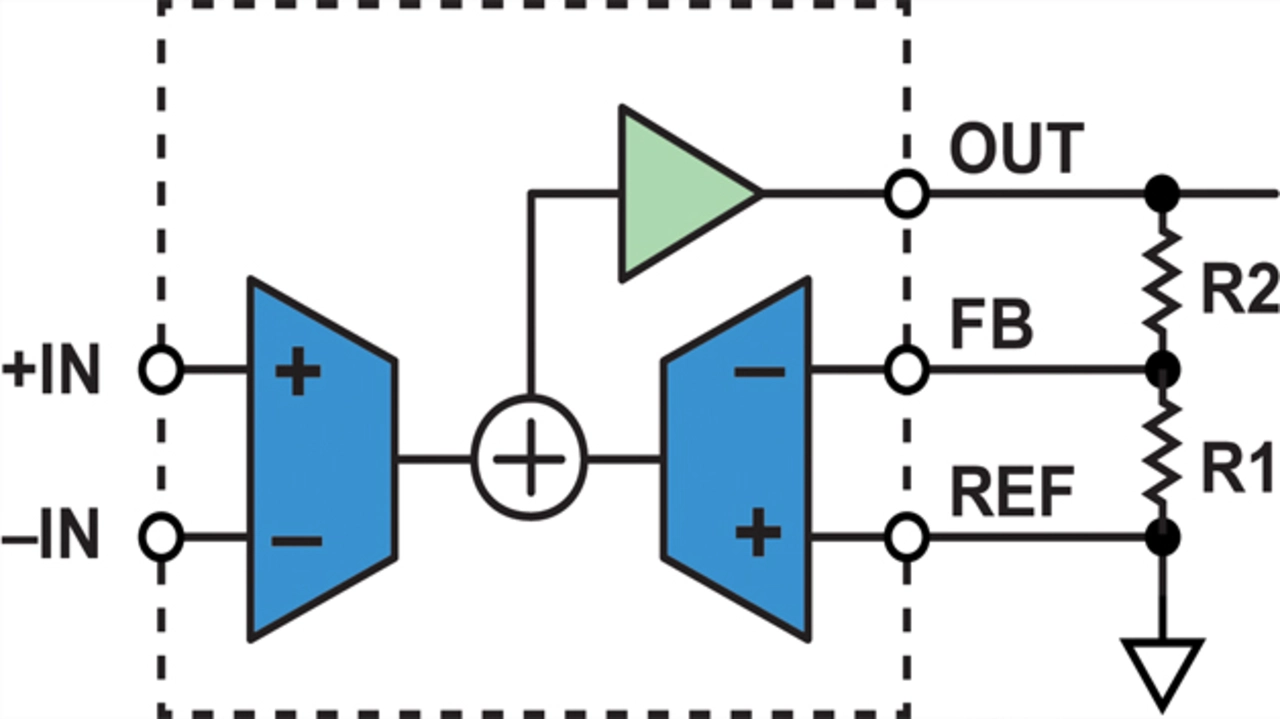

Instrumentenverstärker mit indirekter Stromrückkopplung (Indirect Current Feedback, ICF), zum Beispiel die Modelle »AD8237« und »AD8420« von Analog Devices, können den Offset entfernen, bevor er verstärkt wird. Bild 3 zeigt die Blockschaltung der ICF-Topologie. Die Übertragungsfunktion für diesen Instrumentenverstärker hat die gleiche Form wie die der klassischen Drei-OPV-Topologie (Gleichung (2)).

(2)

Da die Rückkopplung zum Verstärker erfüllt ist, wenn die Spannung zwischen den Eingängen gleich der Spannung zwischen den Feedback (FB) und Referenzanschlüssen (REF) ist, kann man Gleichung (2) umschreiben (Gleichung (3)).

(3)

Jobangebote+ passend zum Thema

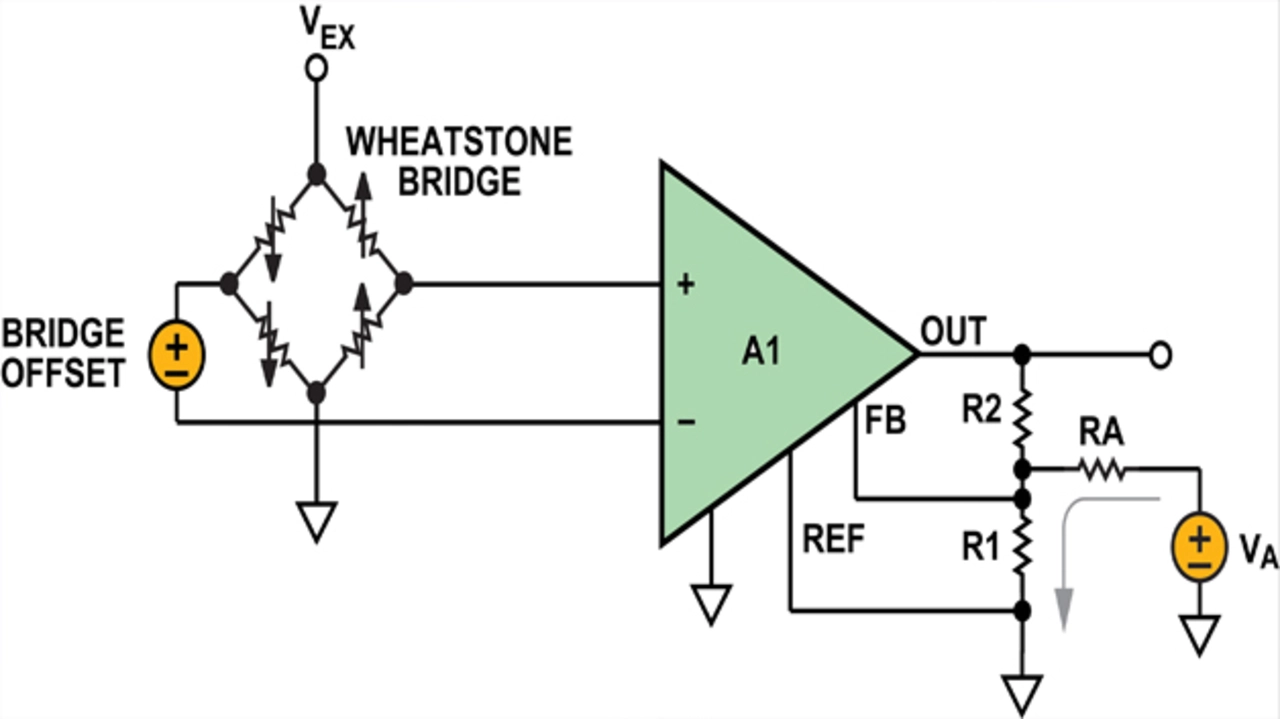

Das legt nahe, dass sich mit einer Spannung, die gleich dem Offset über den Rückkopplungs- und Referenzanschlüssen ist, selbst bei einem hohen Eingangsoffset der Ausgang auf null Volt einstellen lässt. Wie aus Bild 4 ersichtlich, lässt sich diese Einstellung durch Einspeisung eines kleinen Stromes in den Rückkopplungsknoten über den Widerstand RA von einer einfachen Spannungsquelle wie ein preiswerter D/A-Wandler oder ein gefiltertes PWM-Signal von einem Embedded-Mikrocontroller bewerkstelligen.

Aus Gleichung (3) ergibt sich, dass das Verhältnis von R1 zu R2 die Verstärkung G gemäß Gleichung (4) einstellt.

(4)

Der Entwickler muss die Widerstandswerte festlegen. Größere Werte reduzieren den Energieverbrauch und die Ausgangslast. Kleinere Werte begrenzen den Eingangs-Biasstrom bei FB und Eingangsimpedanzfehler. Falls die Parallelkombination von R1 und R2 größer als circa 30 kΩ ist, beginnen die Widerstände, zum Rauschen beizutragen. Tabelle 1 enthält einige vorgeschlagene Werte.

| R1/kΩ | R2/kΩ | Verstärkung G |

|---|---|---|

| offen | kurzgeschlossen | 1 |

| 49,9 | 49,9 | 2 |

| 20 | 80,6 | 5,03 |

| 10 | 9,9 | 10,09 |

| 5 | 95,3 | 20,06 |

| 2 | 97,6 | 49,8 |

| 1 | 100 | 101 |

| 1 | 200 | 201 |

| 1 | 499 | 500 |

| 1 | 1000 | 1001 |

Tabelle 1: Mithilfe der Widerstände R1 und R2 lässt sich die Verstärkung des Instrumentenverstärkers aus Bild 4 einstellen

- Offsetprobleme bei Messbrücken gelöst

- Indirekte Stromrückkopplung

- Ausgangswiderstand bestimmen

- Zahlenbeispiel