Basis für IoT-Anwendungen

Die »Installation« des IoT

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

IoT-Implementierungsansatz

Der erste Schritt bei einer IoT-Implementierung kann trügerisch einfach sein. Man benötigt nichts weiter als gängige Hardware und installiert vorkonfigurierte Open-Source-Software/Applikationen. Dann wird eine Internetverbindung zu einem der kostenlosen IoT-Plattformkonten hinzugefügt und mit der Visualisierung der Daten über eine der frei verfügbaren Dashboard-Applikationen begonnen. Diese Einfachheit ist einerseits sehr nützlich, da sie dabei hilft, einfache IoT-Anwendungsfälle schnell auszuprobieren, andererseits ist sie aber auch ziemlich riskant, da sie Unternehmen dazu zwingt, IoT-Implementierungen selbst zu entwickeln. Wie bereits beschrieben, ist dies nur der Anfang eines langen Wegs. Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, alles selbst zu machen, nimmt man zugleich verschiedene potenzielle Herausforderungen auf sich, wie Sicherheits- und Bedrohungsmanagement, Technik-Updates, Einhaltung von Vorschriften, Entwicklungs- und Integrationskosten und zukünftige Skalierbarkeitsanforderungen.

Langfristig betrachtet ist dieser Ansatz auch bei frühen Erfolgen problematisch, da die Kosten für Betrieb und Wartung ständig steigen. Dies führt dazu, dass Unternehmen Ressourcen für die Integration und Absicherung von Technikbereichen aufwenden, die nicht zu ihren Kernkompetenzen gehören. Die bereichsspezifischen Anwendungen, die für Kunden einen echten Mehrwert darstellen, geraten dagegen aus dem Fokus.

Jobangebote+ passend zum Thema

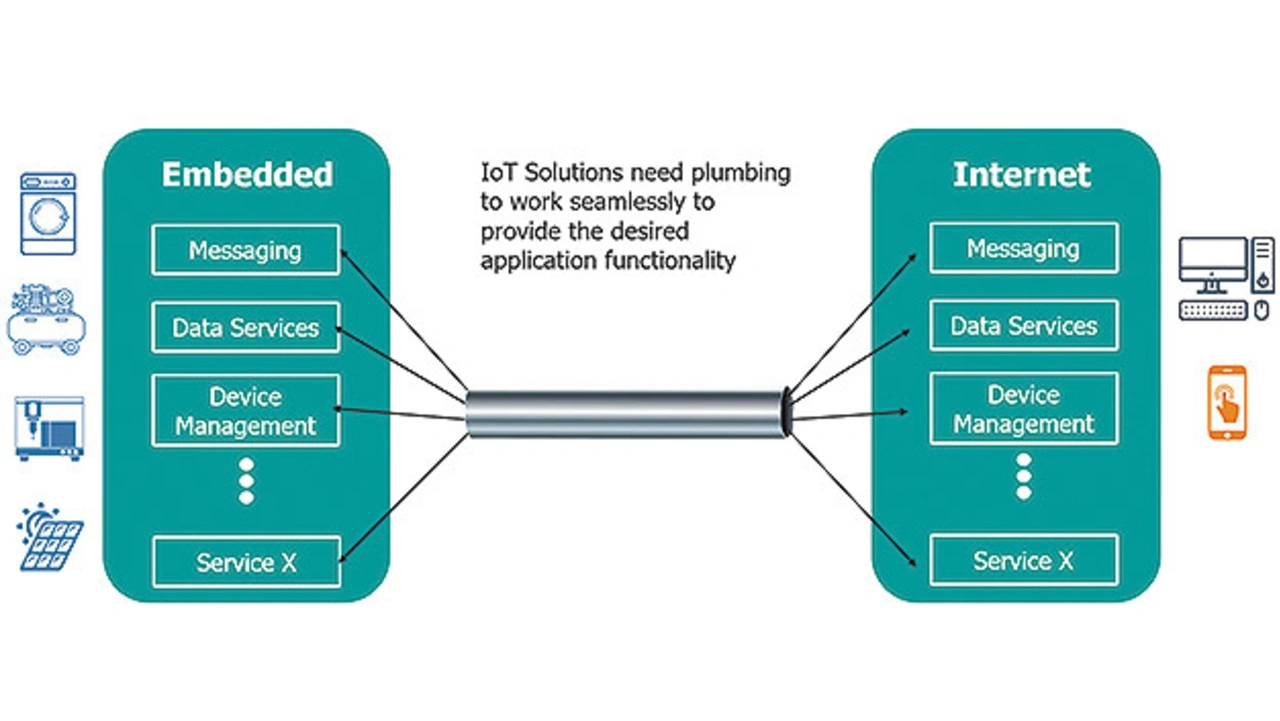

So sollte beispielsweise ein Hersteller von Heizkesseln oder Solaranlagen schwerpunktmäßig differenzierte Anwendungen für seine Kunden entwickeln, anstatt seine Ressourcen in den Aufbau und Betrieb der bereits beschriebenen fünf Schichten (Bild 2) zu investieren, die als Grundlage für eine IoT-Anwendung benötigt werden.

Die meisten Unternehmen unterschätzen die Risiken und Herausforderungen des DIY-Modells, so haben »weniger als 30 % ihre IoT-Programme über die Pilotphase hinausgeführt« [2]. Deren Wartung und Sicherheit erfordert immer mehr Ressourcen. Im Jahr 2020 wurden 18.325 Sicherheitslücken gemeldet, durchschnittlich mehr als 350 pro Woche [3], sodass es allein schon einen erheblichen Aufwand bedeutet, sich mit den wöchentlich neu ermittelten Bedrohungen zu befassen und Schritt zu halten.

Der Vergleich mit einer sanitärtechnischen Installation

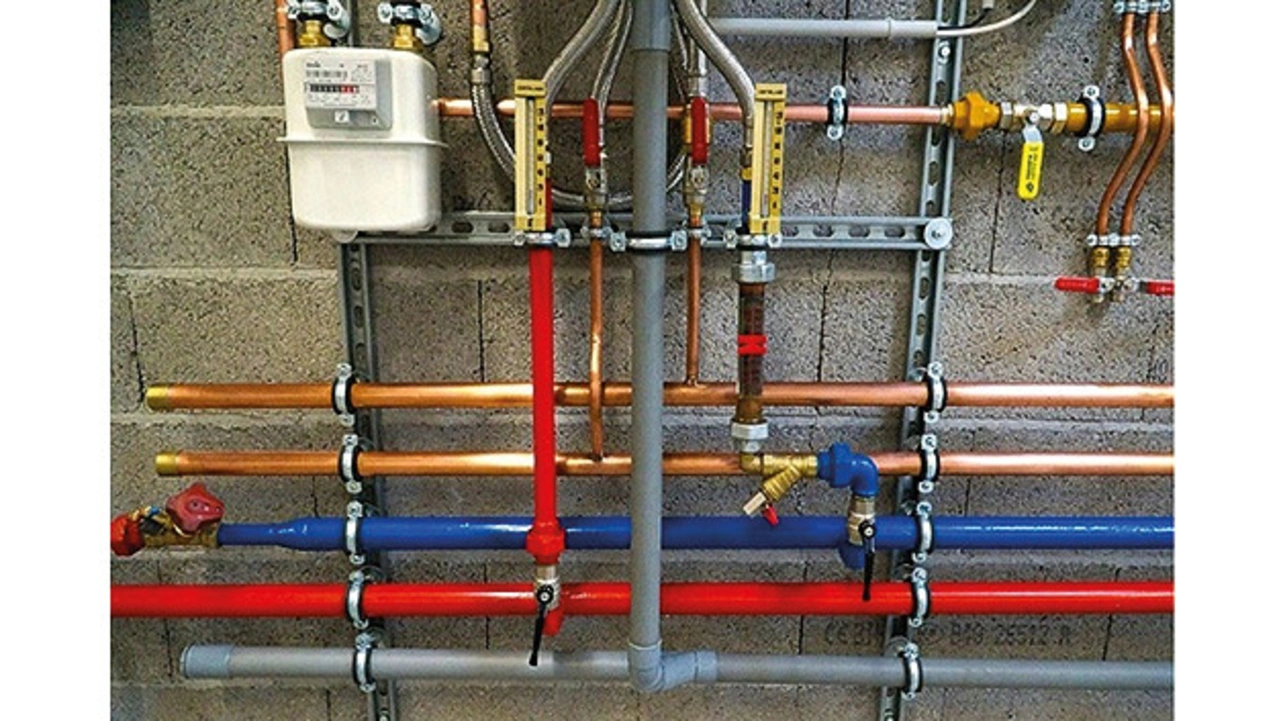

Es bietet sich als Vergleich die Frage an, wie man im eigenen Haus Klempnerarbeiten optimal durchführt. Die Sanitärinstallationen sollen zuverlässig sein, effizient arbeiten und allen geltenden Bauvorschriften und -bestimmungen entsprechen (Bild 3).

Die naheliegende Wahl besteht darin, Fachleute zu bestellen, die diese Arbeiten schnell und professionell erledigen, damit sich die Installation bald nutzen lässt. Selbst zu lernen, wie eine sanitärtechnische Anlage funktioniert, um anschließend die Rohrleitungen fachgerecht zu verlegen, ist im Vergleich dazu viel teurer und zeitaufwendiger. Der zusätzliche Vorteil des ersten Ansatzes besteht darin, dass Hilfe durch Experten nur einen Anruf entfernt ist, falls es in Zukunft zu Undichtigkeiten oder anderen Problemen kommen sollte.

Wenn ein Unternehmen also eine IoT-Anwendung einführen möchte, ist die beste Entscheidung, ein funktionstüchtiges System zu erwerben, in das die fünf für das IoT erforderlichen Ebenen bereits integriert sind. Das firmeninterne Team kann sich so auf den Aufbau bereichsspezifischer Mehrwertdienste konzentrieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen (Bild 4).

Hier sollte es um Wirtschaftlichkeit gehen, nicht um die Fähigkeit, eine IoT-Anwendung im eigenen Haus zu entwickeln. Es ist sinnvoller, eine integrierte, effiziente, zuverlässige und supportete Basis für den Einstieg in das IoT zu nutzen, anstatt wertvolle interne Ressourcen für deren Aufbau aufzuwenden.

Der 80/20-Ansatz

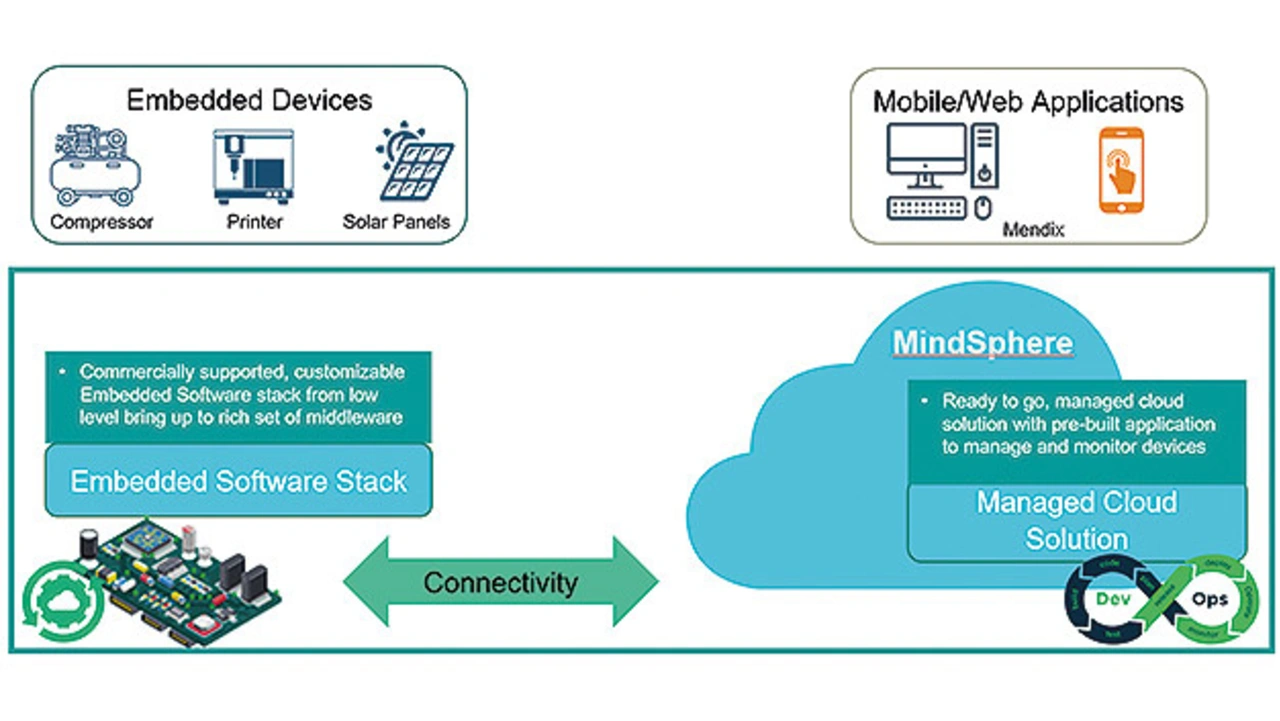

Der beste Ansatz für die Einführung eines IoT besteht darin, eine Technikplattform zu finden, die eine solide Grundlage für verschiedene Ebenen der IoT-Implementierungen bietet. Dies kann als 80/20-Mix betrachtet werden, bei dem 80 % der Implementierung keinen Unterschied zwischen dem jeweiligen Gerät macht, z. B. einem Kessel oder einem Kompressor, und 20 % der IoT-Implementierung auf fachspezifischem Know-how für das jeweilige Gerät, den Kessel oder Kompressor, basiert. Idealerweise ist die Plattform durchgängig integriert, erprobt und ausreichend flexibel, um eine bereichsspezifische Anpassung zu unterstützen. Außerdem wird sie kontinuierlich von den Experten des Anbieters weiterentwickelt, wenn die Technik voranschreitet.

Siemens Digital Industries Software liefert zum Beispiel eine solche Plattform (Bild 5). Sie bietet einen End-to-End-Stack, der die verschiedenen für eine IoT-Implementierung erforderlichen Ebenen umfasst. Dieser Technik-Stack besteht aus MindSphere von Siemens, einer Cloud-unabhängigen IoT-Plattform mit großem Funktionsumfang und eingebetteter Software von Siemens Embedded, die über 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger eingebetteter Software verfügen. Damit lassen sich IoT-Anwendungen implementieren, z. B. Flottenmanagement, ferngesteuerte Geräteverwaltung, Visualisierung, Dashboards usw.

Literatur:

[1] The Global Risk Report 2020. Weltwirtschaftsforum, Bericht, 15. Auflage, 15. Januar 2020, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf.

[2] Chui, M.; May, B.; Narayanan, S. und Shah, R.: What separates leaders from laggards in the Internet of Things. McKinsey, 7. Januar 2019, www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/what-separates-leaders-from-laggards-in-the-internet-of-things.

[3] Security Vulnerabilities Published In 2020. CVE Details, www.cvedetails.com/vulnerability-list/year-2020/vulnerabilities.html.

[4] MindSphere. Siemens, Website, https://siemens.com/mindsphere.

[5] Embedded Software Products. Siemens, Website, https://siemens.com/embedded.

Der Autor

Mohammad Shafique

ist Solution Architect für Embedded Platforms bei Siemens Digital Industries Software. Er hat mehr als 19 Jahre Erfahrung in der Embedded-Softwareindustrie. Sein Know-how reicht von tief eingebetteter Software (Bootstrategien, Betriebssysteme und Multicore-Applikationen) bis hin zu Embedded Software Stacks und Embedded Device Management in der Cloud (Internet of Things-Stacks/Protokolle, industrielle Verbindungsprotokolle). Shafique hat einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik von der University of Engineering & Technology in Lahore, Pakistan.

muhammad.shafique@siemens.com

- Die »Installation« des IoT

- IoT-Implementierungsansatz