Online-Thermosimulation

Wärme raus, Leistung rein

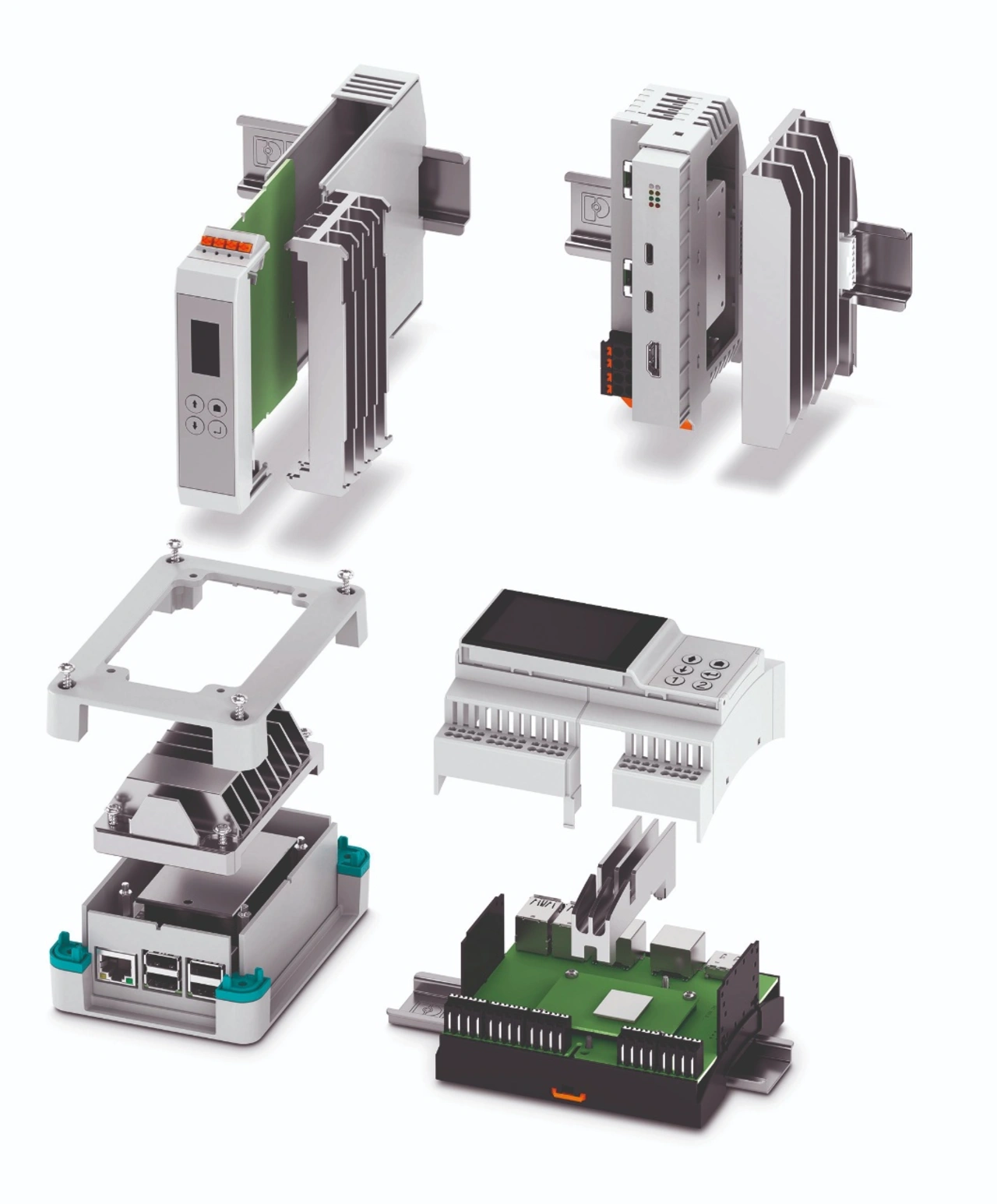

Von der Auswahl der richtigen Gehäusekonfiguration bis zur thermischen Freigabe im Labortest: Phoenix Contact liefert die notwendigen Informationen in Form von Diagrammen, Verlustleistungsdaten und den dazugehörigen thermischen Simulationssupport. Optional: das Design-in der passiven Kühlkörper.

Elektronikleergehäuse müssen weit mehr als nur die Leiterplatte mit der elektronischen Schaltung aufnehmen. Die elektrischen Anschlüsse zur Energieversorgung und Signalführung müssen von außen in das Gehäuse zur Leiterplatte und wieder zurück geführt werden. Das Gehäuse soll möglichst kompakt sein – und zugleich gegen das Eindringen von Schmutz sowie gegen das versehentliche Berühren spannungsführender Teile im Innern schützen.

Zudem können Probleme mit einer zu starken Erwärmung der Bauteile auftreten. Werden auf der Leiterplatte Prozessoren mit hohem Leistungsvermögen oder sogar Leistungshalbleiter mit nicht vermeidbarer Verlustleistungsabgabe eingesetzt, kann sich unzulässig viel Wärme entwickeln und zu Ausfällen von Elektronikapplikationen führen. Phoenix Contact bietet im Bereich des Thermomanagements unterschiedliche Werkzeuge und Produkte an. So kann die thermische Herausforderung des Kunden bewertet und mittels Thermosimulation und einem gezielten Kühlkörper-Design-in gelöst werden.

Die Leiterplatten in Gehäuseapplikationen sind oftmals vollständig mit Bauelementen bestückt. Nahezu immer sind dabei auf beiden Platinenseiten Bauelemente unterschiedlicher Leistungen verbaut. Bei der thermischen Betrachtung ist nicht nur der Blick auf die Einzelkomponenten und ihre maximale Erwärmung entscheidend. Vielmehr geht es um das gesamte thermische Verhalten der Platine und des Geräts. Die warmen Bauelemente und Hotspots auf unterschiedlichen Seiten der Platine beeinflussen sich gegenseitig. So erwärmt ein warmes Bauelement auch andere Bauelemente. Zugleich können sperrige Komponenten ohne Erwärmung einen Strömungswiderstand darstellen. Eine detaillierte thermische Simulation hilft dabei, die Gesamtantwort des erwärmten Geräts herauszufinden.

Hitzequellen lokalisieren und vermeiden

Eine thermische Betrachtung der Applikation ist bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess sehr hilfreich. So können erste Entwürfe des späteren Platinen-Layouts einen Aufschluss über das spätere thermische Verhalten des kompletten Geräts geben. Mittels Thermosimulation lassen sich verschiedene Platinen-Layouts in Elektronikgehäusen miteinander thermisch vergleichen. Durch einfaches Umpositionieren und Drehen von Bauelementen sowie durch das Einfügen optionaler Lüftungsschlitze zur Verbesserung der Konvektion können Hitzequellen frühzeitig lokalisiert und vermieden werden. Anhand des farblichen Verlaufs der Temperatur lassen sich verschiedene Platinen-Layouts miteinander vergleichen und bewerten. Das Ergebnis dieser frühzeitigen Betrachtung ist für den Kunden eine Reduzierung der entstehenden Wärme nach einfacher Simulation. Er spart so viel Zeit und somit auch Kosten, da er bereits früh im Prozess sein späteres Layout und die Einbindung in das Gehäuse thermisch prüft.

Gehäusevorauswahl mittels Verlustleistungsdiagramms

Bei der Auswahl der richtigen Gehäusekonfiguration braucht der Kunde eine Aussage über die theoretisch maximal abführbare Wärmemenge aus einem Elektronikgehäuse. In aufwendigen Simulationsstudien und Laborversuchen wurden für das Gehäuseportfolio von Phoenix Contact die entsprechenden Diagramme erzeugt. Der PCB-Designer bekommt somit schnell eine Antwort darauf, ob die gewünschte Applikation mit den dafür gegebenen Verlustleistungen der Bauelemente auf der Platine in dem angebotenen Gehäusesystem thermisch funktionieren kann. Diese Vorabschätzung kann frühzeitig einen Aufschluss darüber geben, ob zum Beispiel ein breiteres Gehäuse, optionale Lüftungsschlitze oder ein zusätzlicher Kühlkörper für den späteren Betrieb notwendig sind.

Online-Thermosimulation

Mit der Online-Thermosimulation hat der Bediener die Möglichkeit, sein konfiguriertes Elektronikgehäuse im Nachgang thermisch zu simulieren. Dieser Service ist bereits für einige Gehäuseserien verfügbar und wird in den nächsten Ausbaustufen weitere Gehäusefamilien mit Kühlkörpern umfassen. Der Ablauf einer Online-Thermosimulation ist intuitiv. Der Bediener konfiguriert sein Gehäuse inklusive der benötigten Anschlusstechnik im Online-Gehäusekonfigurator. Anschließend erhält er eine Stückliste, 3D-Daten und die PCB-Outline der Konfiguration.

Nun folgt der Übergang in die Online-Simulationsoberfläche. Dort definiert der Kunde zusätzlich die thermischen Randbedingungen seines Geräts. Dazu zählen die Einbausituation und die Umgebungstemperatur. Außerdem hat der PCB-Designer die Möglichkeit, die Wärmeleitfähigkeit seiner Leiterplatte zu variieren. So wird der spätere Wärmespreizeffekt der Leiterplatte nachgebildet. Im nächsten Schritt kann der Kunde bis zu drei Hotspots auf der Leiterplatte platzieren, ihnen eine Geometrie zuweisen und eine zu erwartende Verlustleistung mitgeben. Nach spätestens drei Werktagen erhält der Kunde das Simulationsergebnis und damit den individuell definierten Lastfall seiner Applikation.

Dieser kostenlose Service kann ein wichtiger Indikator für die frühzeitige Erkennung von thermischen Herausforderungen in der Applikation sein. Die Online-Thermosimulation kann sehr gut als Vorstufe zu einer Kundensimulation des detaillierten Platinen-Layouts genutzt werden.

Zur Simulationsdienstleistung gehört die thermische Betrachtung und Optimierung eines Phoenix Contact Elektronikgehäuses inklusive Anschlusstechnik und der kundenindividuellen Platine. Gerade dann, wenn die Online-Simulation bereits in Anspruch genommen wurde und die groben thermischen Parameter geklärt sind, bietet sich eine detaillierte thermische Betrachtung des Geräts an. Der Kunde liefert als Eingangsparameter sein konfiguriertes Elektronikgehäuse von Phoenix Contact inklusive der Anschlusstechnik sowie der Umgebungsbedingungen und der technischen Daten der Platine und der Hotspots. Dabei werden alle Layoutdaten der Platine in Form von ODB++-Daten oder anderen Formaten für die Simulation berücksichtigt, um eine möglichst exakte Aussage über das spätere thermische Verhalten der Gesamtapplikation zu erlangen. Anschließend lassen sich die Ergebnisse für unterschiedliche Lastfälle und Umgebungsbedingungen ermitteln. Dieser kostenpflichtige Service ist für alle Gehäusefamilien von Phoenix Contact verfügbar. Als Ergebnis erhält der Kunde das Simulationsergebnis seiner individuellen Anwendung in einem tiefen Detaillierungsgrad.

Thermisches Kühlkörper-Design-in

Für den Fall, dass im Ergebnis der Simulation die Erwärmung der Applikation unzulässig hoch ist, bietet Phoenix Contact integrierbare passive Kühlkörper für die Gehäusefamilien ICS, ME-IO, BC und UCS an. Diese Kühlkörper können per Simulation thermisch in die Kundenapplikation integriert werden. Das Design-in verläuft im engen Austausch zwischen dem Kunden und den Thermoexperten. Phoenix Contact übernimmt dabei auch die am Kühlkörper notwendige Fräsbearbeitung, um ihn optimal an die Bauelementstruktur der Kundenapplikation anzupassen (siehe Bild).

Für jede Applikation der passende Kühlkörper

Es stehen Kühlkörper mit unterschiedlicher Breite und Länge sowie verschiedenen Lamellenhöhen zur Wahl. Für jede Applikation gelten in der Regel ihre eigenen individuellen Randbedingungen. Somit können Kühlkörper je nach Anforderung optional auch verkürzt oder verlängert, ihr Rippenabstand verändert oder der Emissionsgrad angepasst werden. Das Ziel sollte dabei immer sein, die bestmögliche Entwärmung aus dem Gehäusesystem zu erreichen.