Kühlung in Rechenzentren

Liquid Cooling: Voraussetzungen, Trends und Hürden

Liquid Cooling führt sehr hohe Wärmelasten ab und vereinfacht den Einsatz von Wärmerückgewinnung im Rechenzentrum. Welche grundlegenden Überlegungen vor der Integration von Flüssigkeitskühllösungen sind zu beachten und welche technischen und regulatorischen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle?

Vor der Integration von Flüssigkeitskühlsystemen sind mehrere Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen. Zunächst ist die eigentliche Motivation für die Umstellung auf Flüssigkeitskühlung entscheidend. Neben steigenden Leistungsdichten kann dies die Reduzierung des Platzbedarfs bei gleicher oder erhöhter Kühlleistung sein, aber auch das Nachhaltigkeitsmanagement kann hier eine übergeordnete Rolle spielen. Zunächst ist zu unterscheiden, ob es sich um ein Greenfield-Projekt, also einen Neubau, oder um ein Brownfield-Projekt handelt. Bei einem Retrofit sind die Wahlmöglichkeiten in der Regel stark eingeschränkt. Hier sind zunächst die grundsätzlichen Kompatibilitäten mit der vorhandenen Kälteinfrastruktur und die spezifischen Anforderungen an die IT-Ausstattung zu klären. Darüber hinaus spielen auch bautechnische Gegebenheiten, wie z.B. Traglasten, Bauhöhen und Schwingungsübertragungen eine Rolle.

Voraussetzungen für eine Liquid-Cooling-Infrastruktur

Für eine erfolgreiche Planung sind eine Reihe von Detailinformationen erforderlich. Dazu gehören zunächst die genauen Anforderungen der zu kühlenden IT-Last, wie z.B. die zu erwartende Wärmelast pro Rack. Entscheidend sind auch die Spezifikationen der verwendeten Serverhardware und der zugehörigen Cold Plates, einschließlich der für den Betrieb erforderlichen Kühlmitteltemperaturen und -durchflussmengen. Hinsichtlich des Kühlmediums sind auch Entscheidungen über die zu verwendende Kühlflüssigkeit, also Wasser oder dielektrische Flüssigkeiten, zu treffen. Bei vorhandener Infrastruktur sind natürlich auch die Parameter des Kühlwasserkreislaufs, wie Temperaturfenster und eingesetztes Medium, in die Planung einzubeziehen. Für die Auswahl der Kühleinheiten sind zudem Angaben zur erforderlichen Kühlleistung pro Einheit, zum gewünschten Redundanzgrad bei Pumpen oder Kühleinheiten und zum erforderlichen externen Druckverlust relevant.

Flüssigkeitskühlung versus Luftkühlung

Der Einsatz von Flüssigkeitskühlung kann erhebliche Vorteile bringen, gerade im Hinblick auf die Beherrschung hoher Leistungsdichten von über 50 kW pro Rack. Zudem sind mit Liquid Cooling deutlich höhere Kühlleistungen von bis zu 250 kW realisierbar. Ein weiterer Vorteil ist die grundsätzlich höhere Energieeffizienz des Kühlprozesses selbst, denn die Kühlung mit Flüssigkeiten ist etwa 50- bis 1000-mal effizienter als die Kühlung mit Luft. Ein physikalischer Umstand, der auch zu einem deutlich niedrigeren PUE-Wert beitragen kann. Darüber hinaus ermöglicht die Flüssigkeitskühlung serverseitig einen Betrieb mit höheren Betriebstemperaturen, was potenziell den Einsatz von Wärmerückgewinnung vereinfacht und zu einer effizienteren Nutzung der freien Kühlung beiträgt. Der reduzierte Einsatz von Luftkühlung in Bereichen mit hoher Dichte kann auch zu einer Verringerung des Platzbedarfs im Rechenzentrum führen. In einigen Fällen, etwa bei der Direct-to-Chip-Kühlung, ist die Flüssigkeitskühlung für bestimmte KI-Hochleistungskomponenten wie Nvidia Blackwell 200 sogar obligatorisch.

Hürden bei der Implementierung

Trotz der vielen Vorteile gibt es auch einige Hürden bei der Umsetzung von Flüssigkeitskühlsystemen zu beachten. Eine große Herausforderung ist beispielsweise das Fehlen einheitlicher Marktstandards. Derzeit ist zudem ein Trend zu einer Fahrweise mit niedrigeren Kühlmitteltemperaturen zu beobachten, wie sie häufig von Hardware- und Serverherstellern gefordert werden. Das steht jedoch oft im Widerspruch zu dem Wunsch nach höherer Energieeffizienz und dem effektiven Einsatz von Wärmerückgewinnung. Die Balance zwischen Energieeffizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen, hoher Zuverlässigkeit bei Lastspitzen und den Anforderungen der IT-Hardware selbst ist eine wichtige Überlegung. Auch die Pumpenredundanz und der erforderliche Förderdruck auf der TCS-Seite beeinflussen die Energieeffizienz und die Betriebskosten. Neben rein technischen Überlegungen sollten auch wirtschaftliche Faktoren geprüft werden. Sind anwendungsseitig keine extremen Leistungsdichten von über 100 kW zu erwarten, so gibt es auch günstigere Alternativen zur Direct-on-Chip-Kühlung, wie etwa aktiv gekühlte Wärmetauschertüren. Diese sind für Leistungsdichten bis etwa 30 kW pro Rack geeignet.

Entwicklungen und Trends bei Flüssigkeitskühlung

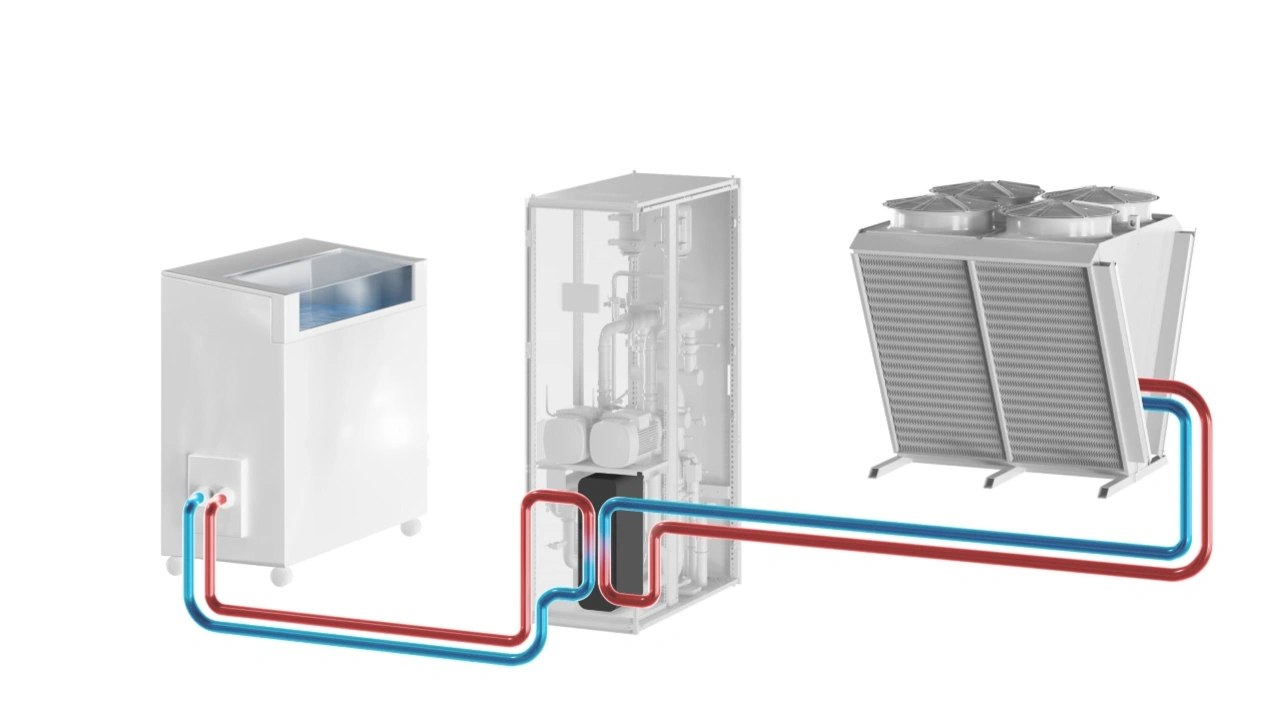

Generell wird innerhalb der RZ-Branche ein gesundes Marktwachstum im Bereich Liquid Cooling erwartet, vorwiegend im Hyperscale-Bereich. Dabei wird ein höherer Marktanteil für Direct Liquid Cooling-Lösungen im Vergleich zu Immersion Cooling prognostiziert. Das Verhältnis liegt etwa bei 80 zu 20. Wir bei Stulz beispielsweise entwickeln derzeit unsere CDU-Produktpalette weiter, hin zu leistungsstärkeren Versionen für den Einsatz im Grayspace mit höheren Förderdrücken. Angesichts steigender Anforderungen an die Nachhaltigkeit gewinnen auch wassergekühlte Kältemaschinen in Kombination mit Liquid Cooling an Relevanz, insbesondere in städtischen Umgebungen mit strengeren Lärmschutzbestimmungen. Die Wärmerückgewinnung aus Liquid Cooling Systemen und deren Nutzung in Wärmenetzen oder anderen Anwendungen wie z.B. in der Pflanzenzucht bleibt ebenso ein wichtiger Trend wie die Weiterentwicklung von allgemeinen Standards und Richtlinien für Liquid Cooling.

Die Rolle von Standards

Derzeit befindet sich der Markt für Flüssigkeitskühlung noch in einer Entwicklungsphase, in der es noch keine umfassenden Marktstandards in Bezug auf Redundanz, Sicherheit und andere Aspekte gibt. Dies hat zur Folge, dass viele Implementierungen derzeit sehr kundenspezifisch sind und eine enge Zusammenarbeit zwischen Rechenzentrumsbetreibern und Technologieanbietern erfordern. Zu dieser Individualisierung tragen auch die unterschiedlichen Kunden- und Geräteanforderungen sowie die spezifischen Cold-Plate-Anforderungen der Serverhersteller selbst bei. Auf der anderen Seite gibt es aber auch klare Trends zu mehr Standardisierung. Darüber hinaus zielt die Entwicklung von Servicekorridor-Versionen der CDUs darauf ab, insgesamt flexiblere Einsatzmöglichkeiten zu schaffen. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass mit zunehmender Marktreife auch eine stärkere Standardisierung in den Bereichen Schnittstellen, Sicherheitsprotokolle und Redundanzkonzepte stattfinden wird. Dies würde die Planung und Implementierung von Liquid-Cooling-Systemen in Zukunft weiter vereinfachen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Implementierungskosten senken. Bis dahin dürfte jedoch eine Kombination aus standardisierten Komponenten und individuellen Anpassungen die gängige Praxis bleiben.

Liquid Cooling ja oder nein? Der Einfluss regulatorischer Rahmenbedingungen

Regulatorische Rahmenbedingungen spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Entscheidung für ein bestimmtes Kühlsystem. Die F-Gase-Verordnung mit ihren klaren Zeitplänen für die Reduktion von Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial kann indirekt auch den Einsatz von Liquid Cooling begünstigen, da bei wasserbasierten oder anderen Flüssigkeitskühlverfahren keine oder weniger F-Gase eingesetzt werden. Direkter wirken jedoch Vorgaben, wie sie beispielsweise im deutschen Energieeffizienzgesetz enthalten sind. Dieses begrenzt die PUE-Werte für neue Rechenzentren ab 2026 auf maximal 1,2. Um diese Werte zu erreichen, insbesondere in Verbindung mit steigenden Leistungsdichten, wird Liquid Cooling immer relevanter, da es eine effizientere Wärmeabfuhr als die herkömmliche Luftkühlung ermöglicht. Zudem fordert der deutsche Gesetzgeber eine Abwärmenutzung von 30 Prozent, was durch die mit Liquid Cooling potenziell erreichbaren höheren Betriebstemperaturen deutlich erleichtert wird. Nicht zuletzt tragen auch ambitionierte unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsziele und internationale Vorgaben wie das Pariser Klimaabkommen dazu bei, dass Betreiber künftig energieeffizientere Kühllösungen auf Basis von Liquid Cooling verstärkt in Betracht ziehen werden.