Würth eiSos

EMV-Filter – für DC/DC-Schaltregler optimiert

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Beeinflussung des Schaltreglers

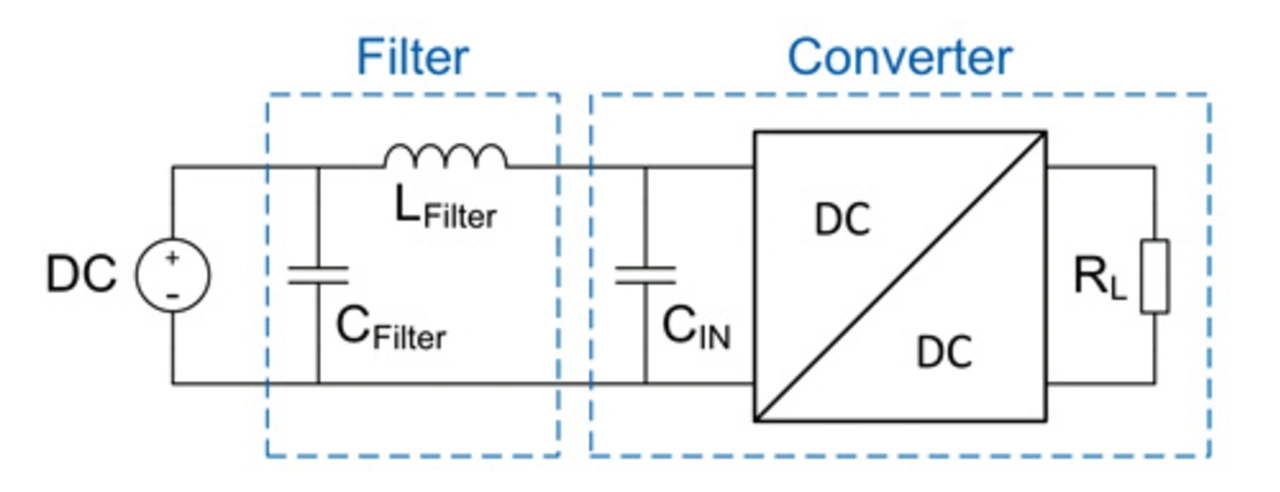

Im Folgenden untersuchen wir ein auf den erwähnten Schaltregler angepasstes Eingangsfilter. Aus einer Spule (WE-PD2, ungeschirmt, L = 1 μH, SRF = 110 MHz, RDC = 49 mΩ) und einem Kondensator (FK-Serie, Elektrolyt, C =10 μF, U = 35 VDC) wird ein Tiefpassfilter kons-truiert. Dazu wird dieses vor den Eingangskondensator des DC/DC-Schaltreglers platziert. Bild 3 zeigt die Anordnung des Filters.

Zunächst sollte eine Filterspule mit hoher Eigenresonanzfrequenz (SRF; englisch: self-resonant frequency) gewählt werden, weil die Spule im oberen Frequenzbereich aufgrund der parasitären Kapazität an Filterwirkung verliert. Um den Kern der Filterspule nicht in die Sättigung zu treiben, sollte der zulässige Sättigungsstrom der Filterspule mindestens 10 Prozent über dem Spitzenwert des Eingangsstromes liegen. Ratsam ist an dieser Stelle ein möglichst geringer RDC, um den Gleichspannungsabfall zu minimieren. Nun wird ein Induktivitätswert gewählt, so dass die Eckfrequenz des Filters ein Zehntel der Schaltreglerfrequenz beträgt, somit weit unter der Durchtrittsfrequenz der Schaltregler-bandbreite liegt und die Grundschwingung sowie deren Oberschwingungen weitgehend dämpft.

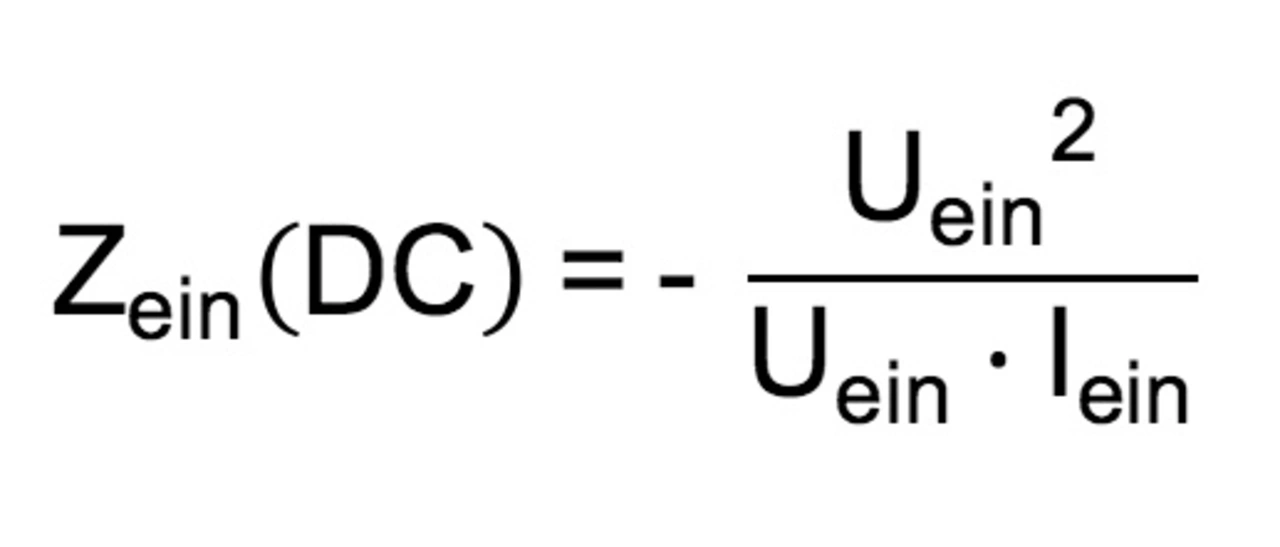

Das Eingangsfilter weist bei seiner Eckfrequenz Resonanzüberhöhung sowie höchste Güte auf, daher ist eine Dämpfung des Filters nötig. Zwischen der Filter-Eckfrequenz und der Durchtrittsfrequenz des Schaltreglers ist ein sicherer Abstand wichtig, um die Stabilität des Regelkreises des Schaltreglers zu gewährleisten. Würden sich diese Frequenzen überlappen, könnte das zur Instabilität des Schaltreglers führen, weil er nicht mehr schnell genug auf eine Änderung der Eingangsspannung reagieren könnte. Verursacht wird dies durch den negativen Eingangswiderstand des Schaltreglers. In der Theorie gilt für den Schaltregler: Pab = Pzu. Das bedeutet, dass bei konstanten Ausgangsbedingungen des Schaltreglers der Eingangsstrom Iein mit zunehmender Eingangsspannung Uein abnimmt. Dieser Effekt ist auf den negativen Eingangswiderstand des Schaltreglers Zein zurückzuführen; approximiert durch den Ausdruck (Formel 3):

Jobangebote+ passend zum Thema

Allerdings ist dies eine Großsignalanalyse. Aufgrund der frequenzabhängigen Bauteile im Schaltregler ist der Eingangswiderstand dynamisch und es bedarf daher einer Kleinsignalanalyse.

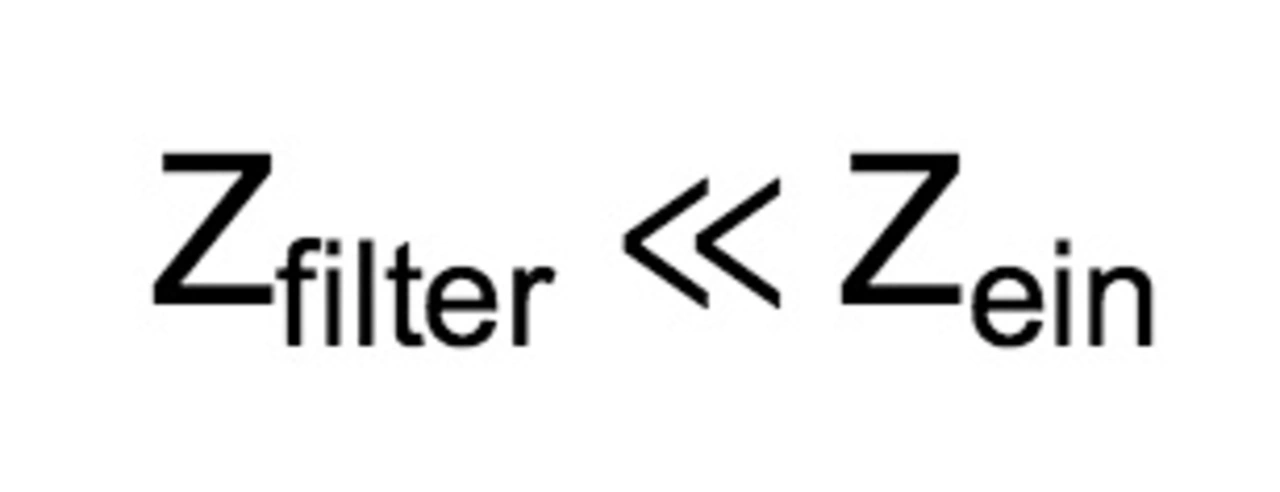

Als Praxistipp empfiehlt es sich, die Impedanz des Eingangsfilters Zfilter sehr viel geringer zu halten als die Eingangsimpedanz des Schaltreglers Zein. Daher sollte gelten (Formel 4):

In der Regel führt die Filterspule nicht zur Abstrahlung von elektromagnetischen Feldern und man kann eine ungeschirmte Variante wie etwa die WE-PD2 wählen. Bei der Wahl der Filterkapazität ist wichtig, dass die maximal zulässige Betriebsspannung des Filterkondensators ca. 25 Prozent über der Versorgungsspannung liegt, weil jeder Kondensator ein Spannungsderating aufweist. Mit zunehmender Spannung sinkt in Abhängigkeit des Dielektrikums der Kapazitätswert und somit die Filterwirkung. Um eine hohe Eigenresonanzfrequenz zu gewährleisten, erweist sich ein geringer ESL-Wert als vorteilhaft. Ausnahmsweise darf an dieser Stelle ein relativ hoher ESR herangezogen werden, weil der ESR die Güte Q des Filters bewusst reduziert und die Resonanzüberhöhung des Tiefpassfilters dämpft. Empfehlenswert ist die Wahl einer verhältnismäßig großen Filterkapazität und einer kleinen Filterspule, weil die Zunahme der Induktivität eine Verringerung der Eigenresonanzfrequenz bewirkt. Ein Elektrolytkondensator als Filterkondensator ist die günstigste Wahl.

Um eine Fehlanpassung der Impedanzen zu vermeiden, ist eine gezielte Anordnung der Filterelemente wichtig. Weil die Eingangsimpedanz des Schaltreglers bedingt durch den Eingangskondensator niedriger ist als die der Versorgung, sollte die Filterspule zwischen

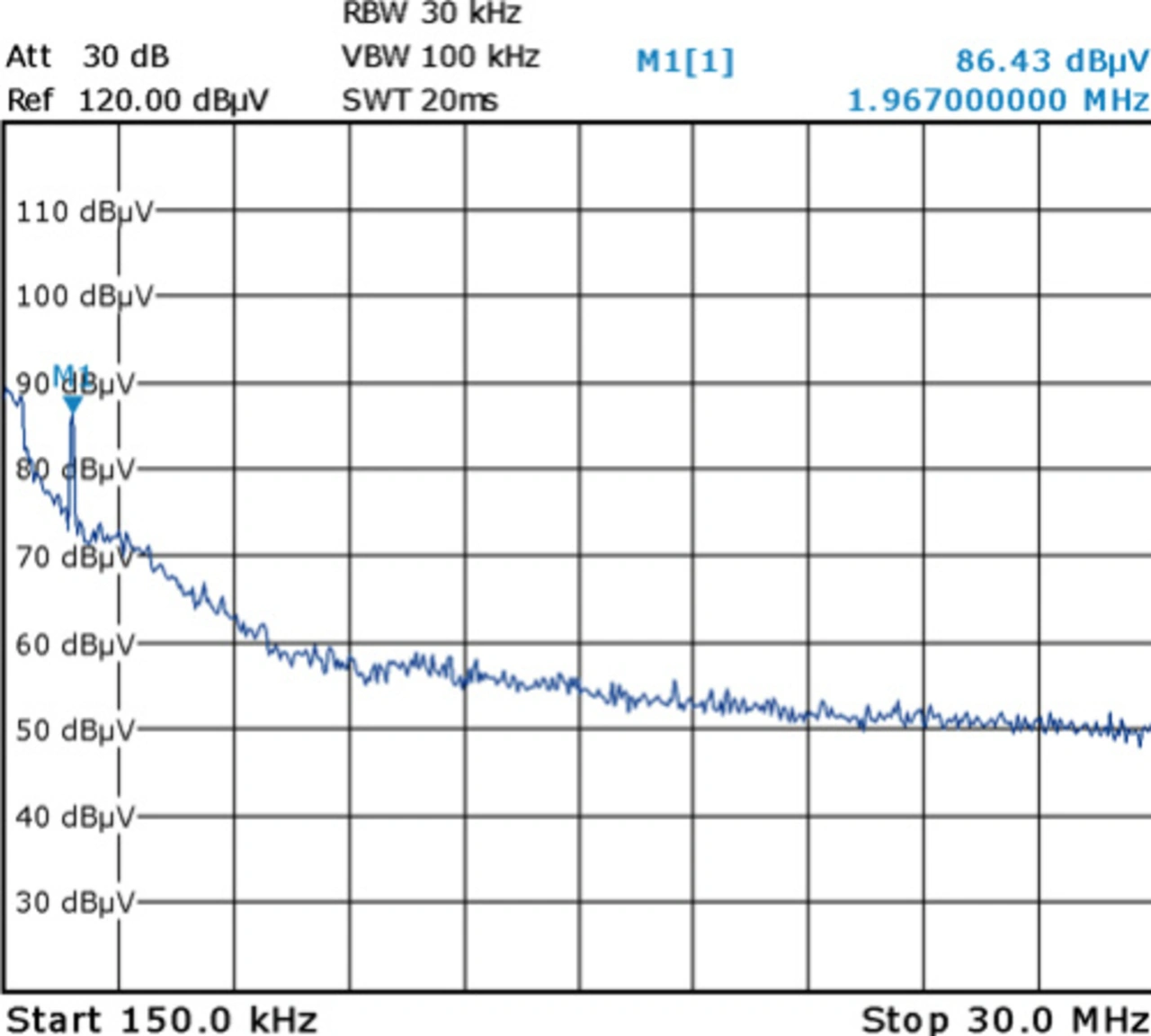

Versorgung und Eingangskondensator des Schaltreglers liegen. Folgend wird der Filterkondensator nach der Spule parallel zur Versorgung beschaltet. Die Filterspule wirkt dem Rippelstrom entgegen, und der Filterkondensator schließt die Störspannung nach Masse kurz. Bild 4 zeigt das neue Ergebnis der Störspannungsmessung mit dem zusätzlichen Eingangsfilter.

Die Filterspule WE-PD2 und der Filterkondensator erzielen bereits mit diesen niedrigen Werten der Induktivität von 1 μH und einer Kapazität von 10 μF ein sehr gutes Ergebnis. Die Grundschwingung wurde in ihrer Amplitude um 30 dB gedämpft, und die Amplituden der höheren Harmonischen verschwinden im Grundrauschen. Um eine größere Dämpfung der Grundschwingung und dem gesamten unteren Frequenzbereich zu erreichen, lässt sich der Induktivitätswert der Filterspule WE-PD2 weiter erhöhen. Eine weitere Anpassung des Filters ermöglicht eine Einfügedämpfung von über 40 dB.

Resultate der Design-Tipps

Ein Eingangsfilter ist unentbehrlich und sollte bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigt werden. An einem DC/DC-Schaltregler lässt sich bereits mit einem LC-Filter die Gegentaktstörung unterdrücken und die Störspannung auf einen akzeptablen Pegel reduzieren. Mit einem gezielten Aufbau des Eingangsfilters und einer bewussten Auswahl der passiven Filterelemente lässt sich die höchst mögliche Einfügedämpfung mit Rücksicht auf die Stabilität des Schaltreglers erreichen.

- EMV-Filter – für DC/DC-Schaltregler optimiert

- Beeinflussung des Schaltreglers