Die bessere Sicherung

Absicherung von 24-V-Lastkreisen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die bessere Sicherung

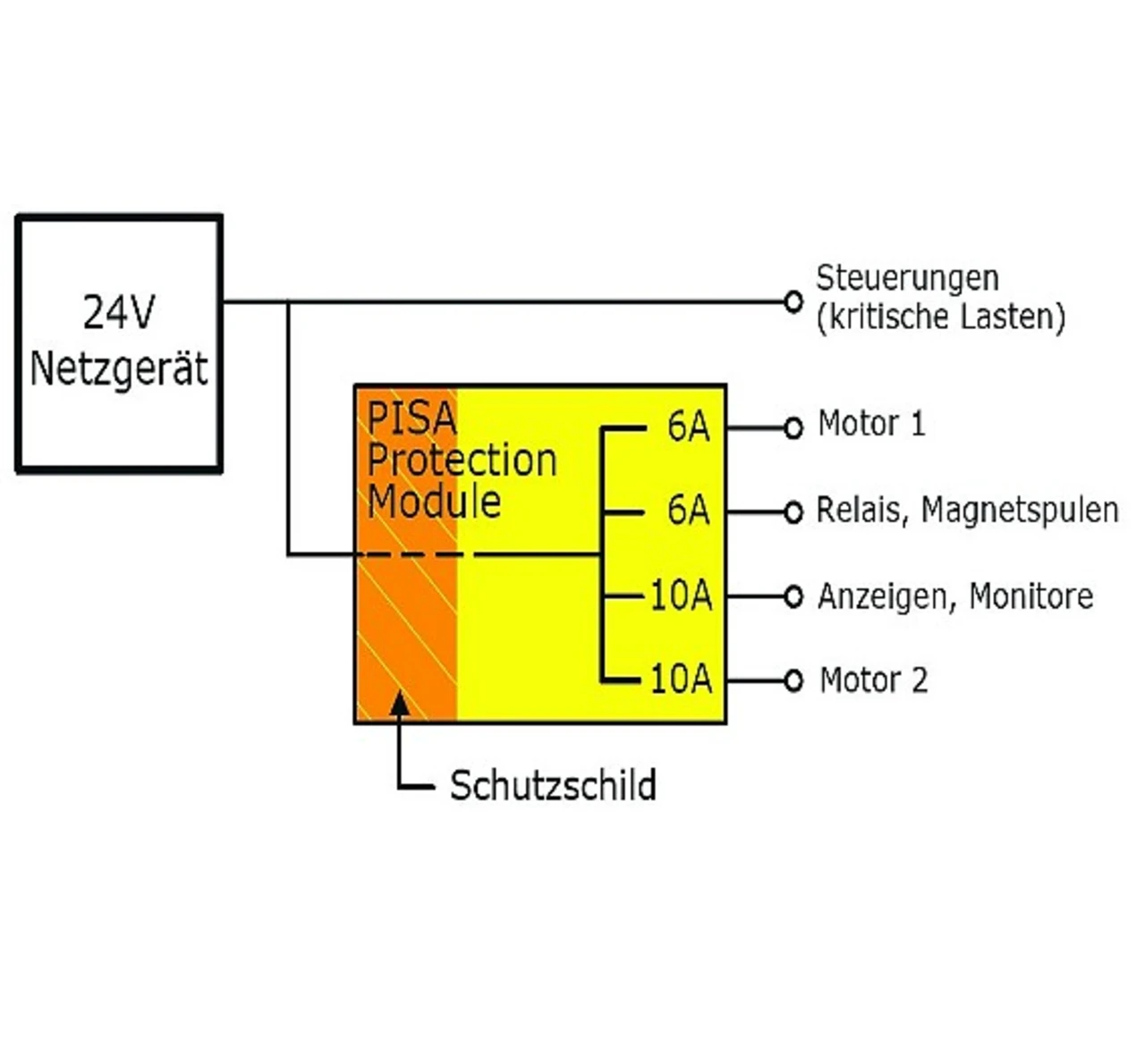

Dies erreicht man, indem Verbraucher, die unempfindlich auf kurze Spannungsunterbrechungen reagieren oder die selbst die Ursache für Fehler auf der 24-V-Versorgung sein können, über eine Schutzbarriere »isoliert« werden (Bild 5).

Diese Schutzbarriere arbeitet wie ein Ventil. Es lässt nur soviel Strom durch, dass die Eingangsspannung (entspricht der Ausgangsspannung der Stromversorgung) nicht unter die 21 V, welche die EN 61161-2 fordert, einbricht.

Dadurch ist eine unterbrechungsfreie Versorgung für kritische Verbraucher sichergestellt, wenn diese an der gleichen Stromversorgung wie das PISA-Modul angeschlossen sind.

Bei Bedarf können diese Verbraucher mit Standard-Leitungsschutzschaltern abgesichert werden. Hier geht es dann ja nicht mehr darum, Spannungseinbrüche zu vermeiden, sondern um einen reinen Leitungs- und Geräteschutz.

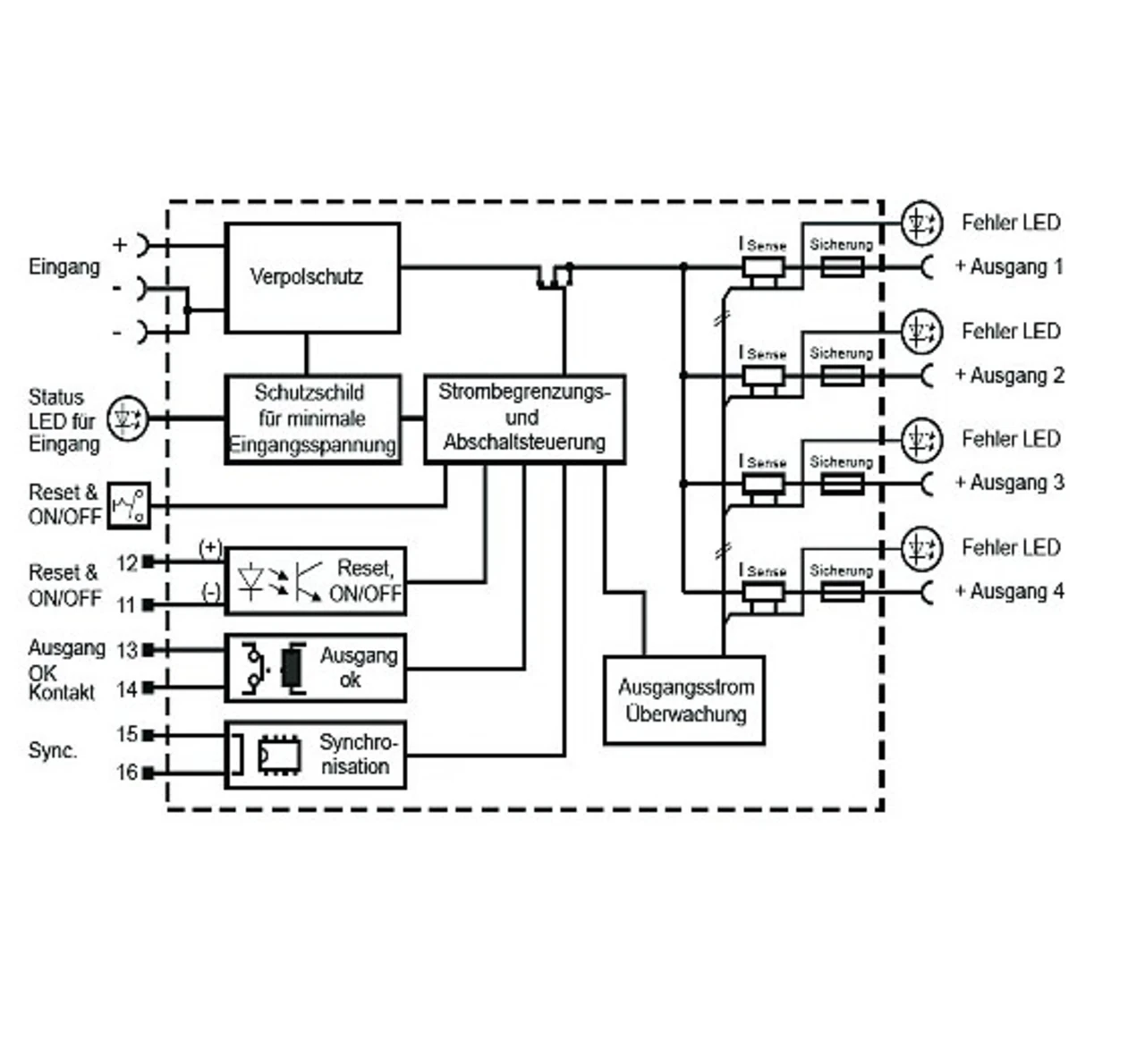

Die Schutzbarriere im PISA-Modul arbeitet nach folgendem Prinzip (Bild 6): Es wurde die bei elektronischen Sicherungen übliche Stromüberwachung durch eine spannungsabhängige, aktive Stromregelung ausgetauscht.

Die daran angeschlossenen Verbraucher können dann gefahrlos den maximal möglichen, verbleibenden Strom nutzen, den die Stromversorgung zur Verfügung stellt. Eine weitere Aufgabe des PISA-Moduls ist die Verteilung des Stroms eines leistungsstarken Netzgerätes auf vier stromüberwachte Ausgänge.

Dadurch lassen sich die nachgeschalteten Verbraucher mit kleineren Drahtquerschnitten verkabeln. Jeder Ausgangskanal besitzt eine elektronische Strommessung. Wird ein zulässiger Kanalstrom oder der zulässige Gesamtstrom von 20 A für das Modul überschritten, begrenzt das Modul alle Ausgangsströme und schaltet alle vier Ausgänge zeitverzögert ab.

Es stehen verschiedene Module für unterschiedliche Ströme zur Verfügung (von 4 x 1 A bis 4 x 10 A sowie gemischte Module mit 2 x 3 A und 2 x 6 A sowie 2 x 6 A und 2 x 10 A). Jeder Ausgang des PISA-Moduls ist intern mit einer fest eingelöteten Schmelzsicherung versehen. Diese entsprechen der UL 248. Einer Absicherung ist damit gemäß UL 508A §31.1.2 (Branch Circuit Protection) Genüge getan.

Der Trick an der Sache ist nun, dass die Elektronik im PISA-Modul immer schneller reagiert und abschaltet als die Schmelz-sicherung ansprechen kann. Für die Zuordnung von Ausgangstrom und Kabelquerschnitt sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. In den meisten Fällen sind dies die VDE 0891, VDE 0100-523 und die IEC/EN 60204-1.

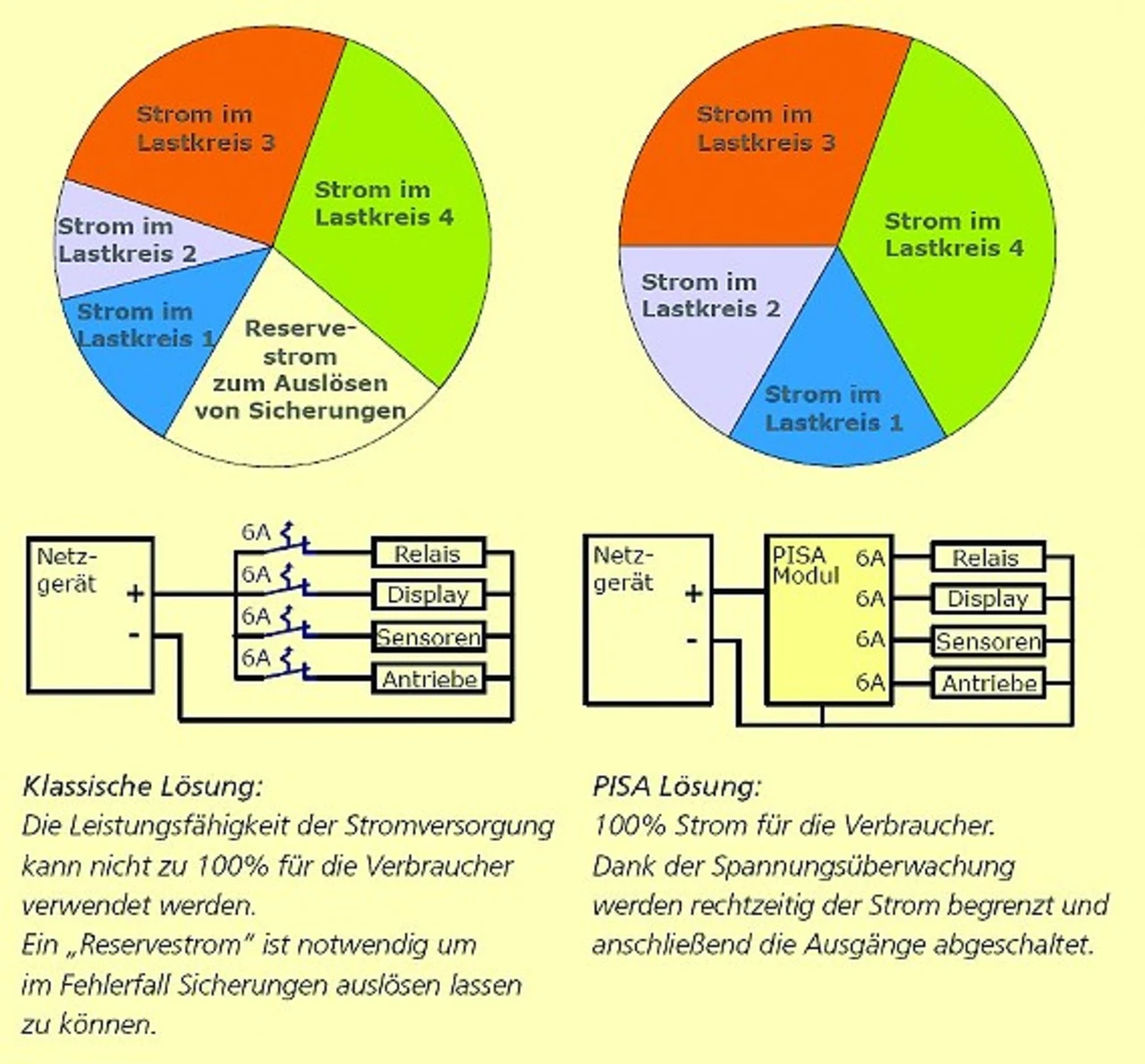

»Reservestrom« unnötig

Nur eine durchdachte Auslegung des Stromversorgungs- und Sicherungskonzeptes garantiert einen zuverlässigen Schutz im Fehlerfall. Bei einzeln abgesicherten Verbraucherstromkreisen neigt man dazu, den gesamten Strombedarf zu unterschätzen und die Stromversorgung zu klein zu wählen. Elektronische Sicherungen sind zwar genau im Auslösestrom spezifiziert, brauchen aber für eine Schnellabschaltung dynamisch üblicherweise das 1,5- bis 1,8-Fache des Nennstroms, um ausreichend unempfindlich zu sein.

Die Stromversorgung muss also für diesen »Reservestrom« überdimensioniert werden, ansonsten ist die Schutzwirkung und Selektivität fraglich (Bild 7).

Liegen beispielsweise zwei Verbrauchergruppen mit jeweils 1 A Nennstrom und zwei Weitere mit jeweils 3,5 A vor, wird man in der Regel zwei elektronische Sicherungen mit 2 A und zwei mit 6 A wählen.

Im Normalfall fließen 9 A. Hat dann eine 3,5-A-Gruppe einen Fehler oder Kurzschluss, braucht die 6-A-Sicherung 9 A zum Auslösen.

Zusätzlich mit den anderen drei Verbrauchergruppen muss die 24-V-Stromversorgung zur Abschaltung der fehlerhaften Gruppe also 14,5 A liefern können. Der erforderliche Reservestrom wird von der Sicherung mit dem höchsten Amperewert bestimmt und ist in diesem Fall 5,5 A.

In der Praxis wird man für dieses Beispiel eine 20 A-Standardstromversorgung wählen müssen, obwohl der Nennstrom nur 9 A beträgt. Dieses überdimensionierte Netzteil kostet mehr und nimmt unnötig Platz im Schaltschrank weg.

Eine weitere Gefahr lauert hier, wenn während der Betriebszeit eine Anlage modifiziert oder erweitert wird. Zu diesem Zeitpunkt denkt man nicht mehr an den erforderlichen Reservestrom und belastet die Stromversorgung bis zum erlaubten Nennstrom.

Im Störfall geht dann die Stromversorgung in Begrenzung, bevor die Sicherung den fehlerhaften Pfad abschalten kann. Beim PISA-Modul ist kein Reservestrom erforderlich, und man kommt mit einer 10-A-Standardstromversorgung aus. Im Ernstfall würde der fehlerhafte 3,5-A-Kreis die Stromversorgung in den Strombegrenzungsmodus bringen und die Spannung leicht einbrechen lassen.

Das PISA-Modul überwacht aber diese Spannung und verhindert, dass sie unter 21 V absinkt, indem es den Ausgangsstrom begrenzt. Die Begrenzung bleibt für 100 ms bestehen, bevor das PISA-Modul die Ausgänge abschaltet, falls die Störung sich in dieser Zeit nicht auflöst. Eine Versorgung von empfindlichen elektronischen Verbrauchern wie Steuerungen ist dann lückenlos gegeben. Mit dieser Eigenschaft ist auch eine Fehldimensionierung, wie im vorangegangenen Beispiel beschrieben, erst gar nicht möglich.

Tabelle: Jede Sicherungstechnik hat ihre eigene Charakteristik

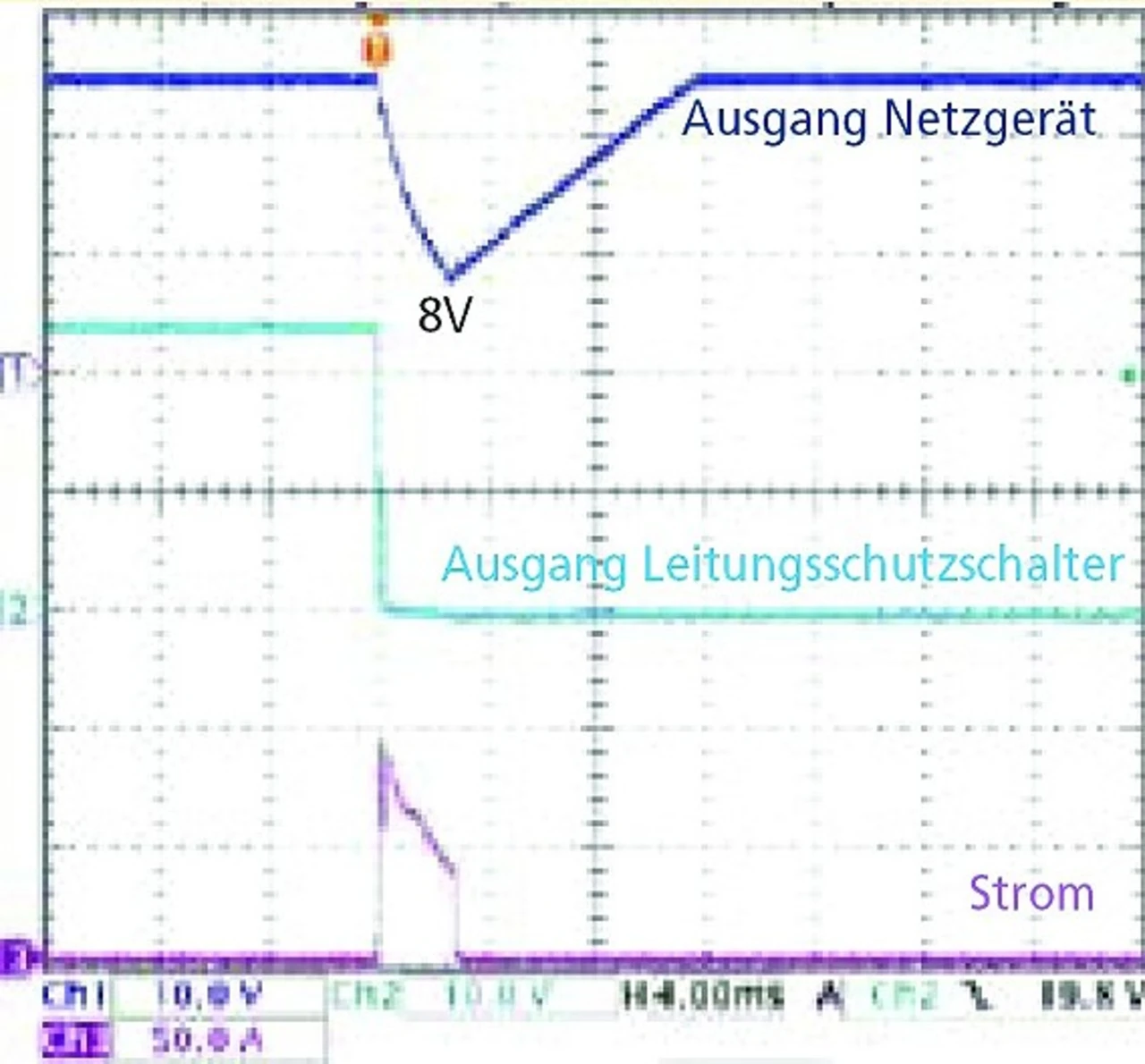

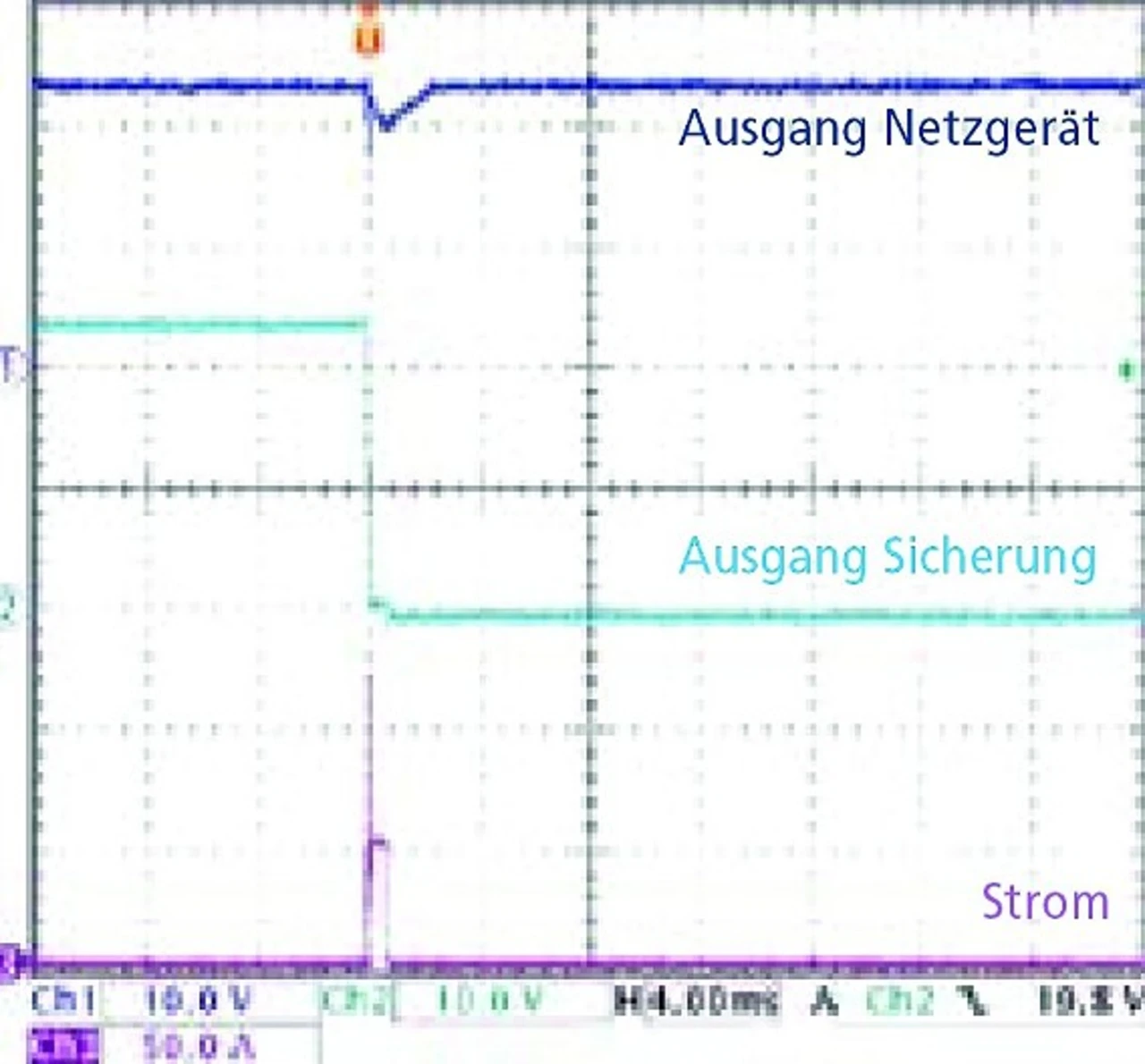

1) 6-A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik: Der Strom steigt auf knapp 100 A an und der LS-Schalter öffnet nach ca. 3 ms.

Danach baut sich die Ausgangsspannung wieder auf.

Dieses Verhalten ist hauptsächlich von der Leitungslänge bestimmt. Ist diese länger, steigt der Leitungswiderstand an und begrenzt den Strom.

Die Abschaltung würde dann deutlich verzögert stattfinden, was einen langen Einbruch der Eingangsspannung bedeutet.

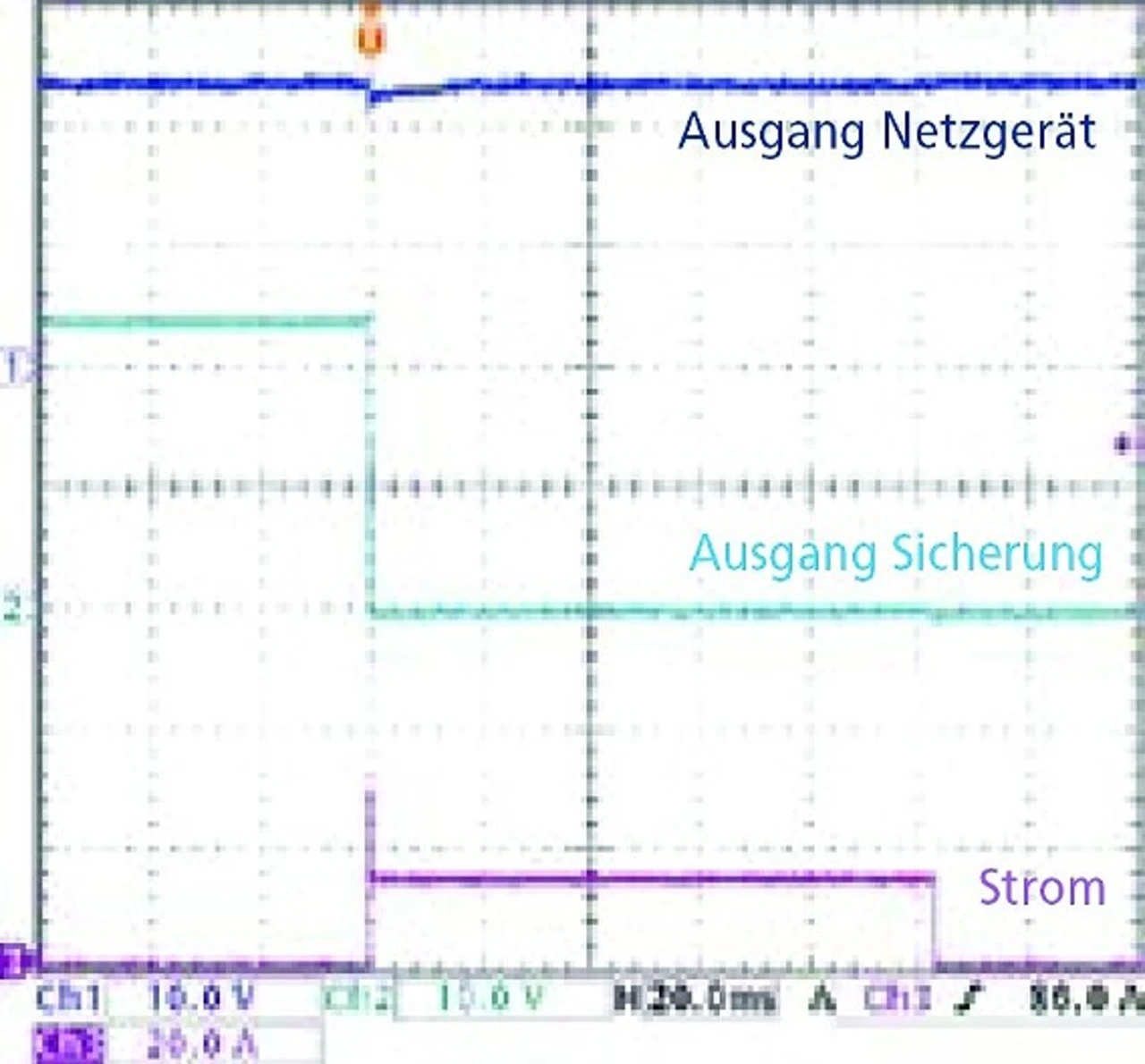

2) Elektronische Sicherung ohne Strombegrenzung: Der Strom fließt mit über 50 A nahezu ungebremst in den Kurzschluss.

Dementsprechend schnell muss die Abschaltung erfolgen, um Einbrüche auf der Eingangsspannung zu vermeiden.

Die schnelle Abschaltung neigt zu Fehlauslösungen bei betriebsbedingten Einschaltstromstößen von Verbrauchern mit mittleren bis größeren Eingangskondensatoren.

3) Elektronische Sicherung mit aktiver Strombegrenzung: Die 6-A-Sicherung ist für dynamische Vorgänge auf etwa den 1,8-fachen Nennwert eingestellt.

In der Praxis misst man 12 A, die das 10-A-Netzgerät auch ohne Spannungseinbruch liefern kann.

Höhere Nennwerte als 6 A sollten aber nicht verwendet werden. Der dynamische Strom steht für 100 ms zur Verfügung.

In dieser Zeit können problemlos auch große Kondensatoren geladen werden.

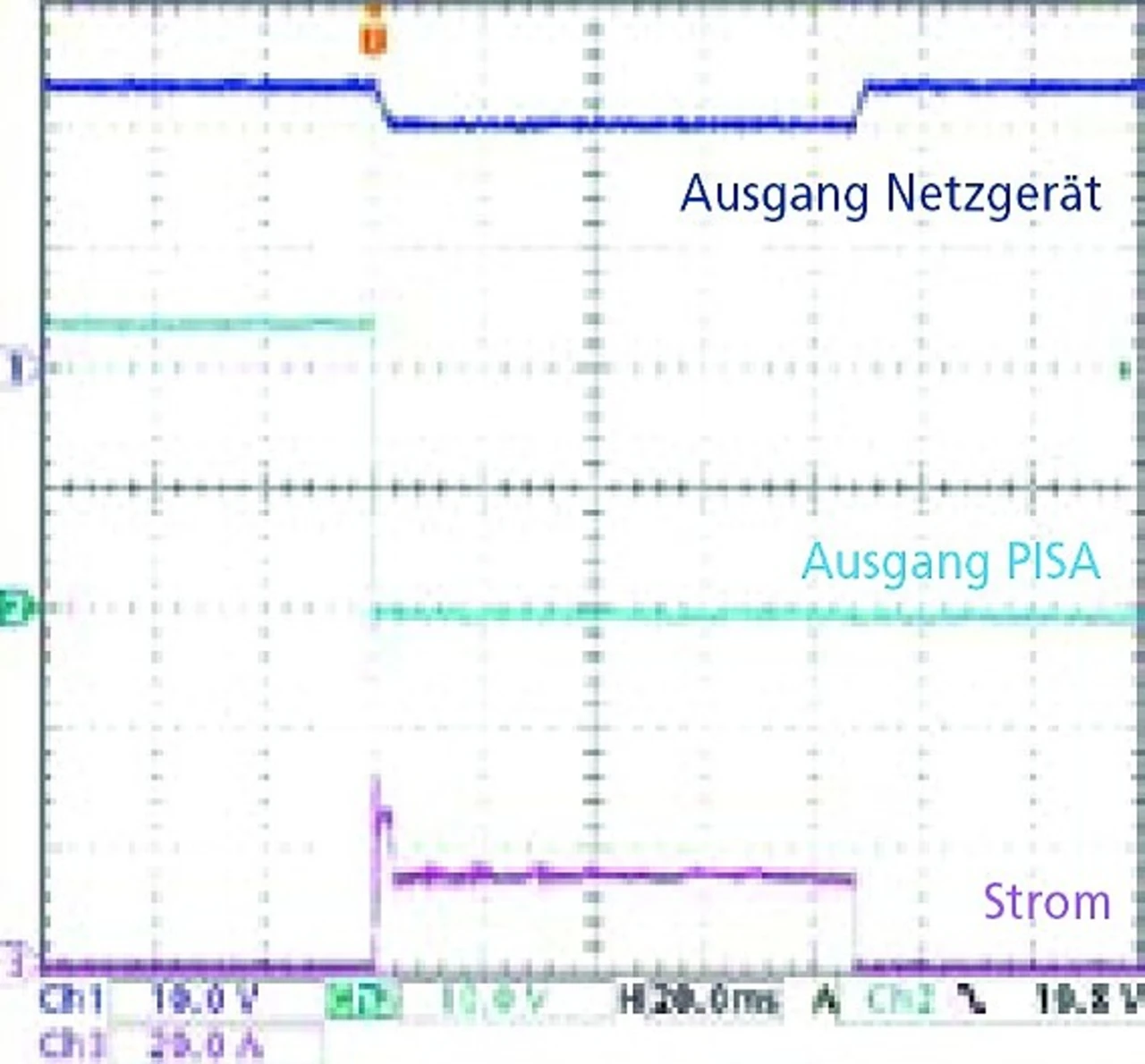

4) »PISA«-Modul: Der Ausgangsstrom wird dynamisch auf typisch 25 A oder auf einen kleineren Stromwert begrenzt, der eine minimale Eingangsspannung von 21 V sicherstellt.

Die erste kurze Spitze mit etwa 25 A ist die Entladung der Ausgangselkos des Netzgerätes.

Anschließend fließen 15 A. Das ist die Stromhöhe, die vom Netzteil geliefert werden kann, ohne unter 21 V einzubrechen.

Dank dieser eingangsspannungsabhängigen Strombegrenzung darf der gesamte Strom des Netzgerätes für Verbraucher verplant werden.

- Absicherung von 24-V-Lastkreisen

- Die bessere Sicherung