Die bessere Sicherung

Absicherung von 24-V-Lastkreisen

Im Gegensatz zu klassischen Leitungsschutzschaltern überwachen und begrenzen elektronische Sicherungen den Strom wesentlich genauer und schneller. Damit ist auch bei langen Leitungen oder bei kleinen Drahtquerschnitten eine Abschaltung im Störfall sicher möglich. Allerdings ist die Auswahl elektronischer Sicherungen nicht so trivial, wie es dem ersten Anschein nach aussieht.

Eine Anforderung zur Erfüllung der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist die kritische Überprüfung der Auswirkung von Störungen an der 24-V-Versorgung. Es darf dabei zu keinen gefährlichen Situationen kommen. Maschinen dürfen nicht unbeabsichtigt loslaufen und müssen sich zu jeder Zeit stillsetzen lassen können. Auch dürfen sonst keine Gefahren davon ausgehen, zum Beispiel Überhitzungen oder Brände.

Störungen an der 24-V-Versorgung können durch Netzausfälle oder Netzschwankungen verursacht werden. In diesen Fällen helfen Puffermodule oder DC-USVs. Viel kritischer sind jedoch lastseitige Ursachen für Spannungseinbrüche an der 24-V-Versorgung.

Verursacht zum Beispiel ein eingequetschtes Versorgungskabel einen Kurzschluss, fließt nahezu der gesamte Strom der Stromversorgung in diesen fehlerhaften Pfad. Eine schnelle Abtrennung dieses Pfades ist erforderlich, um nicht gleich die gesamte Anlage lahmzulegen. Es muss auch nicht immer gleich ein Kurzschluss sein, das Zuschalten eines Verbrauchers mit großer Eingangskapazität verursacht oftmals einen ähnlichen Effekt.

In der Praxis gibt es typischerweise drei Arten von Verbrauchern, die in einer Maschine zusammenspielen müssen: empfindliche elektronische Verbraucher, robuste elektro-mechanische Komponenten und sicherheitsrelevante Stromkreise. Deren gemeinsame Versorgung über eine einzige Stromversorgung ist längst gängige Praxis.

Besonders empfindlich sind die elektronischen Verbraucher, zum Beispiel eine SPS, die bereits bei kürzesten Unterbrechungen der Versorgungsspannung einen Funktionsverlust erleidet oder einen ungewollten Neustart durchführt.

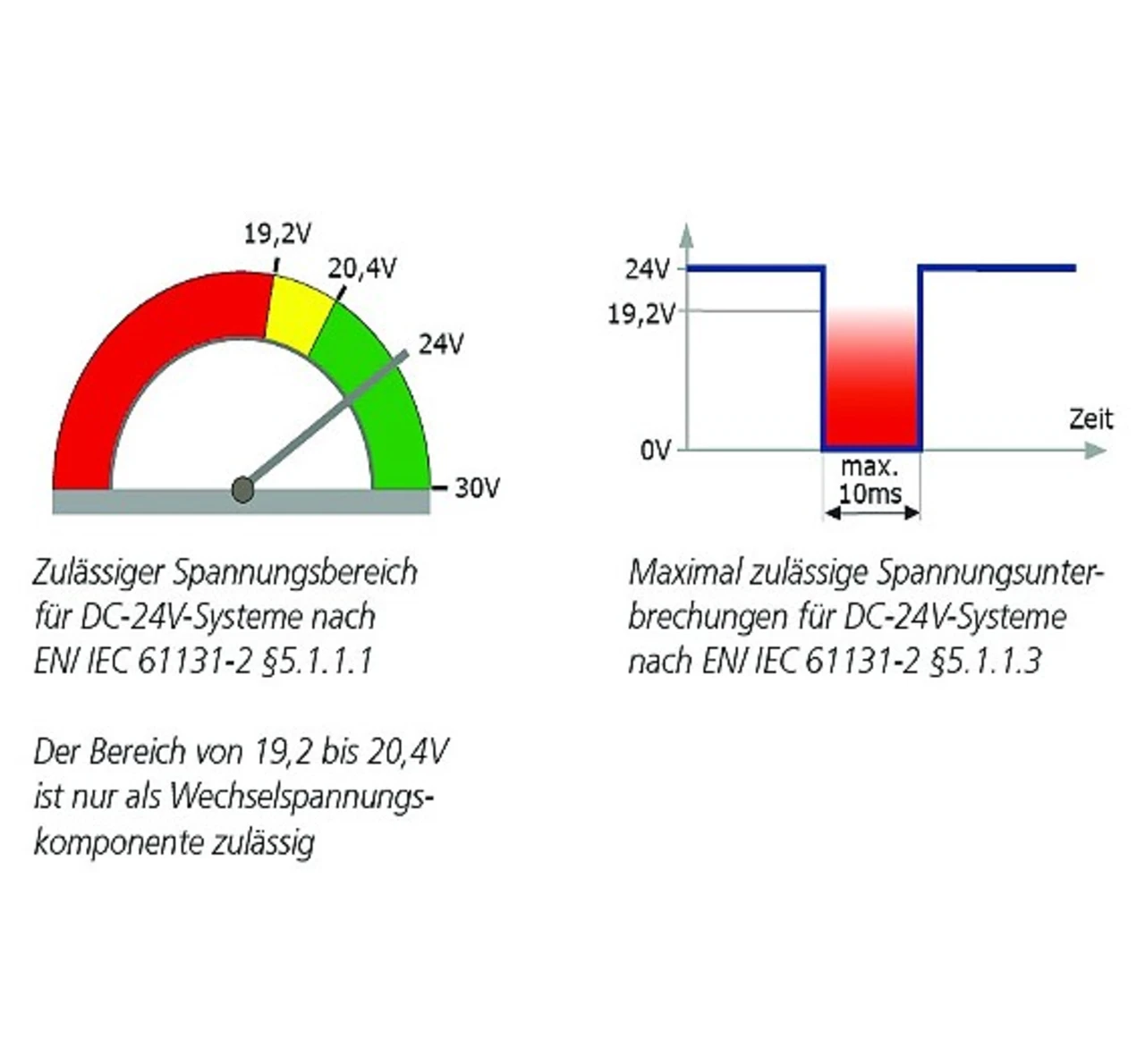

Die zulässigen Grenzwerte für die Überbrückungszeit und den Versorgungsspannungsbereich von Steuerungskomponenten sind in der EN 61131-2 festgelegt (Bild 1).

Zu keiner Zeit darf die Spannung unter 20,4 V sinken (kurzzeitig bis 19,2 V), und die Spannungs-unterbrechung darf nicht länger als 10 ms andauern. Jede Abweichung davon ist als kritisch anzusehen.

Mankos von elektronischen Sicherungen

Ein Kurzschluss an einem Verbraucher stellt eine sehr niederohmige Belastung für die Stromversorgung dar und »saugt« den größten Teil des Stromes bei verzweigten Systemen ab.

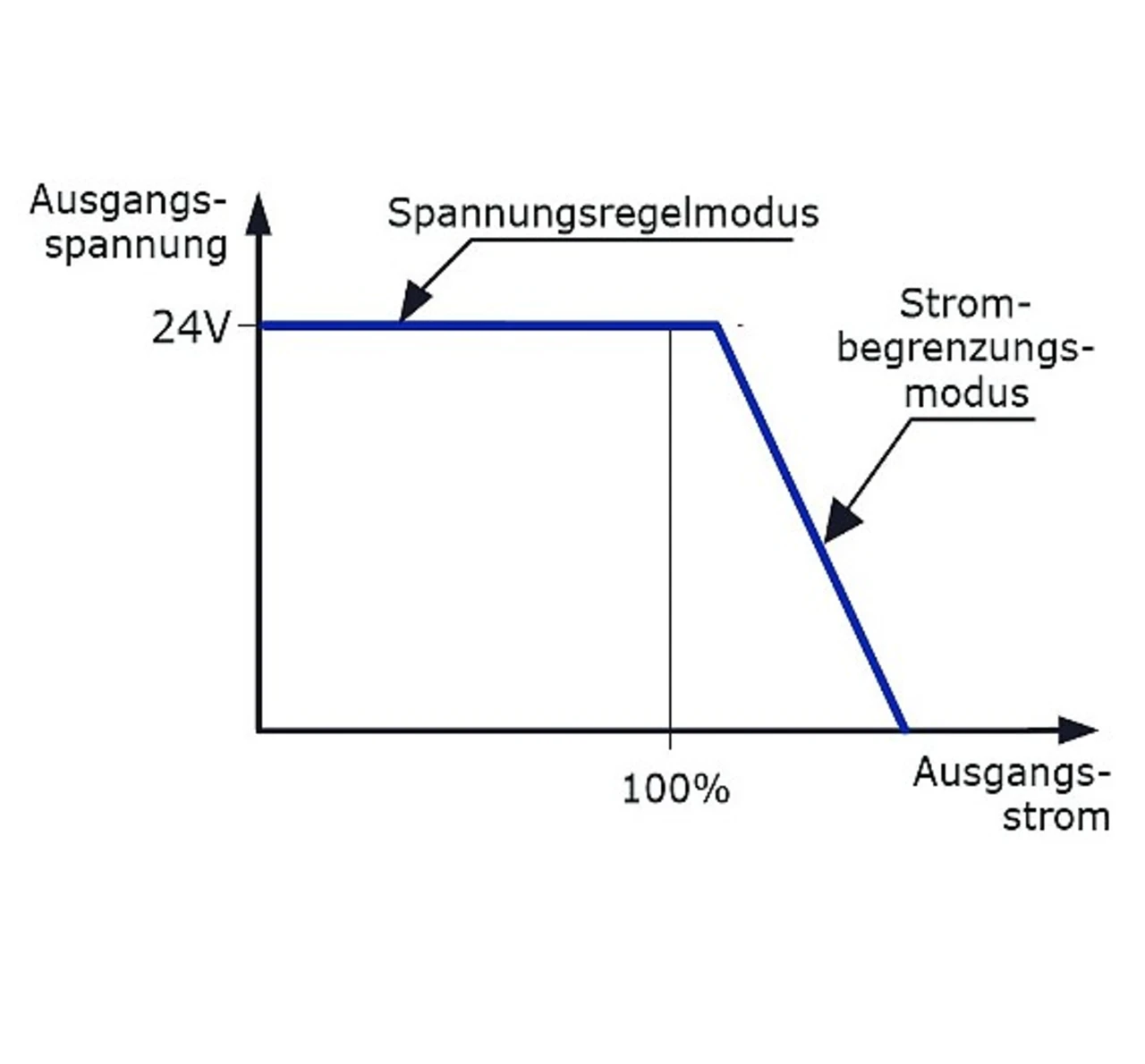

Moderne getaktete Stromversorgungen, die üblicherweise zur Erzeugung der 24-V-Versorgungsspannung verwendet werden, schalten in solchen Fällen vom Spannungsregelmodus in den Strombegrenzungsmodus, um sich selbst zu schützen (Bild 2).

Als Folge sinkt die Ausgangsspannung der Stromversorgung. Liegt der Wert der Strombegrenzung unterhalb der Auslösegrenze des Schutzelementes, wird dieses den Stromkreis nicht abschalten können. Klassische Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherungen sind hier in den meisten Fällen zu ungenau und benötigen außerdem ein Vielfaches des Nennstroms zum schnellen Auslösen.

Elektronische Lösungen sind hier viel besser geeignet. Elektronische Sicherungen messen den Strom mittels eines Strommesswiderstands und verwenden als Schaltelement einen Halbleiter. Die ersten elektronischen Sicherungen kamen bereits vor etwa zehn Jahren auf den Markt. Diese Geräte hatten zwar exakte Stromabschaltwerte, jedoch nicht das gutmütige dynamische Verhalten von Leitungsschutzschaltern.

Nicht selten schalteten sie schon bei betriebsbedingten Einschaltstromstößen ab und führten dadurch zu ungewolltem Maschinenstillstand.

Displays, Motorsteuerungen und andere Verbraucher mit großen Eingangskapazitäten konnten nur eingeschaltet werden, wenn man überdimensionierte Amperewerte wählte. Dieses Manko haben einige Hersteller bei den Geräten der aktuellen Generation abgestellt.

Sie wurden unempfindlicher gegenüber dynamischem Strombedarf ausgelegt und können nun mühelos Kapazitäten von bis zu 20 000 µF zuschalten. Eine gewisse Angst aber bleibt bei allen, die damit bereits einmal ein Problem hatten. Eine Fehlauslösung kann ebenso Schaden anrichten wie ein Nicht-Auslösen bei einer Störung.

Ein genaues Studium der Werte in den Datenblättern und praktische Versuche werden daher dringend empfohlen. Elektronische Sicherungen können entweder mit oder ohne aktive Strombegrenzung ausgestattet sein. Die einfachen Ausführungen beinhalten nur eine Stromüberwachung mit anschließender Abschaltung des Ausgangs.

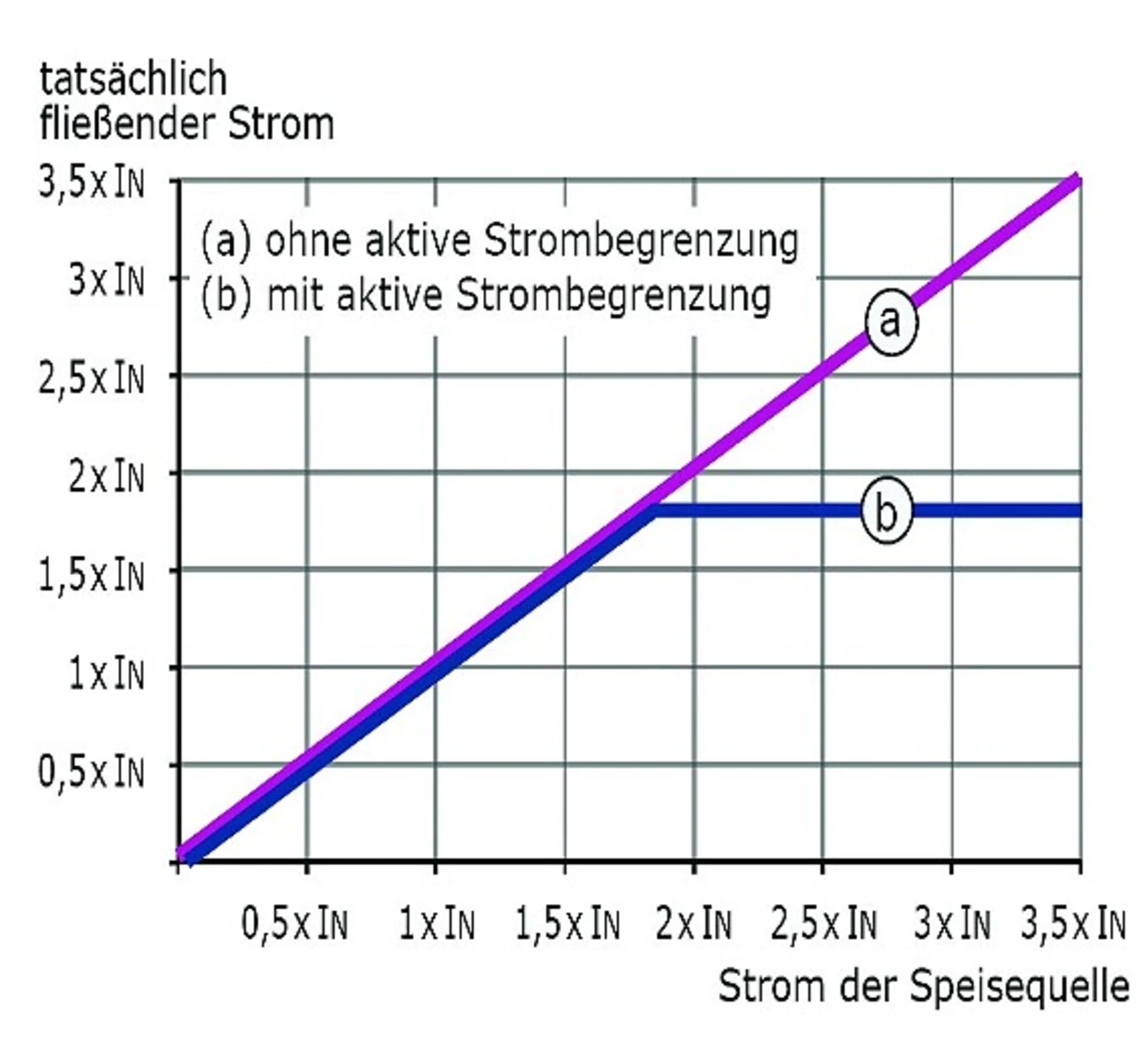

Dadurch lassen sich elektronische Sicherungen kostengünstig aufbauen, ein solches Konzept belastet aber die speisende Stromversorgung deutlich mehr, da der Strom nahezu »ungebremst« in den gestörten Strompfad fließen kann.

Dementsprechend wenig Strom bleibt dann für die restlichen Verbraucher, sodass die Zeit bis zur Abschaltung sehr kurz gewählt werden muss, um keine zu langen Spannungseinbrüche mit anschließenden Kettenreaktionen von Ausfällen auszulösen (Bild 3, Linie a).

Bei dieser Technik sollten also die einzelnen Strompfade nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt zuschalten. Damit werden die Einschaltstromspitzen entzerrt und die speisende Stromversorgung entlastet.

Die aufwändigeren Ausführungen elektronischer Sicherungen beinhalten eine aktive Strombegrenzung, die den maximalen Strom elektronisch auf etwa den 1,5- bis 1,8-fachen Nennwert begrenzt.

Die speisende Stromversorgung wird damit deutlich weniger belastet (Bild 3, Linie b).

Die Zeit bis zur Abschaltung kann länger gewählt werden, was dieses Konzept unempfindlicher gegen kurze Lastspitzen macht und auch das Zuschalten von großen, kapazitiven Lasten erlaubt.

Auslöseverhalten in der Praxis

Tabelle 1 veranschaulicht die unterschiedlichen Charakteristika der verschiedenen Techniken zum Absichern von 24-V-DC-Kreisen.

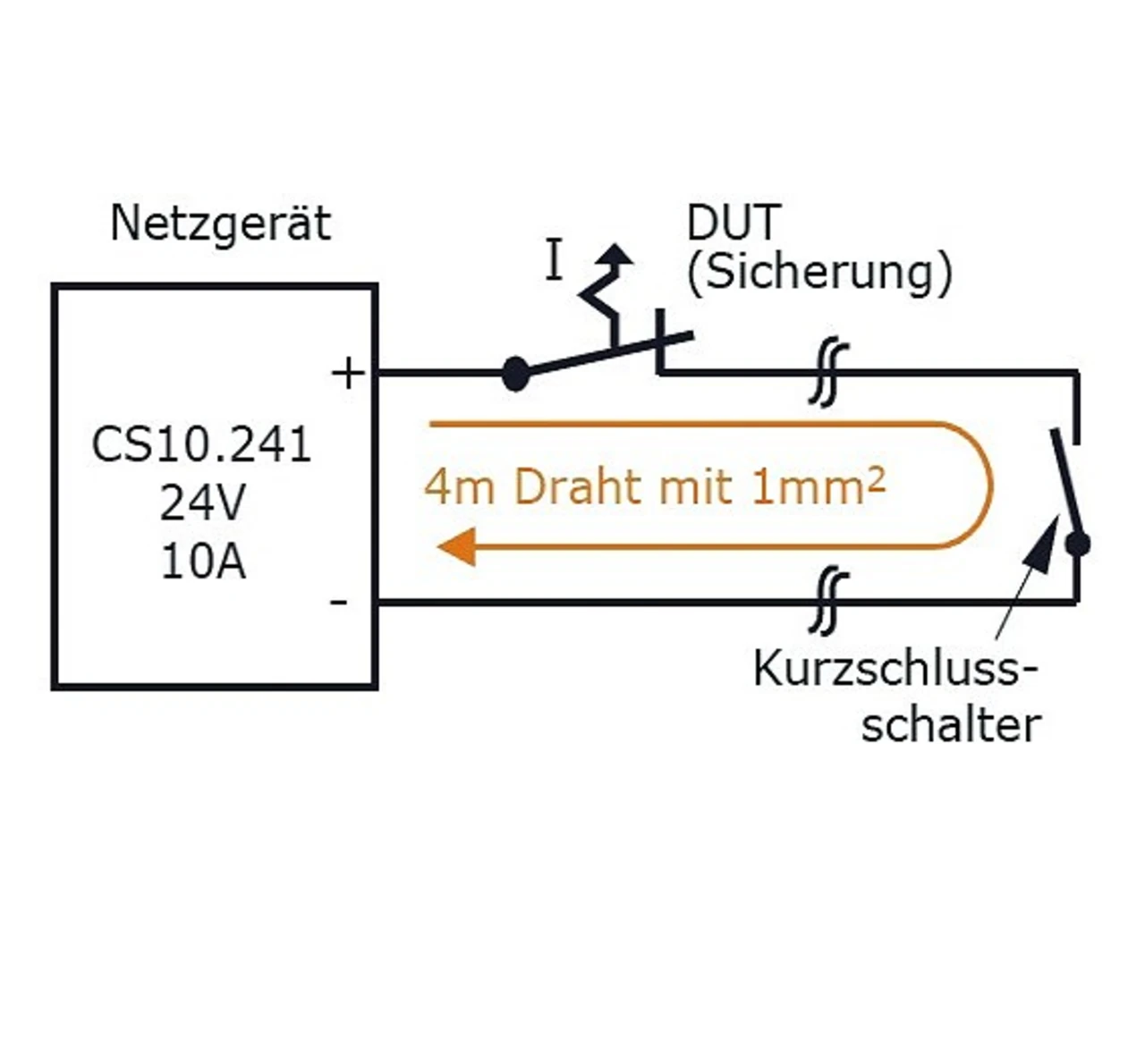

Es wurde das Auslöseverhalten von 6-A-Schutzelementen in Verbindung mit einer 10-A-Stromversorgung bei Kurzschluss untersucht.

Alle Tests wurden mit einem einheitlichen Aufbau gemacht (Bild 4).

Während bei den ersten drei Tests die 10-A-Stromversorgung bereits bei einem 6-A-Schutzelement an ihre Grenzen stößt, kann bei Verwendung des »PISA«-Moduls von Puls (Test 4) ein 10-A-Verbraucher versorgt werden, ohne die Schutzwirkung dabei zu verlieren.

Dieses Modul ist 45 mm breit und lässt sich auf die DIN-Hutschiene aufschnappen.

Der Grundgedanke des PISA-Moduls ist, möglichst direkt und möglichst ohne Gefahr von Dimensionierungsfehlern die Versorgungsspannung für kritische Komponenten wie Steuerungen oder sicherheitsrelevante Stromkreise sicherzustellen.

- Absicherung von 24-V-Lastkreisen

- Die bessere Sicherung