Kraftstoffe auf dem Meer

Schwimmende Plattform erzeugt Treibstoff aus Windkraft

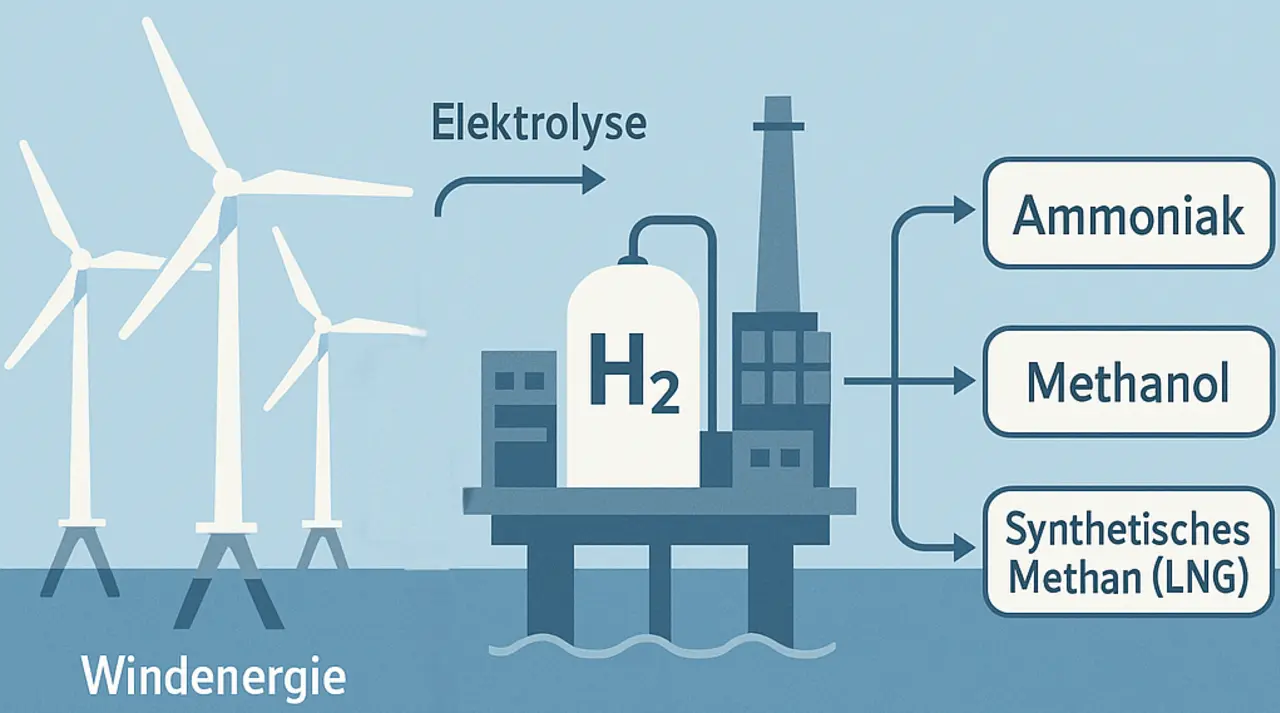

Vor Helgoland erprobt ein Forschungsteam eine schwimmende Plattform, die mit Windkraft synthetische Kraftstoffe wie Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak direkt auf See erzeugen soll.

Ein Forschungsteam testet eine schwimmende Plattform, die Windenergie auf hoher See direkt zur Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe nutzt. Das Projekt gilt als weltweit erste Demonstration dieser Art.

Direkte Nutzung von Offshore-Windenergie

Offshore-Windräder liefern konstant höhere Strommengen als Anlagen an Land. Während landbasierte Windräder etwa 3,5 Megawatt erzeugen, erreichen Offshore-Anlagen rund 5 Megawatt. Um den Strom bisher an Land zu bringen, sind teure und umweltschädliche Seekabel notwendig. Laut Projektkoordinator Roland Dittmeyer kostet ein Kabel pro Gigawatt bei weit entfernten Windparks rund vier Milliarden Euro. Die Energie direkt vor Ort zu nutzen, könne laut dem Forschungsteam deutlich günstiger sein.

Herstellung von E-Fuels auf See

Jobangebote+ passend zum Thema

Ziel ist es, auf der Plattform zunächst Wasserstoff herzustellen, der anschließend zu Treibstoffen wie Ammoniak, Methanol oder synthetischem Methan (LNG) weiterverarbeitet werden kann. Dazu sollen CO₂ und Stickstoff aus Luft und Meerwasser entnommen werden. Auch die direkte Nutzung von Meerwasser zur Wasserstoffproduktion wird erprobt – bislang wird hierfür meist entsalztes Wasser verwendet.

Testbetrieb in Bremerhaven und vor Helgoland

Seit Januar wird die Anlage im Hafen von Bremerhaven getestet, ab August folgt der Betrieb vor Helgoland. Da bisher kein Zugang zu einem Windpark möglich war, kommt der Strom für die Tests derzeit aus Dieselgeneratoren. «Wir wollten eigentlich an einen Windpark ran, aber es gab keinen Windbetreiber, der uns seinen Windpark hätte anzapfen lassen», sagte Philipp Rentschler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Produktion unter Realbedingungen

Geplant ist, täglich ein Barrel (159 Liter) E-Fuel herzustellen. Künftige Anlagen könnten laut Projektteam ein Vielfaches davon liefern. Entscheidend ist zunächst die Alltagstauglichkeit der Plattform unter realen Bedingungen mit wechselnden Wind- und Wellenverhältnissen. «Die Anlagen auf See müssen eins tun: Sie müssen mit dem fluktuierenden Windstrom zurechtkommen, denn der ist nicht stetig da. Wir haben auch mal Windflaute», sagte Projektleiter Matthias Metten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Testphase mit hoher Einsatzbereitschaft

Der Testbetrieb auf See soll je nach Wetterlage sechs bis sieben Wochen dauern. Die Plattform wird rund um die Uhr von einem sechsköpfigen Team betreut, das im Zwölf-Stunden-Schichtbetrieb arbeitet. Alle zwei Wochen ist eine Rückkehr in den Hafen zur Versorgung und Entsorgung geplant.

Perspektive für kommerzielle Nutzung

Die Plattform ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit über 37 Millionen Euro geförderten Projekts «H2 Mare». Die Förderung endet Ende des Jahres. Ob und wie es weitergeht, ist bislang offen. Das Forschungsteam geht davon aus, dass erste kommerzielle Anlagen frühestens in fünf Jahren realisiert werden können. Voraussetzung sei jedoch weitere Unterstützung, da Kosten und Risiken für die Industrie derzeit noch zu hoch seien.