Mehr Sicherheit, geringere Kosten und weniger CO2

Den Energiebedarf der Straßenbeleuchtung um 40 Prozent senken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Umfangreiche Datenanalyse ermöglicht automatisierte Reaktionen

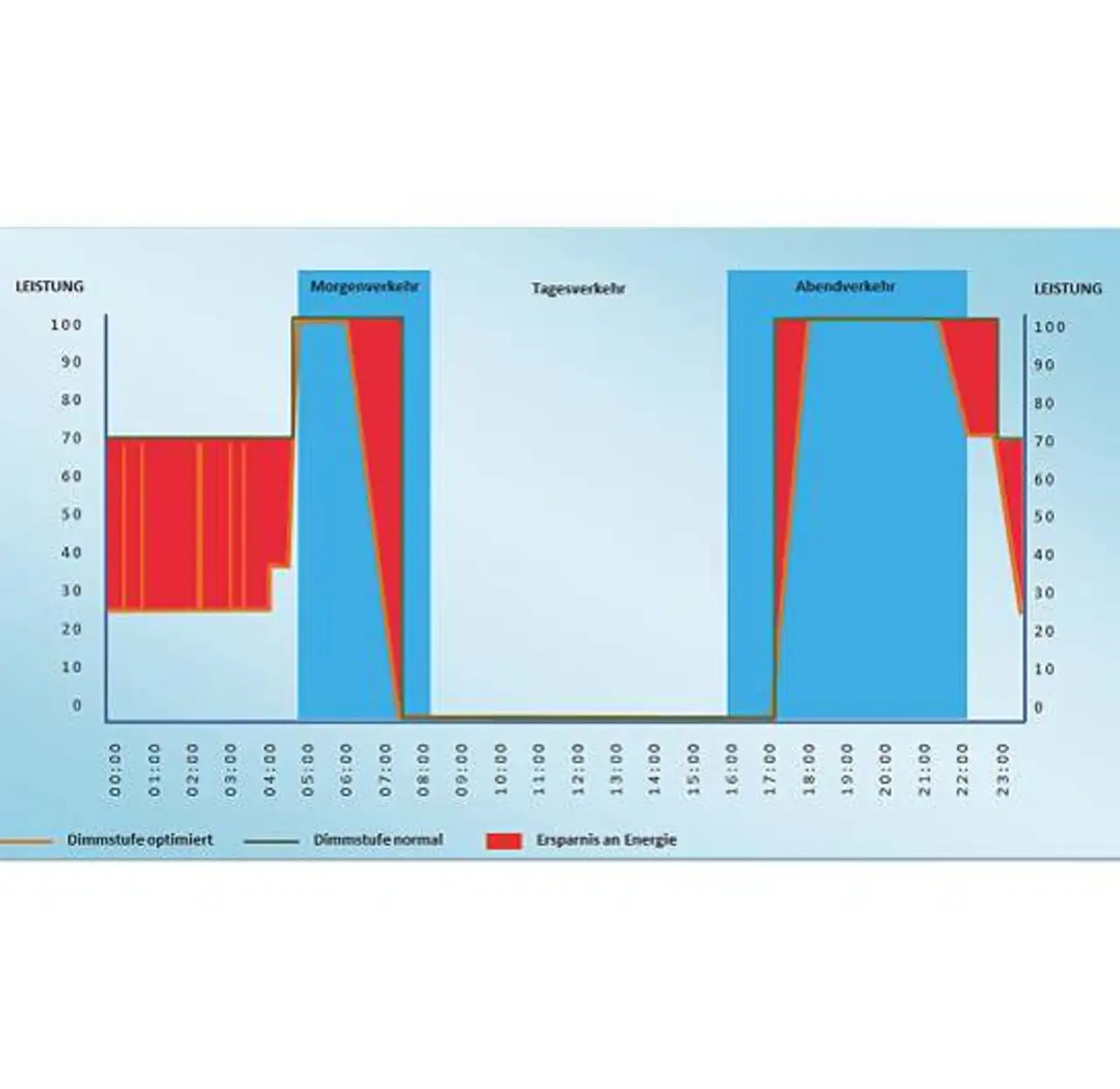

Um jeden Lichtpunkt individuell einstellen zu können, ist ein Analyse-Algorithmus erforderlich, ein genauer Handlungsplan, der gemäß den aktuellen Daten die jeweils passenden Schritte auswählt und sie an eine zentrale Kontrolleinheit weitergibt. »Wenn zum Beispiel eine Leuchte, die an einen Bewegungsmelder gekoppelt ist, ständig wieder hochgefahren wird, soll der Algorithmus das erkennen und die Steuerung veranlassen, die Leuchte dauerhaft einzuschalten, weil das effektiver ist«, so Mühlberger. »Erst wenn der Bewegungssensor vermehrt unregelmäßige Aktivität meldet, wird der Lichtpunkt wieder auf dessen Signale umgestellt.« So ließen sich etwa zwischen 22 und 5 Uhr, wenn kaum Verkehr herrscht, die Laternen auf ein niedriges Niveau dimmen und nur auf höhere Leistungen schalten, wenn ein Passant oder Fahrzeug kommt. Die Sicherheit bliebe gewahrt, ohne unnötig Strom zu verschwenden. Auch ein stufenweises Ein- und Ausblenden in den Abend- und Morgenstunden ist möglich, statt wie bisher direkt umzuschalten und das vorhandene Tageslicht nicht zu nutzen.

Darüber hinaus kann das System aber auch bei Instandhaltung, Fehlererkennung und Dokumentation helfen: Die permanente Erfassung der Betriebsdaten für den Analyse-Algorithmus liefert eine Fülle an Werten, mit denen sich unter anderem der optimale Wartungszyklus ermitteln lässt. Anhand des Wartungsfaktors, der Lebensdauerangaben des Herstellers sowie der gemessenen Verbrauchswerte und Störungen wird dabei berechnet, wann ein Austausch am wirtschaftlichsten wäre, bevor die Lichtausbeute zu stark nachlässt oder gehäufte Ausfälle die Sicherheit gefährden. Selbst ein verschmutzter Bewegungsmelder würde automatisch erkannt, weil an seiner Position wiederholt eine Lücke in der Meldungskette registriert werden würde. Der Algorithmus würde in diesem Fall selbsttätig eine Störungsmeldung abgeben. Daneben sind die erhobenen Daten zum Status jedes Lichtpunkts ein wichtiger Bestandteil der Umsetzungsdokumentation, die für die LED-Förderung verpflichtend ist. Durch die optionale Anbindung an das Datenbank- und Managementsystem luxData, mit dem inzwischen fast 30 Prozent aller deutschen Leuchten verwaltet werden, können hier auch technische Stammdaten oder die Historie des Lichtpunkts mit einfließen.

Zentrale und einheitliche Steuerung erleichtert Leuchtenverwaltung

Eine der großen Hürden bei der Entwicklung einer solchen intelligenten Steuerung ist die Vielfalt der LED-Systeme. Anders als bei Glühbirnen und Leuchtstoffröhren mit ihren genormten Fassungen arbeitet jeder Hersteller von Leuchtdiodenlampen mit eigenen Bauformen und Maßen und einer eigenen, grundlegenden Steuerungssoftware. Kommunen, die verschiedene Leuchtentypen verwenden, etwa für Haupt- und Nebenstraßen, sind dadurch mit unterschiedlichen Benutzeroberflächen und Programmstrukturen konfrontiert. Das Ziel des Entwicklungsprojekts ist es daher auch, alle Steuerungen zentral in einem einheitlichen Menü zusammenzuführen. Selbst die herkömmlichen Dampflampen sollen eingebunden werden, um eine umfassende und unkomplizierte Bedienung zu ermöglichen. sixData hat dazu Gespräche mit führenden Herstellern von Steuerungskomponenten und Leuchtensystemen geführt und auch bereits erste Anlagen und Schnittstellen-Dokumentationen von den Anbietern erhalten, auf denen die Zentralsteuerung aufgebaut werden kann.

Energieverbrauch sinkt von 75.000 auf 29.000 kWh

Wie sich die Umstellung auf die neuartige Steuerungstechnik auswirken könnte, lässt sich exemplarisch an der Ortschaft Kieselbronn darstellen, die vor zwei Jahren 123 ihrer 461 Quecksilberdampflampen durch LED-Leuchten ersetzt hat und damit den Energieverbrauch bereits von 75.000 kWh auf rund 29.000 kWh senken konnte. »Würde man in dieser Gemeinde morgens und abends langsam dimmen, nachts nur zeitweise Volllast fahren und ansonsten - wenn nicht gerade der Bewegungssensor anspricht - auf 30 Prozent Leistung reduzieren, könnten noch mal 14.000 kWh gespart werden«, rechnet Mühlberger vor. An jeder einzelnen LED-Lampe ließe sich mit der intelligenten Steuerung der Stromverbrauch um geschätzte 114 kWh reduzieren, das entspricht 68,6 kg CO2. Aus diesem Grund hat sich auch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt entschieden, das Entwicklungsprojekt mit 115.000 Euro zu fördern.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Den Energiebedarf der Straßenbeleuchtung um 40 Prozent senken

- Umfangreiche Datenanalyse ermöglicht automatisierte Reaktionen