DC/DC-Wandler mit ATX-Ausgängen

Sollen wir uns trennen?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Timing der Ausgangsspannungen und EMV

Die Anforderungen an die ATX-Spannungen sind unter anderem in dem sogenannten »ATX Power Supply Design Guide« festgelegt. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf das Timing während des Startvorgangs, aber auch im Fehlerfall, zu legen. Die in diesem Zusammenhang wichtigsten Zeiten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

| Zeit | Soll | isolierter Wandler | nicht isolierter Wandler Typ 1 | nicht isolierter Wandler Typ2 | Anmerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| T1 | <500 ms | 278,00 ms | 60,00 ms | 41,00 ms | ON/OFF-Zeit |

| T2 | <20 ms | 3,50 ms | 3,50 ms | 3,90 ms | Anstiegszeit der Ausgänge |

| T3 | 100 ms bis 500 ms | 247,00 ms | 390,00 ms | 281,00 ms | Verzögerung des PG-Signals (Power Good) |

| T5 | >16 ms | 2,34 ms | 0,23 ms | 0,30 ms | Hold-up-Zeit* |

| T6 | >1 ms | 1,13 ms | – 0,21 ms | – 0,10 ms | Power-Fail-Warnung (Datensicherung) |

Tabelle 1: Timing der ATX-Spannungen. (* Diese ist für DC/DC-Wandler nicht definiert.)

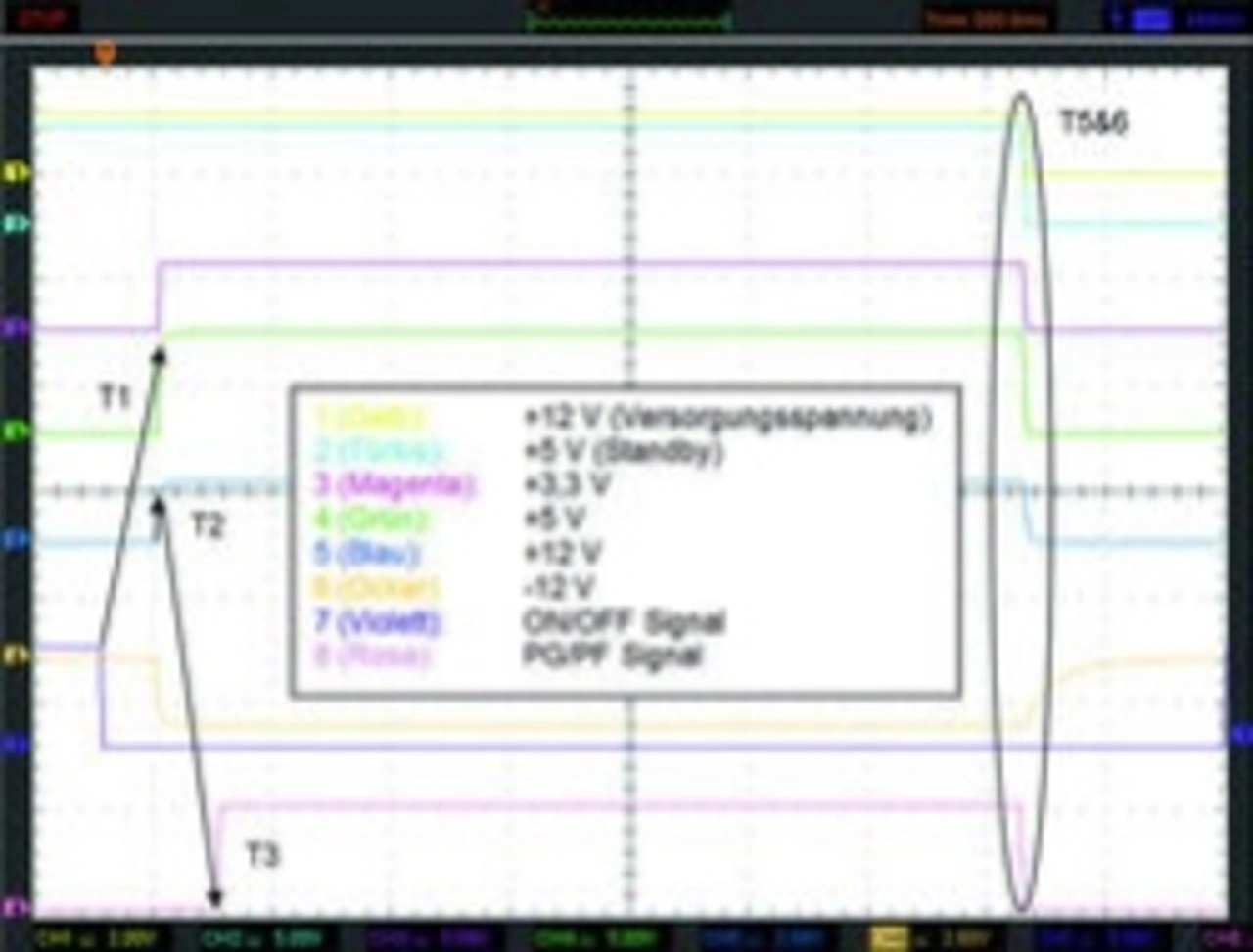

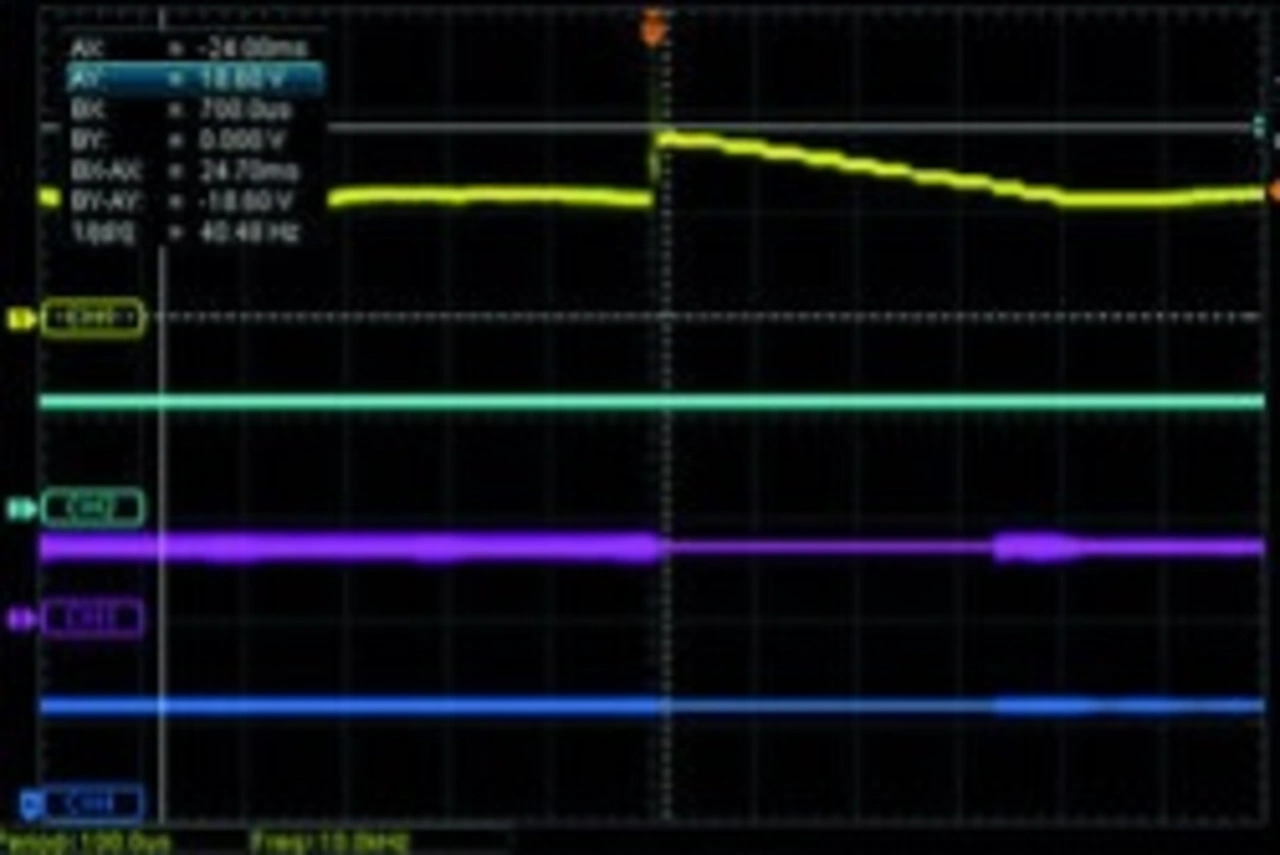

Das Oszillogramm (Bild 3) stellt dar, wie die Spannungen zunächst hochlaufen, danach der normale Betrieb stattfindet und am Ende ein Fehlerfall eintritt (Wegfall der Versorgungsspannung einschließlich der entsprechenden Signale). Die Zeiten T1 bis T3 sind für den Start des Rechners wichtig, während T5 und T6 dazu dienen, die Daten zu sichern, wenn die Spannungsversorgung einbricht. Die Hold-up-Zeit T5, also die Zeitdifferenz zwischen dem Einbruch der Versorgungsspannung und dem Einbruch der Ausgangsspannungen, ist ein Maß für die weitere Betriebsfähigkeit bei Ausfall einer Sinusschwingung (bei 60 Hz). Hierbei ist zu beachten, dass ein DC/DC-Wandler konstruktionsbedingt nicht die für ATX-Netzteile geforderte hohe Hold-up-Zeit T5 aufweisen muss. Dies kann typischerweise entweder durch das vorgeschaltete Netzteil oder durch eine DC-Pufferung beispielsweise mittels eines Elektrolytkondensators ausgeglichen werden.

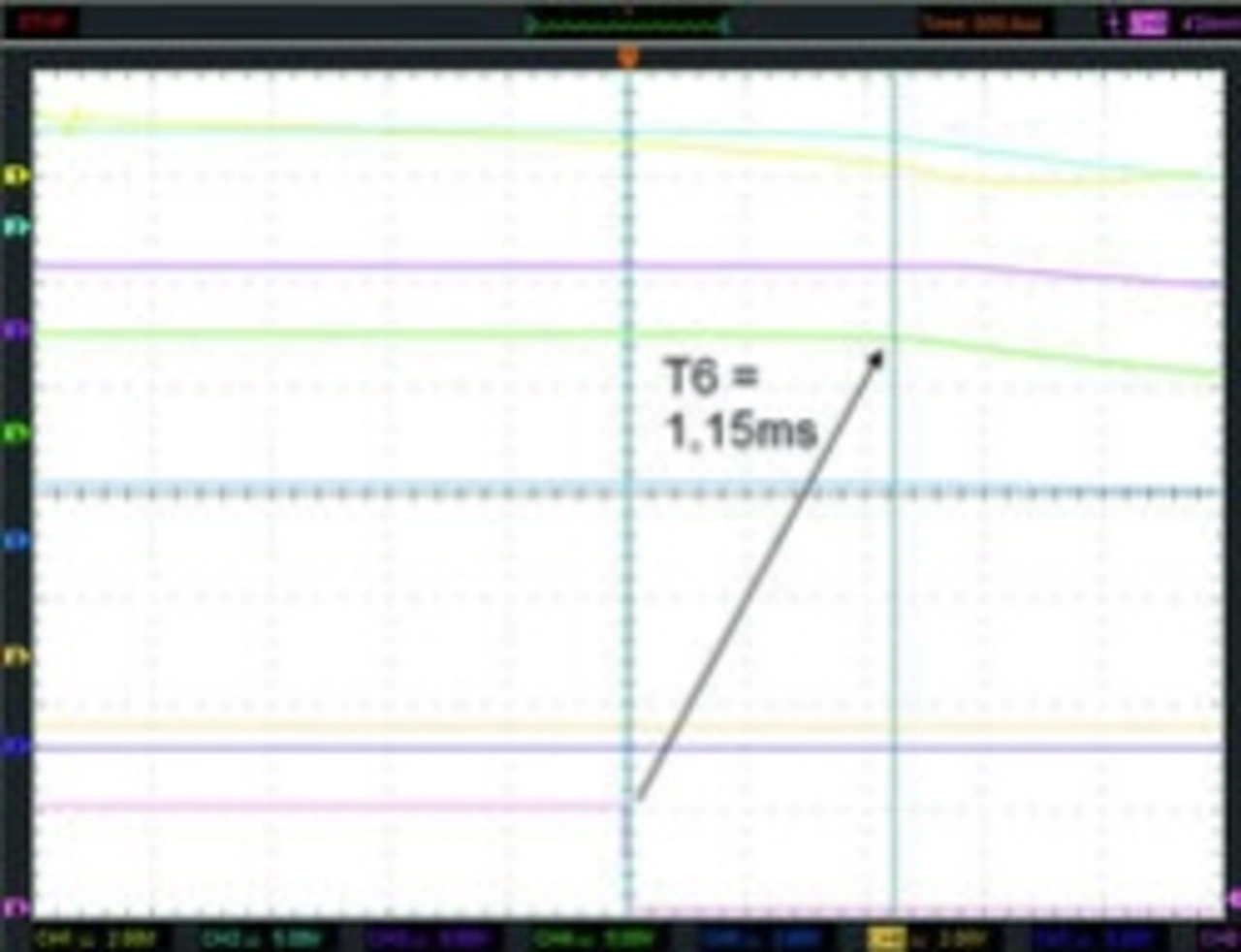

Deutlich wichtiger als die Hold-up-Zeit ist jedoch die Vorwarnzeit T6, ausgelöst bei Ausfall der Eingangsspannung durch das PF-Signal (Power Fail). Diese Information erlaubt dem System, noch relevante Daten über den Betriebszustand zu sichern. Das sogenannte PG/PF-Signal liefert somit zwei wichtige Informationen: Im Zeitbereich T3 und später – also während des Starts und im Betrieb – signalisiert die Stromversorgung dem Rechner die regelgerechte Verfügbarkeit der Ausgangsspannungen. Der Rechner fährt mit der Bearbeitung des Start-up fort. Im Fehlerfall springt dieses Signal auf Low und signalisiert den in Kürze anstehenden Wegfall der Versorgungsspannungen. Bild 4 zeigt den zeitlichen Ablauf des PF-Signals (T6) bei Unterbrechung der Eingangsspannung eines galvanisch isolierten Wandlers.

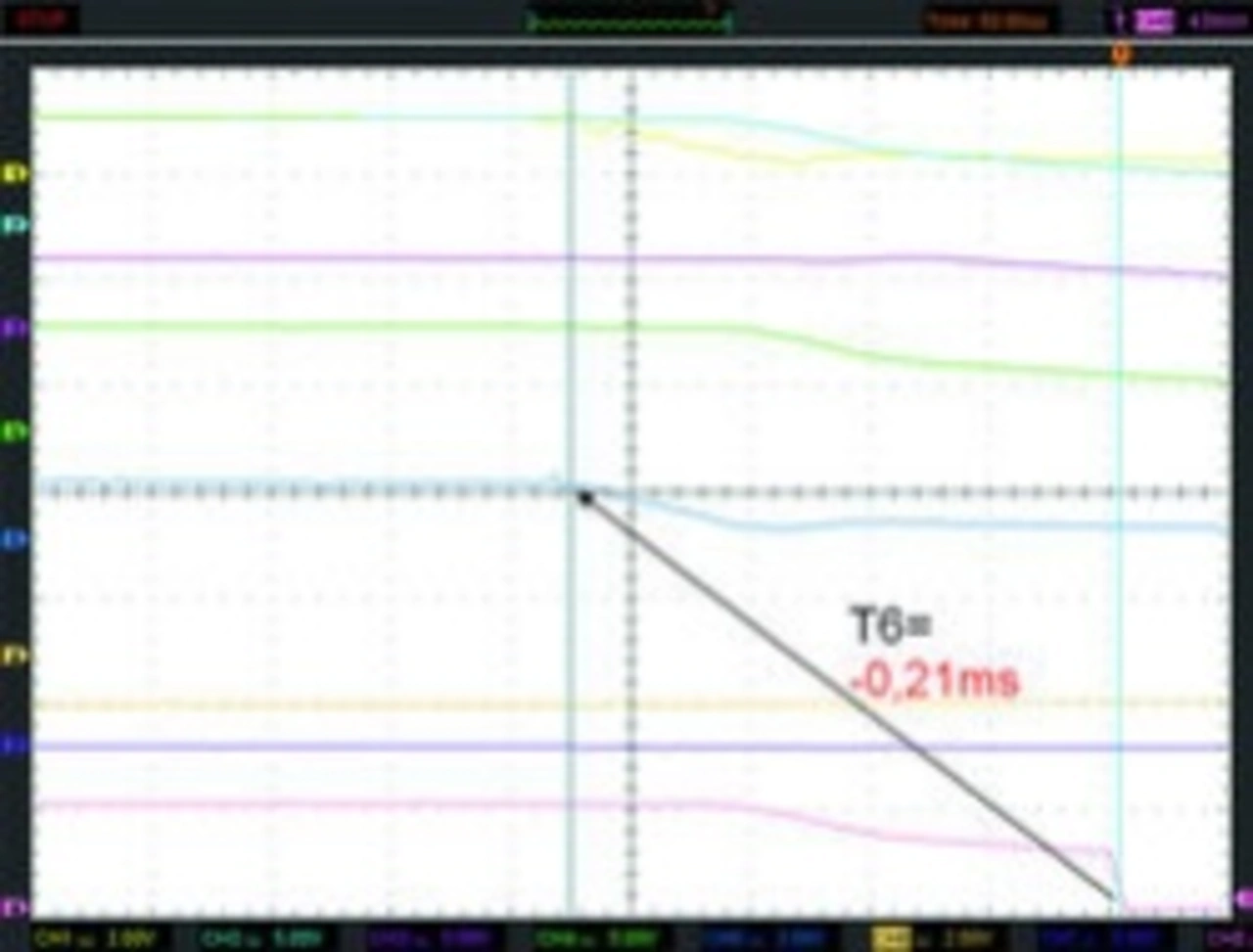

Bei der nicht isolierten Version fällt die Ausgangsspannung ab, bevor das PF-Signal dies signalisiert, sodass die Daten nicht gesichert werden können (Bild 5). Hierfür sind zwei Gründe maßgebend. Der galvanisch getrennte Wandler besitzt einen überlappenden Arbeitsbereich von Eingangs- zu Ausgangsspannung (hier 9 V bis 32 V). Galvanisch nicht getrennte Wandler dieses Typs dagegen verlangen eingangsseitig eine stabilisierte 12-V-Versorgung (11,5 V bis 13 V), da diese direkt auf den 12-V-Ausgang geleitet wird. Des Weiteren speichern Zwischen- und Ausgangskreis im isolierten Wandler deutlich mehr Energie kapazitiv und induktiv. So ist genügend Zeit vorhanden, um das PF-Signal frühzeitig zu setzen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Rechner, typischerweise mit Boards im mini-ITX-Format (20 W bis 70 W), werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Das Spektrum reicht vom Rechner für Heim- oder Bürogebrauch über professionelle Industrierechner bis hin zum Einsatz in Maschinen und medizinischem Equipment. Dementsprechend gibt es auch für den Einbau der Wandler und Boards in Gehäusen aus Kunststoff oder Metall mit und ohne Schutzerde unterschiedlichste Randbedingungen.

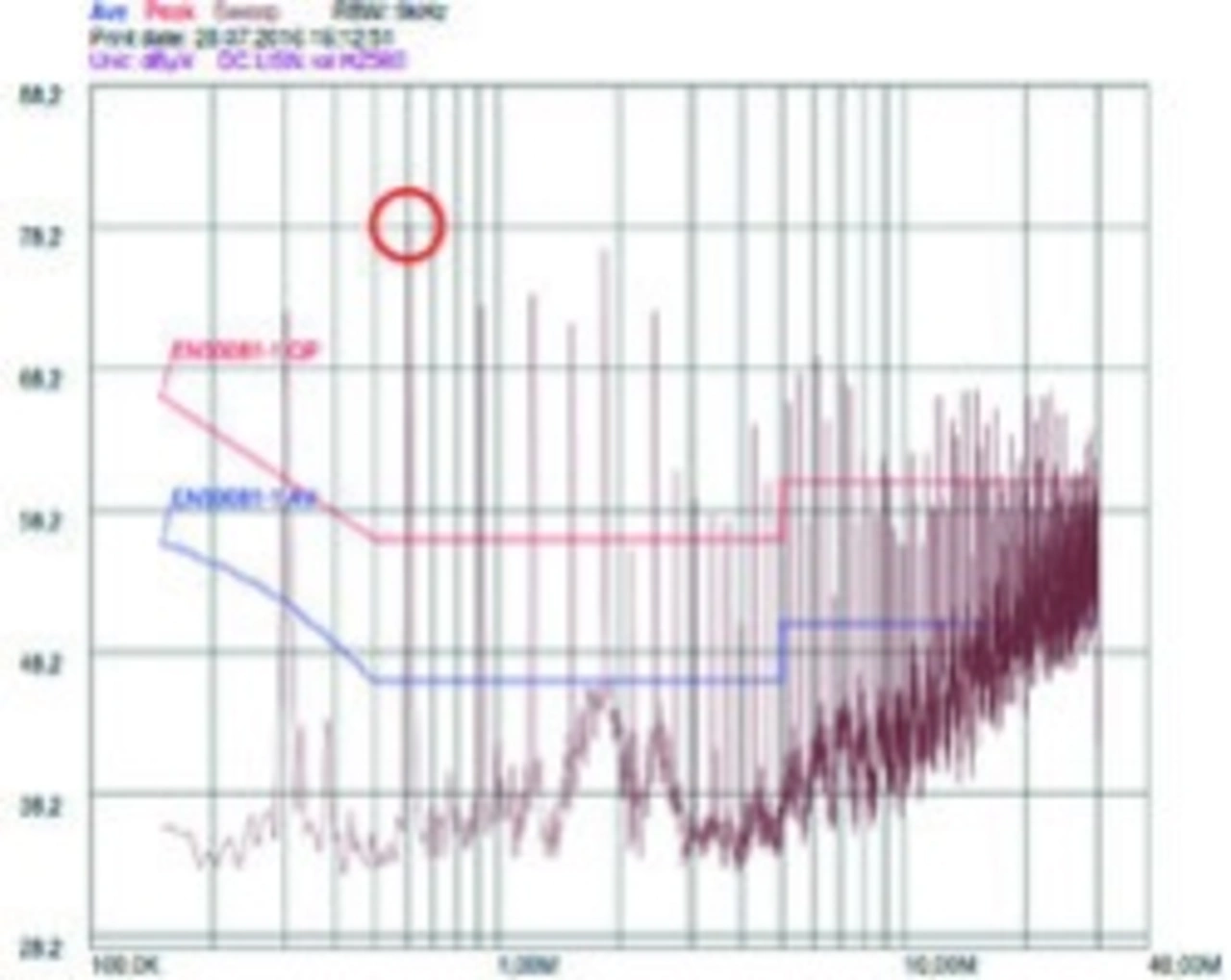

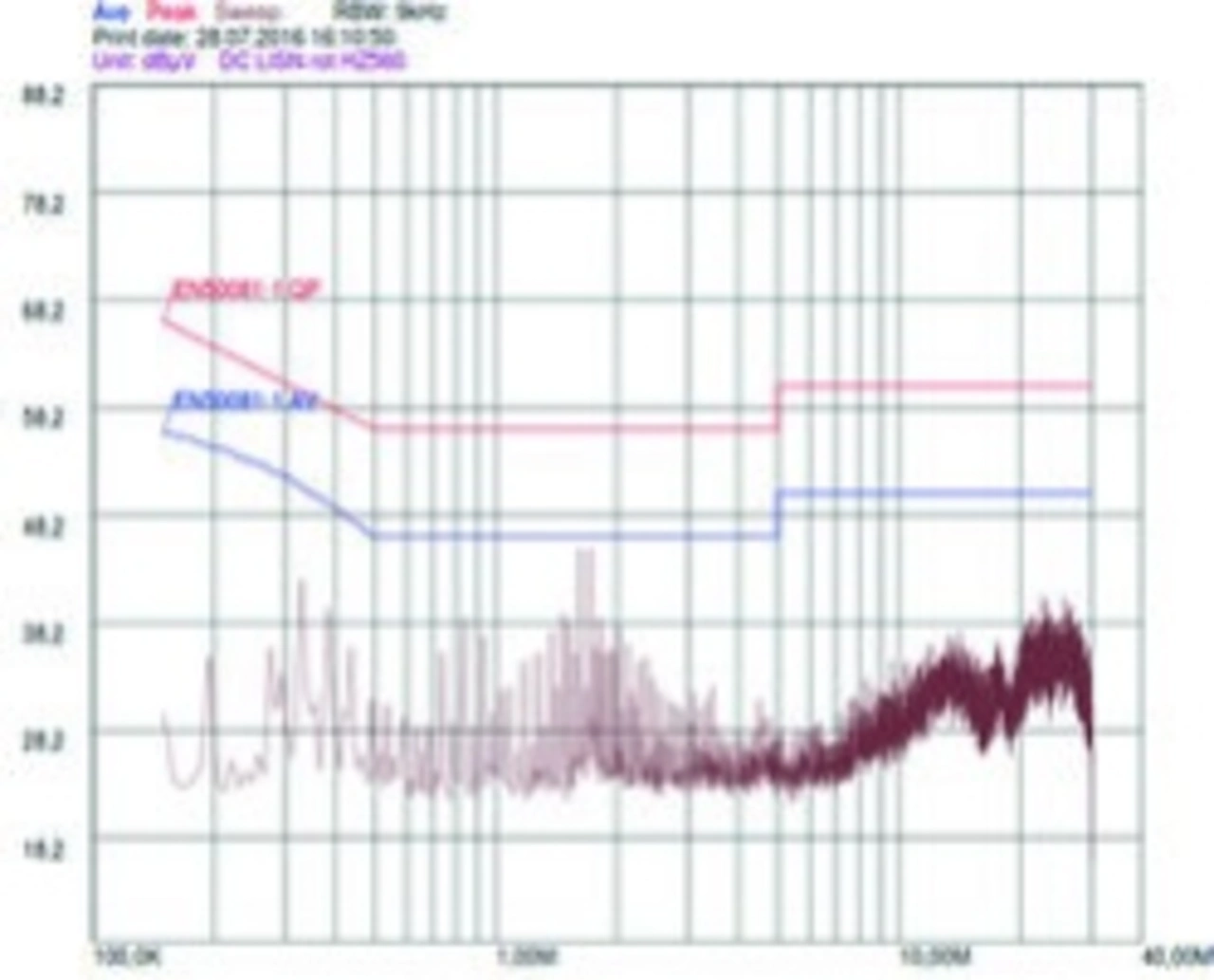

Wird die DC-Eingangsspannung von einem Tischnetzteil bereitgestellt, ist davon auszugehen, dass keine Schutzerde zur Entstörung am Rechner zur Verfügung steht. Umso wichtiger ist es hier, dass der Wandler nur geringe Störungen aussendet. Obgleich es nicht immer vorgeschrieben ist, die leitungsgebundene Störspannung auf der DC-Zuleitung zu messen, sollten Entwickler darauf achten, dass diese so gering wie möglich ausfällt. Die Oberwellen dieser Frequenzen werden später bei der verpflichtenden Messung der Abstrahlung wieder auftreten. Die in Bild 6 gezeigten Messungen wurden beim Betrieb der Wandler mit Lastwiderständen und ohne schirmendes Gehäuse erstellt und sind somit als Worst-Case-Ergebnisse zu betrachten. Beim nicht isolierten Wandler (Bild 6, links) überschreiten die Messwerte im Vergleich zum isolierten Wandler (Bild 6, rechts) die Grenzwerte deutlich.

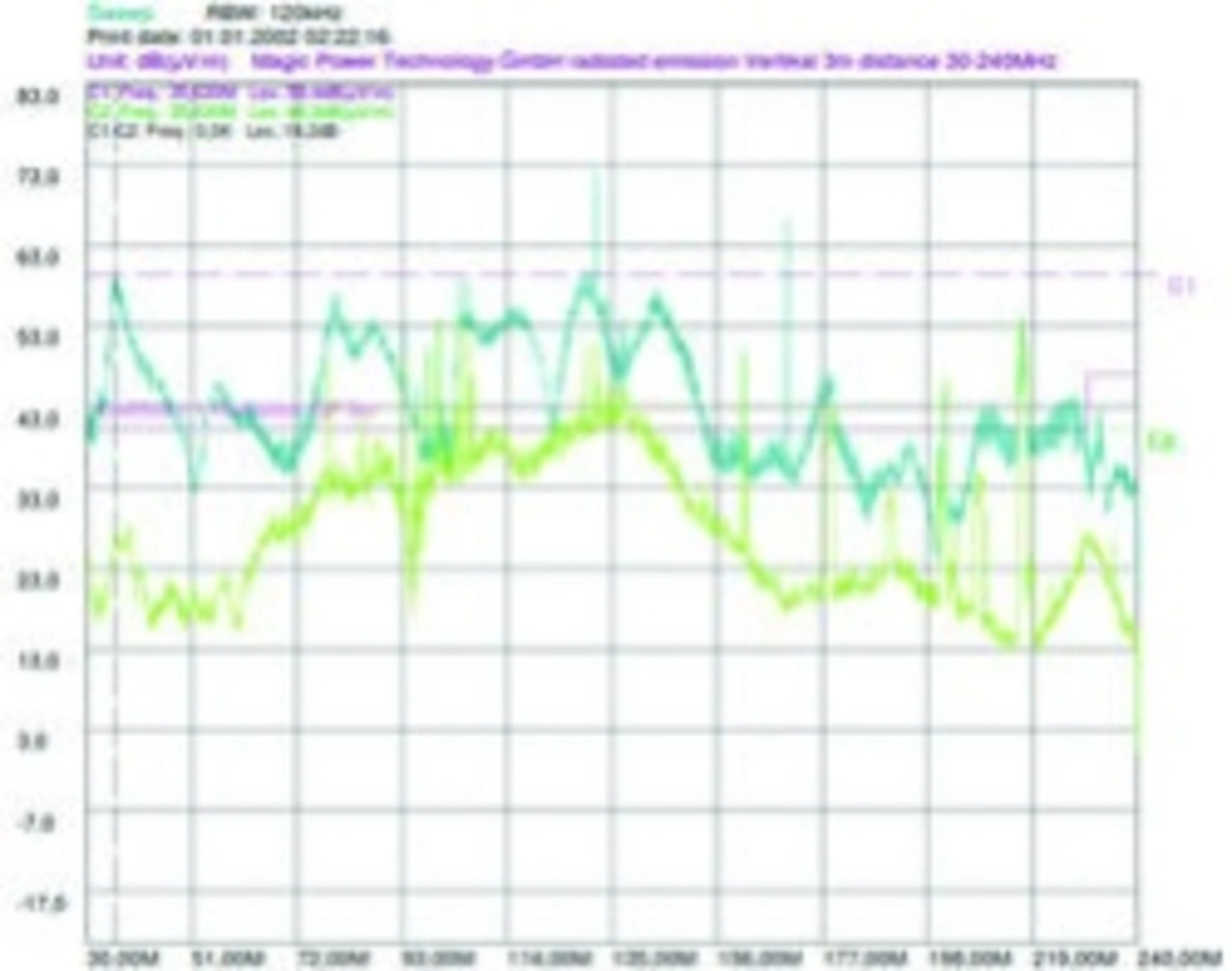

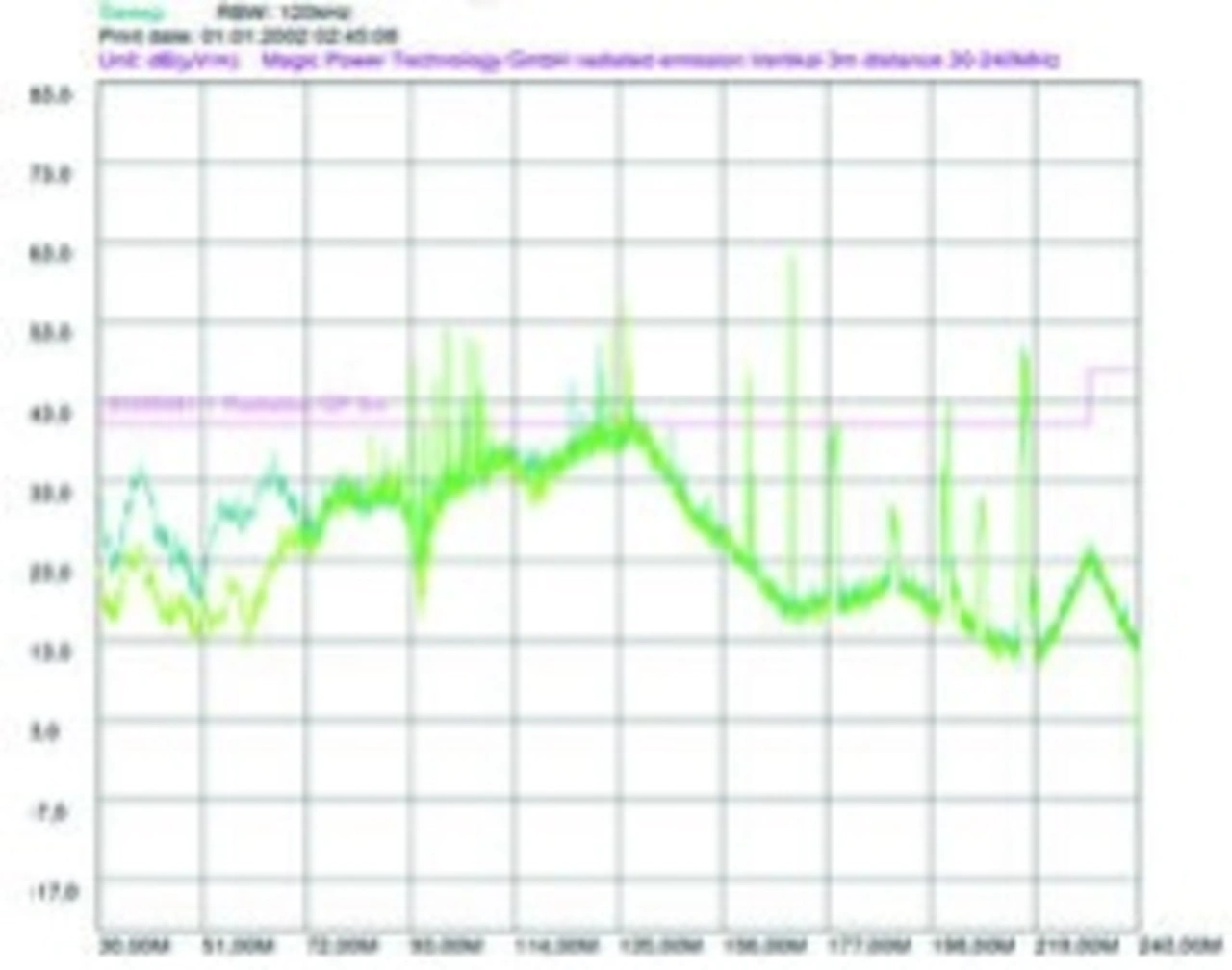

Wie bereits erwähnt, ist die Messung der leitungsgebundenen Störspannung (unter 30 MHz) auf DC-Zuleitungen in den meisten Fällen nicht verpflichtend. Die zum Teil aufgrund der Emissionen auf der Zuleitung auftretenden Oberwellen im abgestrahlten Spektrum über 30 MHz sind jedoch beim galvanisch nicht getrennten Wandler deutlich höher. Während galvanisch getrennte Wandler in Bezug auf die EMV bereits meist optimiert sind, muss das Verhalten bei galvanisch nicht getrennten Wandlern also im Einzelfall betrachtet und gegebenenfalls mit zusätzlichen Maßnahmen, wie Filtern und Y-Kondensatoren (bei PE), korrigiert werden. Bild 7 (links) zeigt eine Messung der vertikalen Feldstärke bei einem galvanisch isoliertem und einem nicht isoliertem Wandler (Bild 7, rechts). Die grüne Kurve stellt jeweils die Messung der Umgebung bei abgeschaltetem Prüfling dar; sichtbar sind in diesem Fall UKW-Sender von 87 MHz bis 110 MHz.

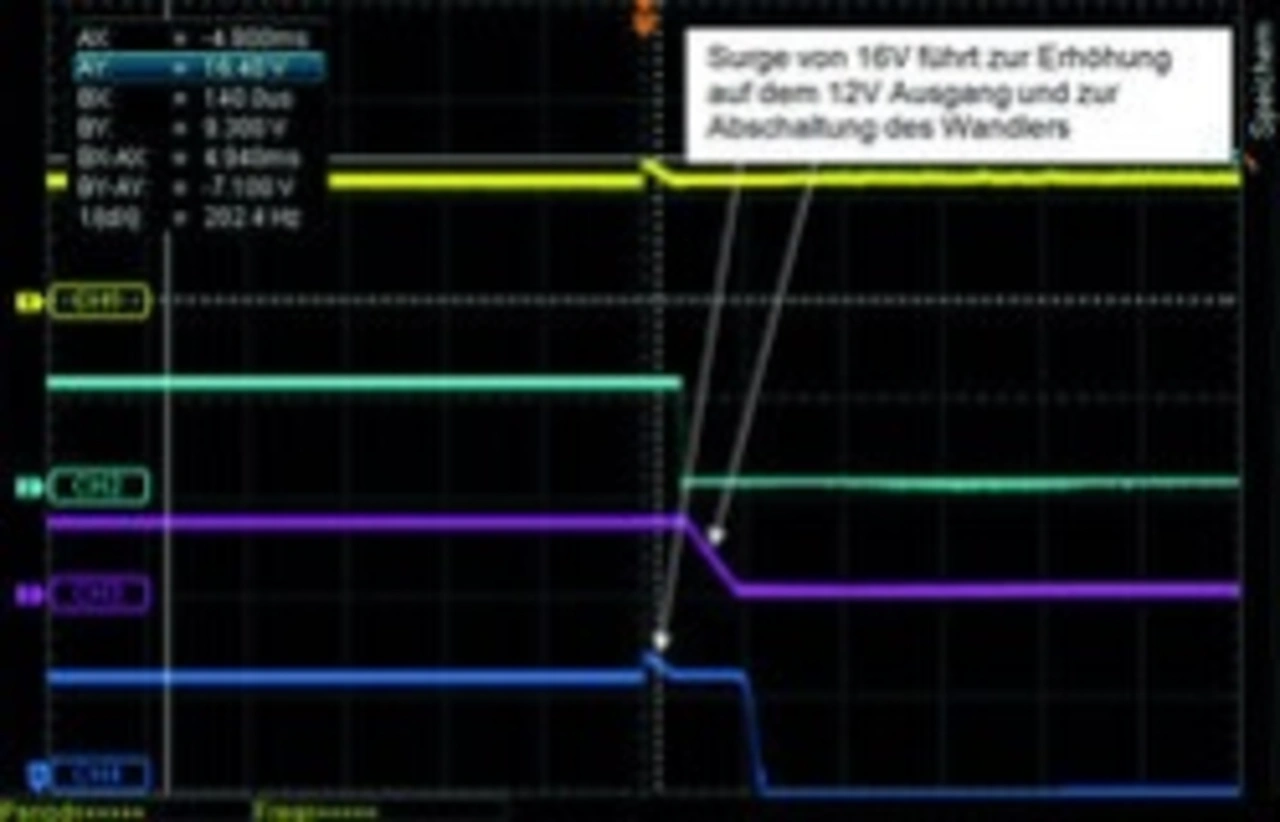

Im Betrieb mit einem Tischnetzteil ist davon auszugehen, dass die Betriebsspannung stabil eingehalten wird und keine Transienten wie Spikes, Surges oder Bursts zu erwarten sind. Anders sieht es aus, wenn aus dieser Spannung noch Motoren und Relais versorgt werden. Hier sind unsaubere Spannungsverläufe mit Einbrüchen oder Spitzen zu berücksichtigen. Im Test wurden sowohl galvanisch getrennte als auch nicht getrennte Wandler mit einer eingangsseitigen Spannungstransiente von nur 16 V bis 18 V belastet. Die Ergebnisse waren sehr verschieden (Bild 8, o. l. und o. r.). Während der galvanisch isolierte Wandler die Spitze blockt und normal weiterarbeitet (o. l.), leitet der nicht isolierte Wandler die Spannungsspitze direkt auf die 12 V durch und schaltet außerdem danach ab (o. r.). Bei einer Spitze von 24 V gab der nicht isolierte Wandler sogar die Funktion auf. Der galvanisch getrennte Wandler ist hier konstruktionsbedingt deutlich überlegen und übersteht Surge und Burst bis zu 2000 V Gleichspannung. Das bedeutet auch einen erheblich höheren Schutz der Anwendung bei widrigen Versorgungssituationen.

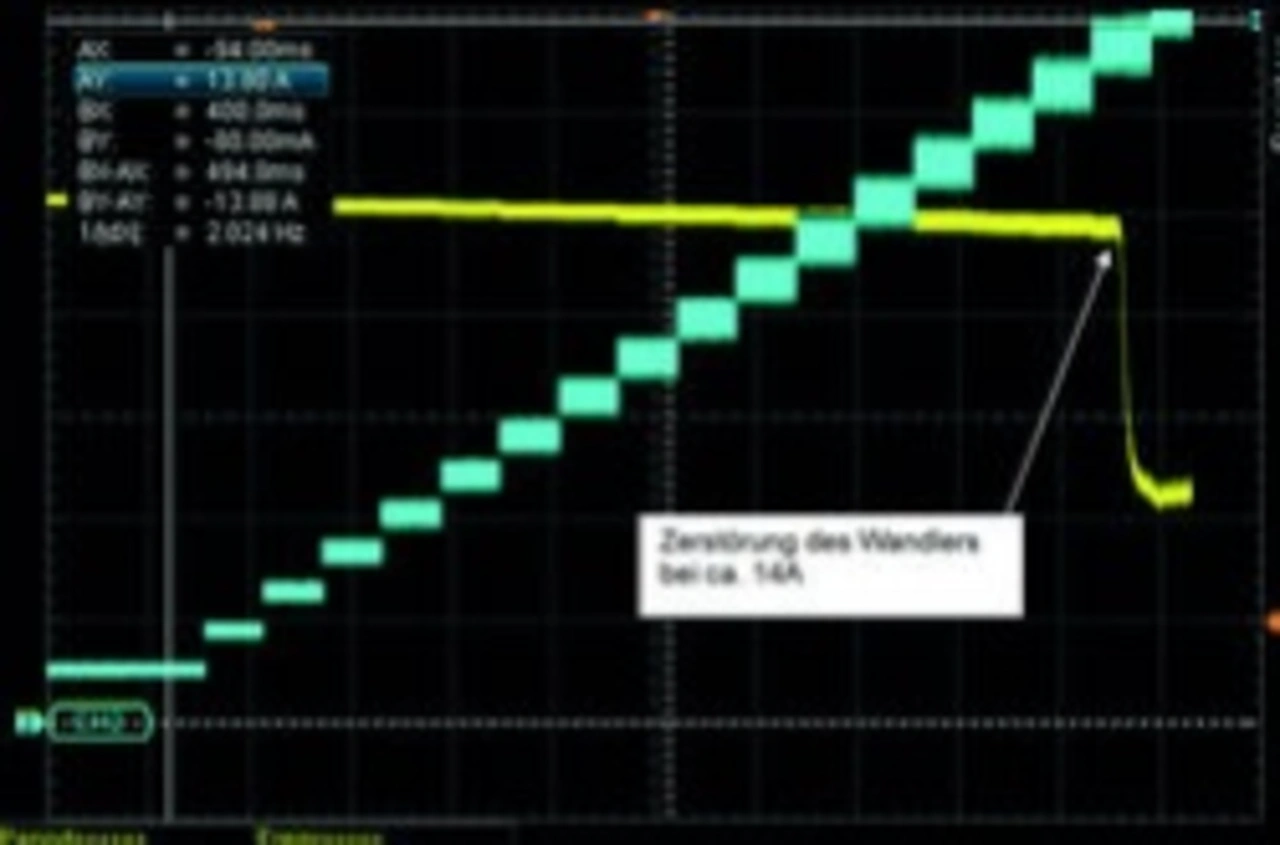

Um bei Überlast oder Kurzschluss Schäden an der Applikation oder am Wandler zu vermeiden, enthalten die Designs eine Überstrombegrenzung (Over-Current Protection, OCP). Je nach Hersteller oder Typ des nicht isolierten Wandlers hat dies im Test zur Zerstörung des Wandlers geführt. Zulässig laut Datenblatt war ein Spitzenstrom von 7 A mit Abschaltung bei 150 %, also ungefähr 10 A. Das reale Verhalten zeigt die entsprechende Messkurve (Bild 9), die mit Zerstörung des Wandlers ohne vorheriges Abschalten endet.

Tabelle 2 fasst die besprochenen Aspekte im Überblick zusammen. Beide Topologien – galvanisch getrennt oder nicht – bieten jeweils spezifische Vor- und Nachteile. Die Auswahl wird oftmals durch die Art der Applikation bestimmt und ist im Einzelfall abzuwägen. Ist bespielsweise die Größe der bestimmende Faktor, liegt der Vorteil aufseiten der nicht isolierten Version. Sind andere Faktoren wie Betriebssicherheit oder EMV vorrangig, ist der Einsatz eines isolierten Wandlers von Vorteil.

| Kriterium | galvanisch nicht getrennt | galvanisch getrennt |

|---|---|---|

| Baugröße | + | - |

| Wirkungsgrad | + | - |

| Preis | + | - |

| ATX-Timing, PG/PF | - | + |

| Flexibilität Einbau | - | + |

| Eingangsspannungsbereich | - | + |

| EMV-Abstrahlung | - | + |

| EMV-Festigkeit | - | + |

| Überlastschutz | - | + |

| MTBF | - | + |

Tabelle 2: Übersicht zu den Unterschieden zwischen galvanisch getrenntem oder nicht getrenntem DC/DC-Wandler.

- Sollen wir uns trennen?

- Timing der Ausgangsspannungen und EMV