Nicht isolierte DC/DC-Wandler

Die Vorteile der Synchrongleichrichtung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

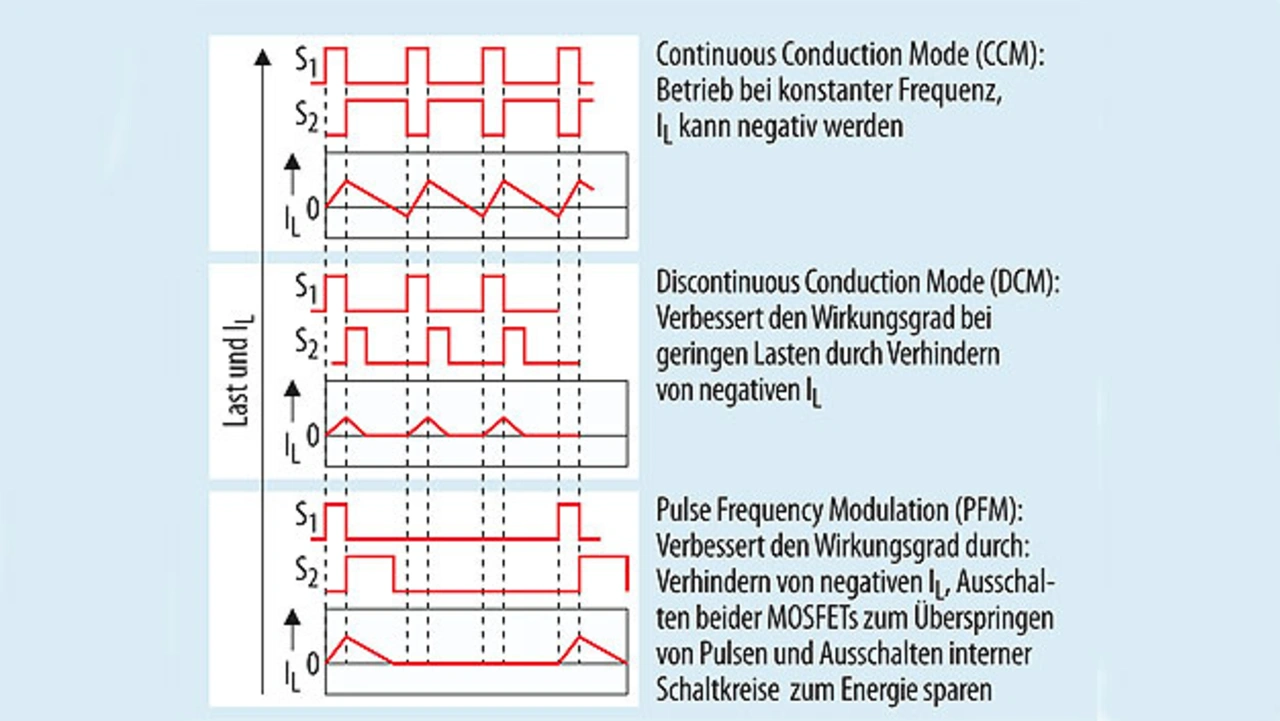

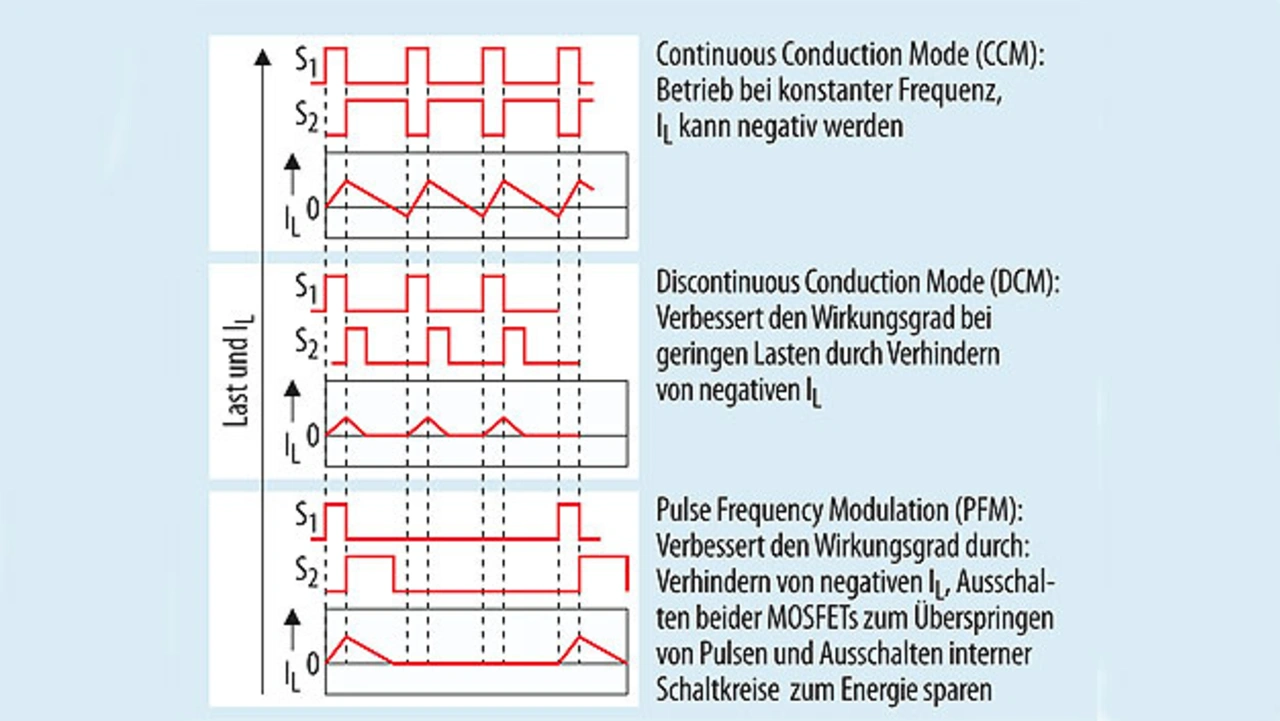

Die Betriebsmodi

Die Fähigkeit des MOSFETs, in beide Richtungen zu leiten, kann beim Betrieb mit geringen Lasten von Vorteil sein. In Bild 2 ist der Strom in der Induktivität dargestellt. Bei höheren Lasten (obere Kurven im Diagramm) erkennt man die bekannte Form eines durchschnittlichen DC-Stroms Iout(avg) und eine Welligkeit, deren Spitze-zu-Spitze-Amplitude durch den Wert der Induktivität und durch das Tastverhältnis bestimmt wird.

Bei geringeren Lasten (untere Kurven) geht das Tal der Welligkeit an dem Punkt auf Null, an dem die Last dem halben Spitze-zu-Spitze-Wert des Welligkeitsstroms entspricht. Wenn die Last weiter sinkt, wird bei einer Gleichrichterdiode der Stromfluss ab einem bestimmten Wert unterbrochen und schaltet erst bei der darauffolgenen Einschaltperiode wieder ein, wenn der Strom wieder Null übersteigt.

Das entspricht dem diskontinuierlichen Betrieb DCM (Discontinuous Conduction Mode). Bei einem MOSFET-Synchrongleichrichter kann der Strom in beide Richtungen fließen. So bleibt der Wandler im kontinuierlichen Betrieb CCM (Continuous Conduction Mode).

Der DC/DC-Wandler kann im DCM weiterhin mit Strom versorgen und die Ausgangsspannung regeln, aber seine Übertragungsfunktion ändert sich. Eine für Bandbreite und Einschwingverhalten im CCM optimierte Regelschleife wird im DCM-Modus immer suboptimal sein und ein träges Regelverhalten zeigen. Im CCM hängt die Ausgangsspannung ganz simpel vom Tastverhältnis D ab:

Für einen Abwärtswandler im DCM wird die Gleichung wesentlich komplexer:

Wenn die Effizienz bei geringen Lasten ein wichtiges Kriterium bei einem Design darstellt, könnte es von Vorteil sein, den DCM-Betrieb zuzulassen, indem der Synchrongleichrichter deaktiviert wird. Dadurch fallen das Schalten und die Verluste mit negativem Strom im MOSFET weg. Es gibt DC/DC-Wandler, die diese und andere Merkmale bieten.

Zum Beispiel kann der IC bei geringen Lasten einen „Puls-Skipping“-Modus erzwingen, während dem die Einschaltzeiten konstant gehalten werden. In diesem sogenannten PFM-Modus (Pulse Frequency Modulation) erfolgt die Regelung, indem bei geringen Lasten die Schaltfrequenz effektiv variiert wird, sodass gerade genug Energie zum Ausgang weitergeleitet wird, um die Ausgangsspannung konstant zu halten.

Da Schaltverluste proportional zur Frequenz sind, wird die Frequenz bei geringen Lasten also reduziert und die Gate-Treiber-Verluste sinken. Da beide Schalter für lange Zeit ausgeschaltet sein können, ist es möglich, Teile der IC-internen Schaltkreise für diese Dauer zu deaktivieren. Dadurch lässt sich weitere Energie einsparen. Bild 3 zeigt die Wellenformen in den verschiedenen Modi.

Synchrongleichrichter bei EinsAufwärtswandlern

Bei Aufwärts- und Auf-/Abwärtswandlern ist die Nutzung von Synchrongleichrichtern nicht ganz so einfach. Der Gleichrichter hat keinen Masseanschluss, also wäre der MOSFET-Treiber nicht massebezogen. Vielleicht noch problematischer ist allerdings die Tatsache, dass der Regler-IC im DCM nicht „weiß“, dass die gesamte gespeicherte Energie gegebenenfalls transferiert wurde.

Wenn das bei einer geringen Last vor dem Ende des Schaltzyklus passiert, hört eine Diode einfach auf zu leiten. Aber ein MOSFET fängt an, in umgekehrter Richtung zu leiten. In einem Aufwärtswandler würde das den Ausgang an den Eingang anschließen, die Ausgangs-Kapazität entladen und die Ausgangsspannung abfallen lassen.

Mögliche Konzepte, das zu vermeiden, erzwingen CCM mit variablen Frequenz-Modi oder sogar die Erkennung des umgekehrten Stromflusses durch den MOSFET und das „Abschneiden“ des Treibers. Jedoch erzeugen Aufwärtswandler per Definition höhere Spannungen, sodass die Vorteile der Synchrongleichrichtung weniger ins Gewicht fallen.

Synchrongleichrichter können ebenso in isolierten Ausführungen von Aufwärts- und Abwärtswandlern genutzt werden, wo man die Wahl zwischen einer einfachen selbstgetriebenen Schaltung oder einer komplexeren, aber kontrollierten Variante hat, bei der die Steuersignale die Isolationsbarriere überschreiten.

Der Autor

John Woodward

ist Executive Business Manager für Power-Management-Produkte bei Maxim Integrated. Er verfügt über 18 Jahre Branchenerfahrung, davon zehn Jahre als Ingenieur im Anwendungs- und Testbereich und acht Jahre in Marketing/Produktmanagement. Für Maxim arbeitet er seit über einem Jahr.

- Die Vorteile der Synchrongleichrichtung

- Die Betriebsmodi