Nicht isolierte DC/DC-Wandler

Die Vorteile der Synchrongleichrichtung

Der Einsatz von Synchrongleichrichtung in nicht isolierten DC/DC-Wandlern bietet Vorteile. Welche Punkte müssen bei der Schaltkreisentwicklung beachtet werden, um die beste Leistungsfähigkeit dieser Technik zu erreichen?

Die Prinzipschaltung eines nicht isolierten DC/DC-Wandlers zeigt im Allgemeinen zwei ideale Schalter und eine Induktivität als Energiespeicher. Bei den ersten Schaltungen wurde bereits einer der Schalter durch eine kostengünstige Diode ersetzt. Die Spannung an der Induktivität kehrt ihr Vorzeichen um, sobald der Hauptschalter unterbricht (Ausschaltzeit).

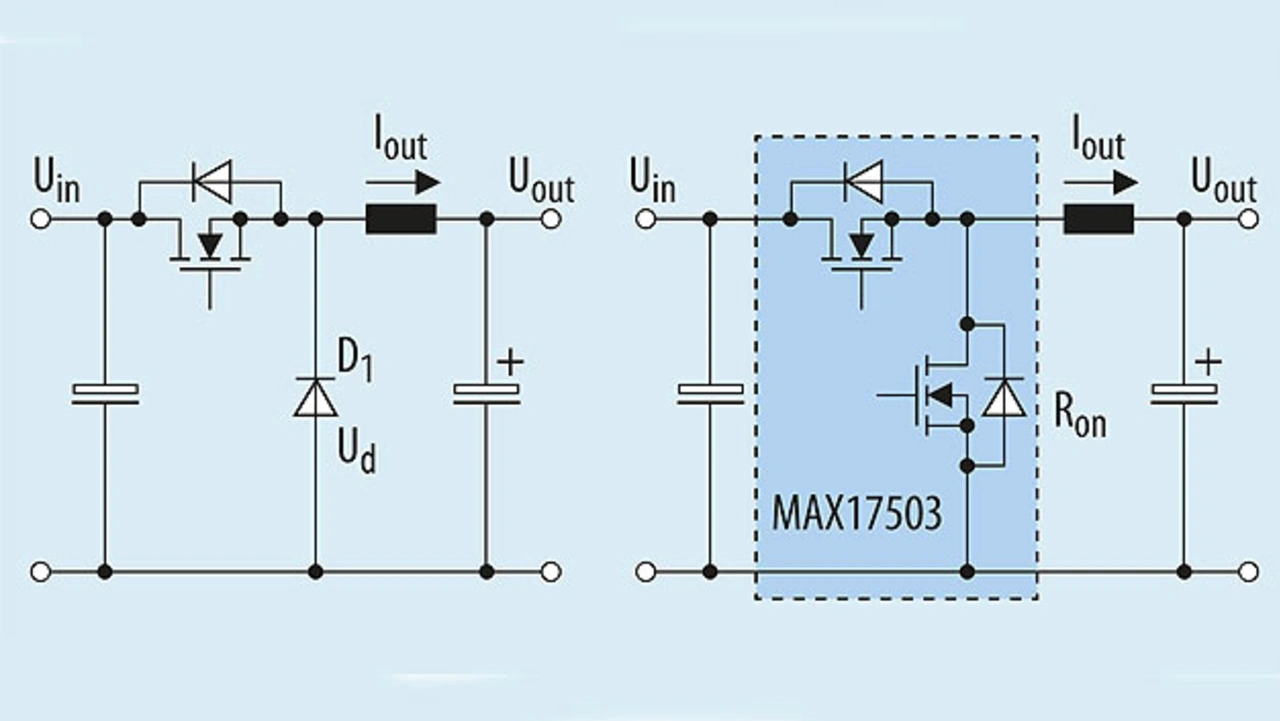

Durch diese Umpolung beginnt die Freilaufdiode D1 quasi automatisch zu leiten (Bild 1 links). Somit wird die Schaltung stark vereinfacht und obwohl über der Diode während ihrer leitenden Phase etwas Spannung abfällt, ist das eine relativ geringe Verlustleistung, solange die Ausgangsspannung ausreichend hoch ist.

Im Lauf der Zeit sind die Ausgangsspannungen jedoch unter 1 V für Prozessoren und andere ICs gefallen, um die Betriebsgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig niedrigee Verluste zu erreichen. Ironischerweise entsteht jetzt das Effizienzproblem wieder beim Spannungswandler, da nun der Spannungsabfall an der Diode einem viel größeren Anteil der Ausgangsspannung entspricht.

Bei einer Vorwärtsspannung von 1 V mit 1 V Ausgangsspannung nimmt die Diode so viel Energie auf wie der Wandler an die Last liefert. Das bedeutet, der Wandler hat währenddessen nur einen Wirkungsgrad von 50 %. Die Auswirkung dieses niedrigen Wirkungsgrads auf den Gesamtwirkungsgrad des Wandlers hängt vom Verhältnis Ein-/Ausgangsspannung und vom Wirkungsgrad während der Einschaltzeit ab. Höhere Unterschiede zwischen Ein- und Ausgangsspannung verstärken das Problem durch die damit einhergehenden längeren Ausschaltzeiten.

Der ideale Schalter

Um diese Schwierigkeit zu überwinden, wurde versucht, auch für den zweiten Schalter wieder zu einem idealen Schalter mit minimalem Spannungsabfall zurückzukehren. Erste Versuche wurden unter anderem mit bipolaren Transistoren unternommen, doch es ist offensichtlich, dass MOSFETs die bessere Wahl sind. Am Anfang ließen sich die MOSFETs nur für Anwendungen mit verhältnismäßig niedrigen Strömen verwenden, da ihre Verluste sich proportional zum Quadrat des Stroms verhalten (P=I2∙R).

Bei Dioden hingegen sind die Verluste nur direkt proportional zum Strom (P=U∙I). Mittlerweilse sind die RDS(on)-Werte so niedrig, dass auch Hochstromanwendungen mit MOSFETs realisierbar sind. Auch die Gesamt-Gate-Ladung bei MOSFETs (Qg) konnte gesenkt werden, was die Treiberverluste wesentlich reduziert und den Betrieb bei höheren Frequenzen erlaubt.

Ein weiterer Vorteil ist, dass MOSFETs parallelgeschaltet werden können, entweder als diskrete Halbleiter oder auf Chipebene im IC. Das führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit mit niedrigerem On-Widerstand und niedrigerer Chiptemperatur. Die positiven Temperaturkoeffizienten von MOSFETs stehen für eine intrinsische thermische Gegenkopplung. Dadurch wird bei Parallelschaltung eine Aufteilung der Ströme ohne besondere schaltungstechnische Maßnahmen ermöglicht. Im Gegensatz dazu können Dioden zwar auch parallelgeschaltet werden, das gleichmäßige Aufteilen des Stroms kann aber nicht garantiert werden.

Natürlich muss auch der zweite MOSFET aktiv an- und ausgeschaltet werden, und zwar immer entgegengesetzt zum Hauptschalter. Diese Ansteuerung ist leicht im Regel-IC zu integrieren. Dabei ist entscheidend, dass die beiden Schalter nie gleichzeitig an sind, auch nicht für einen kurzen Moment. Denn das würde einen direkten Kurzschluss über die Eingangsversorgung bedeuten – mit potenziellen Schäden an Halbleitern oder Leiterbahnen.

In der Praxis realisiert man dies durch eine Totzeit zwischen den Anschaltzeiten der beiden Schalter, um zu garantieren, dass es zu keinem Stromdurchschuss kommt (»Break before Make«

Die Diode hat gewöhn¬lich einen relativ hohen Vorwärtsspannungsabfall und eine lange Rückwärts-Erholzeit, also kann sie eine erhebliche Verlustleistung verursachen, falls die Totzeit zu lang wird. Eine strikte Zeitkontrolle innerhalb des Steuer-ICs minimiert solche Schwierigkeiten jedoch. Ein anderer Ansatz ist es, eine Schottky-Diode parallel zum MOSFET einzubauen, sodass diese schon vor der Body-Diode leitet. Das erhöht jedoch die Kosten der Lösung.

In Bild 1 werden die Leistungsverluste in einem DC/DC-Wandler mit 5-V-/2,5-A-Ausgang und 24-V-Eingang mit Diode und mit Synchrongleichrichter verglichen. Selbst mit 5-V-Ausgangsspannung sind die Vorteile klar: Die Verluste werden mehr als halbiert, von 0,99 W auf 0,4 W im Gleichrichter.

Selbst wenn eine Schottky-Diode verwendet wird, ist die Verbesserung deutlich. Bei niedrigeren Ausgangsspannungen fällt die Wirkungsgradverbesserung noch stärker ins Gewicht. Durch die wesentlich verringerte Verlustleistung des Synchrongleichrichter-MOSFETs kann man diesen nun in den Regel-ICs integrieren, wie zum Beispiel beim MAX17503. Das führt zu einer geringeren Temperaturerhöhung des gesamten Wandlers, in diesem Beispiel 30 °C.

Alternativ lässt sich bei gleichbleibendem Temperaturanstieg eine kleinere Lösung realisieren.

In Bild 1 werden die Leistungsverluste in einem DC/DC-Wandler mit 5-V-/2,5-A-Ausgang und 24-V-Eingang mit Diode und mit Synchrongleichrichter verglichen. Selbst mit 5-V-Ausgangsspannung sind die Vorteile klar: Die Verluste werden mehr als halbiert, von 0,99 W auf 0,4 W im Gleichrichter. Selbst wenn eine Schottky-Diode verwendet wird, ist die Verbesserung deutlich.

Bei niedrigeren Ausgangsspannungen fällt die Wirkungsgradverbesserung noch stärker ins Gewicht. Durch die wesentlich verringerte Verlustleistung des Synchrongleichrichter-MOSFETs kann man diesen nun in den Regel-ICs in-tegrieren, wie zum Beispiel beim MAX17503. Das führt zu einer geringeren Temperaturerhöhung des gesamten Wandlers, in diesem Beispiel 30 °C. Alternativ lässt sich bei gleichbleibendem Temperaturanstieg eine kleinere Lösung realisieren.

Vorgespannte Lasten

Ein Punkt muss allerdings beachtet werden: anders als eine Diode kann ein Synchrongleichrichter-MOSFET Strom in beide Richtungen leiten, wenn er eingeschaltet ist. Im normalen Betrieb ist das kein Problem. Wenn jedoch die Gesamtlast mehrere, hintereinander hochlaufende Spannungen benötigt und der DC/DC-Wandler als letzter eingeschaltet wird, sieht das anders aus.

Dann liegt – zum Beispiel durch Übersprechen – möglicherweise schon etwas Spannung an der Last an. DC/DC-Wandler weisen normalerweise einen Sanftanlauf auf, bei dem das Tastverhältnis des Arbeitszyklus nach dem Einschalten langsam zu seinem Betriebspunkt hochgefahren wird. Das bedeutet anfänglich kurze Einschaltpulse und lange Ausschaltzeiten, während derer der synchrone MOSFET leitet.

Die vorgespannte Last hat zu Beginn also eine höhere Spannung als der Wandlerausgang, sodass der Strom zurück in den DC/DC-Wandler und in den MOSFET fließt. Damit wird das korrekte Hochfahren des DC/DC-Wandlers eventuell verhindert.

Die Lösung für dieses Problem liegt darin, die Synchrongleichrichtung während des Hochfahrens zu deaktivieren, sodass die Body-Diode des MOSFETs die Funktion der Freilaufdiode übernimmt. Dies lässt sich einfach in den Regler-IC integrieren. Die zusätzliche Verlustleistung während des Hochfahrens ist unbedeutend.

- Die Vorteile der Synchrongleichrichtung

- Die Betriebsmodi