Die Entstehung von Bränden verzögern

Sicherheitselemente für Li-Ionen-Speicher

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Polytetrafluorethylen als optimales Material

In Haushalten, Bussen, Zügen, etc. ist eine Zeitverzögerung von fünf Minuten jedoch zu kurz bemessen. Dort können Berstscheiben oder -membranen, die einen Luftaustausch in beide Richtungen zulassen und nach einem Druck von mehr als 0,05 bar öffnen, einen zusätzlichen Schutz bieten. Allerdings sind dafür nicht alle Materialien geeignet.

Ein Material, das für solche Anwendungen infrage kommt ist PTFE. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:poröser Stoff: kontinuierliche Gaspermeation

- poröser und hydrophober Stoff: Rückhalt von Flüssigkeiten aus dem Gehäuse

- poröser und hydrophober und oleophober Stoff: Rückhalt für flüssige, niederviskose Öle

- chemische und thermische Beständigkeit

- flammhemmend nach UL94 V-0

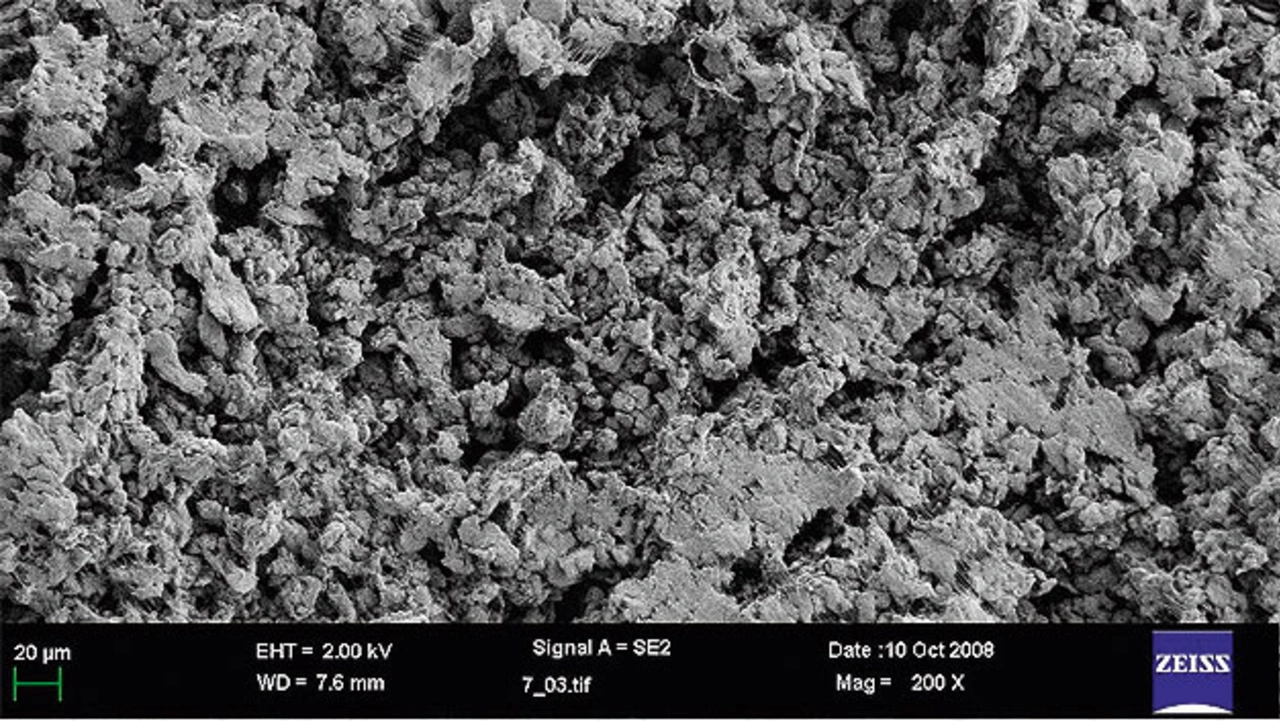

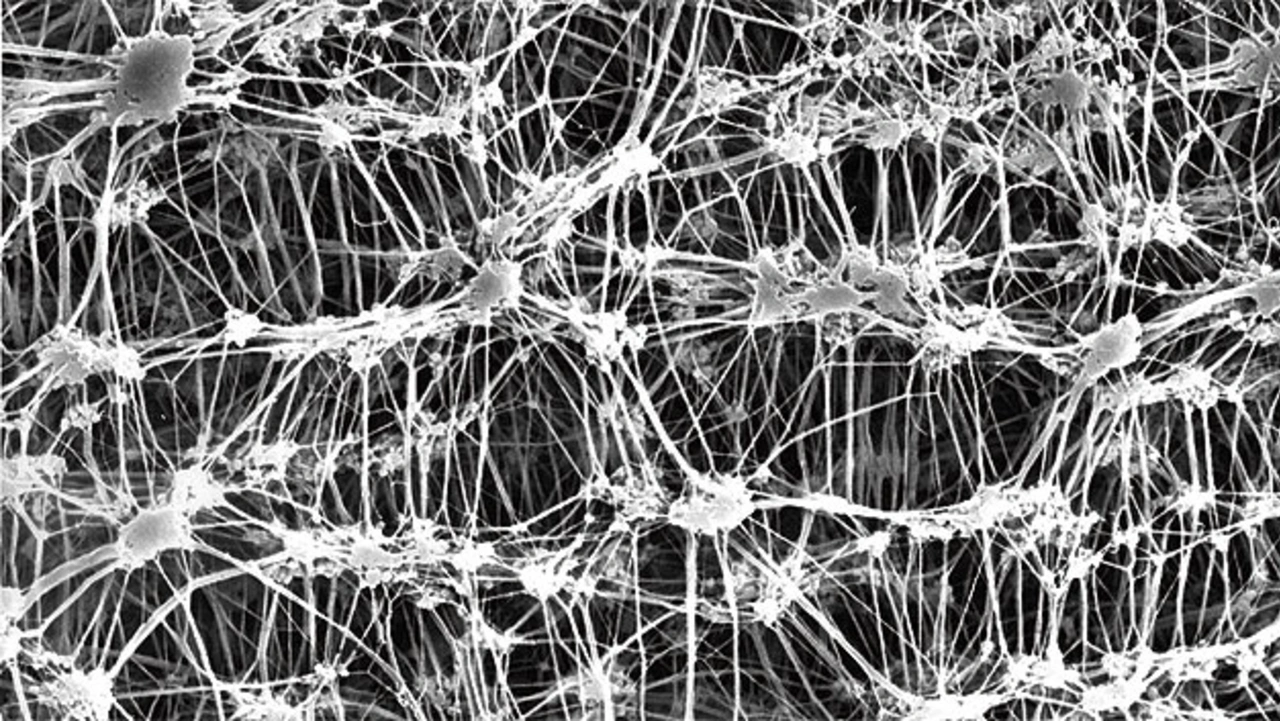

Im Gegensatz zu ePTFE ist PTFE gesintert (Bild 3) und nicht gereckt (Bild 4). Poröses PTFE wird in einen mehrstufigen Fertigungsprozess hergestellt. Dabei sind sowohl die zum Einsatz kommenden PTFE-Typen als auch die Details in den Fertigungsstufen stets auf die in der jeweiligen Anwendung benötigten Produkteigenschaften abgestimmt. Im Prinzip sind die Fertigungsschritte mit denen bei der Herstellung von Industriekeramiken bzw. Sintermetallen vergleichbar.

Die wichtigsten Prozessschritte bei der Fertigung von PTFE-Membranen sind:

- Isostatisches Verpressen der spezifischen PTFE-Agglomerate

- Sintern der Grünlinge

- Schälen der Membrane aus dem gesinterten PTFE-Vollzylinder

- Stanzen der Membrane

- Flüssigkeitsdichte Verbindung der Membrane mit dem Ventilgehäuse

- Mechanik des Berstvorgangs

Wie in Bild 3 zu sehen ist, besteht poröses PTFE aus im Sintervorgang an den Kontaktpunkten mit Nachbarteilen verschmolzenen geometrisch vielförmigen Mikrokörpern. Dieser Verbund erlaubt Gasen in den zahlreichen Mikroöffnungen und Kanälen ein relativ Einfaches durchdringen der Membran. Diese Eigenschaft wird als spezifischer Luftdurchsatz bzw. AFR bezeichnet.

Flüssigkeiten, insbesondere Wasser finden den Weg durch die sehr engen Passagen aus wasserabstoßenden bzw. durch einen nachgeschalteten Zusatzprozess zusätzlich ölabstoßenden PTFE-Mikrokörpern nur unter entsprechendem Druck. Bei Einwirkung von größeren Kräften, welche die spezifischen Haltekräfte der PTFE-Mikrokörper zueinander – ausgewiesen in der Zugfestigkeit der Membran – deutlich übersteigen, reißt die Membran an diesen Stellen ein und wird in der Folge bersten. Diese Kettenreaktion wird durch das definierte mechanische Einbringen von Risskeimen wie z.B. durch die Berstscheibe oder -membran gezielt ausgelöst.

Druckausgleichsmembranen aus ePTFE werden im Herstellungsprozess nicht gesintert, sondern nach der Pastenextrusion gezogen (gereckt). Die durch den gesamten Fertigungsprozess vielfältig miteinander verschlungenen PTFE-Moleküle gleiten bei Krafteinwirkung allmählich auseinander, bersten aber nicht, da zuvor durch das nicht erfolgte Verschmelzen der PTFE-Partikel keine punktuell wirkenden Bindekräfte aufgebaut worden sind. In Bild 4 sind die fadenförmigen PTFE-Stränge mit den durch das Verstrecken gebildeten Permeationspfaden zu sehen.

Um die Sicherheit zu erhöhen, haben verschiedene Unternehmen aus der Automobilindustrie bereits geeignete Berstscheiben und -membranen in Zusammenarbeit mit der Firma Hugo Benzing entwickelt.

Literatur

[1] Sicherheitsleitfaden für Li-Ionen-Haus¬speicher. Stand: Version 1.0, Ausgabe 11/2014. http://www.bves.de/wp-content/uploads/2015/10/Sicherheitsleitfaden_Li-Ionen_Hausspeicher.pdf

[2] Andrey W. Golubkov, David Fuchs, Julian Wagner, Helmar Wiltsche, Christoph Stangl, Gisela Fauler, Gernot Voitic, Alexander Thaler und Viktor Hacker: Thermal-runaway experiments on consumer Li-ion batteries with metal-oxid and olivin-type cathodes. http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2013/ra/c3ra45748f.

Der Autor

Volker Buchmann

studierte Nachrichtentechnik an der BW-Universität München. Danach spezialisierte sich der gebürtige Rheinländer auf Hochfrequenztechnik und -anwendungen. Heute ist er Senior Engineer Electronical Systems für alle Automobilhersteller bei der Firma Hugo Benzing.

v.buchmann@hugobenzing.de

- Sicherheitselemente für Li-Ionen-Speicher

- Polytetrafluorethylen als optimales Material