Schutzschaltung

Kurzschlussstrom bei großen Lithium-Ionen-Akkus abschalten

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Von der Idee zur Gerätelösung

Für ein funktionstüchtiges Gerät sind außer den in Bild 2 dargestellten Leistungsbauelementen noch eine Reihe weiterer Komponenten erforderlich.

Obligatorisch sind ein Stromsensor mit Auswerteschaltung, ein Zeitglied zur Begrenzung der Stromführungsdauer über den strombegrenzenden Widerstand R und Ansteuerschaltungen für die Leistungshalbleiter V1 und V2. In Abhängigkeit von der Batteriespannung und der Spannungsfestigkeit der Halbleiter sind außerdem noch Überspannungsbegrenzungen für die Halbleiterschalter erforderlich. Die erforderliche Hilfsspannung für die Signalelektronik und die Ansteuerung der Leistungshalbleiter wird zweckmäßigerweise direkt aus der angeschlossenen Batterie gewonnen, kann alternativ aber auch extern zugeführt werden. Der Leistungsbedarf für die obligatorisch erforderliche Signal- und Ansteuerelektronik ist wegen der quasistationären Ansteuerung der Leistungshalbleiter sehr gering, da sie nicht gepulst betrieben werden.

Die konkrete Ausführung und Dimensionierung dieser Komponenten hängt entscheidend von den jeweiligen Einsatzanforderungen und dem Spannungs- und Leistungsbereich ab, so dass keine allgemeingültigen Empfehlungen gegeben werden können. Wegen des einfachen Funktionsprinzips der dargestellten Lösung ist eine rein Hardware-mäßige Realisierung der eigentlichen Überwachungs- und Schutzfunktion möglich und im Interesse einer hohen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit auch sinnvoll.

Die optional erforderlichen Komponenten richten sich nach weitergehenden Anforderungen, wie z.B. galvanische Trennung von Batterie und Netz (Schütz), die Einbindung in ein Batteriemanagementsystem und/oder eine übergeordnete Automatisierung über Signalschnittstellen. Zur Einbindung in Batteriemanagementsysteme und bei beabsichtigter Parallelschaltung von Batteriesträngen ist es ferner sinnvoll, zusätzliche Spannungssensoren auf der Batterie- und der Netzseite der ECLs zu verwenden.

Die Signalverarbeitung der optionalen, nicht unmittelbar schutzrelevanten und nicht zeitkritischen Funktionen erfolgt zweckmäßigerweise mit einem Mikrocontroller. Dieser übernimmt dann auch die Kommunikation mit der übergeordneten Automatisierung und/oder dem Batteriemanagementsystem.

Die konstruktive Gestaltung des elektronischen Strombegrenzers hängt von einer Vielzahl von Randbedingungen ab und kann ebenfalls nicht allgemeingültig angegeben werden. Sie lässt sich nur im Zusammenhang mit einer konkreten Anwendung optimieren. Zu nennen wären hierzu z.B. der jeweilige Leistungs- und Spannungsbereich, die Umgebungs- und Einbaubedingungen, die Kühlmöglichkeiten und die Schnittstellen des Leistungskreises und der Signalverarbeitung. Für Anwendungen im Bereich der Konsumgüter, insbesondere in der Elektromobilität, die aktuell wohl das größte Interesse hervorrufen dürfte, ist neben der technischen Problematik vor allem die Kostensituation von entscheidender Bedeutung. Diese hängt wiederum maßgeblich von den Stückzahlen ab, wobei die Stückzahlen wiederum darüber entscheiden, welche Aufbautechnologien zum Einsatz kommen können.

Die konsequenteste Umsetzung des dargestellten Funktionsprinzips dürfte dabei die Realisierung in Form „intelligenter Leistungsmodule“ (Intelligent Power Module, IPM) sein. Auch für andere Komponenten gibt es heute sehr kompakte technische Lösungen, z.B. für Schütze, die in einpoliger Ausführung bereits als integrale Einheit mit eingebautem Stromsensor verfügbar sind [4].

Realisierung und Erprobung eines Funktionsmusters

Zum Nachweis, dass das hier vorgestellte Prinzip sich auch in einer Gerätelösung praktisch umsetzen lässt, wurde in einem sehr frühen Entwicklungsstadium entschieden, ein Funktionsmuster eines ECL für einen Batteriestrang aufzubauen und in praxisrelevanten Tests zu erproben. Wegen des später geplanten Einsatzes auf U-Booten wurde für das Gerät eine besonders massive und schwere Gehäusekonstruktion gewählt, um die erforderliche Schockfestigkeit zu erreichen. Bild 3 zeigt das realisierte ECL-Funktionsmuster.

Die wichtigsten technischen Daten sind in der Tabelle dargestellt. Die Realisierung des Geräts und dessen Erprobung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut ELSYS der heutigen TH Georg Simon Ohm in Nürnberg.

| Betriebsspannung, maximal | 850 V |

| Nennstrom | 200 A |

| Spannungsabfall bei Nennstrom; ca. | 1,1 V |

| Resultierender Wirkungsgrad bei Nennbetrieb 800 V/200 A, ca. |

99,5 % |

| Begrenzter Kurzschlussstrom, maximal | 800 A |

| Anzahl möglicher Versuche zur KS-Klärung | 3 |

| Zeitdauer eines KS-Klärungsversuchs, maximal | 100 ms |

| Abmessungen (L × B × H) | 343 × 210 × 298 mm³ |

| Gewicht (Masse); ca. | 40 kg |

Tabelle. Technische Daten des ECL-Funktionsmusters

Entsprechend den o.g. Empfehlungen wurden die wichtigsten Überwachungs- und Steuerungsfunktionen allein in Hardware ausgeführt. Die Parametrierung des ECL erfolgt demgegenüber Software-gestützt mit einem Mikrocontroller, der auch die Kommunikation mit einem übergeordneten Bediensystem übernimmt. Zusätzlich zur Kurzschluss-Schutzfunktion eines Batteriestrangs kann über den ECL somit auch das ganz normale Zu- und Wegschalten des zugehörenden Batteriestrangs erfolgen.

Die Langzeiterprobung des Funktionsmusters fand von April 2011 bis März 2012 an einem Batteriestrang einer Versuchsanlage mit Lithium-Ionen-Akkus hoher Leistung bei HDW (heute TKMS GmbH) statt, ohne dass jemals kritische Betriebssituationen bei Kurzschlussversuchen oder Gerätestörungen auftraten.

Die Langzeiterprobung des Funktionsmusters fand von April 2011 bis März 2012 an einem Batteriestrang einer Versuchsanlage mit Lithium-Ionen-Akkus hoher Leistung bei HDW (heute TKMS GmbH) statt, ohne dass jemals kritische Betriebssituationen bei Kurzschlussversuchen oder Gerätestörungen auftraten.

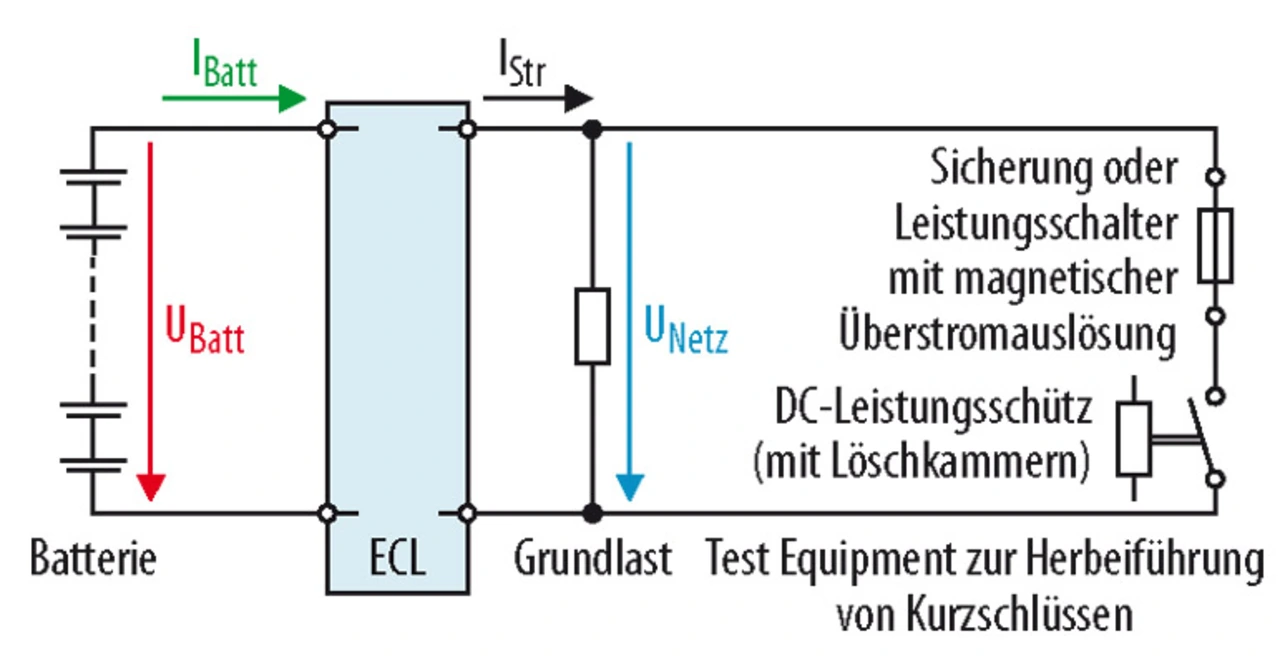

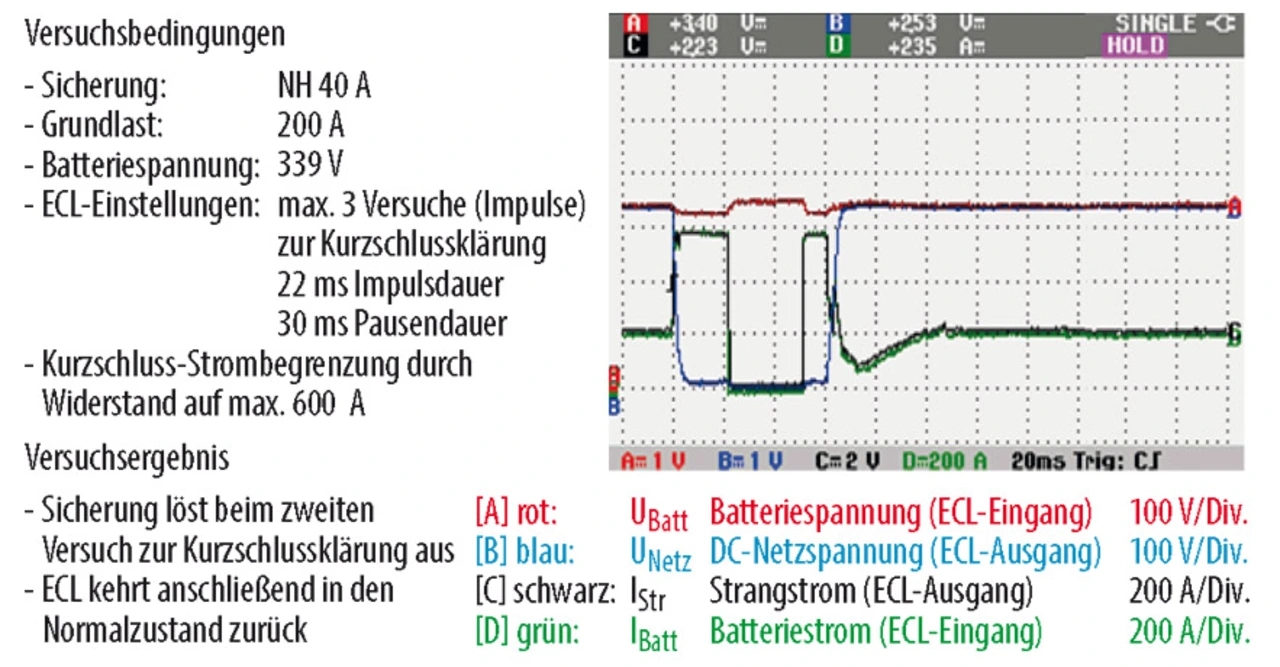

Bild 4 zeigt den vereinfachten Schaltplan der Anordnung, die zur Durchführung der Kurzschlussversuche verwendet wurde. Ein (willkürlich) ausgewähltes Beispiel für eine erfolgreiche Kurzschlusskärung ist in Bild 5 dargestellt. Mit der im Versuch eingestellten ECL-Parametrierung wird die gewählte Sicherung erst beim zweiten von maximal drei möglichen aufeinanderfolgenden Klärungsversuchen ausgelöst.

Weitere Versuchsergebnisse sind z.B. in [5] angegeben. Dort finden sich auch Erläuterungen zum heute verwendeten Laborversuchsstand, bei dem die hohen, aber nur kurzzeitig erforderlichen Kurzschlussströme über einen leistungsstarken Super-Kondensator (850 V, 14 F) bereitgestellt werden.

Sicherheitslücke geschlossen

Der geringe Innenwiderstand von leistungsstarken Lithium-Batterien hat im Fall eines externen Kurzschlusses den Nachteil, dass in sehr kurzer Zeit sehr hohe Kurzschlussströme auftreten. Mit einer relativ einfachen Schaltung lässt sich dieses Problem lösen. Dabei wird das schnelle Schaltvermögen leistungselektronischer Bauelemente mit der hohen Stromtragfähigkeit von Leistungswiderständen kombiniert.

Eine solche Schutzeinrichtung schließt eine heute noch bestehende Sicherheitslücke in Batteriemanagementsystemen und lässt sich insbesondere überall dort vorteilhaft einsetzen, wo eine selektive Kurzschlussklärung durch einen definierten, zeitlich und bezüglich des Betrags begrenzten Überstrom erforderlich ist und/oder der Einschaltstrom beim Zuschalten von Batterie oder Verbraucher begrenzt werden muss.

Die zuverlässige Wirkung der vorgestellten Lösung mit einem Geräte-Funktionsmuster für einen Batteriestrang großer Leistung wurde erfolgreich nachgewiesen.

- Kurzschlussstrom bei großen Lithium-Ionen-Akkus abschalten

- Lösungsansatz für einen elektronischen Kurzschlussstrom-Begrenzer

- Von der Idee zur Gerätelösung

- Literatur & Autor