Schutzschaltung

Kurzschlussstrom bei großen Lithium-Ionen-Akkus abschalten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Lösungsansatz für einen elektronischen Kurzschlussstrom-Begrenzer

Die Anforderungen an eine selektive Kurzschlussklärung im DC-Netz bei Speisung aus großen Akkus können dann erfüllt werden, wenn das nur schwer fassbare Phänomen „Kurzschluss“ in einen technisch fassbaren „begrenzten Überstrom“ umgewandelt wird und damit einer technischen Dimensionierung unterworfen werden kann.

Das dazu erforderliche Schutzorgan (Electronic Current Limiter; ECL) sollte folgende Eigenschaften haben:

- Im ungestörten (kurzschlussfreien) Normalzustand darf die Leistung der Hochleistungs-Lithium-Akkus nicht oder nur unmerklich beeinträchtigt werden

- Im Kurzschlussfall muss kurzzeitig ein hoher Strom zur Verfügung stehen, damit Schmelzsicherungen sicher auslösen können

- Zur Auslösung elektromechanischer Leistungsschalter mit magnetischer Überstromerkennung ist im Kurzschlussfall ein moderater Überstrom im Zeitbereich von ca. 40 ms erforderlich

- Nach Kurzschlussklärung im DC-Netz soll das Schutzgerät wieder in den Normalzustand übergehen

- In dem Fall, dass der Kurzschluss - ggf. auch nach mehreren Versuchen - nicht geklärt werden kann, ist die Batterie dann (notgedrungen) vom DC-Netz zu trennen

Die grundsätzliche technische Lösung dieser Anforderungen ist auf überraschend einfache Weise dadurch möglich, dass zunächst zwei verschiedene Betriebszustände des Schutzgeräts definiert werden, bei denen der Innenwiderstand des Schutzgeräts

- im ungestörten Normalzustand sehr klein ist und

- im Kurzschlussfall einen definierten Innenwiderstand hat, der den Strom auf einen Wert begrenzt, der maßgeblich von diesem Innenwiderstand bestimmt wird.

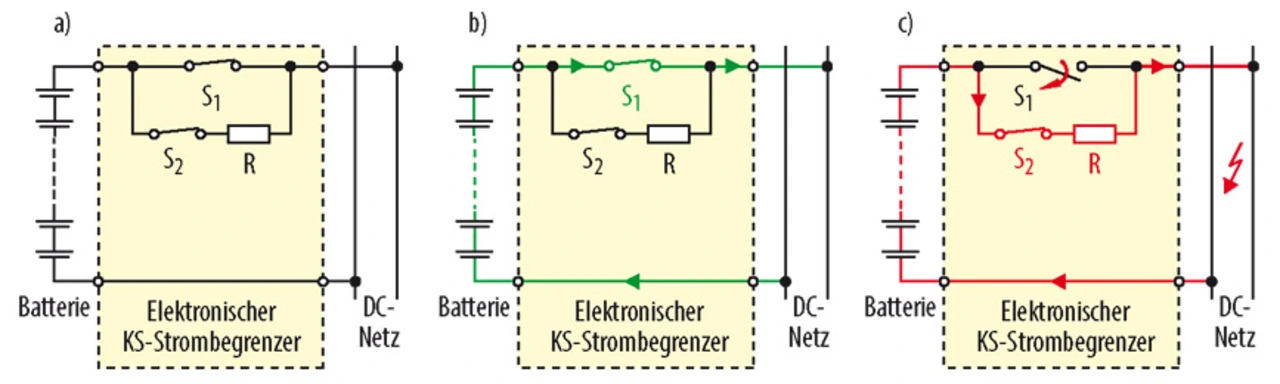

Bild 1a zeigt eine prinzipiell dazu geeignete technische Lösung. Im kurzschlussfreien Normalzustand fließt der Strom über den Schalter S1 (Bild 1b). Nach Kurzschlusserkennung wird dieser Schalter geöffnet. Der Strom fließt dann über den Schalter S2 und den strombegrenzenden Widerstand R (Bild 1c).

Durch entsprechend geeignete Dimensionierung des Widerstands R ist es möglich, im Kurzschlussfall einen Überstrom mit definierter Höhe (ohmscher Widerstandswert) und ausreichender Dauer (I²t-Belastbarkeit) fließen zu lassen und damit die selektive Kurzschlussklärung auf der DC-Netzseite bzw. beim Verbraucher zu ermöglichen. Bei entsprechender Auslegung des Widerstands sind auch mehrmalige Versuche zur Kurzschlussklärung möglich.

Prinzipielle technische Realisierung

Sowohl theoretische Überlegungen wie auch praxisnahe Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kurzschlussstrom-Erkennung und Umschaltung auf den strombegrenzten Betrieb bei leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sehr schnell erfolgen muss. Es stehen dafür nur einige 100 µs bis zu wenigen Millisekunden zur Verfügung.

Zumindest für den Schalter S1, sinnvollerweise aber auch für S2 sind deshalb schnell schaltende leistungselektronische Bauelemente erforderlich. Im Spannungsbereich von ca. 400 V bis 1.000 V und für Ströme von ca. 100 A bis maximal ca. 3.000 A kommen dafür heute vor allem IGBTs als schnelle Schalter in Frage. Für kleinere Spannungen und Ströme empfiehlt sich die Verwendung von FETs.

Für viele Anwendungen wird es zudem ausreichen, die Kurzschlussstrom-Begrenzung nur für die Stromflussrichtung des Batterie-Entladestroms (von der Batterie in Richtung des DC-Netzes bzw. der Verbraucher) vorzusehen, da die Batterieladung meist über Generatoren oder Netzgeräte mit eigener Strombegrenzung erfolgt.

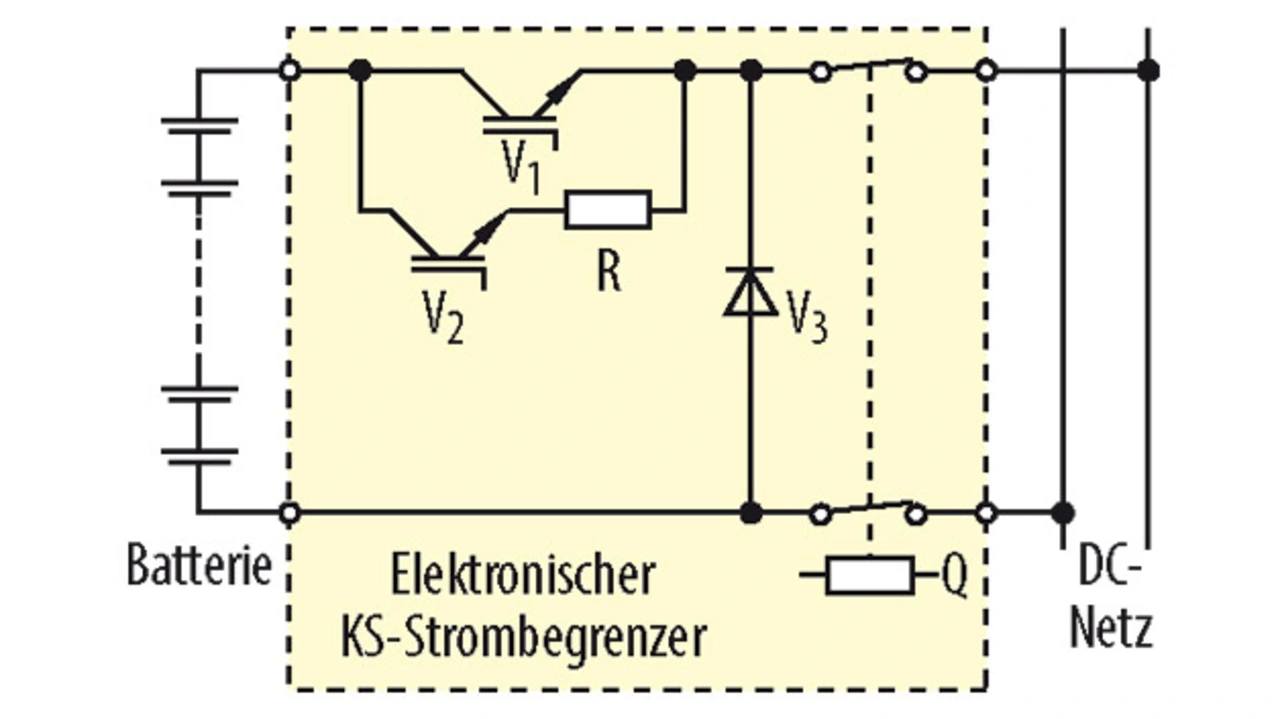

Die Prinzipschaltung und grundsätzliche Funktion des elektronischen Kurzschlussstrom-Begrenzers bei Verwendung von IGBTs ist in Bild 2 dargestellt. Die Halbleiterschalter V1 und V2 übernehmen dabei die Aufgaben der Schalter S1 und S2 aus Bild 1a.

Die Wirkungsweise ist die gleiche. Im ungestörten Normalbetrieb führt IGBT V1 den Strom. Nach Erkennung eines Kurzschlusses wird dieser IGBT abgeschaltet, so dass ein begrenzter Überstrom über IGBT V2 und den Widerstand R fließen kann.

Nach Klärung des Kurzschlusses, d.h. nach Auslösen der verbraucherseitigen Schutzeinrichtung, kehrt der Strom in seinen normalen Bereich zurück. Der IGBT V1 kann dann wieder eingeschaltet werden, so dass sich der ursprüngliche, ungestörte Betriebszustand wieder einstellt.

Gelingt es jedoch nicht, innerhalb einer definierten Zeit eine Kurzschlussklärung zu erreichen, muss der Strom durch Abschaltung von IGBT V2 gänzlich unterbrochen werden, um den Strombegrenzungswiderstand R nicht zu überlasten. Die Freilaufdiode V3 übernimmt dann den noch fließenden Strom, bis er vollständig abgeklungen ist.

In Abhängigkeit von der Belastbarkeit des strombegrenzenden Widerstands (I²t-Wert) kann auch mehrmalig versucht werden, die Kurzschlussklärung durch wiederholtes Zuschalten des IGBT V2 doch noch zu erreichen. Gelingt dies nicht, muss der Akku nach Abschalten von IGBT V2 vom Netz getrennt bleiben.

Für einige Anwendungen kann es zudem erforderlich sein, den Akku anschließend auch galvanisch vom Netz zu trennen. Dies ist mit dem optional zu verwendenden Schütz Q möglich. Da das Schütz nur im stromlosen Zustand geschaltet wird, benötigt es nicht die für DC-Leistungsschalter und -schütze üblichen Ausrüstungen zur Lichtbogenlöschung, kann also deutlich kleiner und kostengünstiger ausgeführt werden. Bei Anwendungen mit einpoligem Massebezug der Batteriespannung (z.B. Minuspol als Rückleiter über Chassis) reicht u.U. auch eine einpolige Ausführung des Schützes.

Da sehr große Lithium-Ionen-Akkus durch parallel geschaltete Batteriestränge realisiert werden, ist es sinnvoll und auch notwendig, jedem dieser Batteriestränge einen ECL zuzuweisen, damit die Ströme durch die ECLs in einer moderaten und beherrschbaren Größenordnung bleiben.

Schutz nicht nur im Kurzschlussfall

Die dargestellte Lösung beschränkt sich nicht auf den Einsatz als Abschalter bei hohen Kurzschlussströmen. Auch beim Zuschalten der Batterie auf das DC-Netz und die angeschlossenen Verbraucher treten meist temporär hohe Ströme auf, die durch den Aufladevorgang parasitärer Kapazitäten und real vorhandener Kondensatoren von Stromrichtern und (Schalt-) Netzteilen entstehen.

Erfolgt das Zuschalten der Batterie nun dadurch, dass zuerst S2 (bzw. V2) eingeschaltet wird, wirkt der Widerstand R als Vorladewiderstand. Nach Abschluss des Ladevorgangs kann dann S1 (bzw. V1) geschlossen werden. Das optionale Schütz Q (Bild 2) kann auch hier wieder ohne Laststrom geschaltet werden, wenn dessen Kontakte noch vor S2 (bzw. V2) geschlossen werden.

Weitere Anwendungen der dargestellten Schutzeinrichtung sind denkbar, natürlich auch im Bereich kleiner Leistungen und Ströme. Der Phantasie des potenziellen Anwenders sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Als Beispiel sei hier nur die Strombegrenzung von batteriebetriebenen Geräten mit DC-Motoren genannt. Die dargestellte Lösung kann hierbei sowohl zur Begrenzung des Anlaufstroms wie auch zum Blockierschutz verwendet werden.

Die Anwendung des Funktionsprinzips kann auch bipolar, d.h. für beide Batteriestromrichtungen (Entladen und Laden der Batterie) erfolgen. Da heute verfügbare abschaltbare Halbleiter i.d.R. aber nur den Stromfluss bzw. dessen Unterbrechung in einer Richtung zulassen, sind dazu zwei solcher Begrenzer gegensinnig in Reihe zueinander zu schalten. Der Spannungsabfall über der Gesamtanordnung vergrößert sich damit im fehlerfreien „Normalzustand“ um die Flussspannung einer Diode.

- Kurzschlussstrom bei großen Lithium-Ionen-Akkus abschalten

- Lösungsansatz für einen elektronischen Kurzschlussstrom-Begrenzer

- Von der Idee zur Gerätelösung

- Literatur & Autor