Herstellung von OLEDs

Displays aus dem Drucker

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Eine Frage des Materials

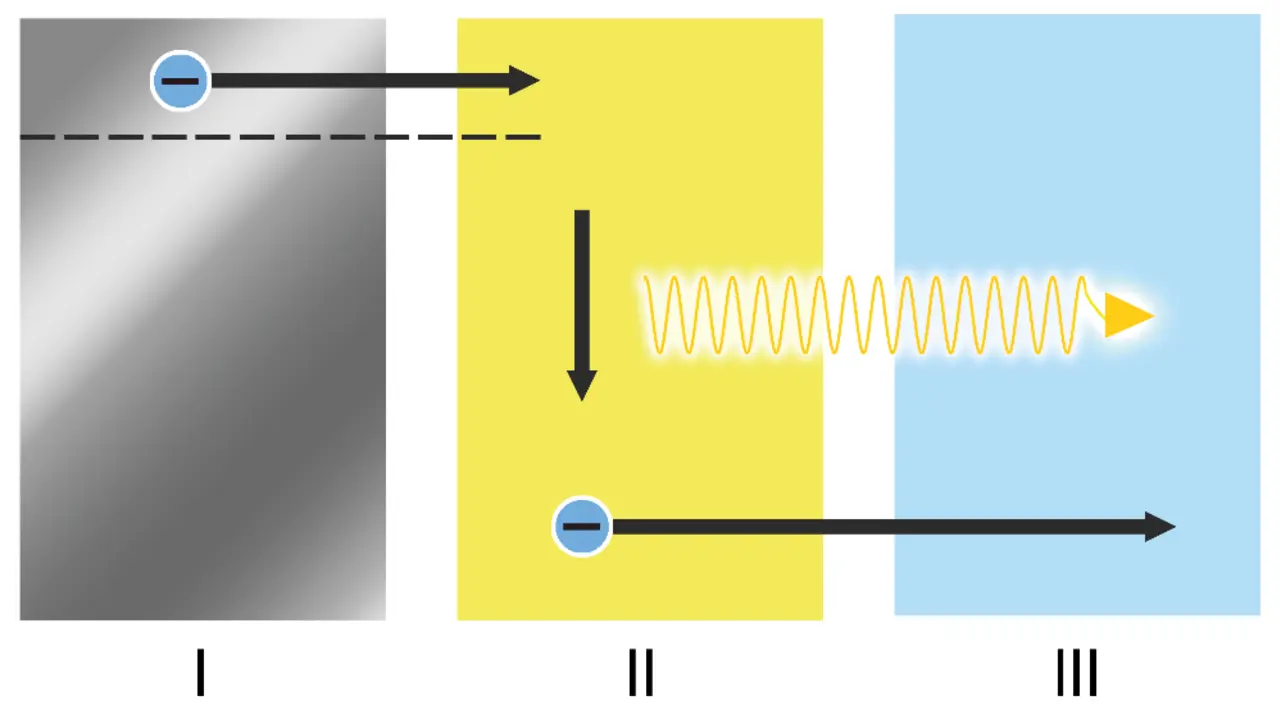

In der überwiegenden Mehrheit der OLED-Displays besteht das eigentliche lichtemittierende Material aus einem organischen, kohlenstoffbasierten Molekül, das ein schweres Metallatom, typischerweise Iridium, enthält. Für das Emittieren von Licht über einen Prozess namens Phosphoreszenz ist dieses Atom zuständig. Elektronen können einen elektronischen Übergang machen – oder genauer gesagt mit einem Loch rekombinieren – und die freigesetzte Energie in Form von Licht abgeben. Der Prozess der Phosphoreszenz ist sehr effizient, theoretisch könnte eine solche OLED eine Quanteneffizienz von 100 Prozent erreichen. In Bild 4 ist der Prozess anschaulich dargestellt. In einer organischen Leuchtdiode werden Elektronen über eine Metallschicht (I) mit hoher Energie in das organische Material (II) eingebracht. In dem organischen Material können sie ihre Energie abgeben, dabei wird Licht ausgesendet. Anschließend kann das Elektron die Schichtstruktur über eine transparente Schicht aus Indium-Zinn-Oxid wieder verlassen. Ist das schwere Atom nicht vorhanden, wird Licht nur über einen Prozess namens Fluoreszenz erzeugt, der bei OLEDs um den Faktor vier weniger effizient ist.

Um das Problem zu umgehen, also organische Materialien ohne kostspielige Seltenerd-Elemente zu verwenden, suchten japanische Wissenschaftler vor etwa einem Jahrzehnt nach einem Weg, die Effizienz der Fluoreszenz bis auf das Niveau der Phosphoreszenz zu verbessern. Und sie waren erfolgreich: Sie entwickelten ein Verfahren namens »Thermally Activated Delayed Fluorescence« (TADF). Die Moleküle, die das Phänomen aufweisen, enthalten keine schweren Seltenerd-Elemente, daher findet in den Molekülen keine Phosphoreszenz statt. Stattdessen wird die Energie, die normalerweise als Wärme verloren geht, mithilfe eines physikalischen Tricks wiederverwertet und in Form von Fluoreszenz »recycelt«. Somit steigt die Fluoreszenzintensität um den Faktor vier an, erreicht also das Niveau der Phosphoreszenz. Zwar sind die effizienten Moleküle billiger herzustellen, erfordern jedoch bisher das gleiche komplexe, aus mehreren Schichten bestehende OLED-Design. Um die Produktionskosten von OLEDs deutlich zu senken, ist der mehrschichtige Ansatz zu verändern, um so die Schichtanzahl zu reduzieren und druckbare OLEDs zu ermöglichen.

Schichten reduzieren, Kosten senken

Während bisher der Konsens bestand, dass für die Effizienzsteigerung von OLEDs Mehrschichtstrukturen erforderlich sind, zeigt ein neu entwickeltes OLED-Konzept, dass auch mit einer einzigen Schicht eine ähnlich effiziente OLED herstellbar ist. Hierbei wird der Strom direkt von den Elektroden in die lichtemittierende organische Schicht eingespeist, die über das TADF-Prinzip Licht emittiert. Die direkte Einspeisung des Stroms in das lichtemittierende Material ist seit Jahren ein ungelöstes Problem, das zu der erhöhten Komplexität des OLED-Designs geführt hat. Um die Einspeisung effizient zu gestalten, wurde bisher der Strom mithilfe mehrerer anderer organischer Schichten in die eigentliche lichtemittierende Schicht geleitet. Bei dem am Max-Planck-Institut für Polymerforschung entwickelten neuen Einschichtkonzept wird der Strom effizient und gleichmäßig in die lichtemittierende Schicht eingespeist und aus ihr entnommen, was automatisch zu einer effizienten Umwandlung von Strom in Licht führt. Eine effiziente, direkte Stromeinspeisung in die lichtemittierende Schicht macht die umgebenden organischen Schichten überflüssig und führt zum Erfolg: Die OLED besteht nur aus zwei Elektroden und einer Schicht des organischen Halbleiters.

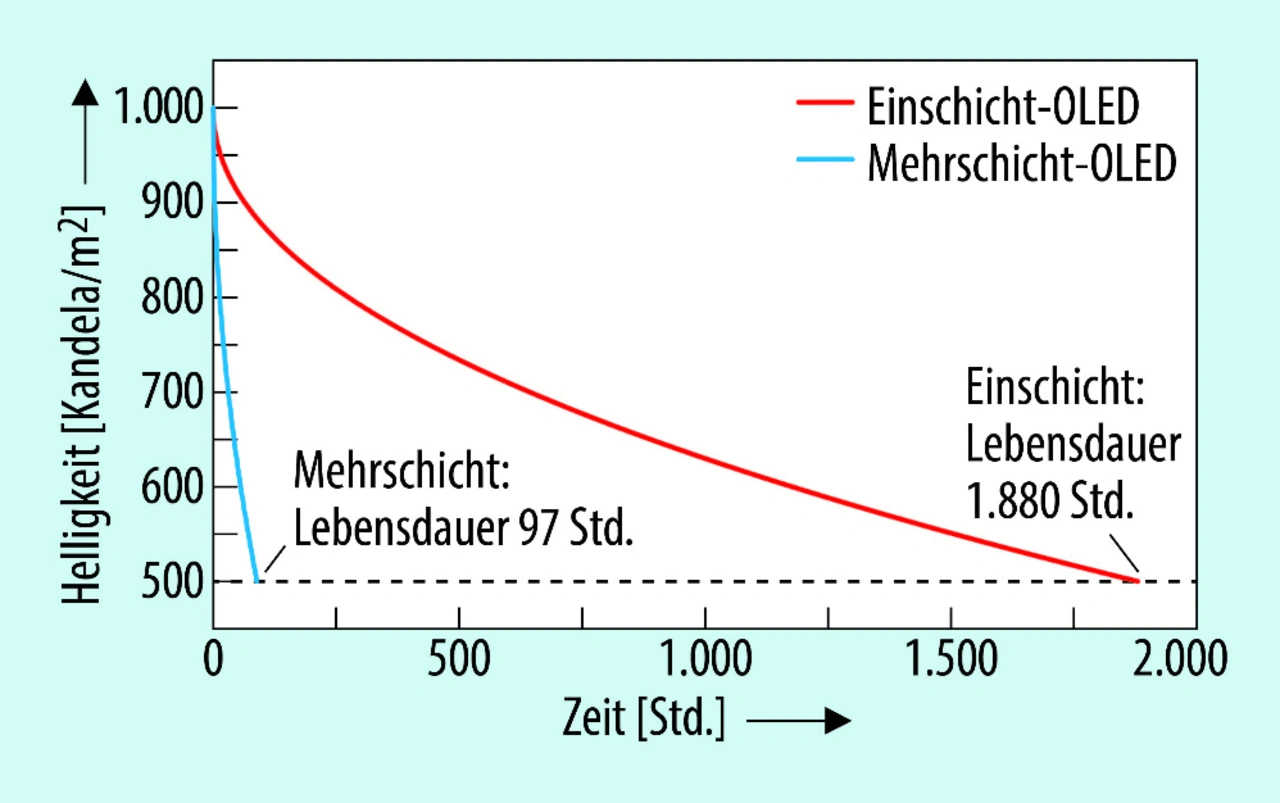

Es wurde gezeigt, dass dieser wesentlich einfachere OLED-Prototyp ebenso effizient ist wie die heute bereits in einem industriellen Einsatz befindlichen Standard-Mehrschicht-OLEDs. Die einschichtige OLED erreicht eine hohe Helligkeit bei sehr niedrigen Spannungen und reduziert so den Stromverbrauch. Ein weiterer Vorteil des neuen Konzepts ist die erhöhte Lebensdauer der OLED. In Bild 5 ist ein Vergleich der neuen Einschicht-OLED mit einer Mehrschicht-OLED dargestellt, wobei das gleiche lichtemittierende Material verwendet wurde. Der Vergleich zeigt: Mit dem neuen Konzept erhöht sich die Lebensdauer der lichtemittierenden Schicht stark. Bei Mehrschicht-OLEDs fiel die Helligkeit innerhalb von nur 97 Stunden auf 50 Prozent des Anfangswerts. Bei der Einschicht-OLED hingegen wurde diese als Lebensdauer bezeichnete Zeit auf 1880 Stunden bestimmt. Die Lebensdauer im einschichtigen Layout ist also um den Faktor 20 länger. Während das neue OLED-Konzept die Lebensdauer deutlich verbessert, ist die Lebensdauer für die Vermarktung jedoch noch nicht ausreichend: TADF-Moleküle erreichen noch nicht die Stabilität der bekannten phosphoreszierenden lichtemittierenden Materialien. Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Verbesserung der Stabilität der TADF-Emitter. Es wird erwartet, dass TADF-Moleküle die gleiche Lebensdauer wie phosphoreszierende Emitter erreichen können.

Blaues Licht führt zum Erfolg

In Zukunft könnte das neu entwickelte Konzept einer OLED, die aus nur einer organischen Schicht besteht, gut druckfähige Displays möglich machen. Eine große Herausforderung bei OLED-Displays ist es, effiziente und langlebige blaue Pixel zu erzeugen. Bei modernen OLED-Displays mit mehrschichtigen OLEDs müssen die blauen Pixel mit Fluoreszenzstrahlern hergestellt werden, die daher deutlich weniger effizient sind als rote und grüne Subpixel. Die Anwendung phosphoreszierender Materialien für die blauen Pixel würde die Lebensdauer des Displays drastisch verringern. Potenziell sind in naher Zukunft hocheffiziente und langlebige blaue Pixel nach dem TADF-Prinzip herstellbar. Da blaues Licht eine höhere Energie hat als grünes oder rotes Licht, könnte ein zukünftiges Display aus einem einzigen OLED-Material bestehen, das blaues Licht emittiert. Die anderen Farben – grün und rot – sind mithilfe eines physikalischen Prozesses namens »Down-Conversion« erzeugbar, der das blaue Licht in andere Farben umwandelt. Daher sind in naher Zukunft durchaus biegsame, hocheffiziente und druckbare OLED-Displays herstellbar, die den Weg für eine große Vielzahl weiterer praktischer Anwendungen ebnen und das Entwickeln von neuen Geräten ermöglichen.

Literatur

[1] http://www.oled.at/duennstes-oled-display-der-welt-von-sony-video

[2] Die Originalpublikation finden Sie unter: https://dx.doi.org/10.1038/s41566-019-0488-1

Die Autoren

- Displays aus dem Drucker

- Eine Frage des Materials