Passende Treiber zur LED-Leuchte finden

...oder sie hält nur halb so lang

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen

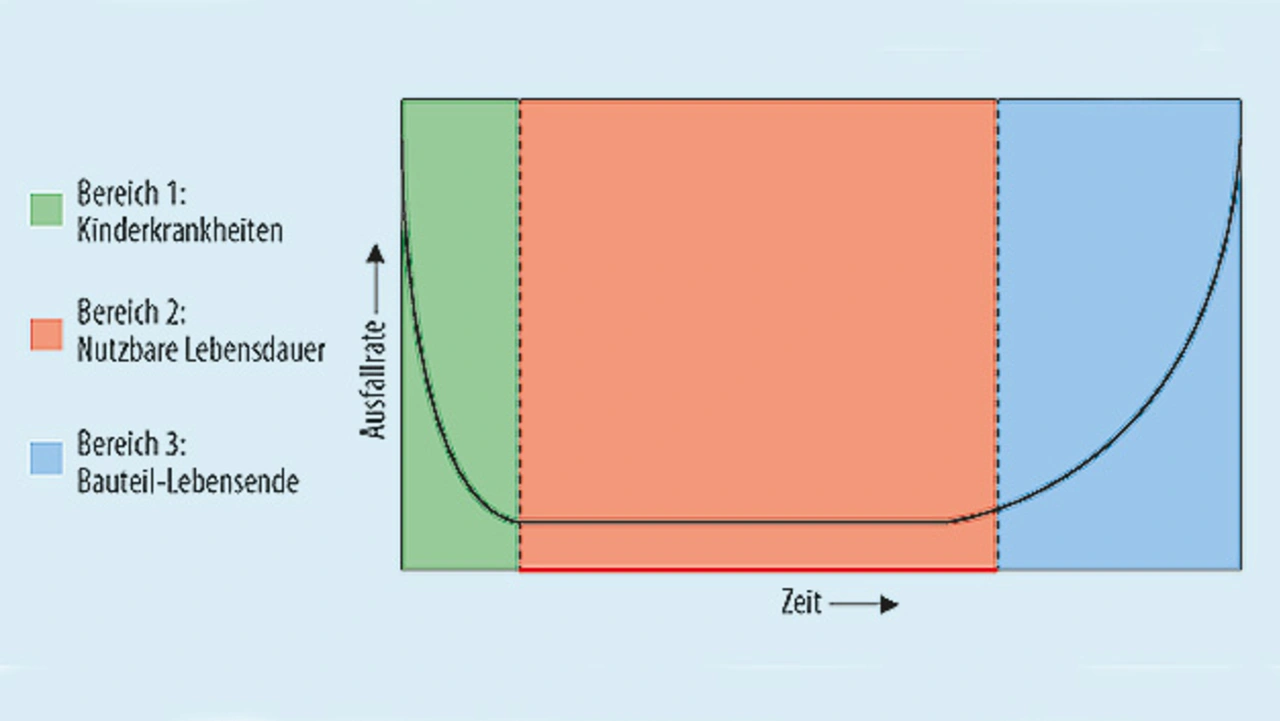

Im Zusammenhang mit der Lebensdauer wird oft auch der Begriff MTBF (Mean Time Between Failure) genannt. Dabei kommt es oft zu Missverständnissen, daher sei hier kurz auf die Bedeutung der MTBF eingegangen. Sie lässt sich am einfachsten anhand der sogenannten »Badewannenkurve« in Bild 5 verdeutlichen. Diese gliedert sich in drei Bereiche: die frühzeitigen Ausfälle, die nutzbare Lebensdauer und den End-of-Life-Abschnitt. Die MTBF deckt hierbei allerdings nur den mittleren Bereich ab. Das bedeutet, dass sie sowohl die Kinderkrankheiten als auch die Alterungseffekte ausspart. Dadurch ist leicht erklärt, warum die MTBF in der Regel mit mehreren Millionen Stunden angegeben wird.

Ermittelt wird die MTBF, vereinfacht erklärt, durch Aufsummieren der jeweiligen Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Komponenten, aus denen der LED-Treiber besteht. So wird klar, dass es sich hier um einen rein statistischen Wert handelt, der nichts mit der realen Lebenserwartung zu tun hat. Trotzdem ist die MTBF aber ein guter Wert, um die Qualität unterschiedlicher Produkte zu vergleichen.

Dimmen und Schnittstellen

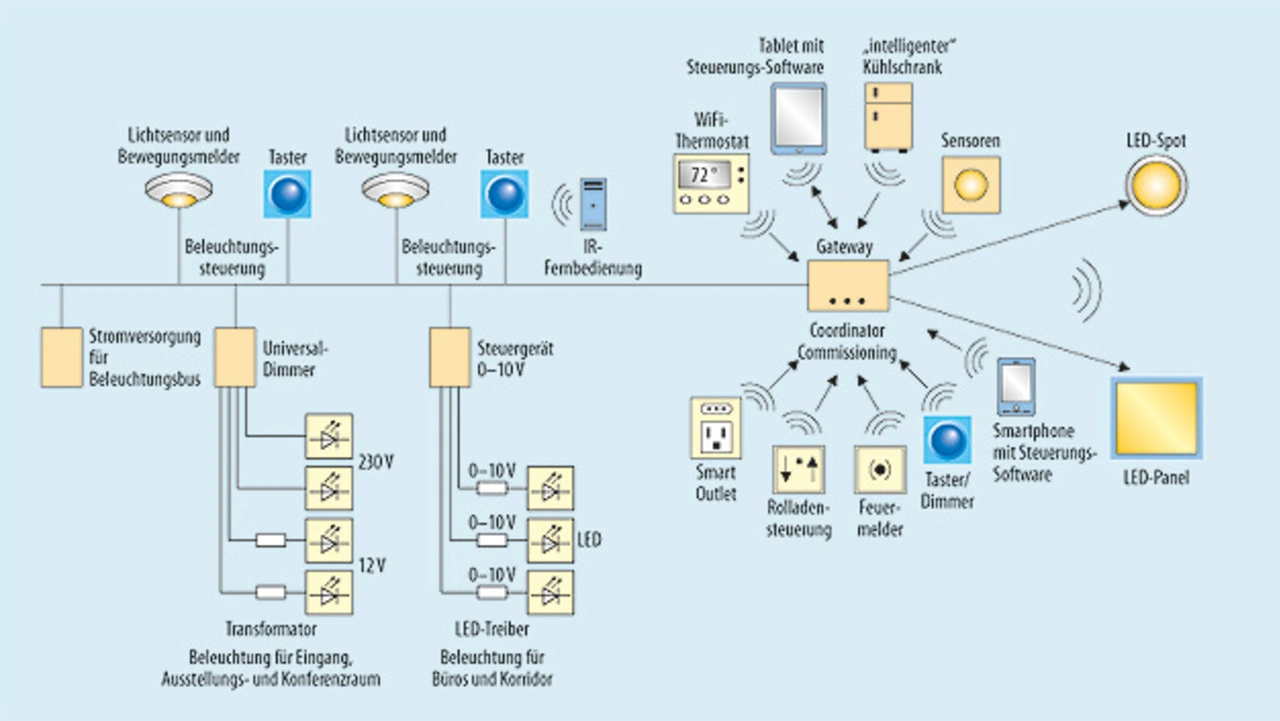

Für das Dimmen von LEDs gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder analog, durch die Änderung des LED-Stroms oder per PWM-Signal, das die LEDs in schneller Folge ein- und ausschaltet. Dabei ist es völlig egal, welche Ansteuerungsmethode am Front End verwendet wird. Selbst das altbekannte Phasenanschittsdimmen geht letztendlich auf eine der beiden Varianten zurück. Trotzdem reicht für viele Beleuchtungsanwendungen diese einfache Dimm-Schnittstelle nicht aus. Im Zeitalter von Smart Lighting bedarf es zusätzlicher digitaler Schnittstellen, um die LED-Leuchte ansteuern zu können. Hierbei teilt sich die Welt in zwei Lager. Die einen schwören auf fix verkabelte Systeme (DALI, KNX, Powerline, DMX usw.) und die anderen auf kabellose Systeme (ZigBee, Bluetooth LE, WiFi, EnOcean usw.). Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile und können über entsprechende Gateways miteinander kombiniert werden (Bild 6).

Montage und Einsatzort

Last but not least gilt es, sich noch Gedanken über den Einsatzort und die dafür notwendigen Voraussetzungen zu machen. Eine wichtige Information dafür bildet die Schutzart. Die IP-Kennzahl gibt Auskunft, wie gut ein LED-Treiber gegen Fremdkörper bzw. Flüssigkeiten geschützt ist. Für Anwendungen im Innenbereich ist üblicherweise IP20 bzw. IP44 völlig ausreichend, wohingegen im Außenbereich IP65 oder auch IP67 gefordert wird.

Neben der Schutzart spielt die Anschlusstechnik eine wichtige Rolle. Es gilt zu überlegen, ob der LED-Treiber bereits mit Kabel vorkonfektioniert sein soll oder ob Schraub- bzw. Steckverbinder ausreichend sind. Darüber hinaus gelten im Außenbereich strengere Regelungen für die Gehäusematerialien und Kabel, nicht zuletzt, um die für Außenanwendungen nötige UV-Beständigkeit zu gewährleisten.

Die Auswahl des richtigen LED-Treibers ist keine triviale Angelegenheit. Entwickler müssen sich dafür im Vorfeld über die Funktion und die Einsatzbedingungen der LED-Leuchte im Klaren sein sowie das Datenblatt des LED-Treibers richtig zu deuten wissen.

Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und Lebensdauer

Zwei 30-W-LED-Treiber haben einen Wirkungsgrad von 72 Prozent bzw. 82 Prozent. Die zehn Prozent Unterschied bedeuten in der Verlustleistungsbetrachtung einen Unterschied von 17 Prozent oder 5 W. Diese zusätzlichen 5 W Verlustleistung führen zu einer höheren Eigenerwärmung. Je nach Einbausituation können dies leicht zusätzliche 10 °C sein, welche frei nach Arrhenius die Lebensdauer der Leuchte halbieren!

Der Autor

| Thomas Rechlin |

|---|

| ist Senior Field Application Manager bei Recom Engineering in Gmunden, Österreich. Als staatlich geprüfter Elektrotechniker ist er seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Elektronik tätig. Als Leiter des globalen Application Engineering Team der Recom-Gruppe betreut er Kunden und Distributoren aus ganz Europa, referiert regelmäßig auf Fachkongressen und publiziert in Fachmedien. |

t.rechlin@recom-power.com

- ...oder sie hält nur halb so lang

- Parameter, die den LED-Treiber definieren

- Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen