UV-C-LEDs zur Desinfektion

Keine Chance für Keime

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Simulationsbeispiel

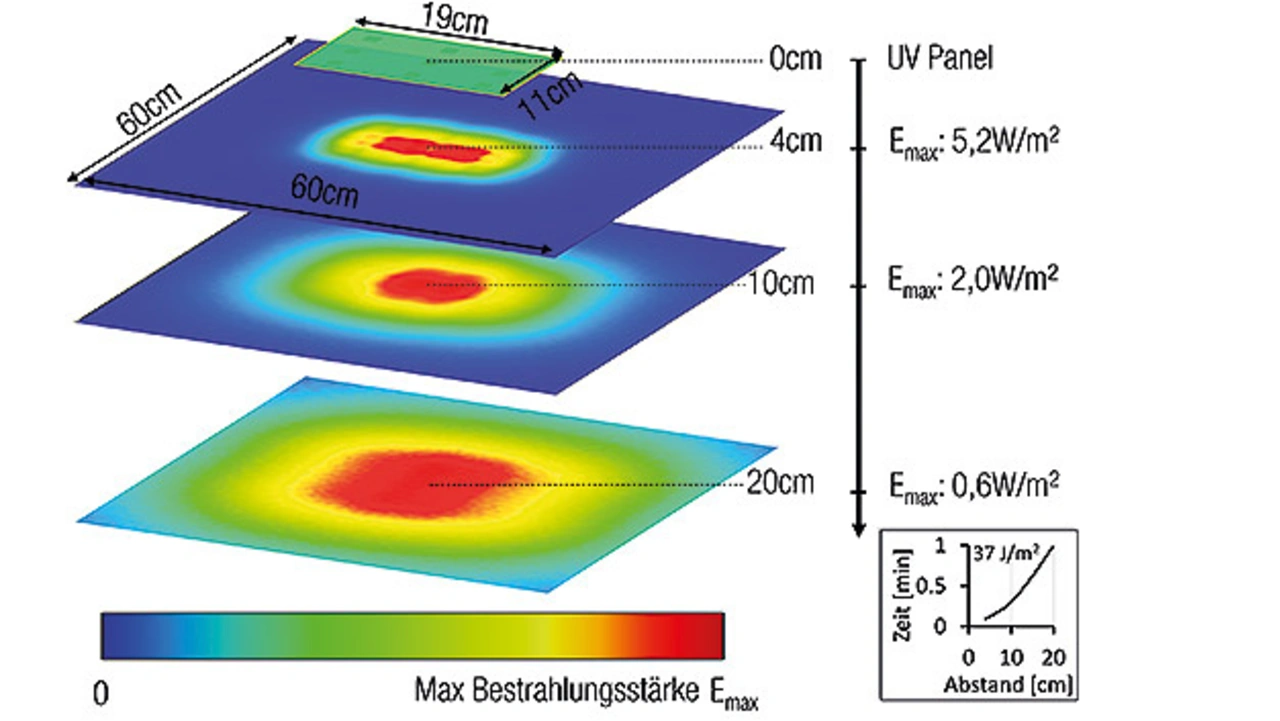

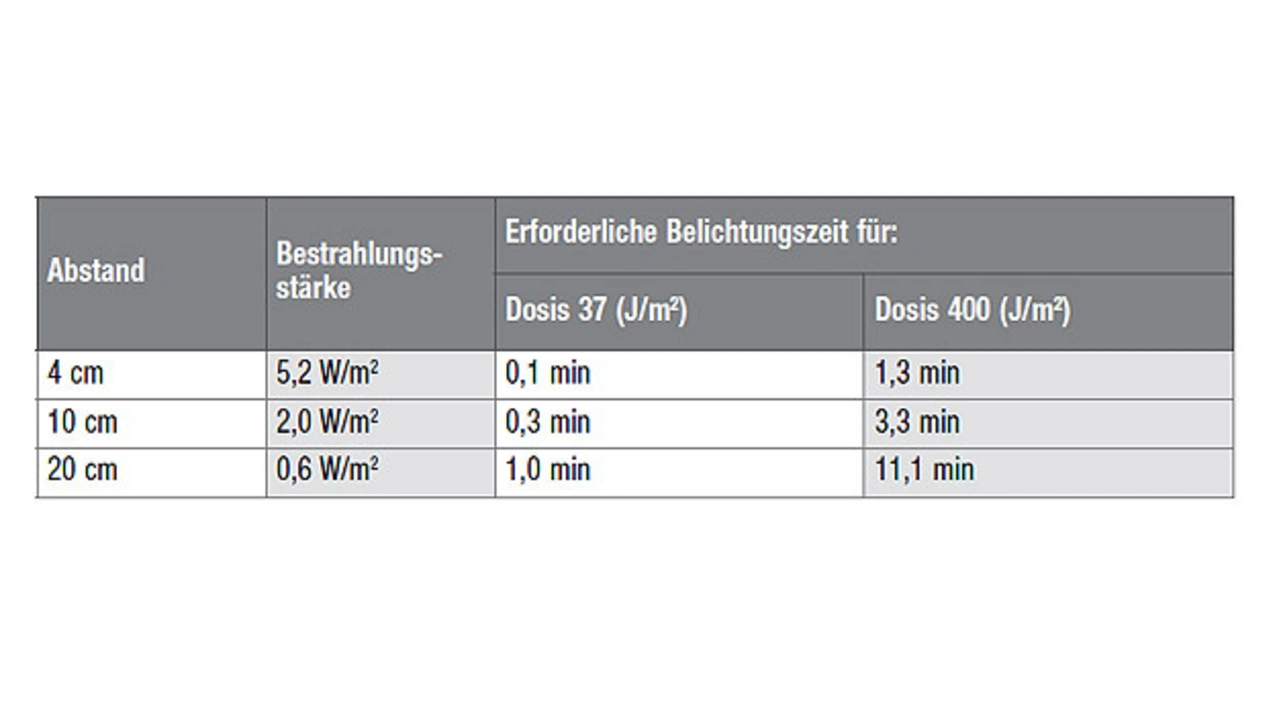

Mit zunehmender Höhe wird die bestrahlte Fläche größer, jedoch nimmt die maximale Bestrahlungsstärke ab (Bild 3). Dadurch erhöht sich die benötigte Belichtungszeit, um eine bestimmte Dosis zu erhalten, mit dem Quadrat des Abstandes (benötigte Belichtungszeit × Abstand2), wie in dem Graph für eine Dosis von 37 J/m2 gezeigt und in Tabelle 2 ablesbar ist.

Diese Berechnung gibt vor den nötigen Produkttests einen wichtigen Hinweis auf die erforderlichen Desinfektionszeiten.

Sicherheitsaspekte

UV-Licht führt bei Polymeren zu Degradation. Dies sollte man bei der Entwicklung von Anwendungen und bei der Materialauswahl berücksichtigen. Doch noch wichtiger ist es, ungewollte biologische Folgen auszuschließen. In der Natur wird die UV-C-Strahlung durch die Ozonschicht blockiert und erreicht nicht die Erdoberfläche. Aus diesem Grund haben Lebewesen auf der Erde keine Reparaturmechanismen für Schäden durch UV-C-Licht entwickelt. Deshalb ist UV-C so wirksam bei der Keimtötung, aber auch bei der Schädigung von Mensch und Tier. Sie ist besonders gefährlich für unsere Augen und die Haut und kann auch noch lange Zeit nach der Bestrahlung Hautkrebs verursachen. Laut Direktive 2006/25/EC darf die maximal zulässige Dosis pro acht Stunden Arbeitstag nicht höher als 30 J/m2 sein. Bei kontinuierlicher Exposition bedeutet dies, dass die Bestrahlungsstärke nicht mehr als 0,001 W/m2 betragen sollte.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung oder Abschirmung ist unverzichtbar, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Das folgende Beispiel gibt eine Vorstellung davon, wie Anforderungen an die Abschirmung aussehen.

Für das oben gezeigte Beispiel-UV-Panel beträgt die maximale Bestrahlungsstärke in einem Abstand von 20 cm 0,6 W/m2. Um unter die maximal zulässige Bestrahlungsstärke von 0,001 W/m2 zu kommen, darf eine Abschirmung eine Transmission von weniger als 10–3 zulassen, unter der Annahme einer Langzeitbelichtung. Es wird jedoch dringend empfohlen, die Transmission des Abschirmmaterials noch weiter zu reduzieren, da die Schädigung durch UV-C-Strahlung über eine lange Zeit kumulativ wirkt. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Bestrahlungsstärke stark vom Abstand zur UV-C-Quelle abhängig ist. Wenn in unserem Beispiel der Abstand zwischen UV-Panel und Haut/Augen 4 cm beträgt, sollte die Transmission eines Abschirmmaterials bereits kleiner als 10–4 sein. Bei 1 cm Abstand sollte die Transmission schon unter 10–5 liegen.

Wenn zu viel UV-C-Licht die Anwendung verlässt, wie zum Beispiel bei Handlampen, müssen alle Personen, die potenziell der Strahlung ausgesetzt sind, angemessen geschult werden und eine ausreichende persönliche Schutzausrüstung wie Gesichtsschutz, Handschuhe und Schutzkleidung tragen.

Weites Einsatzspektrum

Geräte mit UV-C-LEDs zu Desinfektionszwecken werden nicht nur in der aktuellen Pandemiesituation, sondern auch zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen, beispielsweise bei der Bekämpfung multiresistenter Keime. Auch für die allgemeine Keimreduzierung in Luftfiltrationssystemen, in der Wasserversorgung und in der Lebensmittelindustrie werden UV-C-LEDs (Bild 4) immer stärker gefragt sein. Allerdings erfordert die Entwicklung von UV-C-Anwendungen größte Sorgfalt und umfangreiche Tests. Wenn, wie bei den LEDs von Würth Elektronik, RayFiles zur Verfügung stehen, lässt sich der Aufwand durch Simulationen des Abstrahlverhaltens reduzieren.

Der Autor

Dominik Köck

studierte Nanostrukturtechnik an der Universität Würzburg und der University of British Columbia, Kanada. Im Studium beschäftigte er sich vor allem mit Halbleiterphysik, Plasmonik und der integrierten Quantenphotonik. Praktische Erfahrung konnte er während seines Studiums in der Produktion von Halbleiterlasern sammeln. Heute ist er als Produktmanager im Bereich Optoelektronik bei Würth Elektronik eiSos tätig und beschäftigt sich mit UV-LEDs, Rayfiles in optischen Simulationen und optischen Sensoren.

- Keine Chance für Keime

- Simulationsbeispiel