Hybride Solarzellen

Heterokontakte zwischen Silizium und organischem Material möglich

Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern des MPI legen nahe, dass die Grenzschicht von bestimmten Typen hybrider Solarzellen grundlegend anders beschrieben werden müssen, als es bisher allgemein getan wurde. Ihre Arbeit könnte ein Wegweiser für die gezielte Grenzflächenoptimierung von Solarzellen sein.

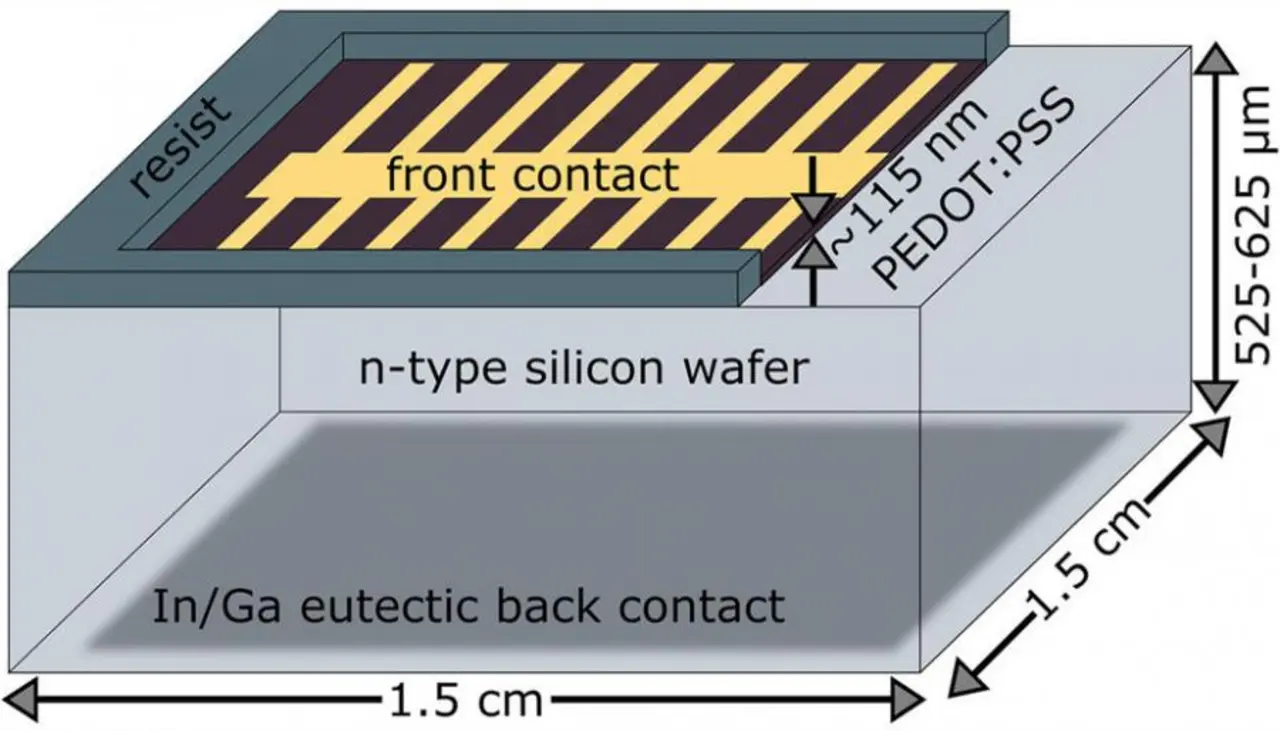

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Silke Christiansen vom Max-Planck-Institut (MPI) für die Physik des Lichts untersuchte ein System aus einem n-dotierten Siliziumwafer und einer anorganischen Polymerschicht, die von einem Komplex aus Polyethylendioxythiophen (PEDOT) und Polystyrolsulfonat (PSS) gebildet wird. Aufgrund des metallischen Leitungsverhaltens der PEDOT:PSS-Schicht nahm man für oben genannte Systeme an der Grenzschicht einen Metall-Halbleiter-Kontakt (Schottky-Kontakt) an. Die Arbeiten der MPI-Forschungsgruppe haben nun gezeigt, dass sich die Grenzschicht wie ein Heterokontakt verhält.

Die Auswirkungen dieser Erkenntnis beschreibt Sara Jäckle, Doktorandin in Christiansens Arbeitsgruppe und Erstautorin des entsprechenden Beitrags, der in Nature Scientific Reports veröffentlicht wurde: „Ein Metall-Halbleiter Kontakt ist nie ein wirklich guter Kontakt für Solarzellen, so basieren die aktuell effizientesten, rein anorganischen Silizium-Solarzellen auch auf Heterokontakten zwischen zwei verschieden Halbleitern.“ Die Arbeiten haben nun gezeigt, „dass es auch mit einem organischen Material (PEDOT:PSS) möglich ist, einen solchen Heterokontakt für Silizium zu realisieren.“

PEDOT:PSS kann leicht als dünne Schicht und bei niedrigen Temperaturen prozessiert werden. Wird deren Effizienz auf das Niveau von anorganischen Solarzellen gesteigert, böte sich eine interessante Alternative zu den bisherigen anorganischen Solarzellen.

Mit dem untersuchten, einfachen System konnten die Wissenschaftler um Sara Jäckle einen Wirkungsgrad von 14 Prozent erzielen. Das ist natürlich noch weit von den aktuellen Rekordzahlen entfernt, die regelmäßig von Seiten der etablierten Hersteller und Forscher gemeldet wird, die auf anorganische Solarzellen setzen. Ende 2014 wurden mit III-V-Halbleiter-Mehrfachsolarzellen beispielsweise 46 Prozent Wirkungsgrad erzielt, wobei es sich allerdings um ein Tandem-System aus vier Teilsolarzellen handelt. Solche Systeme bieten den Vorteil, dass sie verschiedene spektrale Bereiche des Sonnenlichts in elektrische Energie konvertieren können, während eine einzelne Zelle entsprechend nur das Licht aus einem spektralen Bereich konvertieren kann.