Wammes: Bonding, PCT, Ghost-Touches

Wie man Trouble von vornherein vermeidet

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Steigende Zahl möglicher Fehlerkombinationen

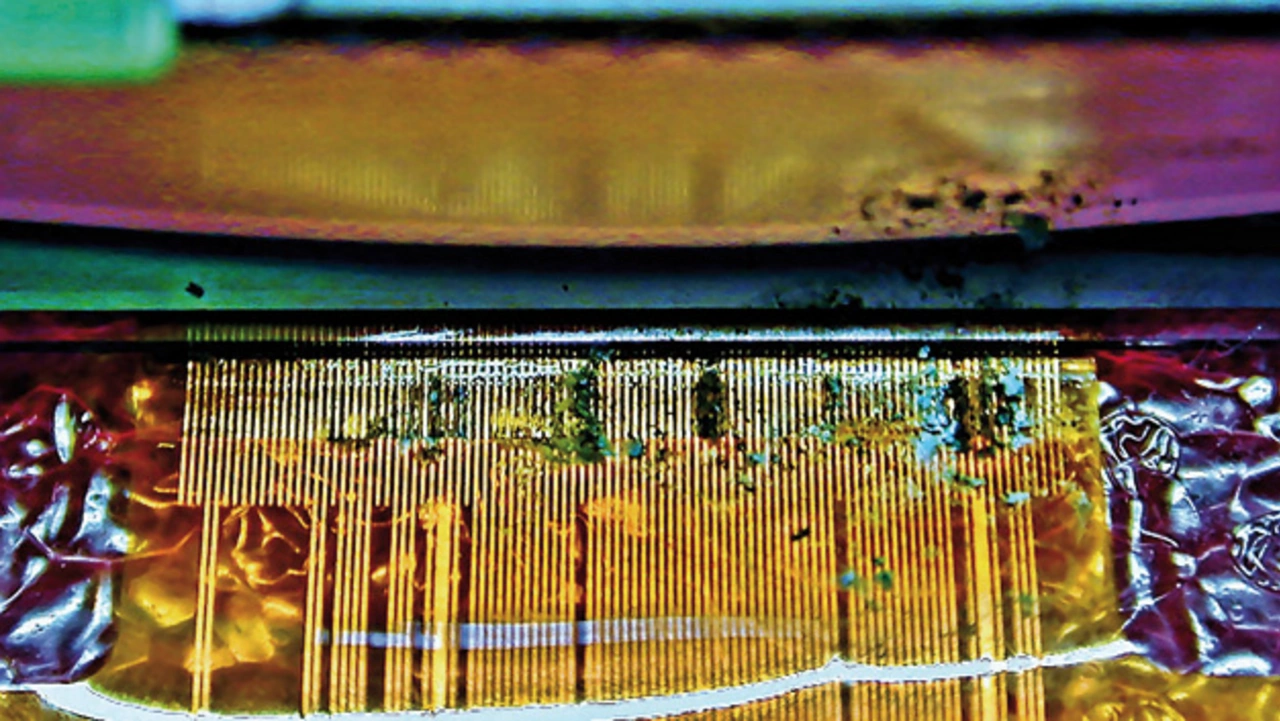

Hinter das Glas darf der Touch-Sensor. In mittlerweile fast hundert Prozent der Fälle ist das ein Multi-Touch, weil typischerweise mindestens zwei Berührungen zum Drehen oder Zoomen detektiert werden müssen. Entsprechend wird mittels Optical Bonding ein PCT an die Glasscheibe geklebt. Hier tragen alle Variationen von Klebern, Scherkräften und Verfahren zur Fehlerkombination bei: Welcher Kleber passt am besten? Welche Dicke der Klebefuge macht am meisten Sinn? Wird ein UV-härtender Kleber benötigt? Kann UV-Licht bei einem UV-härtenden Kleber an dieser Stelle dann noch durchleuchten oder ist ein Zwei-Komponenten-System doch besser? Abhängig von Materialien, Auswahl und vom Prozess selbst ist nun der Optical Touch an die Scheibe gebondet – eine Vorrausetzung für den nächsten Schritt. Denn: Nun muss der gesamte Prozess inklusive aller Überlegungen wiederholt und das Display verklebt werden.

An diesen Stack aus Glasrahmen mit oder ohne Metallumhüllung, mit PCT und Display muss jetzt der Rest des Gehäuses. Darin sitzt die Elektronik, die Hinterleuchtung, ein Controller, ein kleiner oder größerer Rechner, der die Daten aufbereitet und zur Anzeige an das Display schickt, und ein Netzteil. Benötigt werden zudem Stromkabel respektive Datenleitungen, um die Komponenten zu verbinden und mit Energie zu versorgen. Nicht vergessen werden sollten Platz und Verbindungen für Speichermedien, Schnittstellen sowie Netzwerk-, WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen. Schließlich fehlt noch ein Betriebssystem samt Applikations-Software.

Bei so vielen unterschiedlichen Komponenten, Auswahlmöglichkeiten und involvierten Prozessen kann es dann passieren, dass irgendwo auf dem Weg ein Fehler auftritt. Beispielsweise wenn der PCT plötzlich ein Eigenleben entwickelt und Befehle ohne Zutun eines Bedieners gibt: die sogenannten Ghost-Touches. Hier detektiert der Controller eine vermeintliche Berührung am Touch und generiert daraus Steuersignale zum Prozessor-Board. Nicht so schlimm auf einem Pad, mitunter katastrophal an der Steuereinheit einer Großmaschine. Die Erklärung liegt im Namen: Projected Capacitive Touch heißt letzten Endes, dass eine Berührung im eigentlichen Sinne, also mechanischer Druck, ersetzt wird. In diesem Fall durch ein Array von vielen kleinen Sendern und Empfängern, die durch Änderung einer Kapazität das Signal an den Empfängern verändern und so den eigentlichen Befehl auslösen. Zum Beispiel dann, wenn ein Finger in die Nähe der kleinen Sender und Empfänger kommt.

Fehlinterpretationen durch parasitäre Beeinflussung der kleinen Empfänger werden genau so interpretiert, als wäre es ein Finger, und ergeben damit eine ungewollte Touch-Auslösung – einen Ghost-Touch. Dieser kann beispielsweise durch Störsignale des Netzteils, aus dem Bluetooth und WLAN oder einer inkorrekten Verkabelung infolge mangelhaften Potenzialausgleichs entstehen. Das heißt, die Verkabelung und ein durchdachtes Platzierungs-Konzept in und um ein Embedded-System sind elementar.

In einer perfekten Welt sind Glas, Metall und Touch ideal verbondet, die Elemente bestens verbunden und Fehlinterpretationen vollständig vermieden. Dennoch können sich Hersteller und Integratoren nicht zurücklehnen. Das nächste Problem könnte Thermal Management vs. Packungsdichte heißen. Denn: Durch die Elektronik und das Netzteil läuft Strom leider nicht verlustfrei. Zusätzliche Wärme kommt von der Hinterleuchtung, je nach Anwendung auch von der Sonneneinstrahlung. Auf jeden Fall aber von Prozessor, Controller und Schnittstellen. Entwickler müssen sich Gedanken machen, wie diese Wärme gelenkt bzw. abgeführt werden kann, damit sie sich möglichst unschädlich wieder verteilt. Ansonsten lässt das nächste Problem nicht lange auf sich warten.

- Wie man Trouble von vornherein vermeidet

- Steigende Zahl möglicher Fehlerkombinationen