Wammes: Bonding, PCT, Ghost-Touches

Wie man Trouble von vornherein vermeidet

Displays sind als HMI nicht mehr wegzudenken. Damit steigen Stückzahlen, damit Fehler, damit die Nachfrage nach Fehlerbehebung. Häufige Fehler-Kombinationen sind Optical Bonding, PCT und Ghost-Touches. Ein kleines Einmaleins der Display-Herstellung kann dabei einigen Ärger von vornherein vermeiden.

Gang und gäbe sind heute möglichst große Displays mit PCTs (Projected Capacitive Touchscreen). Sie sind in Systemen integriert und bieten eine Oberflächenfront, die idealerweise gegen die Widrigkeiten der Umgebung geschützt ist. Kombiniert mit schöner Hochglanzoptik, Anschlusssteckern, CPU und Sonderfunktionen lassen sich die Produkte dann auch einfach verkaufen. Wichtig scheint eine einfach zu reinigende Glasoberfläche zu sein. Sie ist die Mensch-Maschine-Oberfläche, hinter der ein logischer Aufbau folgt: Ein Sensor für die Touch-Bedienung, dahinter das Display für die Bilddarstellung, dahinter die notwendige Elektronik, die das Display mit den anzuzeigenden Daten versorgt. Schließlich kommt das entsprechende Netzteil, um das ganze System mit Energie zu beliefern. Passend zur dichten Glasoberfläche sind die Geräte häufig auch nach außen möglichst dicht. Ziel ist es, dass das Gehäuse vielfältig einsetzbar respektive montierbar ist, ohne dass sich Benutzer groß um Weiteres kümmern müssen.

Von Gläsern und Metallen

In der Realität sieht das anders aus, Schrauben und Glas mögen sich nicht so sehr. Um das Glas überhaupt dicht befestigen zu können, ist es in einer metallischen Umrandung eingelassen, in der die Montagelöcher sind. Dafür muss das Glas mit dem Metall in irgendeiner Form verbunden beziehungsweise verklebt sein – nach Möglichkeit so, dass es die einwirkenden Kräfte aufnimmt und ableitet. Auch die Fuge zwischen Glas und Metall sollte dicht sein. Arbeitsschritte, die nicht selten zu Komplikationen führen. Denn: Der Wärmeausdehnungskoeffizient der Materialien ist – abhängig von der Umgebungstemperatur – für eine unterschiedliche Ausdehnung von Glas und Metall verantwortlich. Glas schrumpft oder dehnt sich auch bei hohen Temperaturunterschieden vergleichsweise wenig – im Gegensatz zu Metall. Das heißt, die Klebefuge, die alleine für die Dichtung und den Kraftschluss zuständig ist, muss jetzt diese entstehenden Scherkräfte ausgleichen, ohne Schaden zu nehmen.

Das gelingt eben nicht immer. Kommt es dann zu den ersten beeinträchtigten Bereichen, führt dies zu undichten Stellen, die den Kraftschluss noch weiter reduzieren. Abhilfe schafft hier die einfache Überlegung, mit welchem Kleber die auftretenden Belastungen beherrscht werden können und wie groß der Klebespalt sein muss, damit die zu erwartenden Scherkräfte bei maximal erlaubtem Temperaturgang kompensiert werden. Hinzu kommt, dass nicht jeder Kleber mit jeder Oberfläche zusammenspielt. Verstärkt wird das Nicht-Kleben, weil die Metalloberfläche gefräst, gedreht, gebohrt oder anderweitig mechanisch bearbeitet wird und nicht immer perfekt von Bearbeitungshilfsmitteln wie etwa Bohrmilch befreit wurde. Ähnliches gilt für eine Glasschliffkante.

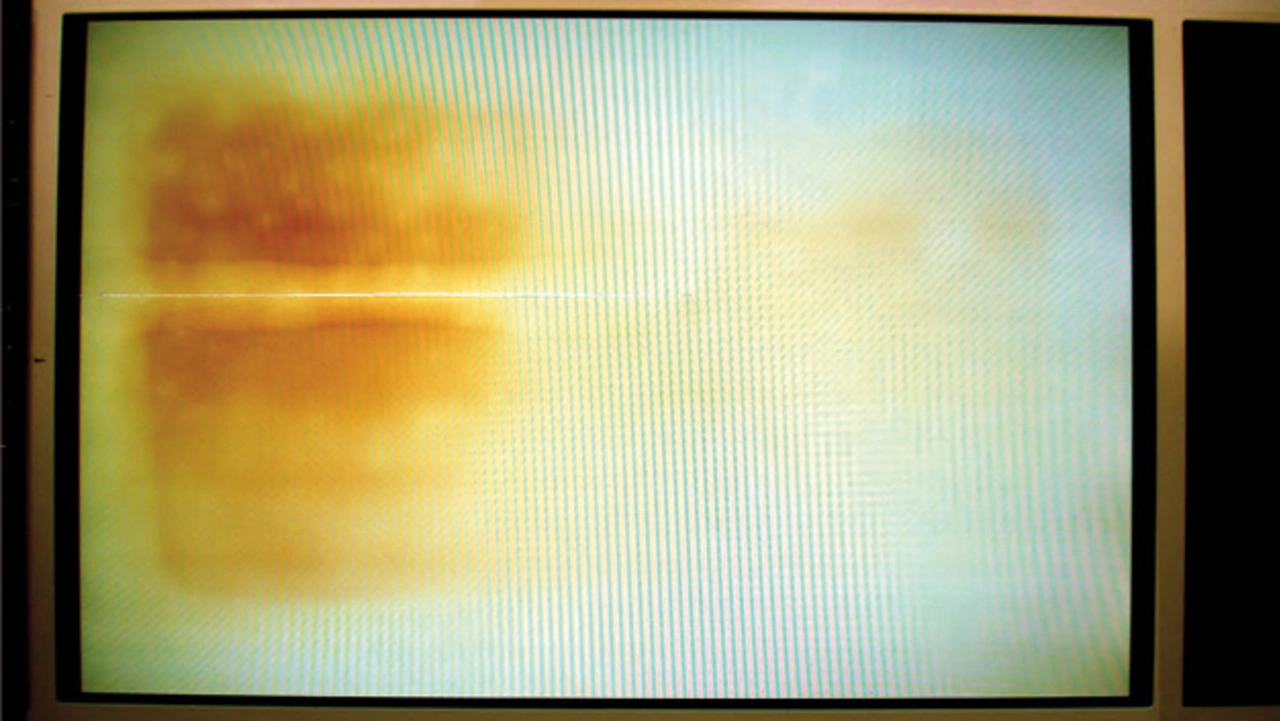

Schließlich scheint noch die ureigenste Eigenschaft des Glases zu Problemen zu führen: Es ist durchsichtig. Die Klebefuge soll aber im seltensten Falle sichtbar sein, weshalb die Glasscheibe meist teilweise bedruckt wird. Jedoch ist dann die Druckfarbe der eine Klebepartner und nicht mehr das Glas. Daher ist es auch extrem wichtig, wie fest die Druckfarbe am Glas haftet. Das heißt, der verwendete Kleber muss sich hauptsächlich mit der Druckfarbe gut verstehen und eine entsprechende Verbindung eingehen können, die dann die gewünschten mechanischen Eigenschaften erzielen kann. Auch eine Reinigung, etwa mit einem Hochdruckstrahler – falls entsprechend spezifiziert –, sollte berücksichtigt werden: Wie viel Kraft hat ein Hochdruck-Strahl und wie viel Kraft hält die Klebefuge? Die Bedruckung der Glasscheibe bringt aber noch weitere Eigenheiten mit: Je nach Kleber soll mit UV-Licht ausgehärtet werden. Abdeckende Druckfarben sind aber nur im seltensten Fall UV-durchlässig – und selbst vielleicht gar nicht einmal UV-stabil.

- Wie man Trouble von vornherein vermeidet

- Steigende Zahl möglicher Fehlerkombinationen