Exterieur-Display für autonome Fahrzeuge

Symbole sind effektiver

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entscheidungsbaum für kontextbasierte Anzeige

Damit Signage-Displays im Straßenverkehr hilfreich sind, müssen sie Informationen automatisch und kontextbasiert darstellen. Das geschieht über einen Entscheidungsbaum in der Steuersoftware auf dem Raspberry Pi. Entscheidungsgrundlage sind der gewählte Fahrmodus, Daten aus der Bordsensorik (ADAS), aus der Cloud (zum Beispiel aktuellste Verkehrsmeldungen wie Geisterfahrer) und von tragbaren Geräten mit Wi-Fi oder Bluetooth-Schnittstelle, etwa dem Smartphone des Fahrers. Für den Prototyp wurde der Cloud-Service durch einen lokalen Server simuliert und als Ersatz für die reale Bordsensorik ein Temperaturfühler, ein Ultraschallsensor und ein Gyrometer eingebunden.

Der Entwickler muss im Vorfeld Symbole oder Textnachrichten für die relevanten Szenarien erstellen, zum Beispiel »Stau«, »Überhohlen gefährlich« oder »autonomer Fahrmodus«. Das Einbeziehen Bord-externer Informationsquellen wie das Smartphone des Fahrers kann einen zusätzlichen Mehrwert darstellen. In Verbindung mit einer Park-App lässt sich zum Beispiel die Information »Parkgebühr bezahlt« über das Display statt über ein Parkticket anzeigen (siehe Bild 3b).

Kontextbasierte Anzeige, Bilder 4-6

Für die Evaluation wurden rund zwanzig Symbole erstellt. Sie umfassen Warnungen, Hinweise und allgemeine Verkehrsinformationen. Eine Auswahl ist in Bild 4 zusammengestellt.

Den größten Nutzen für die Akzeptanz autonomer Fahrzeuge durch Fußgänger stellt sicherlich die Anzeige »Fußgänger erkannt/nicht erkannt« dar. Sie wird angezeigt, wenn die Bordsensorik wartende Personen an Straßenübergängen (Zebrastreifen) erkennt und visualisiert, dass das Fahrzeug sie erkannt hat und halten wird. Eine Animation eines »laufenden« Fußgängers in grün wird nach dem Anhalten eingeblendet. Alle Symbole können prinzipiell von Fahrzeugkameras erkannt und den übrigen Autofahrern zusätzlich auf einem der Cockpit-Displays angezeigt werden.

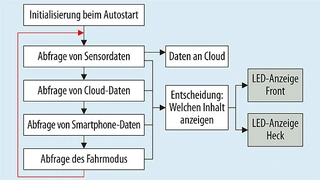

Die Steuersoftware für den Raspberry Pi ist in Python programmiert. Nach dem Autostart liest sie hintereinander alle verfügbaren Datenquellen aus und ermittelt zum Schluss der Abfrage, ob der konventionelle oder der autonome Fahrmodus aktiv ist (Bild 5). Sind die Daten aus der Bordsensorik auch für andere Verkehrsteilnehmer relevant, werden sie in die Cloud übermittelt.

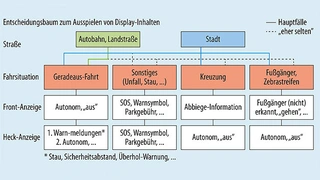

Der Entscheidungsbaum arbeitet nach dem Prinzip aus Bild 6. Die Ermittlung basiert auf gewichteten Wahrscheinlichkeiten, die sich aus der jeweiligen Fahrsituation, den Verkehrszeichen, der Navigation und weiteren Faktoren ergeben: Auf einer Landstraße oder Autobahn ist der wahrscheinlichste Fall eine Geradeausfahrt. Je nach gewähltem Fahrmodus zeigen das Front- und Heck-Display entweder ein Symbol für autonomes Fahren (Bild 3d und 4c) an oder sie sind ausgeschaltet.

Meldet die Bordsensorik ein zu dicht aufgefahrenes Fahrzeug, schaltet das Heck-Display um und blendet eine Abstandswarnung ein (Bild 4g). Ein voll vernetztes autonomes Fahrzeug kann nach diesem Prinzip auch Verkehrsnachrichten für andere Verkehrsteilnehmer visualisieren, die eventuell nicht über diese Informationen verfügen. Im Stadtverkehr ist vermehrt mit Abbiegemanövern und Fußgängern an Straßenübergängen zu rechnen. Das wird beim Abspielen der Symbole berücksichtigt.

Probandenstudie: Spürbarer Nutzen

Während der Entwicklung des Systems wurde aus Studenten eine Versuchsgruppe ausgewählt, die den Nutzen bewerten sollten. Nahezu jeder Proband nahm die Visualisierung als hilfreich und akzeptanzfördernd für autonome Fahrzeuge wahr. Speziell die Information, ob sich ein Fahrzeug im autonomen und damit langsameren Fahrmodus befindet, empfanden die Probanden als stressabbauend für die übrigen Verkehrsteilnehmer. Verbesserungsvorschläge betrafen in erster Linie die Art der Symbol- und Textdarstellung.

Innovative LED-Ansteuerung als Display-Pixel

Für die Ansteuerung und Regelung von LEDs im Automobil hat Inova Semiconductors im Rahmen der gleichnamigen Allianz [2] das ISELED-Konzept entwickelt. Hauptanwendung ist die ambiente Innenraumbeleuchtung, die zukünftig deutlich komplexer wird und nach einem neuen Ansteuerkonzept verlangt; es eignet sich allerdings auch für die Steuerung von Exterieur-LED-Anzeigen.

Ein Mikrocontroller (MCU) regelt dabei bis zu 4096 RGB-LEDs, was einem Array von 128 × 32 oder 256 × 16 RGB-Pixeln entspricht. Würde man nach dem etablierten Standardverfahren vorgehen, wären für diesen Aufbau deutlich mehr Steuerkomponenten nötig: Bisher werden die LEDs in Gruppen zusammengefasst, die ein eigener Sub-Controller steuert. Ein Mikrocontroller (MCU) dient als zentrale Steuereinheit, die alle Sub-Controller anspricht. Die Regelung eines solchen Systems hinsichtlich Helligkeit, Farbort oder Temperatur erfordert aufwendige Kalibrierungen und muß individuell im LED-System abgelegt werden.

Um nun den Farbort und die Helligkeit einer LED einzustellen, müssen diese Informationen vom MCU zum Sub-Controller der LED übermittelt werden, der daraus den korrekten Betriebsstrom berechnet. Das erhöht die benötigte Datenrate. Der etablierte LIN-Bus überträgt bis zu 20 kbit/s was bei Animationen mit circa 100 Hz Bildwiederholrate und rund 30 Bit Farbtiefe (inklusive Kalibrierdaten) die Anzahl der anzusteuernden LEDs auf weniger als zehn beschränkt.

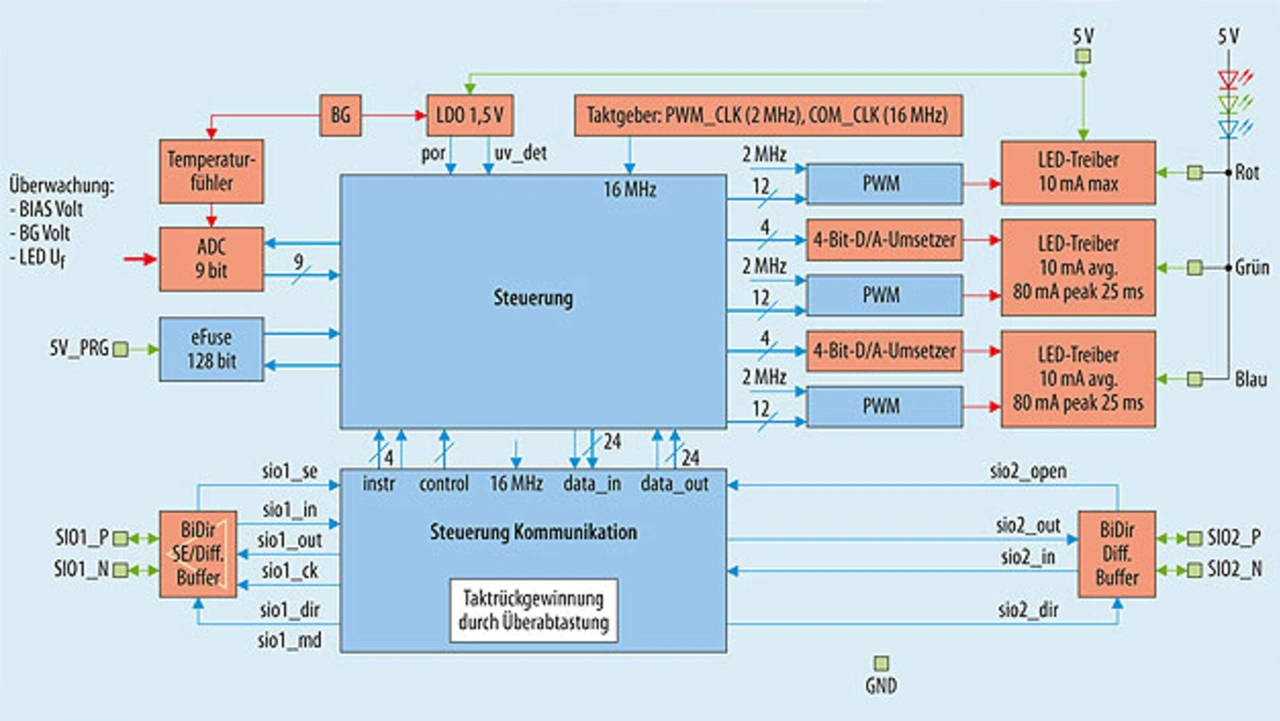

Im Gegensatz dazu basiert die ISELED-Ansteuerung auf RGB-LEDs mit integriertem, intelligenten und busfähigem Steuer-IC mit Alterungskompensation und Temperaturfühler. Alle Komponenten sind in einem Gehäuse mit nur 3 × 4 × 0,6 mm Abmessungen untergebracht. Die Kalibrierdaten hinterlegt der LED-Hersteller direkt im Steuer-IC (Bild 7). Der MCU übermittelt dann nur noch die Parameter für Farbkoordinaten und Helligkeit. Das geschieht mit einer Datenrate von bis zu 2 Mbit/s. Die restliche Regelung zur Kompensation von Helligkeitsschwankungen findet lokal an der LED statt.

Die Datenübertragung erfolgt von einer intelligenten RGB-LED zur nächsten über eine zweifaserige, ungeschirmte Leitung differenziell, mit einer Verzögerung von rund 2 μs. Die maximale Ansteuerverzögerung beträgt entsprechend 4096 x 2 μs = 8,192 ms, was für die Darstellung von Symbolen und Animationen mehr als ausreichend ist. Jede LED ist einzeln adressierbar und ermöglicht ASIL-relevante Statusabfragen zum Beispiel zum aktuellen Betriebsstrom oder zur Temperatur. Dieser Technologieansatz ist neben innovativer Innenraumbeleuchtung auch für Exterieur-Displays höchst geeignet.

Der Autor

Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach

forscht und lehrt seit 1995 an der Hochschule Pforzheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind elektronische Displays und (O)LEDs vom System-Design über Hard- und Software bis hin zur Messtechnik. Diese Aktivitäten finden in dem von ihm gegründeten Display-Labor statt. Er ist Vorsitzender des Konferenzbeirates der Electronic Displays Conference und Vorsitzender des Deutschen Flachdisplay-Forums.

- Symbole sind effektiver

- Entscheidungsbaum für kontextbasierte Anzeige