Display-Systeme zusammenstellen

Für Display-Systeme gibt es kein 08/15-Rezept

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Funktionale Fehler

Das nächste Konvolut potenzieller Irrtumsmöglichkeiten sind funktionale Fehler. Sie sorgen für den Geräteausfall, beispielsweise durch verbogene beziehungsweise verklemmte Displays. Die Physik kümmert sich nun einmal wenig um Budgetierung und Vorlieben des Einkaufs. Passt beispielsweise der Ausdehnungskoeffizient der Verbundmaterialien nicht, kann die Mechanik auch nicht funktionieren. Ein Verbund ändert sich als Ganzes, analog zum Biegemetall, das aus dem Physikunterricht bekannt ist. Durch die Biegung entstehen naturgemäß Scherkräfte, die die Metalle gegeneinander verziehen. In Konsequenz kommt es nicht nur zur Bläschenbildung, sondern auch zu Krümmungen oder Brüchen. Hier werden Querverbindung und Abhängigkeiten zu anderen technischen Prozessen deutlich, die zeigen, warum bei der Auslegung eines Display-Systems sehr viele Aspekte beachtet werden müssen. Denn: Der Verbund arbeitet ab einem bestimmten Punkt gegen seine eigene Umgebung wie Display-Matrix, Elektronik, Leiterbahnen, Dichtung oder Kleber.

Zutat 2: Wärmemanagement

Angesichts schrumpfender Margen im Displaybereich verlegen sich weltweit immer mehr Hersteller und Distributoren auf Vorwärtsintegration hin zu Gesamtlösungen oder funktionalen OEM-Baugruppen. Hierfür wird meist das Display mitsamt dem Touch-Sensor, dem Embedded-PC oder dem Controller und der Stromversorgung in ein möglichst kompaktes Chassis verpackt.

Hellere Displays bedeuten auch mehr Wärme

Geht es um die Verbesserungen der Systeme, ist die Erhöhung der Display-Helligkeit ein wichtiges Ziel. Das lässt sich am einfachsten durch die Steigerung der Lichtleistung – heißt höhere Leistungsaufnahme – der eingesetzten Lichtquellen erzielen. Bei der Komponentenzusammensetzung endet dann leider die Theorie und es entsteht eine zusätzliche Quelle für unzählige Fehlermöglichkeiten. Denn: Dass auch die Abwärme anwächst, wird häufig ignoriert. Viel zu oft wird die Frage nach der abgestimmten Temperatur außer Acht gelassen. Dabei ist es alles andere als egal, welche Temperaturen die Komponenten entwickeln, wie sich diese auf die anderen Teile auswirken, was durch unterschiedlich warme Teile im Display geschieht und wie sich diese Wärme dann auch tatsächlich verteilt – Thema Hotspots.

Die Gründe dafür beginnen bereits bei der wichtigsten Einheit des Display-Systems – der Anzeige selbst. Die Lichtausbeute eines typischen Displays liegt nur bei einem Bruchteil der aufgenommenen elektrischen Leistung. Von den 100 Prozent Leistung der Lichtquelle werden sukzessive rund 90 Prozent der Lichtleistung im System absorbiert und kommen nicht beim Betrachter an. Gleichzeitig ist die Lichtquelle aber immer die größte Hitzequelle. Hinzu kommt, dass die Hitzeentwicklung schneller steigt als die Lichtausbeute. Mit zehn Watt Leistung kann man beispielsweise 300 cd/m² erzeugen, 20 Watt dagegen reichen aber nicht für doppelte Helligkeit. Dafür wird aber deutlich mehr Leistung in Wärme umgesetzt. Die Erkenntnis »Überhitzungsschutz« allein hilft jedoch nicht viel, wenn vermieden werden soll, dass Displays nach ihrer Herstellung ausfallen. Zu viele unterschiedliche Komponenten eines Gesamtsystems können bei zu großer Hitze als erste durchschmoren und müssen daher angepasst werden. Zu ihnen zählen überhitzte und durchgebrannte Display-Treiber, die direkt an oder auf der Display-Matrix verbaut sind, thermisch überlastete Widerstände, Kondensatoren oder Halbleiter sowie thermisch geschädigte optische Filme und Polarisatoren (Bild 2).

Es kommt auf den Temperaturgradienten an

Die Faustregel heißt aber keineswegs, dass heiße Displays schlecht und kalte Displays gut sind. Vielmehr müssen Temperaturextreme ausgeschlossen werden. Denn: Nicht nur zu heiße oder zu kalte Komponenten beeinträchtigen die Funktion des Displays oder zerstören es gar. Besonders die Temperaturunterschiede zwischen Hotspots und Coldspots innerhalb eines Displays haben Folgen.

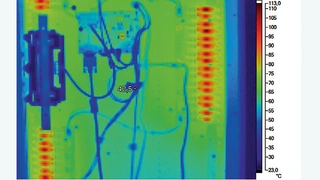

Temperaturgardienten Bild 3 bis 5

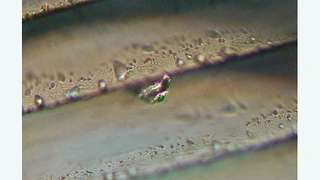

In Bild 3 ist die Wärmebildaufnahme eines Embedded-Display-Systems gezeigt, in dem Hot- und Coldspots auftauchen. Wenn das Temperatur-Delta eine gewisse Größe erreicht, führt es beispielsweise auch zur Bildung von Kondenswasser innerhalb der Anzeigeeinheit (Bild 4), damit zu Wasser und Leitungsschäden oder Kurzschlüssen. Wohlgemerkt meint Coldspot hier nicht absolut, sondern nur relativ kalt im Vergleich zur Umgebung: Schon ein halbes Grad Celsius Temperaturunterschied kann genügen, um Taubildung an der kühlsten Stelle anzuregen. Das Einbringen von Trockenmitteln in das Gehäuse der Anzeigeeinheit ist als Gegenmittel auch kein Allheilmittel, da das Material Wasser sammelt – und bei ungünstigen thermischen Voraussetzungen auch wieder abgibt.

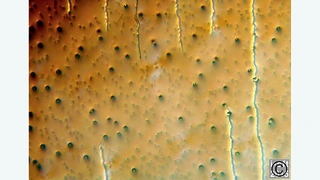

Gelangt Feuchtigkeit in ein Display oder einen Touchscreen, kann sie sich durch den Kapillareffekt ausbreiten, auch bei unbeweglichen, fest installierten Anzeigen wie zum Beispiel in Fahrkartenautomaten. Typischerweise bilden sich dann an und in den Display-Komponenten und -Bauteilen mikroskopisch kleine Tröpfchen, da viele der eingesetzten Materialien auch noch hygroskopisch sind. »Sterbenden« Touchscreens, die unter anderem an einem Golden-Layer-Effekt erkennbar sind (Bild 5), gibt der Kapillareffekt bei kondensierender Feuchte sozusagen den Rest. In jedem Fall aber kann unbemerkte Nässe Kurzschlüsse verursachen oder alkalisch beziehungsweise sauer werden, wodurch es zu Korrosionen und Veränderungen der Leitfähigkeit kommen kann. Entstehen Korrosionen an Halbleitern oder der Platine, kann das Display meist nicht mehr gerettet beziehungsweise dekontaminiert werden. Feuchtigkeit kann viele Schäden anrichten, die man zudem nicht wie etwa eine durchgeschmorte Stelle auf den ersten Blick erkennt. Ferner gilt: Wenn Displays aufgrund von Taubildung ausfallen, gestaltet sich die Fehlersuche oftmals noch schwieriger als bei direkter Überhitzung. Wegen der elektrischen Leitfähigkeit von wässrigen Lösungen sind Kurzschlüsse natürlich ein häufiges Problem. Doch Wasser ist durch die darin gelösten Substanzen auch chemisch aktiv. Es kann somit alkalisch oder sauer werden und Korrosion an elektronischen Bauteilen verursachen. Zudem gilt: Feuchte Wärme ist auch ein beliebtes Milieu für andere unliebsame Gäste wie Mikroben und Schimmelpilze.

- Für Display-Systeme gibt es kein 08/15-Rezept

- Funktionale Fehler

- Zutat 3: Dichte und Gehäuse