„Schwarze Löcher“ bei Displays

Den Mura-Effekt verstehen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die drei Mura-Klassiker

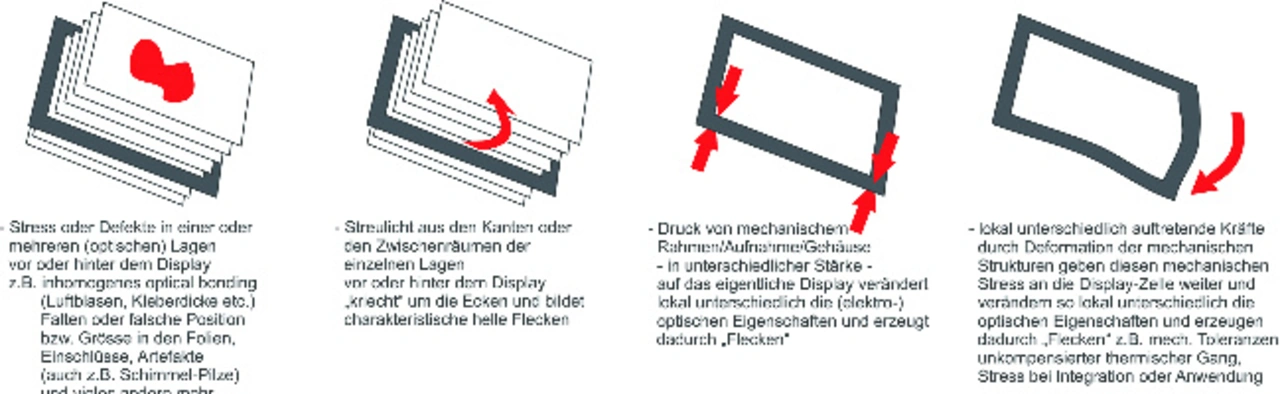

Häufig tritt Black Mura bei mechanischen Verspannungen auf. Leicht simuliert ist der Effekt an Notebooks oder Tablets, bei zu festem Druck auf das Display oder bei Biegung längs der Bildschirmdiagonale. Dadurch verändern sich im Inneren des Displays Strukturen. Zum Beispiel der Abstand für den Gap, in dem der eigentliche Flüssigkristall steckt, oder der lokal unterschiedliche Druck auf den Flüssigkristall, was dessen elektrooptische Eigenschaften lokal verändert. Dadurch verändert sich entsprechend auch die Homogenität. Einen ähnlichen Effekt verursacht es, wenn mechanische Bestandteile verbaut werden, die hier oder da nicht wirklich passen. Ebenso wenn sich wegen mangelnder Kompensation der Ausdehnungskoeffizienten die verwendeten Bauteile und Materialien bei Temperaturgang verformen.

Ein zweiter großer Grund für Mura – auf jeden Fall bei LCDs – ist das Backlight. Zum einen, wenn die Lichtquelle über die Fläche ungleich hell ist. Zum anderen, wenn die Lichtverteilung, beispielsweise durch das Light Guide, den verwendeten Reflektor oder weitere optische Folien, keine wirklich homogene Ausleuchtung erzeugt oder mit Temperaturgang ein Eigenleben führt. Das kann einerseits daran liegen, dass optische Folien faltig oder verrutscht sind, andererseits daran, dass ein verbautes Element verbogen ist oder dass ein notwendigerweise hochwertiges Bauteil nicht wirklich hochwertig ist. Eine weitere Ursache sind unterschiedliche Abstände im optischen Stack, zum Beispiel Toleranzen in Design und Verbau oder Temperaturgang, die als Intensitätsmodulation sichtbar werden. Oder es hat sich allgemein die Qualität der Komponenten, beispielsweise von Batch zu Batch, verändert. In jedem Fall entstehen sichtbare Inhomogenitäten und Artefakte. Selbst das beste Display kann dann nur zeigen, was dahinter entsteht.

Und dann wären da noch alle Elemente, die im weiteren Strahlgang vor dem eigentlichen Display verbaut sind, wie Polfilter, Touch-Sensoren oder Optical-Bonding-Kleber. Mura entsteht auch durch in Dicke, Aushärtung, Mischung oder Einschlüsse unterschiedlich aufgetragene Kleber, zu stark belastete oder unpassende Polfilter und Retarder, lokale Degradationserscheinungen oder Verunreinigungen – oder andere mitverbaute Dinge wie Abstandhalter, Dichtbänder oder andere Prozessierungshelferlein.

Displayspezifikationen sind ein Muss

Selbstverständlich sind diese drei großen Mura-Klassiker jeder für sich in viele einzelne Spezialfälle unterteilbar. Eine generelle Zuordnung funktioniert also nicht ohne weiteres. Allerdings ist eine genaue Zuordnung Voraussetzung, um Mura-Effekte abzustellen. Ein Beispiel: Ein Device ist minimal verbogen – ist hier gegebenenfalls zu wenig Kleber in der verbogenen Ecke nach dem Optical Bonding? Ist die Klebeschicht ungleichmäßig, gibt es optische Effekte – wurde hier der Mura-Fehler bereits beim Kleben generiert? Gegen Mura hilft nur, logisch und präzise nachvollziehen zu können, an welchen Stellen angesetzt werden muss.

Folgerichtig ist es auch notwendig, Gedanken darauf zu investieren, was passiert, wenn Materialien oder Komponenten ausgetauscht oder ersetzt werden, beispielsweise bei Second und Third Sources. Was sind die Eigenschaften und Eigenheiten? Was muss angepasst werden? Wie reagieren neue Elemente mit alten? Reaktionen sind auch nicht immer gleich, denn kompatibel heißt eben nicht identisch! Andere Teile verhalten sich eigen, sind zum Beispiel dünner, können einfacher brechen, biegen oder verkratzen. So komplex wie die optischen Funktionen sind dann auch die Beziehungen zueinander: Design, Material, Verarbeitung, Verbau, Produktion, Programmierung, Ansteuerung, Qualität …

Spätestens hier erkennen Verantwortliche, wie hilfreich echte – will heißen: vollständige und aktuelle – Displayspezifikationen sein können. Mit den richtigen und notwendigen Angaben, denn Farbe und Abmessung allein genügen nicht. Notwendig sind ebenfalls Angaben zu erlaubten Belastungen oder zur Weiterverarbeitung, Auflösung und Orientierung, Stecker, Geometrie oder erlaubten Konfigurationen. Um ein Beispiel zu nennen: Dürfen Kräfte im verbauten Zustand direkt über das Display abgeleitet werden? Ein Design-Ansatz, der zwar häufig angewendet wird, mechanisch einfach und günstig umgesetzt werden kann, aber in den seltensten Fällen tatsächlich zulässig ist.

- Den Mura-Effekt verstehen

- Die drei Mura-Klassiker