Hohe Anforderungen an Displays

Ablesbar unter allen Umständen

Bildschirminhalte müssen zu jeder Zeit und unter allen Umgebungsbedingungen perfekt ablesbar sein. Doch wie gelingt das? Ausschließlich auf die Spezifikation der Helligkeit zu achten, reicht nicht aus. Worauf also kommt es bei der Konzeption des Displays an? Welche Faktoren sind zu berücksichtigen?

Displays sind ein integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens. Die Industrie entwickelt dazu maßgeschneiderte Produkte mit integrierten Displays (Mensch-Maschine-Interfaces/MMI) für verschiedenste Märkte/Applikationen, darunter Maschinensteuerung, Medizintechnik, Elektromobilität, Transportwesen, Smart Retail, Infotainment, Smart Building und Wearables. Ob im Innen- oder Außenbereich, Nutzer dieser Geräte erwarten die optimale Erkennbarkeit aller dargestellten Inhalte – unabhängig von der Umgebungsbedingung. Tatsächlich wird die Bedeutung des Displays oftmals erst dann erkannt, wenn dieses nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich als ungeeignet in einer bestimmten Anwendung erweist. Angesichts der Vielfalt an Applikationen, in denen Displays heute zum Einsatz kommen, muss der optischen Performanz unter Umgebungslichteinfluss bei der Konfiguration besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Strahlt beispielsweise direktes Sonnenlicht auf ein Display, ist der Inhalt oft nur noch schwer oder gar nicht mehr zu erkennen.

Wie aber sollte sich das optimale Display unter Umgebungslichteinfluss verhalten und lässt sich prüfen, ob Displays in dieser Hinsicht überhaupt angemessen spezifiziert sind? Und wie ermittelt man die wichtigsten Parameter für die Auswahl geeigneter Displays für Anwendungen mit Umgebungslichteinfluss?

Umgebungslicht ist variantenreich

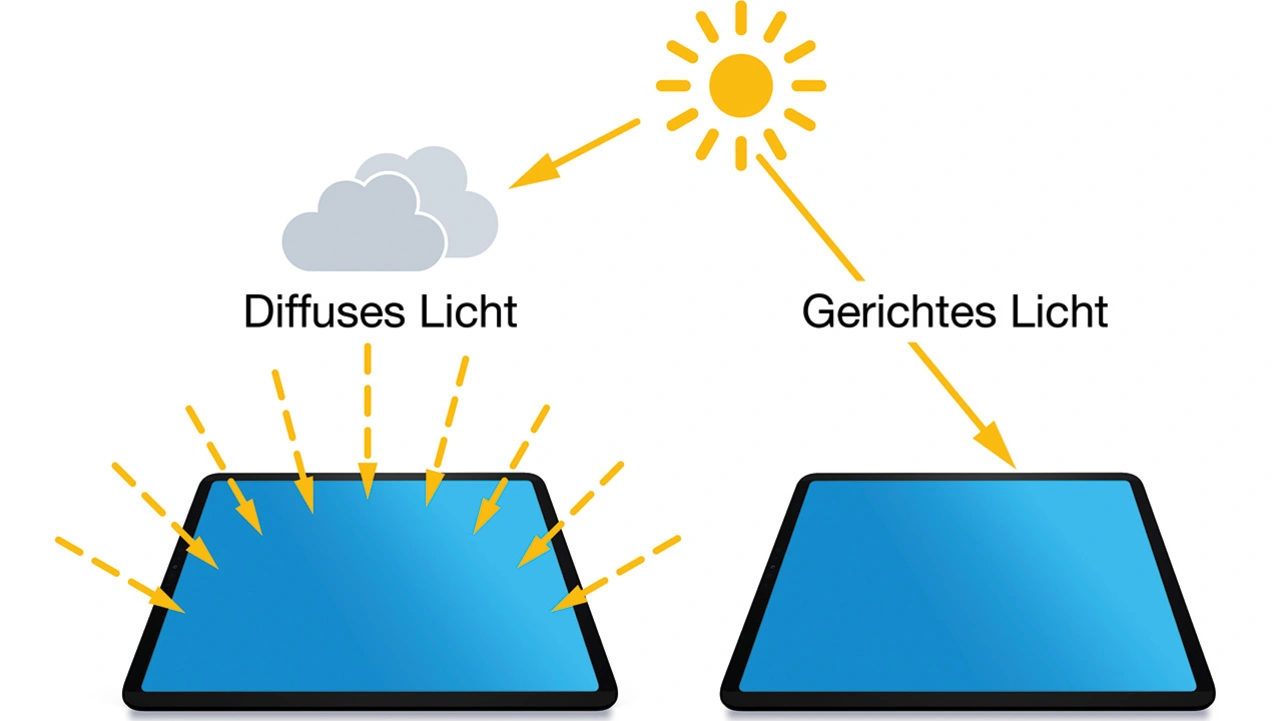

Neben anderen Faktoren wie Temperatur/Klima und Betrachtungswinkel wird die visuelle Qualität und damit die Lesbarkeit von Bildschirmen (Außen- und Innenanwendung) maßgeblich von der Umgebungsbeleuchtung beeinflusst. Dabei kann es sich um natürliches Sonnenlicht oder künstliche Lichtquellen handeln. Mögliche Beleuchtungsszenarien werden zur Unterscheidung in diffuse, gerichtete oder gemischte Beleuchtungsbedingungen eingeteilt. Diffuse Beleuchtung entspricht dabei dem natürlichen Sonnenlicht an einem bewölkten Tag, während die gerichtete Beleuchtung an klaren, sonnigen Tagen auftritt (Bild 1).

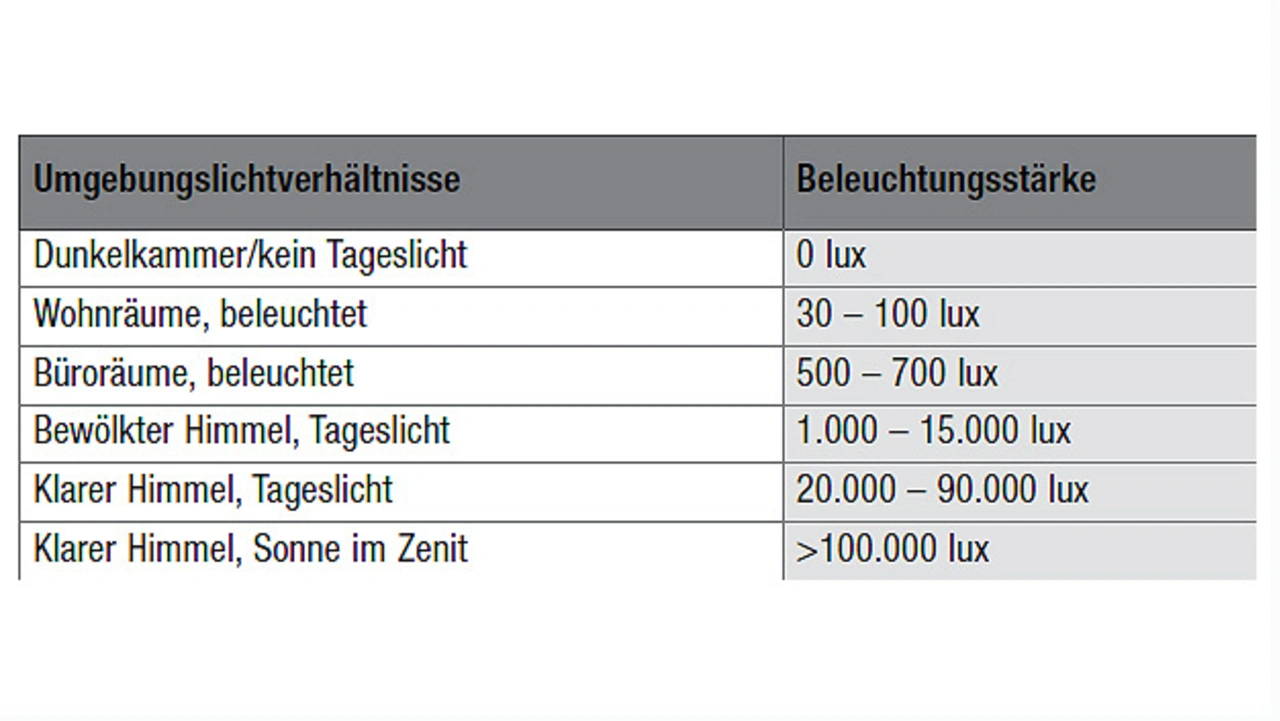

Die Beleuchtungsstärke, gemessen in Lux, beschreibt die flächenbezogene Lichtmenge lm/m2, die auf ein beleuchtetes Objekt fällt. Typische Beleuchtungsstärkewerte für verschiedene Szenarien sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Externes Licht oder Umgebungsbeleuchtung führt immer zu Reflexionen auf der Displayoberfläche. Deshalb spielen die Oberflächeneigenschaften beim Reflexionsverhalten auch eine entscheidende Rolle. Polierte Oberflächen (glossy) begünstigen eher spiegelnde Reflexionen, während matte Oberflächen (anti-glare) die Reflexionen von Umgebungslichtquellen diffus streuen.

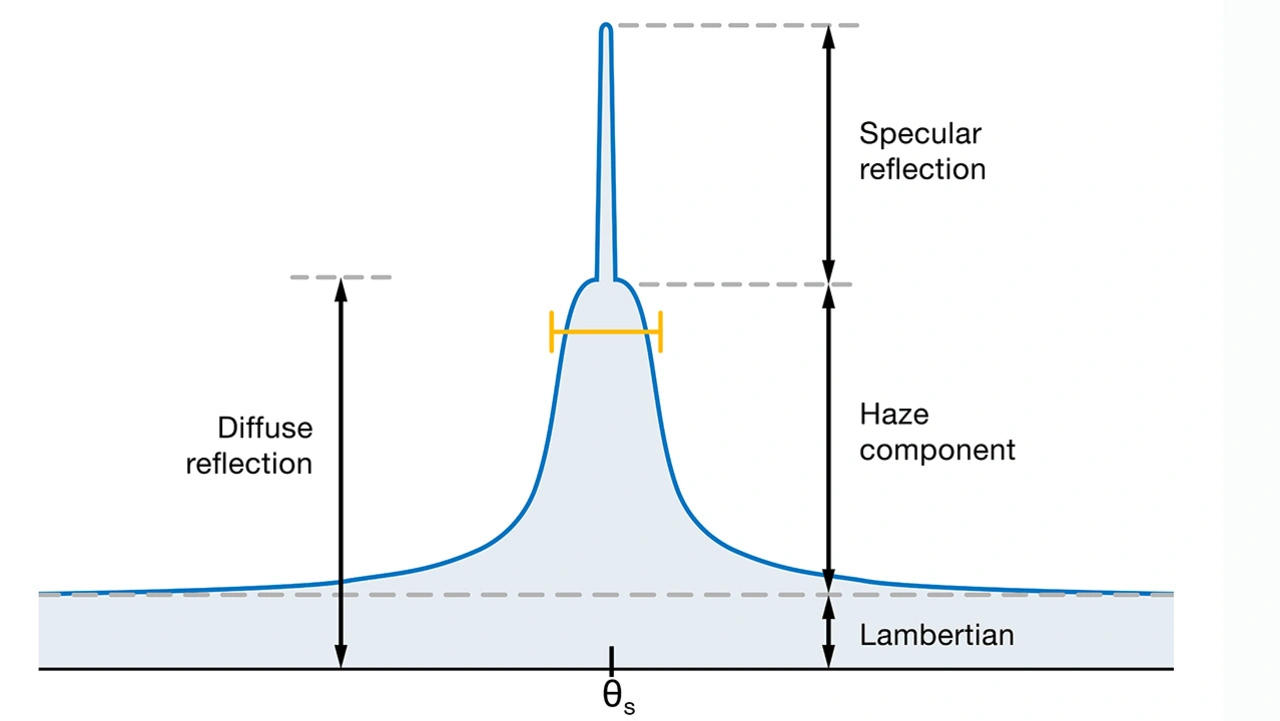

Die erzeugten Reflexionen setzen sich aus der Lichtemission des Displays, diffusen Reflexionskomponenten und in Spiegelrichtung auftretenden Reflexionskomponenten zusammen (Bild 2). In Spiegelrichtung gilt es weiterhin zwischen dem bildübertragenden Spiegelanteil, dem Lambert’schen Anteil sowie dem um die Spiegelrichtung gestreuten Haze-Anteil zu unterscheiden. All diese Reflexionen beeinträchtigen die Erkennbarkeit des Bildschirminhalts in Bezug auf die folgenden drei Aspekte [1]:

➔ Reduzierter Kontrast des angezeigten Inhalts

➔ Verminderte Farbsättigung durch Überlagerung mit weißem Licht

➔ Visueller Konflikt, der aus dem für das menschliche Auge entstehenden Wettbewerb der angezeigten visu-ellen Inhalte (Nutzinformation) auf dem Bildschirm mit dem sichtbaren Spiegelbild der reflektierten Lichtquelle (Störinformation).

Für den Betrachtenden ergeben sich daraus der Verlust oder die Minderung der Erkennbarkeit des Bildschirminhalts und unter Umständen auch visuelle Ermüdung und Unwohlsein.

Kontrast als Qualitätsmerkmal

Der Kontrast ist das grundlegende Kriterium für eine objektive Beurteilung der Erkennbarkeit visueller Informationen auf Bildschirmen.

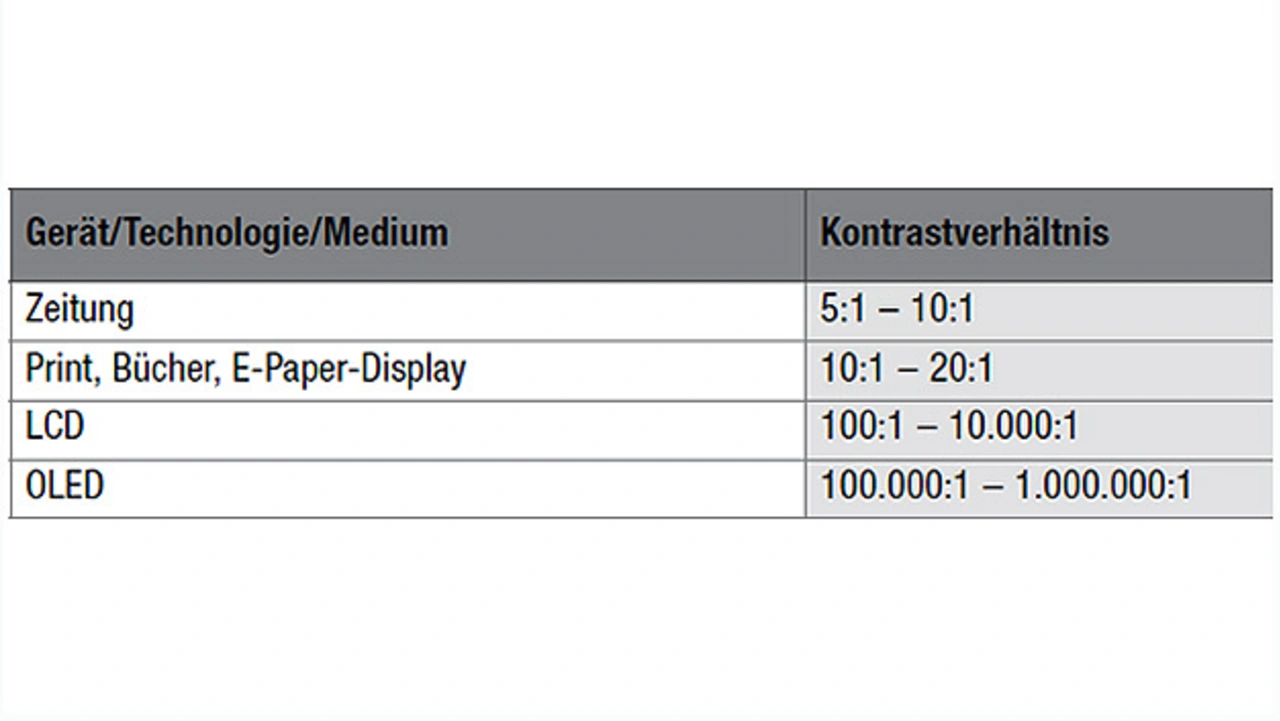

Kontrast beschreibt im Grundsatz das Verhältnis der maximalen zur minimalen Leuchtdichte innerhalb eines Displays. So weist beispielsweise ein Display mit einer maximalen Leuchtdichte von 500 cd/m² (weiß) und einer minimalen Leuchtdichte von 0,5 cd/m² (schwarz) einen Kontrast von 500 cd/m² dividiert durch 0,5 cd/m² gleich 1000 auf. Tabelle 2 listet typische Kontrastwerte für unterschiedliche Medien in dunkler Umgebung ohne Fremdlichteinfluss.

Viele Displayhersteller messen die Kontrastwerte von Displays ausschließlich in Dunkelkammern und berücksichtigen dabei nicht den Einfluss des Umgebungslichts und die damit eventuell erzeugten Reflexionen. Eine Dunkelkammerumgebung entspricht aber nicht dem typischen Anwendungsfall aktueller Displays. Denn gerade Umgebungslicht, das auf ein Display fällt, verursacht genau solche Reflexionen, die zur verminderten Lesbarkeit führen - durch Aufhellung dunkler Bereiche und damit Kontrastreduzierung.

In Anlehnung an das obige Beispiel führt eine externe Lichtquelle, die eine reflektierte Leuchtdichte von nur 10 cd/m² auf dem Display erzeugt, zu einer deutlichen Kontrastreduzierung von 1000 auf 48 (510 cd/m² : 10,5 cd/m2 = 48). [2]

Umgebungskontrast und mögliche Messungen

Die in den Displayspezifikationen angegebenen, minimalen Kontrast- und Typkontrastwerte geben also keine Auskunft über die Qualität des Umgebungskontrasts.

Diffuse Reflexionen

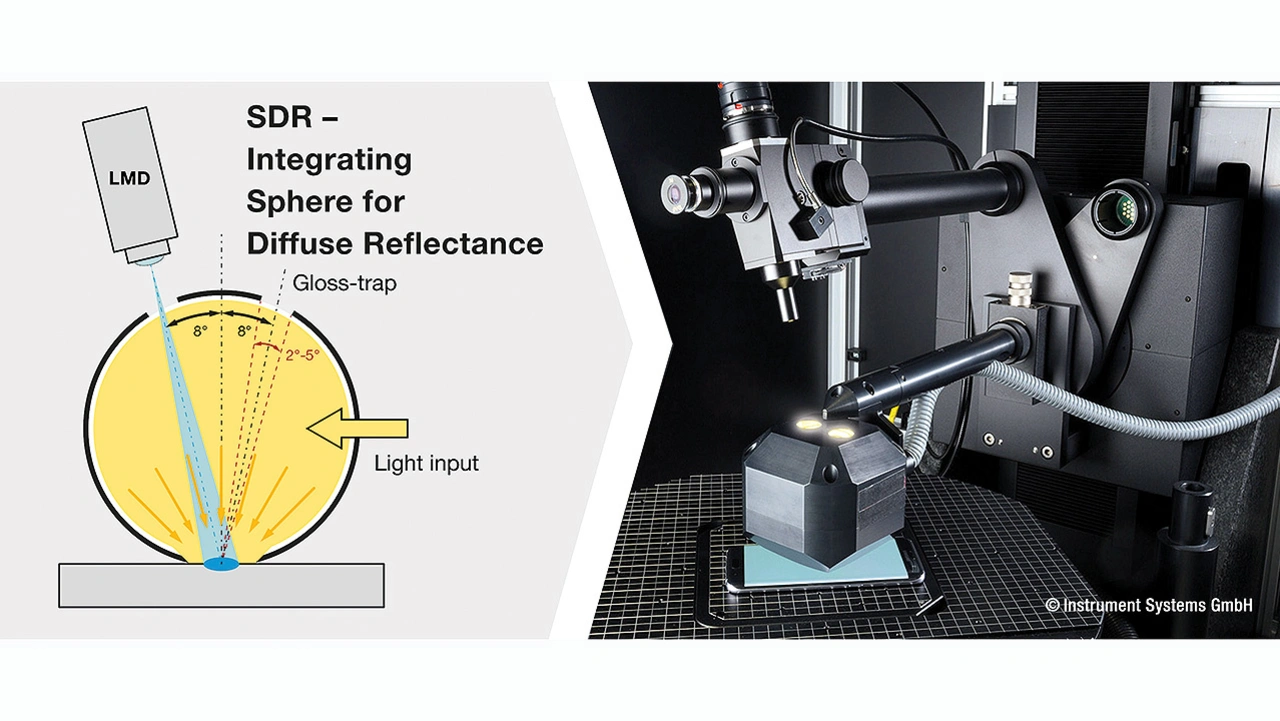

Ein praktischer Ansatz zur Qualifizierung der visuellen Anzeigequalität bei diffuser Beleuchtung ist die IEC 62341-6-2. Dieses Standardverfahren führt den Umgebungskontrast (AC, Ambient Contrast) ein, mit dem der Kontrast bei bestimmten Beleuchtungsstärken und spektralen Verteilungen beliebiger Lichtarten ermittelt werden kann (Bild 3).

Die Beleuchtung wird mit einer Ulbrichtschen Kugel realisiert, die über dem Prüfling montiert ist. Die Messung erfolgt über ein spektral auflösendes Lichtmessgerät unter Bedingungen gemäß CIE 15.2/8°. Reflexionskomponenten in Spiegelrichtung können dabei ein- oder ausgeschlossen werden.

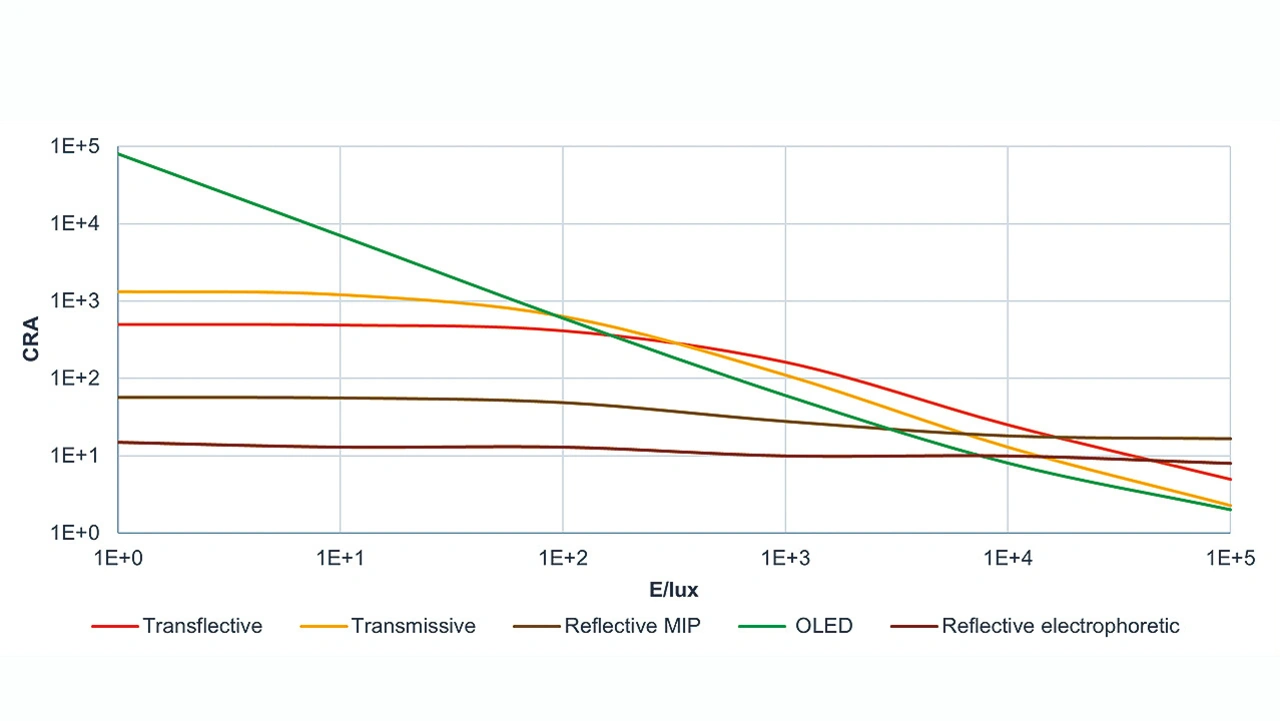

Die oben genannten Messdaten sind beispielhaft für verschiedene Technologien. Der Messmodus spex schließt Reflexionskomponenten in Spiegelrichtung aus, allein diffuses Licht verursacht hier die Reflexionen und damit die Kontrastminderung. Selbst ohne Spiegelungen lässt sich die Abhängigkeit des Kontrasts von der Umgebungsbeleuchtung erkennen. Bei etwa 10.000 Lux Umgebungsbeleuchtungsstärke, typisch für gemäßigte Tageslichtverhältnisse an sonnigen Tagen, sinkt der Kontrast bei einigen Technologien auf Werte unter 10.

Spiegelreflexionen

Die Reflektionseigenschaften eines Bildschirms in Spiegelrichtung können ebenfalls unabhängig von der diffusen Beleuchtung qualifiziert werden. Der gebräuchlichste Ansatz ist die Verwendung einer Punktlichtquelle, die an einer Stelle auf dem Display kollimiertes Licht simuliert. Die Lichtquelle beleuchtet das zu prüfende Gerät in einem festen Neigungswinkel. Ein Lichtmessgerät misst die bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion (BRDF), indem es die reflektierte Leuchtdichte erfasst.

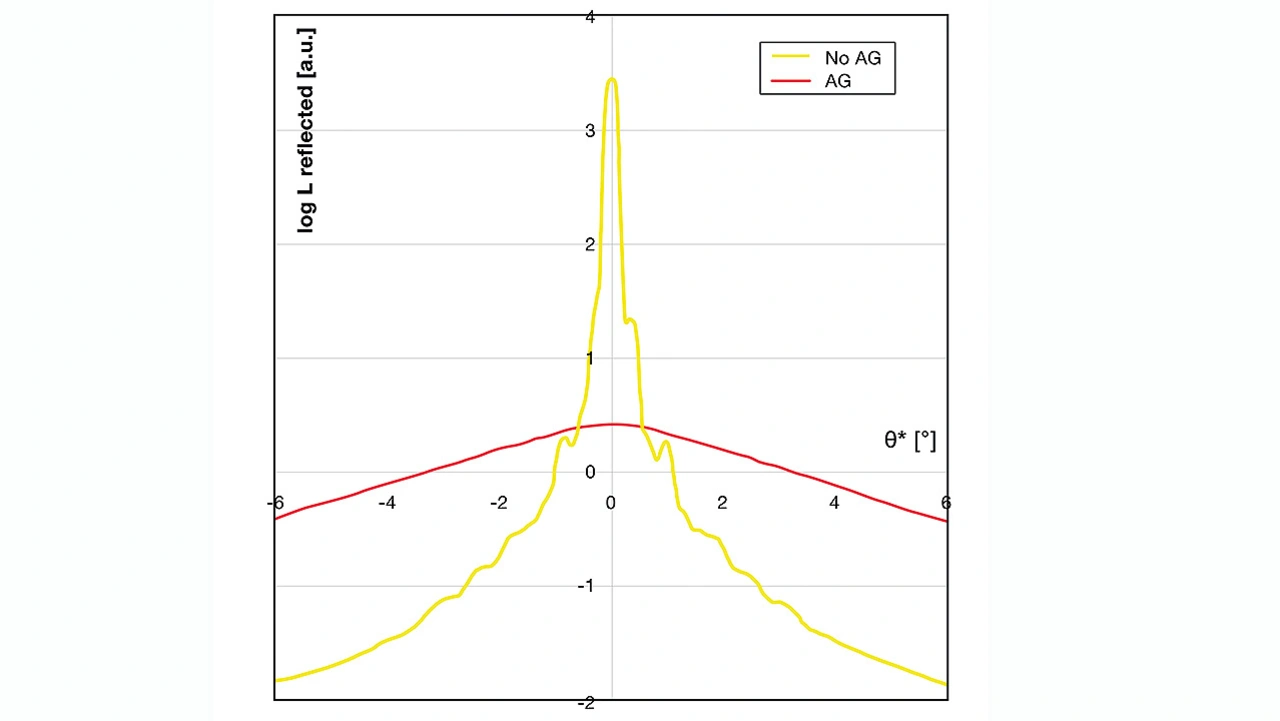

Bild 4 zeigt die BRDF-Funktionen verschiedener Materialien, die gelbe Kurve »glänzend – kein Anti Glare (AG)« stellt eine Spiegelreflexion dar, während die rote Kurve zeigt, wie die reflektierte Leuchtdichte in Spiegelungsrichtung durch eine Anti-Glare-Beschichtung reduziert wurde. Ziel ist es, Reflexionen mit geeigneten Materialien und Methoden zu qualifizieren und zu kontrollieren (Bild 5).

- Ablesbar unter allen Umständen

- Technisches Vorgehen und mögliche Gegenmaßnahmen