Hohe Bandbreiten

Weniger Rauschen durch ATI

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Asynchronous Time Interleaving

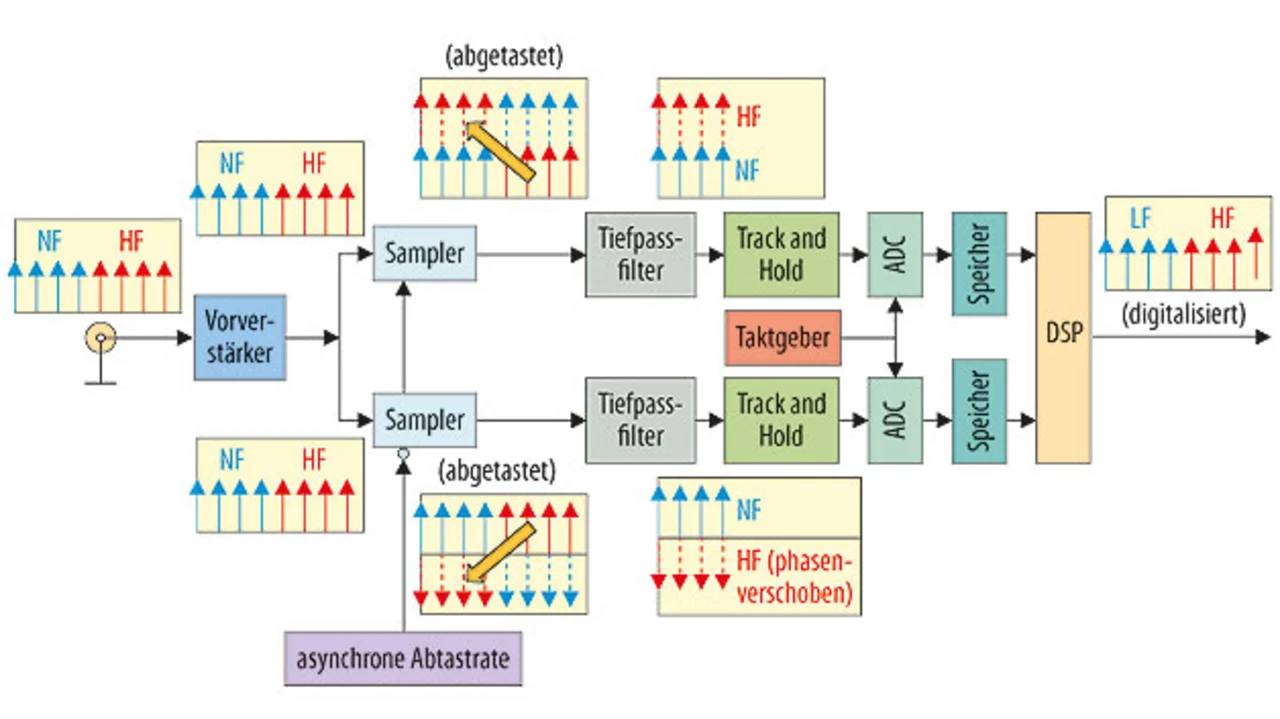

Aufgrund dieser Probleme und den Herausforderungen beim Einsatz des Frequenz-Interleaving-Verfahrens bei Oszilloskopen mit GHz-Bandbreite hat Tektronix einen neuen Ansatz entwickelt, mit dem sich einige der Nachteile des DBI-Verfahrens vermeiden lassen. Trotzdem lässt sich nach wie vor die Bandbreite der vorhandenen ADC erweitern. Beim Asynchronous-Time-Interleaving- (ATI-) Verfahren wird ein Pre-Sampler als harmonischer Mischer verwendet. Das Blockdiagramm zeigt den Aufbau der ATI-Schaltung (Bild 2).

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein Punkt, der beim ersten Blick auf dieses Design auffällt, sind die symmetrischen Pfade. Es gibt keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich Durchlaufzeit oder Phasenverschiebung zwischen den beiden Seiten des Aufzeichnungskanals. Dies vereinfacht die Signalverarbeitung beim Remix und der Rekonstruktion durch den DSP gegenüber dem DBI- beziehungsweise Frequenz-Interleaving-Verfahren und minimiert so die Fehler im Bereich der Überschneidung in der Mitte des Frequenzbands. Mit ATI erhalten beide ADCs die gesamte Bandbreite des Signals. Dadurch wird die spektrale Leistungsdichte der Störungen gleichmäßig über die gesamte Abtastrate verteilt, was der doppelten Abtastrate eines einzelnen ADC entspricht. Das Ergebnis ist, dass die Gesamtstörungen im Durchlassbereich niedriger sind als in einer vergleichbaren DBI-Architektur.

Die Mischung in der ATI-Schaltung kann mit einem Pre-Sampler erfolgen, da die Mischung im Frequenzbereich vergleichbar mit der Abtastung im Zeitbereich ist. Bei diesem Design wird das Eingangssignal mit dem Pre-Sampler vorgesampelt und dadurch die obere Hälfte des spektralen Inhalts zurück in die Nyquist-Bandbreite des ADC gefaltet. So konnte zum Beispiel ein 70-GHz-System mittels eines asynchronen Abtasttakts von nur 75 GHz realisiert werden. Dadurch kann die obere Hälfte des 70-GHz-Signals in den Bereich DC bis 37,5 GHz zurückgeführt werden. Die resultierenden Daten vom Pre-Sampler können dann durch den ADC mit einer Abtastrate erfasst werden, die von der Taktrate des Pre-Sampler unabhängig ist, beispielsweise mit 100 GS/s. Wichtig dabei ist, dass der Pre-Sampler asynchron zum Abtasttakt des ADC läuft.

Bild 2 zeigt neben dem Blockdiagramm des ATI-Kanals eine schematische Darstellung des spektralen Inhalts des Signals an einigen wichtigen Punkten. Wie zu sehen ist, liegt das gesamte Spektrum am Vorverstärker an und läuft durch den Splitter zu jedem Pre-Sampler. Der Ausgang des Pre-Sampler liefert ein Spektrum, das ein Differenzspektrum des oberen zurückgefalteten Bandbereichs im unteren Band enthält. Zudem ist ein Summenspektrum aus der Überlagerung des unteren und oberen Bandbereichs enthalten. Dieses komplexe Spektrum durchläuft dann einen Tiefpassfilter, der den oberen Bandbereich entfernt und den unteren Bereich durchlässt (einschließlich des zurückgefalteten oberen Bandinhalts). Dieses gefilterte Signal wird dann zur Track-and-Hold-Schaltung geleitet und vom ADC erfasst.

Sobald die Aufzeichnung abgeschlossen ist und die Daten gespeichert sind, kann das Originalsignal durch ein digitales Re-Mixing des Signals mit dem DSP wiederhergestellt werden. An dieser Stelle kann anstatt eines physischen, asynchronen Taktes eine mathematische Darstellung des Taktsignals als Eingangsinformation für den digitalen Mischer verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Phasenlage zwischen dem ursprünglichen analogen asynchronen Abtasttakt und der mathematischen Darstellung dieses Signals identisch ist. Außerdem ist zu beachten, dass die beiden Pre-Sampler um 180° phasenversetzt sind. Dies ist wichtig für die Rekonstruktion des Signals. Nach der digitalen Mischung der Signalrekonstruktion enthält das numerische Signal die Summe und die Differenz des spektralen Inhalts der ursprünglich erfassten Daten.

Während der endgültigen Kombination der Signale heben sich die Teile des Spektrums auf, deren Phasen um 180° gegeneinander verschoben sind. Damit bleibt nur das ursprüngliche Spektrum plus ein Teil des Summen-Spektrums übrig, das aber mit einem 75-GHz-Tiefpassfilter entfernt wird. So bleibt nur der Rest von DC bis 70 GHz erhalten, der ursprünglich in das Oszilloskop zur Erfassung eingespeist wurde.

Der letzte Schritt ist im Grunde genommen eine Summenbildung mit Division durch zwei. Diese Funktion bringt die Eingangsamplituden auf ihren Originalwert zurück, hat aber zudem eine Mittelwertbildung der Störungen zur Folge. Dadurch wird das Gesamtrauschen des Messkanals reduziert.

Erste Implementierung der ATI-Technologie

Das 70-GHz-ATI-Oszilloskop DPO77002SX von Tektronix (Bild 3) ist das erste Serienprodukt, das die ATI-Technologie nutzt. Es stellt einen Kanal mit 70 GHz Bandbreite und 200 GS/s auf der Basis der ATI-Technologie oder zwei Kanäle mit einer Bandbreite von 33 GHz und 100 GS/s auf der Basis einer konventionellen Echtzeit-Abtastung zur Verfügung.

Die hochgenaue Timing-Synchronisationstechnologie von Tektronix namens UltraSync gewährleistet eine präzise Kanal-zu-Kanal-Timing-Stabilität, die für sehr leistungsfähige Mehrkanal-Messsysteme notwendig ist. Bis zu vier DPO70000SX-Geräte können zu einem Messgerät kombiniert werden, wobei dieselbe Messgenauigkeit und Bedienbarkeit wie bei einem einzelnen eigenständigen Oszilloskop erhalten bleibt.

Der Autor

|

Dean Miles |

|---|

|

ist Senior Technical Marketing Manager bei Tektronix und für das High-Performance-Produktportfolio verantwortlich. Dean ist seit mehr als 20 Jahren für das Unternehmen tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Positionen inne, wie Global Business Development Manager für HF-Technologien und Business Development Manager für die Optical Business Unit. Dean hat bislang weltweit in mehr als 80 Ländern neue Technologien präsentiert und dabei mehr als 10.000 Ingenieure getroffen. |

- Weniger Rauschen durch ATI

- Asynchronous Time Interleaving