Labormesstechnik:

Kleine Ströme messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kleine Ströme messen

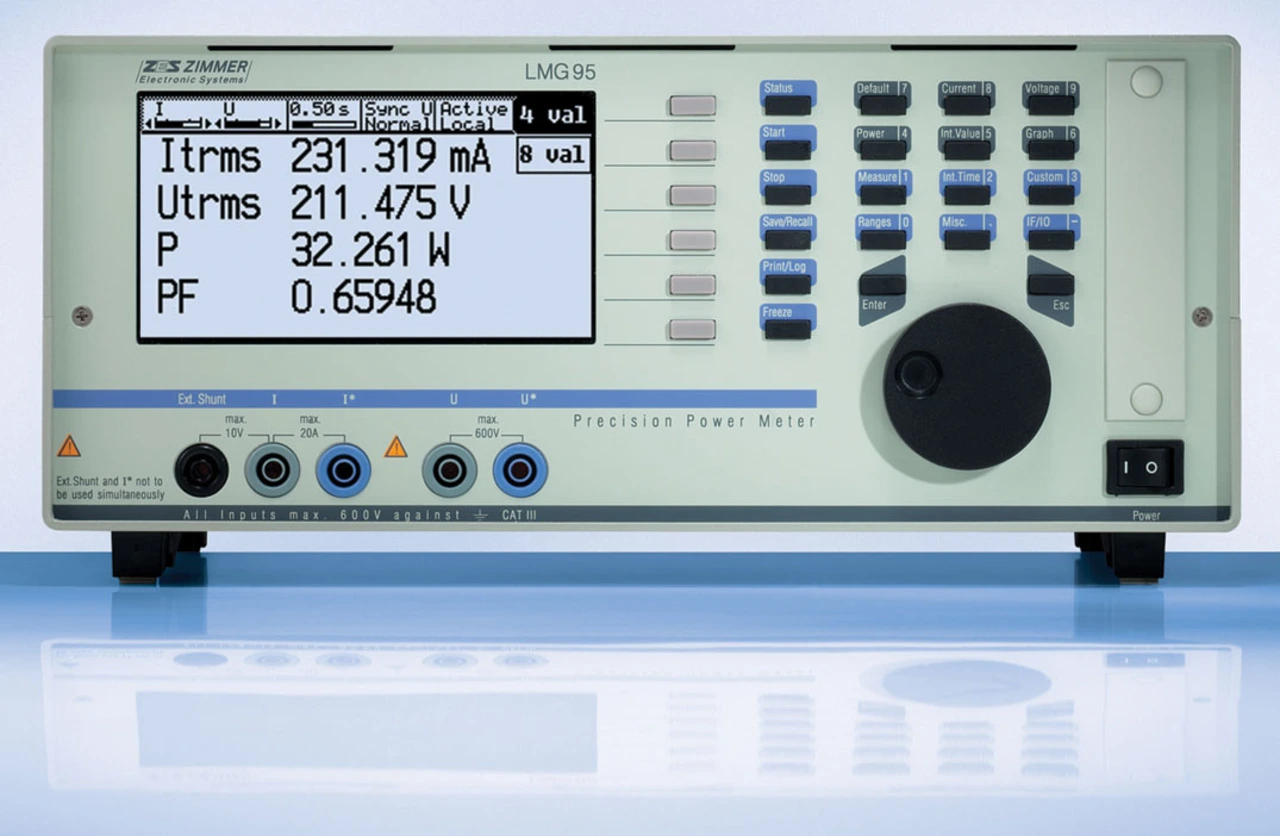

In diesem Fall müssen hochwertige Komponenten mit geringer Drift zum Einsatz kommen. Nur so können Justierungsintervalle gewährleistet werden, die mindestens so lang sind wie die vom Hersteller empfohlenen Kalibrierintervalle. Dieses Feature bieten jedoch nur Geräte im High-End-Bereich. Die Leistungsmessgeräte der Serien »LMG95« (Bild 4) und »LMG500« von ZES arbeiten ohne die eben beschriebenen Lücken, denn sie sind mit hochwertigen und extrem schnellen DSPs ausgestattet, die eine Echtzeitauswertung der Messwerte erlauben. Außerdem verfügen die Geräte über High-End- Präzisions-Operationsverstärker, bei denen eine jährliche Justierung ausreicht. Obwohl die oben genannten Maßnahmen bereits einen Großteil der potenziellen Fehler eliminieren, bleiben noch immer geringe DCAnteile sowohl im Strom als auch in der Spannung übrig. Diese Anteile resultieren in einer Wirkleistung, die in normalen Messanwendungen vernachlässigt werden kann, bei der Bestimmung der Standby- Leistung aber einen prozentual hohen Fehler darstellt. Abhilfe schafft eine reine AC-Kopplung des Messgerätes. Diese eliminiert DC-Anteile als Fehlerquelle und erhöht die Genauigkeit der Messergebnisse signifikant.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Frage der Bandbreite

Die Frage, welche Bandbreite für diese Art von Messungen notwendig ist, lässt sich nicht so leicht beantworten. Die Bandbreite hängt davon ab, was man messen möchte und warum man überhaupt messen möchte. Da es keine singuläre Antwort gibt, hier ein paar zu bedenkende Punkte: Wirkleistung können nur Spannungs- und Stromkomponenten gleicher Frequenz erzeugen. Liegt also eine ideale 50-Hz- Spannungsquelle vor und möchte man nur die Wirkleistung messen, die der Prüfling von dieser aufnimmt, so ist eine Bandbreite von 45 Hz bis 55 Hz mehr als ausreichend. In einem real existierenden Spannungsversorgungssystem sind jedoch immer Harmonische in der Spannung vorhanden. Diese können zusammen mit den passenden Stromharmonischen Wirkleistung erzeugen.

In der Praxis sollte für solche Anwendungen eine Bandbreite von zirka 2 kHz ausreichen, um die Wirkleistung hinreichendgenau zu messen. Es gibt aber zumindest noch zwei weitere Einflussfaktoren: Einige Lasten haben getaktete Eingangskreise, die zwischen 2 kHz und 50 kHz oder sogar darüber operieren. Deren Ströme können auf den Zuleitungen Spannungsabfälle an den ohmschen und, sogar viel wichtiger, induktiven Impedanzen hervorrufen. Hierdurch bekommt man wieder gleichfrequente Strom/ Spannungs-Paare, die Wirkleistung transportieren könnten. Der zweite wichtige Einflussfaktor könnte die Spannungsquelle selbst sein. Speziell Schaltwandler können eine Restwelligkeit auf der Spannung haben. Brummspannungen von 1 V bei Frequenzen im Bereich von 40 kHz sind nicht ungewöhnlich. Diese Spannung kann merkliche Ströme treiben, speziell durch Kapazitäten (z.B. CX und CY in Bild 3) aber auch in einem gewöhnlichen Schaltnetzteil, wenn die Dioden leitend sind. Auch in diesem Fall kann Wirkleistung transportiert werden. Soll die Wirkleistung mit der Absicht gemessen werden, Energie von Verbrauchern am Netz einzusparen, dann sollte eine Bandbreite von 2 kHz ausreichend sein.

Möchte man jedoch Berechnungen zu thermischen Effekten in Lasten anstellen und misst nennenswerte Leistung im Bereich über 2 kHz – die aber physikalisch von der Last aufgenommen wird – nicht mit, so sind die Berechnungen sinnlos. Es ist in jedem Fall gut, wenn das Messgerät über eine größere Anzahl von zuschaltbaren Filtern verfügt, sodass man leicht feststellen kann, in welchem Frequenzbereich welche Wirkleistung aufgenommen wird. Eine weitere nützliche Analysemöglichkeit ist eine harmonische Analyse, die zusätzlich die Wirkleistung für jede einzelne Frequenz berechnet.

Wie steht’s mit der Genauigkeit?

In der Norm IEC 62301, Annex B.5 findet sich folgender Satz: »Generally, a digital power analyser with a fundamental power accuracy of 0,5% or better will comfortably meet the instrument specification and measurement uncertainty required in this standard.« Vordergründig scheint dies von Vorteil zu sein, da viele kostengünstige Messgeräte diesen Anforderungen entsprechen. Allerdings handelt es sich hierbei nur um einen informativen Anhang der Norm. Die tatsächlichen Anforderungen definiert Kapitel 4.5: »Measurements of power of 0,5 W or greater shall be made with an uncertainty of less than or equal to 2% at the 95% confidence level. Measurements of power of less than 0,5 W shall be made with an uncertainty of less than or equal to 0,01 W at the 95% confidence level.« Zunächst scheinen diese beiden Auszüge keinen Widerspruch darzustellen, aber der Teufel steckt im Detail.

Wir verwenden eines der genausten Einphasen-Leistungsmessgeräte auf dem Markt, das LMG95, und berechnen die Fehler für üblicherweise auftretende Gerätekonfigurationen. Die Standard- Messunsicherheit der Leistung bei 50 Hz ist spezifiziert mit: ΔP = ±(0,015% vom Messwert + 0,01% vom Messbereichendwert). Unter Berücksichtigung der Messunsicherheit des Shunts SH100-P ergibt sich eine Gesamtunsicherheit von ΔP = ±(0,165% vom Messwert + 0,01% vom Messbereichendwert). Dies entspricht etwa einem Drittel der Empfehlungen der Norm. Zwei Zahlenbeispiele sollen die oben angesprochene Problematik erläutern. In dem ersten Beispiel haben wir einen Verbraucher mit 10 W und einem Leistungsfaktor von 1,0 – also rein ohmsch. Der Strom beträgt 43,48 mA. Wir verwenden einen Bereich von 50 mA Nominalwert und einem Spitzenwert von 156,3 mA. Es ergibt sich ein relativer Fehler von 0,23%, also weit unterhalb der von der Norm geforderten 2%.

Wandeln wir dieses Beispiel ab: Ein 10-W-Verbraucher mit einem Leistungsfaktor von 0,3 und einem Scheitel- oder Crest- Faktor von 3. Dieser entspricht einem typischen Schaltnetzteil dieser Leistungsklasse. Der Strom beträgt 144,9 mA mit einem Spitzenwert von 435 mA. Wir wählen den Messbereich mit 250 mA Nominalwert und einem Spitzenwert von 781,5 mA. Es ergibt sich ein relativer Fehler von 0,48%, also weit unterhalb der von der Norm geforderten 2%. Dieses Beispiel basiert auf einem relativ hohen Leistungswert (10 W). Somit sollte eine solche Messung auch noch von preiswerten Messgeräten mit einer Grundgenauigkeit von 0,5% zu machen sein. Nun setzen wir die Leistung in einem zweiten Zahlenbeispiel auf den Grenzwert von 0,5 W: Zu messen ist ein 0,5-W-Verbraucher mit einem Leistungsfaktor von 0,1 und einem Scheitel- oder Crest- Faktor von 6. Dieser entspricht einem typischen Schaltnetzteil dieser Leistungsklasse. Der Strom beträgt 21,74 mA mit einem Spitzenwert von 130,43 mA. Wir wählen den Messbereich mit 50 mA Nominalwert und einem Spitzenwert von 156,3 mA. Es ergibt sich ein relativer Fehler von 1,42%. Dies liegt zwar unterhalb der von der Norm geforderten 2%, auch ist der absolute Fehler unterhalb 10 mW. Dieses Beispiel zeigt aber, dass das Präzisions-Leistungsmessgerät der Serie LMG95 bereits rund 70% des absoluten Fehlers nutzt. Es ist offensichtlich, dass kostengünstigere Messgeräte diese Anforderung nicht mehr »komfortabel« erfüllen können. Zudem ist zu bedenken, dass die IEC 62301 nicht die Unsicherheit des Messgerätes limitiert, sondern die Unsicherheit des kompletten Messaufbaus.

- Kleine Ströme messen

- Kleine Ströme messen