Oszilloskop-Technologien für höchste Echtzeit-Bandbreiten

InP-Technologie vs. Frequenzverschachtelung vs. DSP-Boosting

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

InP-Technologie vs. Frequenzverschachtelung vs. DSP-Boosting

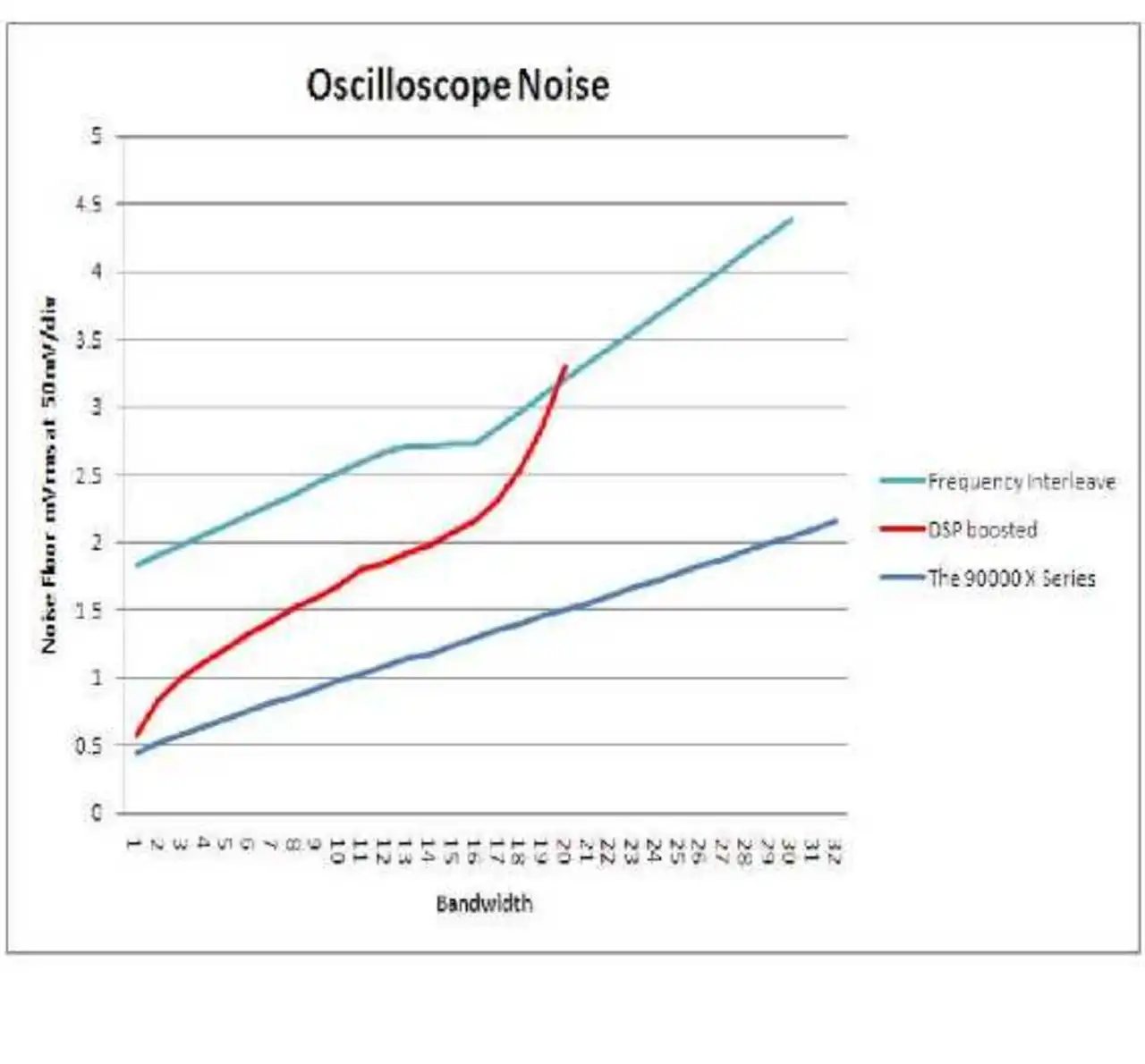

Aber was genau ist nun DSP-Boosting? »Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, bei dem die hohen Frequenzen per Software ‚aufgeblasen’ werden« erklärt Brigham Asay, Oszilloskop-Produktmanager von Agilent. »Heutzutage setzen alle Hersteller Signalprozessoren ein, von denen sie verschiedene Korrekturen an den Signalen durchführen lassen. Diese Korrekturen muss man vom DSP-Boosting jedoch unterscheiden.« Zum Verständnis des Verfahrens führe man sich vor Augen, dass man ein Signal in seine Komponenten verschiedener Frequenz aufspalten kann. Mittels Software kann man die hohen Frequenzkomponenten nun selektiv anheben. Abbildung 1, rote Kurve, zeigt einen typischen Frequenzgang eines Oszilloskops. Die grüne Kurve stellt ein Software-Filter dar, das die hohen Frequenzkomponenten selektiv anhebt. Diese selektive Anhebung bringt eine Vergrößerung der Bandbreite mit sich (blau) - das ist ein Vorteil - allerdings werden mit dem Nutzsignal auch Rauschen und Störspannungen verstärkt - das ist der Nachteil dabei. Wird das Signal verstärkt, wird das Rauschen automatisch ebenfalls mitverstärkt. Je nach Anhebung wird das Signal dann in unterschiedlichem Maße verschlechtert. Abbildung 2 zeigt diese DSP-verstärkten Rauscheffekte dargestellt im Frequenzspektrum. »Es ist also durchaus möglich, dass ein Oszilloskop mit geringerer Bandbreite mit unverzerrtem Signal letztlich eine bessere Messung bringt als ein Gerät mit etwas größerer Bandbreite durch Vorverzerrung«, gibt Asay zu bedenken. »Es gilt also zu überlegen, ob man in der betreffenden Anwendung den Kompromiss bezüglich des Rauschens eingehen kann.«

Jobangebote+ passend zum Thema

Frequenzverschachtelung

Das erste 30-GHz-Oszilloskop der Branche arbeitet mit einem Verfahren, das sich »Frequenzverschachtelung« (Frequency/Bandwidth Interleaving) nennt. In der Digitaltechnik war es bisher praktisch unbekannt, aber in der Hochfrequenztechnik wird es schon seit vielen Jahren angewandt.

Das Frequenzverschachtelungsverfahren funktioniert völlig anders als die bisher in der Digitaltechnik eingesetzten Verschachtelungsverfahren, etwa die Verschachtelung mehrerer Analog-Digital-Wandler, wie sie viele Oszilloskophersteller benutzen. Diese nutzen vorhandene Ressourcen wie etwa Speicher oder A/D-Wandler im verschachtelten Zugriff und erzielen so höhere Abtastraten und eine größere Speichertiefe. »Bisher allerdings kamen Verschachtelungstechniken erst nach der Messwerterfassung zum Tragen«, erklärt Kasenbacher. »Sie werden mit hochgenauen Taktsignalen im Oszilloskop präzise gesteuert. Und doch bleibt unvermeidlich immer ein Verschachtelungsfehler, der die Gesamtverzerrung eines Oszilloskops vergrößert. Ein Mehr an harmonischer Verzerrung ist der Preis für die hohe Abtastrate.« Auch die Scopes der neuen Agilent-Infiniium-90000-X-Serie speisen vier A/D-Wandler mit je 20 GSample/s im verschachtelten Zugriff, jedoch werden hier nach Aussage des Experten die großen Verzerrungsrisiken bereits unterbunden bevor sie entstehen, weil das Gerät bereits im Eingangsteil (vor dem A/D-Wandler) über einen monolithischen 80 GSample/s Pre-Sampler verfügt.

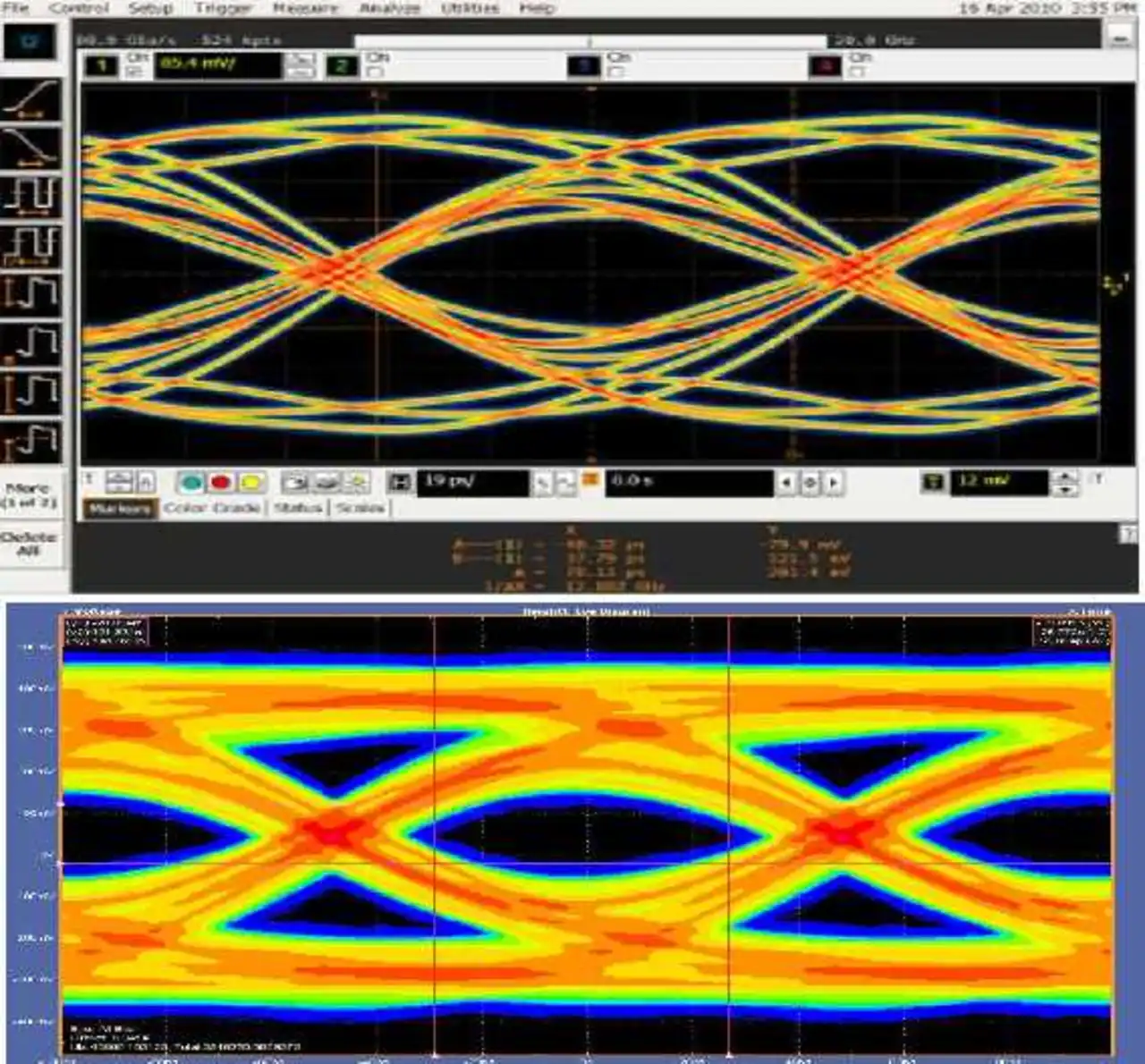

Doch zurück zum Thema Frequenzverschachtelung, die hingegen anders funktioniert. Hierbei findet die Verschachtelung nicht nach der Datenerfassung statt, sondern gleichzeitig mit ihr. Zusätzlich kann jedoch das oben dargestellte zeitliche Verschachtelungsverfahren eingesetzt werden. Dann wird das Messsignal im Zuge der Erfassung sogar zweimal verschachtelt, was den Signalpfad verlängert und wiederum das Rauschen erhöht.

- InP-Technologie vs. Frequenzverschachtelung vs. DSP-Boosting

- InP-Technologie vs. Frequenzverschachtelung vs. DSP-Boosting

- InP-Technologie vs. Frequenzverschachtelung vs. DSP-Boosting