Bildanalyse

Neues aus dem Mäusehirn

Um den Geheimnissen des Zentralnervensystems auf die Spur zu kommen, untersuchen Wissenschaftler Gehirnpräparate mittels moderner Bildgebungsverfahren. Zur Auswertung kommt technische Standardsoftware zum Einsatz, was den Weg zu neuen Erkenntnissen ebnet.

Wie das im höchsten Maße regulierte Zentralnervensystem der Säugetiere aufgebaut ist und wie es durch Umwelt- und genetische Faktoren beeinflusst wird, untersuchen Forscher am japanischen Riken Brain Science Institute. Als Teil dieser Forschung züchten die Forscher mithilfe von standardisierten gentechnischen Verfahren genetisch veränderte Mäuse und untersuchen deren Verhaltensweisen. Anhand der Versuchsdaten verknüpfen sie bestimmte Gene mit Verhaltensmustern, indem sie erforschen, wie Gehirnbereiche auf externe Stimuli wie Gerüche, Geräusche und Licht reagieren. Ein Ziel ist es, die molekularen und zellulären Mechanismen besser zu verstehen, die Aufmerksamkeit und Impulsivität auslösen. Außerdem soll die Behandlung damit verbundener Verhaltensstörungen vorangetrieben werden.

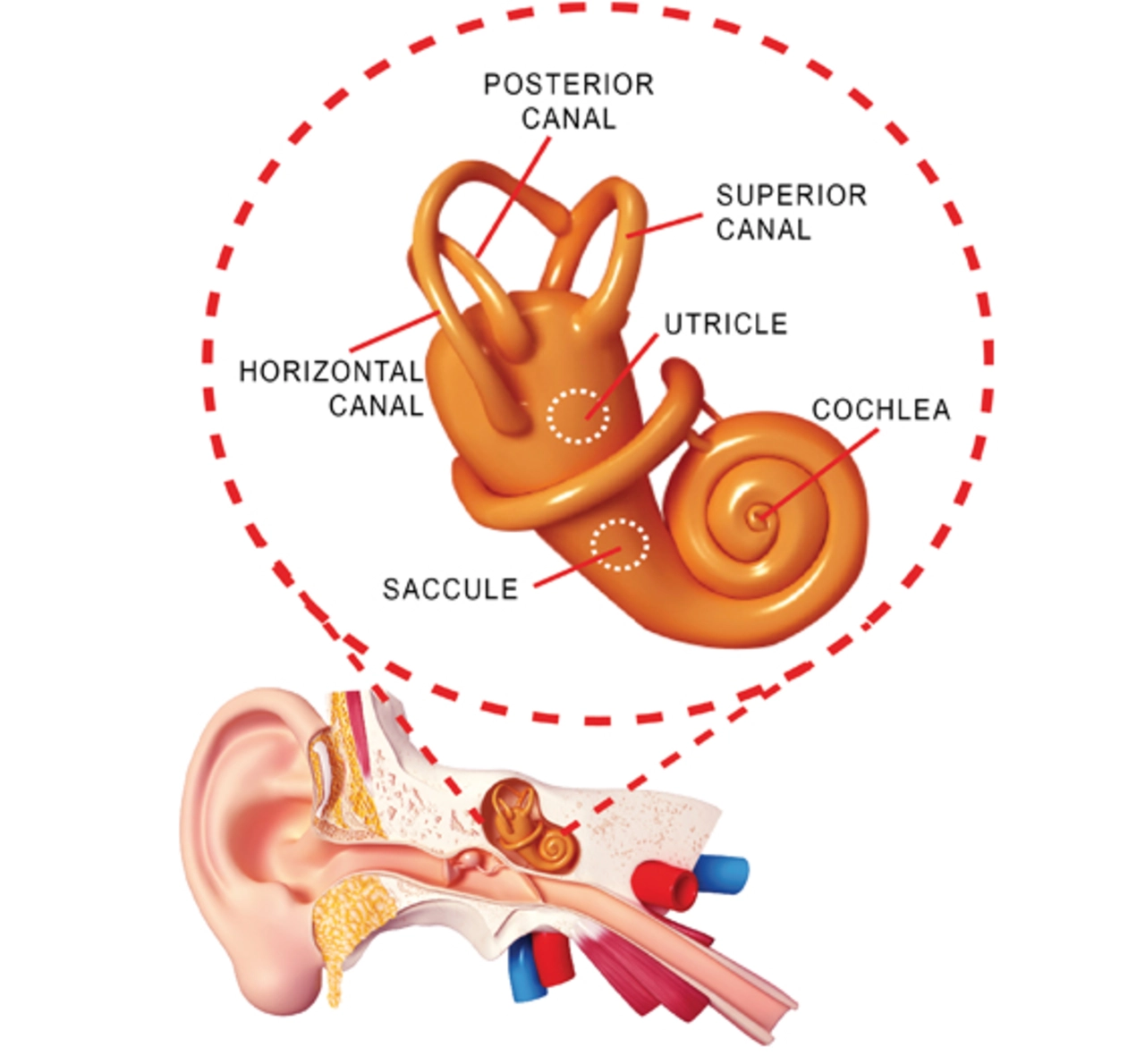

Für eine Quantifizierung der Aktivität eines bestimmten Gehirnareals verwenden die Forscher Aufnahmen von Gehirnpräparaten und Standard-Enzym-Antikörper-Färbungen, um den Grad der Expression von c-Fos zu ermitteln. Dies ist ein Indikatorprotein, das die neuronale Aktivität anzeigt. Dieses Verfahren färbt aktive Zellen dunkel, damit sie im Präparat leicht erkannt und unter dem Mikroskop ausgezählt werden können (Bild 1).

Während der Bildanalysen tritt eine Schwierigkeit auf, die sich häufig in bio- und neurowissenschaftlichen Labors stellt: Erkennen und Auszählen von Hunderten von Farbpunkten in Tausenden von Bildern. Da eine typische im Labor verarbeitete Aufnahme etwa 300 bis 400 Punkte enthält, benötigten Riken-Mitarbeiter 15 Minuten oder mehr für die Analyse einer einzigen Aufnahme. Für jede Testmaus müssen ungefähr hundert Aufnahmen analysiert werden. So dauerte es manchmal mehrere Tage, um die Aufnahmen nur einer Maus auszuwerten. Die Arbeit ist monoton und die Ergebnisse anfällig für Fehler und Subjektivität. Es stellte sich beispielsweise heraus, dass die Forscher, wenn eine Aufnahme viele Punkte aufwies, die Tendenz hatten, dunkle Bereiche auszuzählen, die bei Aufnahmen mit weniger Punkten eher ignoriert wurden. Neben dem Aufwand für die Auszählung einer einzigen Aufnahme verwendete das Team auch viel Zeit auf die Verwaltung und Verfolgung der Daten aller Aufnahmen. Gelegentlich wurden Daten vorübergehend falsch abgelegt, und die Verfolgung der Aufnahmen für eine weitergehende Analyse war schwierig.

Zusammen mit Beratern von MathWorks hat das Team eine »Matlab«-Anwendung unter Verwendung der »Image Processing Toolbox« entwickelt, welche die Erkennung relevanter Punkte automatisiert und die eingesetzten Verfahren der Bilddatenverwaltung im Labor rationalisiert. Diese Anwendung verkürzt die erforderliche Zeit für die Analyse einer einzigen Aufnahme um den Faktor 100. Damit erhöht sich die Anzahl der Proben, die im Labor analysiert werden können. Die Anwendung erkennt außerdem Punkte, die beim manuellen Auszählen womöglich unentdeckt blieben, und vereinfacht die Datenverwaltung.

Algorithmen für Schwellenwerte

Ein wichtiger Schritt beim Erkennen von Punkten in einem Bild ist die Bestimmung des Schwellenwerts für die Pixel-Luminanz, ab der ein dunkler Bereich als Punkt erachtet wird. Sobald dieser Schwellenwert festgelegt ist, dient er zur Konvertierung des ursprünglichen Graustufenbilds in eine binäre Version, in der jeder Punkt komplett weiß und der Hintergrund komplett schwarz ist, was als eine Eins oder Null dargestellt wird. Dieser Schwellenwert ändert sich jedoch von Bild zu Bild. Die effizienteste Technik zur Schwellenwertfestlegung kann ebenfalls von Bild zu Bild variieren.

Das Beraterteam von MathWorks hat vier unterschiedliche Algorithmen zur Schwellenwertfestlegung implementiert. Der erste nutzt die Funktion »graythresh« aus der Image Processing Toolbox, um die Otsu-Methode anzuwenden, die einen Schwellenwert identifiziert, der die Intraklassenvarianz der schwarzen und weißen Pixel minimiert. Der zweite Algorithmus wählt anhand der globalen Pixeldichte einen Schwellenwert so, dass der Pixelanteil auf beiden Seiten des Schwellenwerts eine Funktion der globalen Intensitätsvarianz ist. Der dritte Algorithmus verwendet die gleiche Methode wie der zweite, stützt sich aber nicht auf die globale, sondern auf die lokale Intensitätsvarianz. Der vierte verwendet die gleiche Methode wie der dritte Algorithmus, trennt aber in einem zusätzlichen Schritt miteinander verbundene Punkte. Damit werden präzisere Auszählungen derjenigen Aufnahmen erreicht, in denen viele Punkte aneinandergrenzen.

Außer der Entwicklung der Algorithmen für die Festlegung des Schwellenwerts haben die Berater auch Vor- und Nachverarbeitungsschritte implementiert, um die Effizienz des gesamten Verfahrens zu verbessern. Zu den Vorverarbeitungsschritten zählen die Reduzierung des Haloeffekts durch Anpassung von Kontrast und Intensität, die Rauschreduzierung durch Tiefpassfilter und das Glätten von Punktkanten durch morphologische Operationen. Nachverarbeitungsschritte werden auf das Binärbild angewendet und umfassen das Filtern von Medianen sowie morphologische Operationen, die Punkte von Rauschen und unverbundenen Kanten unterscheiden.

Nach der Nachverarbeitung wird eine Blob-Analyse am Bild durchgeführt, um die Anzahl der dunklen Punkte zu bestimmen und die verbliebenen großen dunklen Bereiche oder Hintergrundrauschen zu entfernen. Die Vorverarbeitung, die Schwellenwertfestlegung, die Nachverarbeitung und die Blob-Analyse wurden an Hunderten von Aufnahmen getestet, um den Algorithmus und die Parameter zu verfeinern.

Erstellen einer Benutzeroberfläche

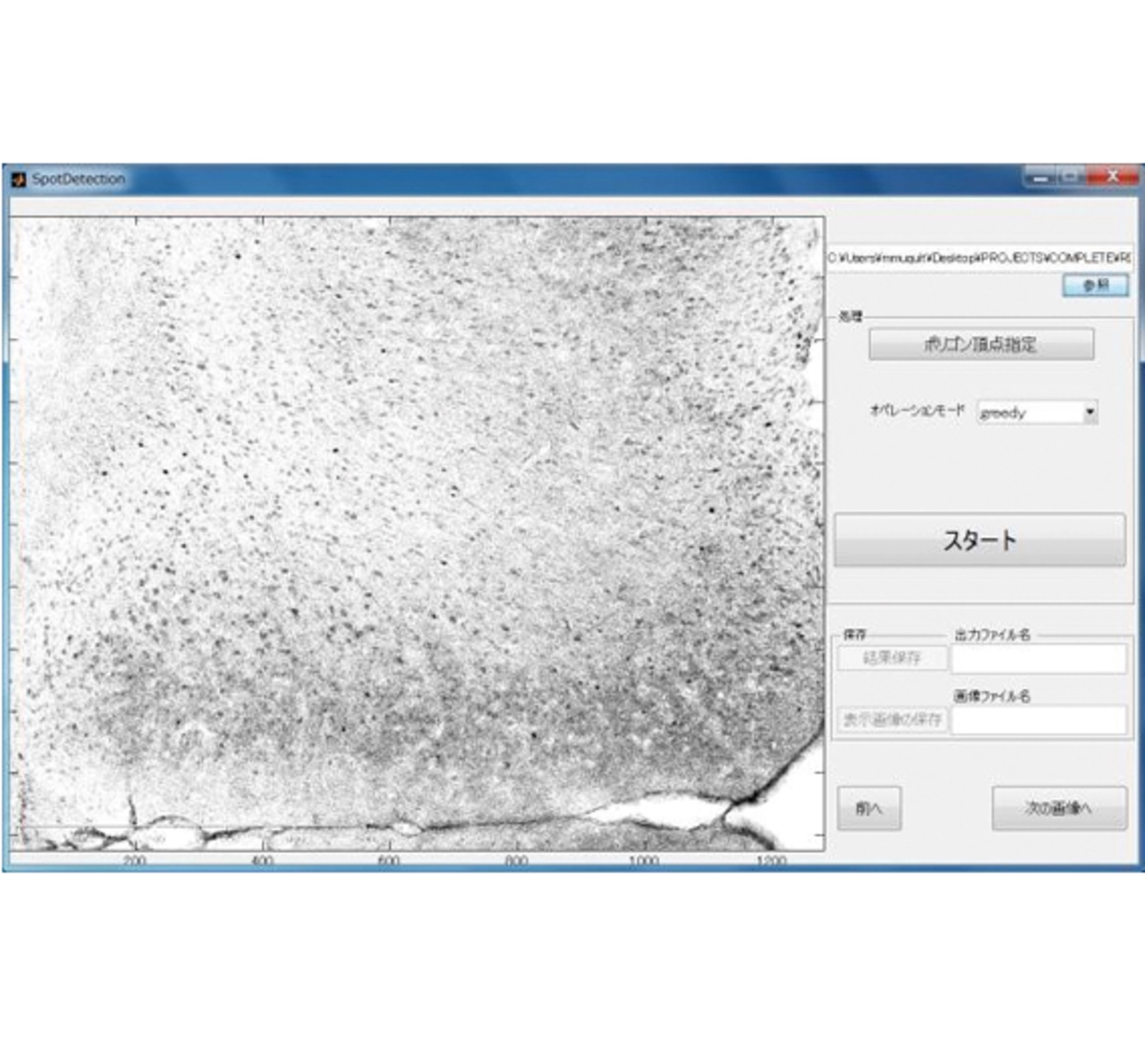

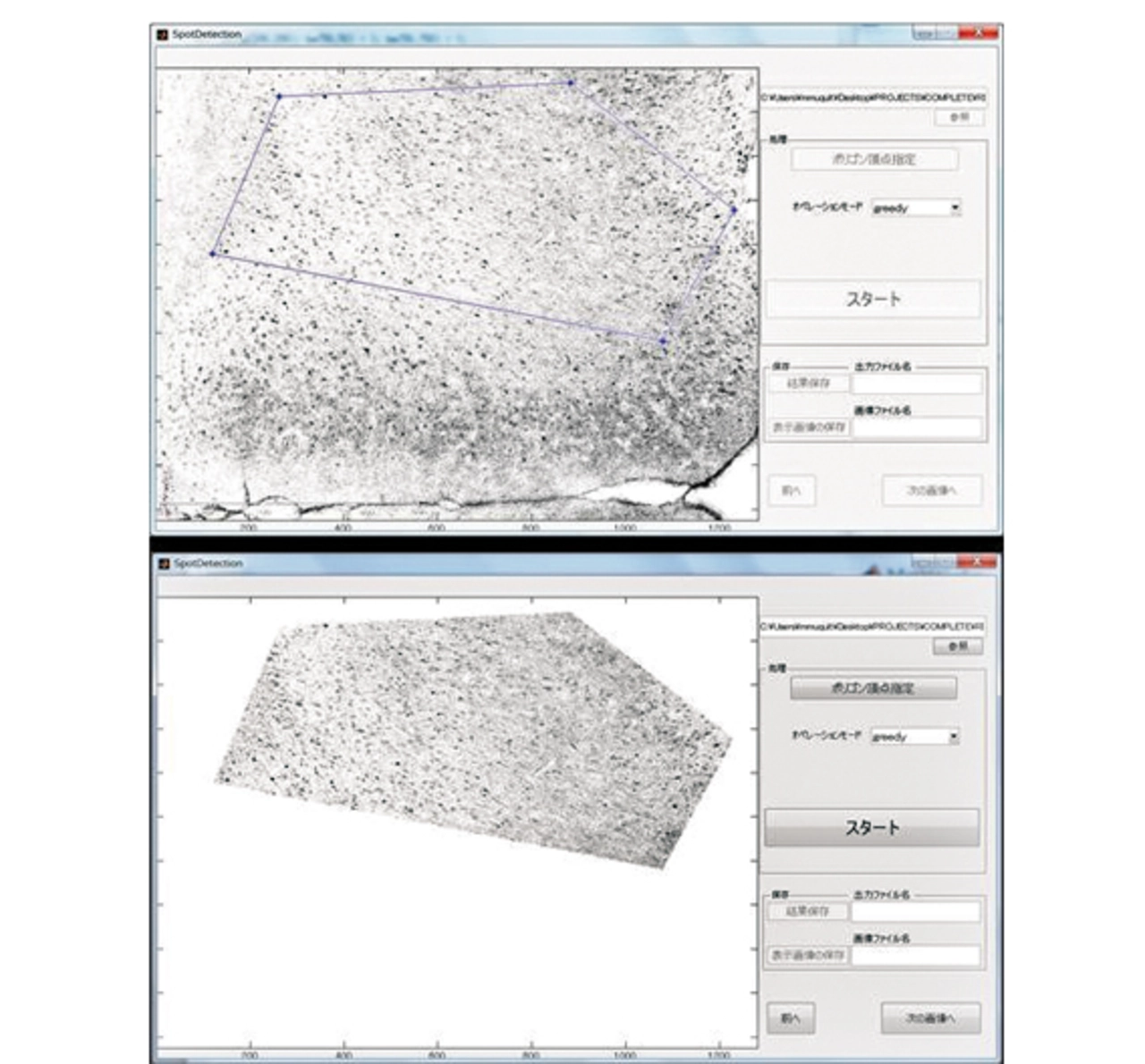

Damit Riken-Forscher die Algorithmen der Bildverarbeitung leichter anwenden können, hat das Beraterteam eine Matlab-basierte Benutzeroberfläche entworfen (Bild 2). Nach dem Laden der zu verarbeitenden Bilder kann auf der Benutzeroberfläche ein interessierender Bereich (Region of Interest, ROI) der Aufnahme markiert werden (Bild 3).

Dann wird der gewünschte Schwellenwertalgorithmus ausgewählt und der Bildverarbeitungsalgorithmus aufgerufen. Mithilfe des Algorithmus‘ erkannte Punkte werden gezählt und auf dem Bildschirm zur Prüfung angezeigt. Manchmal wird das Bild sofort mit weiteren Schwellenwertmethoden erneut verarbeitet, bis die Ergebnisse der für eine bestimmte Aufnahme effektivsten Methode vorliegen. Abschließend landen die Ergebnisse in einer Matlab- oder Excel-Datei. Die Dateien enthalten die Anzahl der Punkte, die Nummer der Testmaus, das Datum, die Methode zur Bestimmung des Schwellenwerts und die verwendete ROI.

Seit Einführung des automatisierten Systems verbringen die Forscher deutlich weniger Zeit mit dem mühsamen Auszählen, sondern können sich auf wichtigere Forschungsaktivitäten konzentrieren. Dieser Zeitgewinn in Verbindung mit der Fähigkeit, wesentlich mehr Bilder verarbeiten zu können, ließ Riken mehrere neue Forschungspfade einschlagen, die vorher nicht in Betracht gezogen wurden, und führte zu Fortschritten in der Forschung. Zum Beispiel wird jetzt die gesamte Hirnregion auf die ROI für einen bestimmten Stimulus hin überprüft, indem unterschiedliche Gruppen genetisch veränderter Mäuse verglichen werden. Das Team möchte eine automatisierte Bildverarbeitung mit Matlab bei ähnlichen Forschungsvorhaben einsetzen. Eines davon soll durch einen Kalziumindikator die Reaktion einer lebenden Zelle auf bestimmte Stimuli in einer Chromosomenaufnahme markieren, ein anderes verwendet eine In-vivo-Signalanalyse.

Über die Autoren:

Dr. Yuki Kobayashi ist Forscher im Labor für Verhaltensgenetik im Riken Brain Science Institute und Mohammad Muquit ist Senior Consulting Engineer bei MathWorks.