Funkkommunikation

Schmales Band für weite Strecken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Nachteile der Funkverfahren mit Codierungsgewinn

Der wichtigste Nachteil einer mit Codierungsgewinn arbeitenden Funktechnik ist die sehr ineffektive Nutzung des Frequenzspektrums, wie das obige Beispiel anschaulich zeigt. Hierzu genügt es, die Übertragung eines 1-kbit/s-Signals in einem 10-kHz-Kanal mit Schmalband-Funktechnik mit der Übertragung eines 1-kbit/s-Signals in einem 100-kHz-Kanal mit Codierungsgewinn zu vergleichen. Dies verdeutlicht, welches Spektrum hierbei vergeudet wird, denn zum Kompensieren des höheren Eigenrauschens wird im Zusammenhang mit der Codierung ein großer Umfang an redundanten Daten übermittelt. Innerhalb der für die Codierung erforderlichen Bandbreite von 100 kHz wäre Platz für zehn Schmalband-Kanäle. Die Übertragungskapazität im Netzwerk ist deshalb ein gravierender Nachteil der auf Codierungsgewinn basierenden Funkkommunikationsverfahren.

Eine höhere Empfangs-Empfindlichkeit gegen eine ineffektivere Frequenznutzung durch Frequenzspreizung, d.h. höhere Bandbreite, aufzuwiegen läuft den behördlichen Auflagen zuwider und widerspricht außerdem dem weltweiten Streben der Industrie nach einer besseren Nutzung des Frequenzspektrums. Die wachsende Nachfrage nach Funkübertragungssystemen hat auf der ganzen Welt dafür gesorgt, dass das verfügbare Frequenzspektrum immer stärker ausgelastet wird. Regierungen und Regulierungsbehörden erhöhen deshalb den Druck, die Frequenzen effektiver zu nutzen.

Als Funktechnik mit effektiver Frequenznutzung haben sich sowohl die Schmalband-Funktechnik mit 12,5 kHz Bandbreite als auch die Ultra-Schmalband-Funktechnik mit Kanälen von nur 6,25 kHz Breite etabliert.

In den USA schreibt die FCC (Federal Communication Commission) Schmalband-Funkverfahren vor: Seit 1. Januar 2013 müssen alle mobilen Landfunksysteme für die öffentliche Sicherheit und die Industrie, die im Frequenzbereich von 150 bis 512 MHz arbeiten, eine Technik nutzen, deren Effektivität mindestens auf dem Niveau von 12,5-kHz-Systemen liegt, das heißt: mindestens 9,6 kbit/s Durchsatz pro 12,5-kHz-Kanal [2].

Diese Vorgabe ist ein Resultat der Bemühungen der FCC, eine effektivere Nutzung des Frequenzspektrums und eine bessere Zugänglichkeit des Spektrums zu erreichen. Hierdurch wird die Verwendung von Codierungsgewinn-Konzepten für Frequenzen unter 512 MHz in den USA im Prinzip untersagt. In Europa und anderen Regionen sind ähnliche Trends zu beobachten, um eine effektive Nutzung des Frequenzspektrums formell vorzuschreiben.

Koexistenz

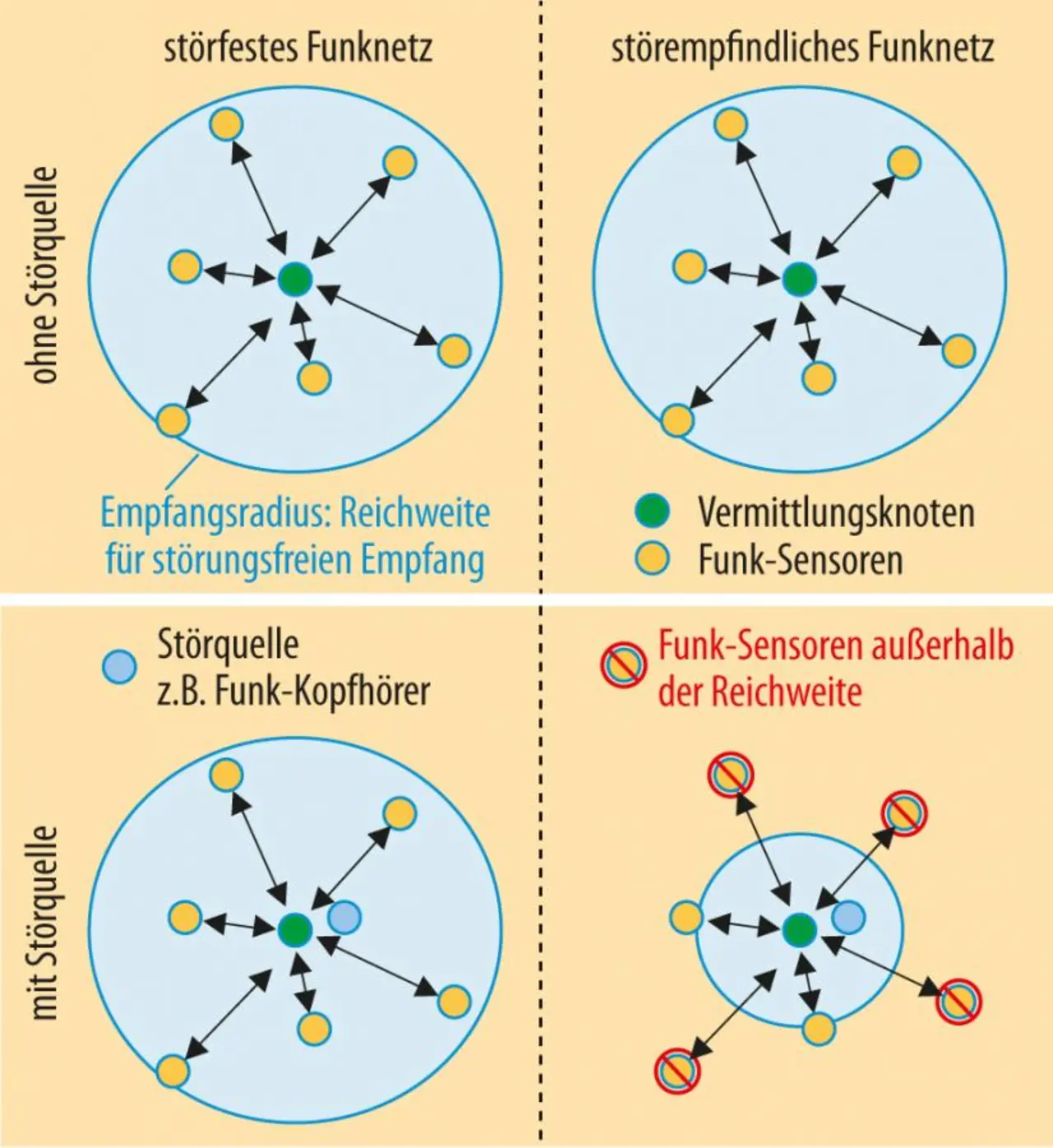

Seitdem Funkverfahren mit Codierungsgewinn genutzt werden, besteht die Möglichkeit zur Verwendung mehrerer orthogonaler Codes im selben Kanal. Der gegenseitige Schutz ist dann jedoch nur noch durch den Codierungsgewinn gegeben. Im obigen Beispiel ergibt ein Codierungsgewinn von 10 dB einen Schutz von weniger als 10 dB gegenüber anderen Nutzdaten, die denselben Kanal nutzen. Ein Schmalband-Funksystem, z.B. auf Basis des Transceiver-IC CC1120 von Texas Instruments [3], bringt es dagegen auf einen Schutz von bis zu 65 dB gegenüber Nachbarkanälen, was im Vergleich zum Codierungsgewinn einen Unterschied von 55 dB ausmacht. 55 dB bedeuten in der Praxis eine dramatische Verbesserung der Robustheit und Störfestigkeit – gleichzusetzen mit einer Verbesserung der Empfindlichkeit um 55 dB, wenn Störsignale vorhanden sind. Beide Szenarien sind in Bild 1 miteinander verglichen – im ersten Fall ohne und im zweiten Fall mit Störbeeinflussung. Eine schlechtere Störfestigkeit führt unmittelbar zu einer geringeren Reichweite.

Gemäß dem Beispiel in Bild 1 lassen sich zehn Schmalband-Funkkanäle in der Bandbreite eines codierten Breitbandsignals mit einer Kanalbandbreite von 100 kHz übertragen. Würde dagegen versucht, auch nur zwei Kanäle mit Codierungsgewinn in der gleichen Bandbreite zu übertragen, so würde dies wegen der Störbeeinflussungen rasch zu erheblichen Problemen führen.

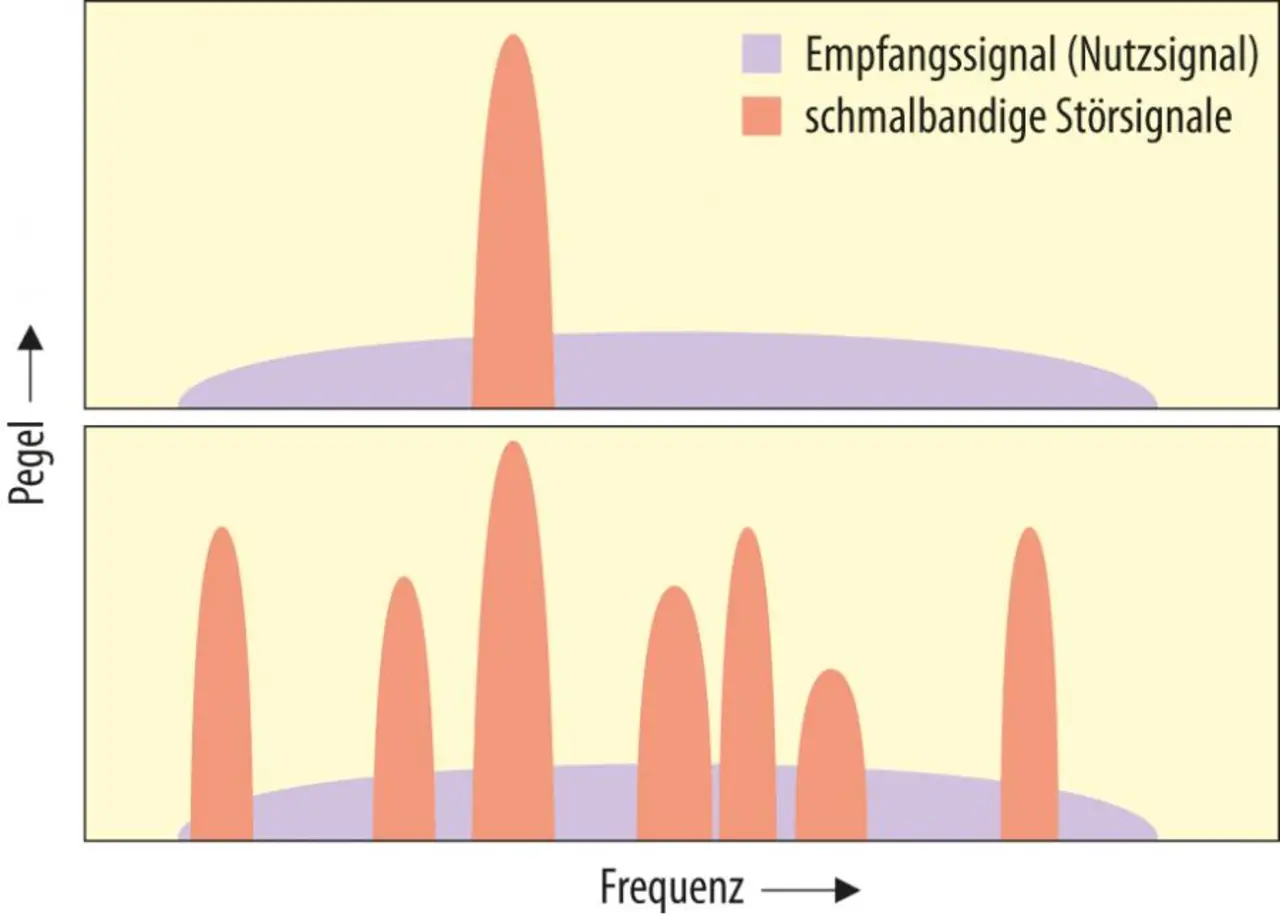

Hinzu kommt, dass die den Codierungsgewinn nutzende Übertragung aufgrund ihrer langen Dauer anfälliger gegen Störsignale (Übertragungskollisionen) ist. Da mit geringer Übertragungsrate und großer Bandbreite gearbeitet wird, lässt sich auf mathematischem Weg leicht zeigen, dass diese Funktechnik unempfindlich gegen einen schmalbandigen Störer ist. Dieses Szenario ist in Bild 2 oben zu sehen.

Das entsprechend codierte Signal (grau) lässt sich auch in der Gegenwart eines schmalbandigen Störsignals (rot) noch verarbeiten. Allerdings ist dies wegen der großen verwendeten Bandbreite kein besonders praxisübliches Beispiel. Wie in Bild 2 dargestellt, ist die genutzte Bandbreite groß, wogegen die Datenrate gering ist – was lange Übertragungszeiten mit sich bringt. Dementsprechend groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele schmalbandige Störsignale auftreten (Bild 2 unten). Diese Situation lässt sich durch den Codierungsgewinn nicht in den Griff bekommen und bewirkt eine starke Reduzierung der Funkreichweite.

- Schmales Band für weite Strecken

- Nachteile der Funkverfahren mit Codierungsgewinn

- Übertragungsdauer entscheidend für die Energieaufnahme