Funk-Vernetzung

Gebäudeautomation mit Energy-Harvesting-Funk

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kriterien für Reichweite

Die maximale Reichweite batterieloser Funksensoren liegt derzeit bei 30 m im Gebäudeinneren und 300 m im Freifeld. Wie bei allen Funktechniken bestimmt auch beim batterielosen Funk nicht die reine Sichtverbindung die tatsächliche Reichweite. Da sich Funkwellen kugelförmig ausbreiten, ist sie durch die geometrische Form eines Raumes beeinflusst. Für die Planungssicherheit bedeutet das: Bei einer maximalen Reichweite von 30 m sollten Sender und Empfänger maximal 15 m voneinander entfernt sein. Damit sind automatisch bereits mögliche Streuverluste durch Möbel, Personen oder nachträglich eingezogene Wände berücksichtigt.

Mithilfe von Repeatern lässt sich der batterielose Funk auch über größere Reichweiten nutzen. Teilweise agieren Aktoren auch gleichzeitig als Repeater, sodass kein zusätzliches Gerät notwendig ist.

Zudem haben die verwendeten Baumaterialien unterschiedliche Auswirkungen auf die Sendeleistung von Funklösungen. Während Holz, Gips oder unbeschichtetes Glas so gut wie keinen Einfluss auf ein Funksystem haben, kann sich hinter metallischen Trennwänden und Metalldecken, massiven Armierungen in Betonwänden und Metallfolien von Wärmedämmungen oder metallbedampften Scheiben ein Funkschatten bilden. Vereinzelt dünne Metallstreifen haben dagegen kaum Einfluss, wie beispielsweise die Profile in einer Gipskarton-Trockenbauwand. Batterieloser Funk wird jedoch auch funktionieren, wenn kritische Metallflächen vorhanden sind. Dies geschieht über Reflexionen: Metall- und Betonwände reflektieren die Funkwellen, sodass sich diese durch Öffnungen wie eine Holztür oder eine Glaswand an der Metallfläche vorbei leiten lassen. Um den optimalen Montageort der funkbasierten Sensoren in einem Gebäude zu bestimmen, gibt es mobile Feldstärke-Messgeräte wie das EnOcean EPM 300, die speziell für den batterielosen Funk ausgelegt sind. Dieses Gerät zeigt die Feldstärken empfangener Funktelegramme und störende Funksignale im relevanten Frequenzbereich.

Jobangebote+ passend zum Thema

Intelligente Lichtsteuerung

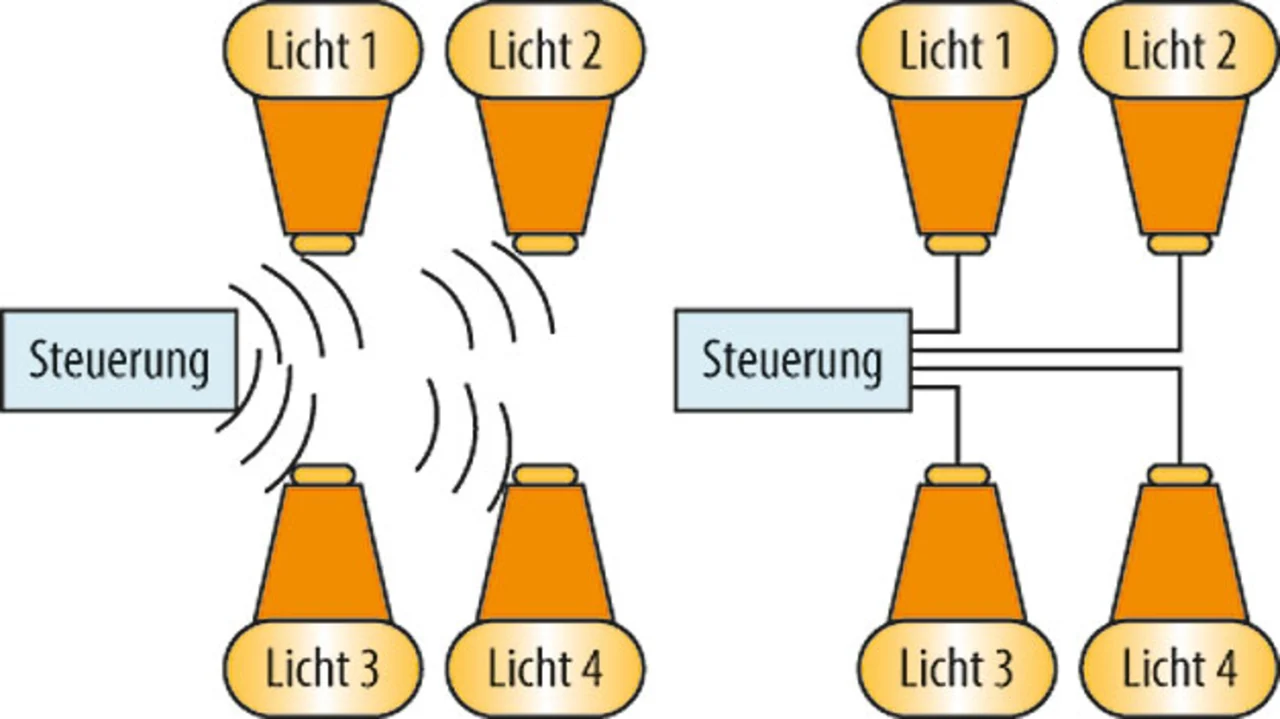

Systeme in der Gebäudeautomation erfordern immer eine sorgfältige Planung. Hierbei bieten batterielose Konzepte einige Vorteile gegenüber einem kabelgebundenen System (siehe das Beispiel Lichtsteuerung in der Gebäudeautomation, Bild 3).

Moderne Lichtsteuerung muss nicht nur die Interaktion zwischen Leuchten, Schaltern und Sensoren ermöglichen. Gleichzeitig sollen die Leuchten miteinander kommunizieren können, um ihren Status zu synchronisieren. Verdrahtete Lösungen trennen heute die Stromversorgung von den Steuersig-nalen und ermöglichen dadurch günstigere elektronische Steuerungen mit einer geringeren elektrischen Spannung. Damit lassen sich einfache Regelungssysteme bei einzelnen Leuchten und Gruppen umsetzen. Weiterführende Konzepte bieten einen Rückkanal (Feedback Channel) vom Licht zum Controller und unterstützen zusätzliche Geräte im Netzwerk wie z.B. Sensoren.

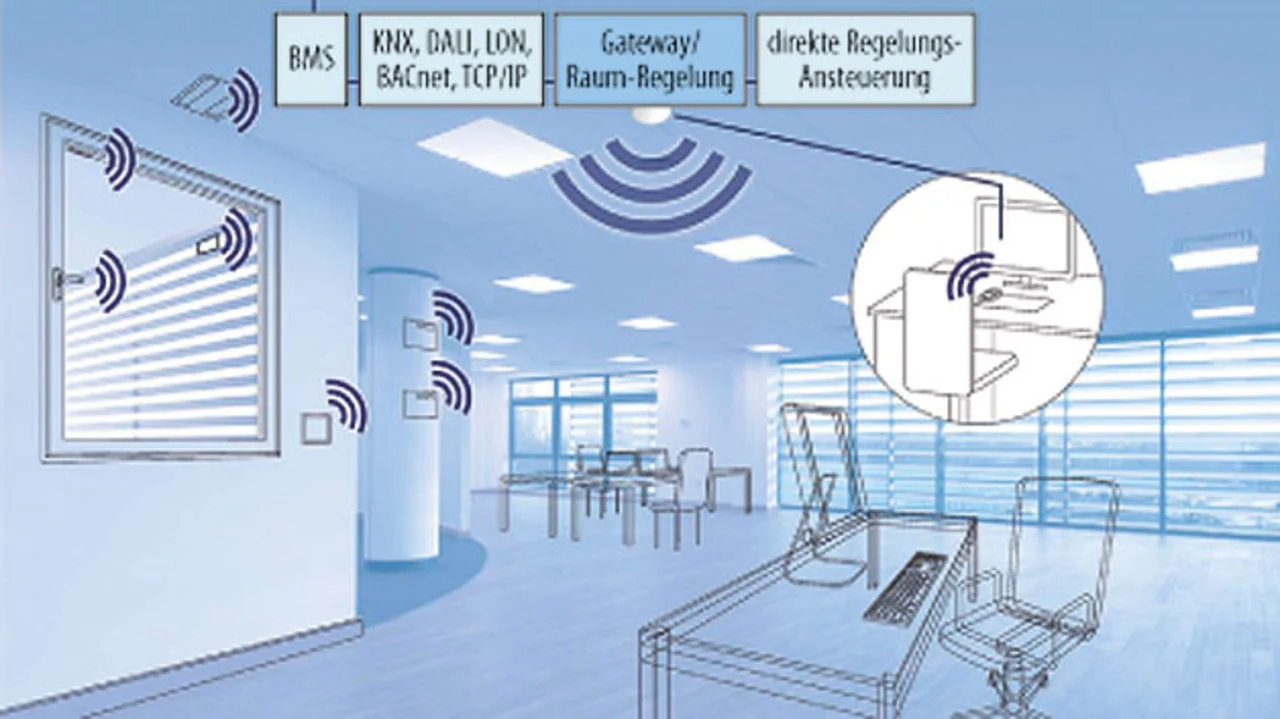

Solche komplexeren Steuerszenarien wie in Bild 4 lassen sich zum Beispiel mit dem verdrahteten, digitalen Protokoll DALI (Digital Addressable Lighting Interface) umsetzen. Dabei werden verschiedene Geräte über einen bi-direktionalen Datenbus vernetzt und über eine einmalige Adresse im Netzwerk identifiziert. Diese Geräte können dann jeweils einzeln verschiedene Steuerbefehle empfangen und auch ihren Status melden.

In einem DALI-System kann ein Steuergerät mit bis zu 64 Vorschaltgeräten kommunizieren. Diese können entweder einzeln angesprochen werden, als Teil einer Gruppe (bis zu 16 Gruppen können definiert werden) oder alle zusammen. Darüber hinaus können bis zu 16 Lichtszenen für eine maßgeschneiderte Beleuchtung definiert werden. Durch diese Eigenschaften eignet sich DALI für eine komplexe drahtgebundene Lichtsteuerung, die verschiedene Funktionalitäten abbildet. Standards wie DALI ermöglichen verschiedene, anspruchsvolle Steuerszenarien bei einer gleichzeitig zuverlässigen Kommunikation. Allerdings ist die Verdrahtung oft komplex, teuer und zeitaufwendig. Das gilt besonders bei Nachrüstprojekten. Die Modernisierung eines bestehenden Gebäudes erfordert zusätzliche Steuerkabel für jede einzelne Lampe. Ebenso muss jede weitere Komponente der Steuerung wie Schalter, Sensoren oder Leuchten zusätzlich separat verdrahtet werden.

Flexibilität per Funk

Besonders in diesen Fällen, aber auch bei flexiblen Bürokonzepten hat Funk deutliche Vorteile gegenüber einer verdrahteten Lösung (z.B. benötigen Leuchten keine zusätzliche Verkabelung). Vielmehr werden sie mit einer funkbasierten Steuereinheit (Aktor) ausgestattet und auf die Funkschalter einmalig eingelernt. Über die Schalter kann der Anwender dann das Licht ein- und ausschalten, dimmen oder auch Szenen wechseln.

Zusätzliche Funksensoren wie Anwesenheitsmelder oder Lichtintensitätssensoren können das System ebenfalls ohne Kabel ergänzen. Durch den energieautarken Betrieb der Energy-Harvesting-Geräte entfällt nach der Installation jeder Batteriewechsel. Durch seine Eigenschaften lassen sich mit Funk komplexe Lichtsteuerungssysteme mit deutlich verringertem Planungs- und Installationsaufwand umsetzen. Gleichzeitig kann mit Funk die gleichen Funktionen wie eine verdrahtete Variante abbilden. So können Leuchten über den ISO/IEC-Funk miteinander und in Gruppen kommunizieren. Die präsenz- und tageslichtabhängigen Daten dienen zudem als Information für die Gebäudesteuerung. Solar-betriebene Lichtsensoren melden z.B. den Leuchten, wenn die Sonneneinstrahlung ausreicht und kein künstliches Licht benötigt wird. Als zusätzliche gewerkeübergreifende Lösung können die Daten der Leuchten auch als Basis dienen, die Klimatisierung zonengenau und tageslicht- bzw. präsenzabhängig zu steuern. Zu erkennen ist: Die Ansprüche an die Gebäudeautomation sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die einzelnen Gewerke stehen dabei nicht mehr für sich, sondern sollen intelligent miteinander zu einem integrierten System für Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit zusammenwachsen. Die Lichtsteuerung ist ein gutes Beispiel dafür. Hier kommt noch hinzu, dass mit LEDs eine vollkommen neue Technik in viele Gebäude Einzug hält. Die Steuerungssysteme müssen flexibel genug sein, sich an die weiterentwickelte Technik und die zunehmende Vernetzung der Gewerke anzupassen. Hier können Funktechniken durchaus ihre Vorteile ausspielen.

Der Autor

|

Frank Schmidt |

|---|

| ist Chief Technology Officer bei der EnOcean GmbH. |

- Gebäudeautomation mit Energy-Harvesting-Funk

- Kriterien für Reichweite