Wearables und Medizintechnik

PPG-ICs & -Systeme im Praxistest – Teil 2

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Host-Programmierung

Nach dem Anschluss der Pegasus-Platine an den USB sollte sich der Windows-Treiber (USB Serial Device) automatisch installieren. Die Darstellung der Messdaten (HR, SpO2) erfolgt auf einem PC mit DeviceStudio (PC GUI, Launch Tool), das mit SetupHSP_EvKit_xxx_Win10.msi für Windows 10 installiert wird.

Um den Host zu programmieren, wird die Programmierplatine MAX32625 über das Flachbandkabel mit der Pegasus-Platine und dem USB verbunden. Unter Windows wird die Programmierplatine als mbed Serial Port geführt. Falls sie nicht gefunden wird, ist der ARM Mbed Windows Serial Port Driver separat von der Mbed-Internet-Seite zu beziehen und zu installieren.

Danach ist ein neues Laufwerk DAPLINK – Flash-Speicher des MAX32630 – auf dem PC zu finden. Die Programmierung wird durch das Ziehen der Datei MRD220_MAX32630_Host_FW_xxx_ASCI.bin auf das DAPLINK-Verzeichnis ausgelöst.

Der Programmiervorgang dauert ca. 20 s; währenddessen blinkt eine rote LED auf der Programmierplatine. Danach ist unbedingt der Reset-Taster, der sich direkt neben dem weißen Steckverbinder auf der Host-Platine befindet, zu drücken.

Für die Blutdruckmessung mit der Android-App ist stattdessen die Datei mbed-os_BPT_xxx_BINARY.bin auf das DAPLINK-Verzeichnis zu ziehen. Außerdem ist es möglich, die Datenausgabe der HR- und SpO2-Daten auf ein Terminal zu leiten, wofür dann die Datei mbed-os_BPT_xxx_ASCII.bin notwendig ist. Für den Empfang auf dem PC ist ein Programm wie Tera Term notwendig und der COM-Port wird als USB Serial Device implementiert. Interessant wären sicher die BPT-Daten, die leider nicht mit dem Terminal angezeigt werden können.

Abschließend ist die Programmierplatine vom USB und von der Pegasus-Platine zu trennen und ein Neustart auszuführen, womit die Host-Platine betriebsbereit sein sollte.

Sensor-Hub-Programmierung

Die Firmware für den Sensor-Hub (MAX32664) lässt sich erfreulicherweise einfach über die Update-Funktion in DeviceStudio (unter Device) programmieren, wozu in früheren Ausgaben des MAX-REF-DES220-Systems ein spezielles Kommandozeilen-Tool (download_fw_over_i2c_host.exe) zuständig war. Die Bezeichnung für die Firmware, die für die Windows-Version (DeviceStudio und Terminal) notwendig ist, lautet MAX32664A_xxx.msbl und die für die Android-Version MAX32664D_xxx_BPT_xxx.msbl.

Wie erwähnt, werden die Bezeichnungen von Maxim Integrated leider immer wieder geändert, sodass die hier angegebenen möglicherweise schon nicht mehr korrekt sind. Wichtig sind das A und das D mit dem Zusatz BPT, und es sind grundsätzlich Dateien mit einer msbl-Endung, die als Firmware-Dateien für den Biometric Sensor Hub fungieren, wogegen Dateien mit einer bin-Endung stets für die Pegasus-Host-Platine bestimmt sind.

Die Blutdruckmessung

Wie in [1] erläutert, ist die traditionelle Methode der Blutdruckmessung die Messung mit einer Messmanschette, was mit zahlreichen Nachteilen verbunden ist. Deshalb wäre es sehr vorteilhaft und patientenorientiert, die beiden relevanten Werte für den systolischen und den diastolischen Blutdruck aus einem PPG-Signal zu ermitteln, das sich verhältnismäßig einfach per Fingerdruck auf einen PPG-Sensor abnehmen lässt.

Jobangebote+ passend zum Thema

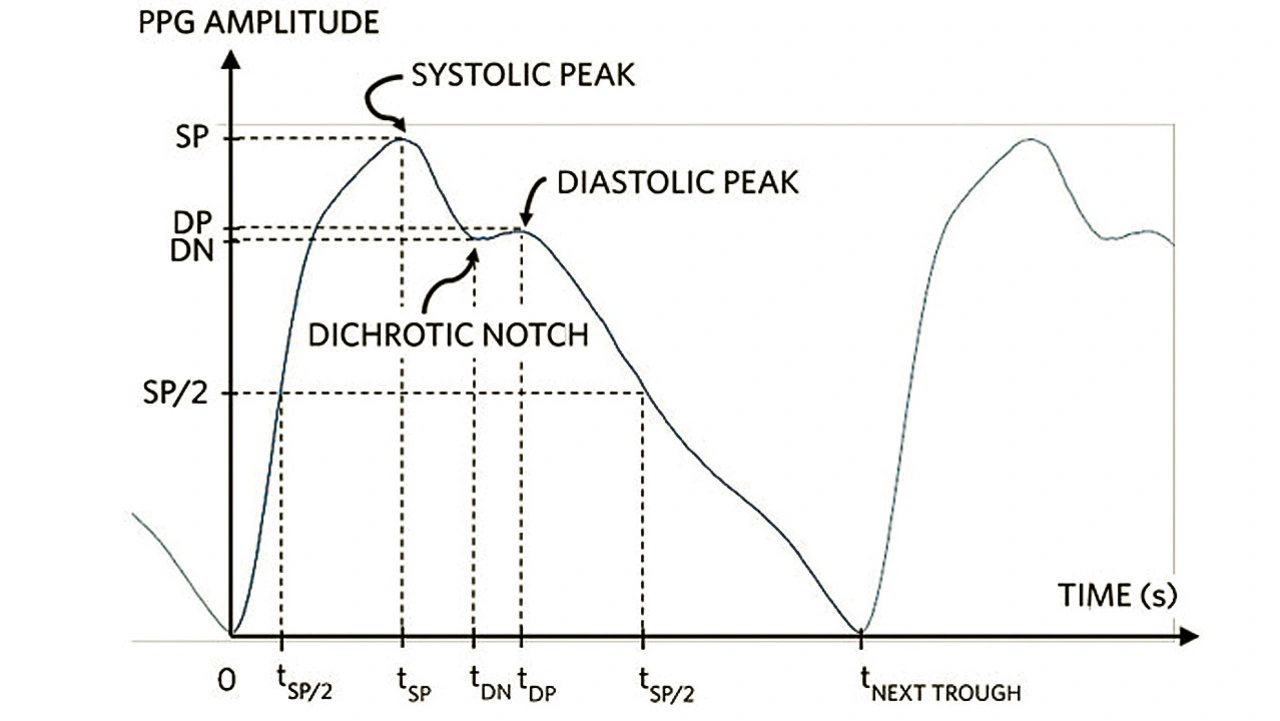

Wie es im Bild 10 zu erkennen ist, gibt es in einem PPG-Signal einen Systolic-Spitzenwert und einen Diastolic-Spitzenwert, die theoretisch die Blutdruckmesswerte liefern könnten. Theoretisch deshalb, weil ein PPG-Signal aus unterschiedlichen Gründen mit derartigen Störungen versehen sein kann, dass noch nicht einmal eine halbwegs zuverlässige Aussage zum Puls oder zur Sauerstoffsättigung möglich ist, wie es auch mit den beiden getesteten Maxim-Integrated-Entwicklungssystemen nicht anders ist. Insbesondere das Diastolic-Maximum lässt sich analogtechnisch relativ schwer erfassen.

In der jeweiligen Software bzw. Firmware werden deshalb verschiedenste Tricks angewendet, um Angaben für die Heart Rate, die Sauerstoffsättigung und den Blutdruck aus einem nicht optimalen PPG-Signal zu erhalten – was mehr oder weniger gut funktioniert und zudem in Echtzeit erfolgen muss, also auch eine entsprechende Rechenleistung erfordert. Es kommt also nicht von ungefähr, dass die entsprechenden Systeme mittlerweile nicht mehr zum Aufbau von Blutdruckmessgeräten propagiert werden, sondern nur noch für das Blood Pressure Trending (BPT) vorgesehen sein sollen.

Das Prinzip, ein analoges Signal von eher schlechter Qualität durch digitale Verfahren auszugleichen, erscheint für verlässliche Aussagen fraglich, denn mit einem diskreten Aufbau einer PPG-Schaltung und einem Fingerclip erhält man qualitativ weitaus bessere Signale, die sich damit als fundierte Basis für die digitale Umsetzung und die folgenden Berechnungen eignen. Näheres dazu wird es in einem Folgeaufsatz geben, der sich außerdem mit dem bereits angekündigten Verfahren der Pulswellenlaufzeitmethode befassen wird.

Literatur

[6] Dembowski, K.: Wearables und Medizintechnik:PPG-ICs & -Systeme im Praxistest — Teil 1. elektronik.de, 6. September 2021, www.elektroniknet.de/halbleiter/ppg-ics-systeme-im-praxistest-teil-1.188739.html.

[7] Hopf, E.: Es geht auch ohne Messmanschette. elektroniknet.de, 2. März 2020, www.elektroniknet.de/halbleiter/leistungshalbleiter/es-geht-auch-ohne-messmanschette.174008.html.

Der Autor

Klaus Dembowski

ist Wissenschaftlicher Angestellter im Institut für Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg. Sein Zuständigkeitsbereich beinhaltet die Entwicklung von Hard- und Software für Mikrosysteme mit dem Schwerpunkt Anwendungen von Energy Harvesting.

Er wurde 2011 und 2017 von der Redaktion der Elektronik für seine Fachaufsätze »Sensornetze mit energiesparender Funktechnik« und »Funkelektroden zur Messung bioelektrischer Signale: EKG ohne Kabel« als »Autor des Jahres« ausgezeichnet.

dembowski@tuhh.de

- PPG-ICs & -Systeme im Praxistest – Teil 2

- Host-Programmierung