IMEC Technology Forum 2014

30 Jahre Forschungsfabrik der Superlative

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

In Richtung „Smart Everything“

Aart de Geus, Chairman und Co-CEO von Synopsys beleuchtete die Halbleiterindustrie aus der Sicht der EDA-Industrie. Die Halbleiter „Technonomics“, ein englisches Kunstwort aus Technologie und Ökonomie, weise in Richtung eines „Smart Everything“. Die Industrie will ihre Produkte immer früher, besser und billiger, stellte de Geus fest. In diesem Spannungsfeld muss sich die EDA-Industrie bewegen. Alle drei Richtungen lassen sich aber schwer vereinbaren, also muss man Prioritäten setzen. Bei Smartphones beispielsweise spielen die beiden Vektoren früher und besser die Hauptrolle, Einsteigertelefone müssen billig sein. Auf der Technologieseite fühlen sich die EDA-Anbieter durch die Frage, bei welchem Knoten kommt der Schritt von FDSoI (Fully Depleted Silicon on Insulator) auf FinFET, herausgefordert. Da beide Prozesse sich in den Design-Parametern gewaltig unterscheiden, müssen die Tools unter Umständen beide Alternativen im gleichen Technologieknoten beherrschen. Findet der Umstieg schon bei 22/20 nm statt oder erst bei 16/14 nm?

Der neue IC Compiler II arbeitet nun zehnmal so schnell, wie sein Vorgänger und berücksichtigt DfM-Aspekte (Design-for-Manufacturing). Das wirkt sich positiv auf die zwei Zielvektoren aus, ein Design wird in drei statt dreißig Stunden kompiliert (schneller und billiger) und DFM verbessert die Ausbeute (billiger). Gleichzeitig konnte die Verifikation von Analog und Mixed-Signal-Schaltungen von 72 Stunden auf acht bis zwölf Stunden reduziert werden. Als Partner des IMEC vierwies de Geus schließlich darauf, dass sich solche Verbesserungen nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit erreichen lassen. Dazu bedarf es dreier wesentlicher Elemente: Verbindlichkeit, Kompetenz und Kompromissbereitschaft.

Jobangebote+ passend zum Thema

Impressionen vom IMEC Technology-Forum 2014

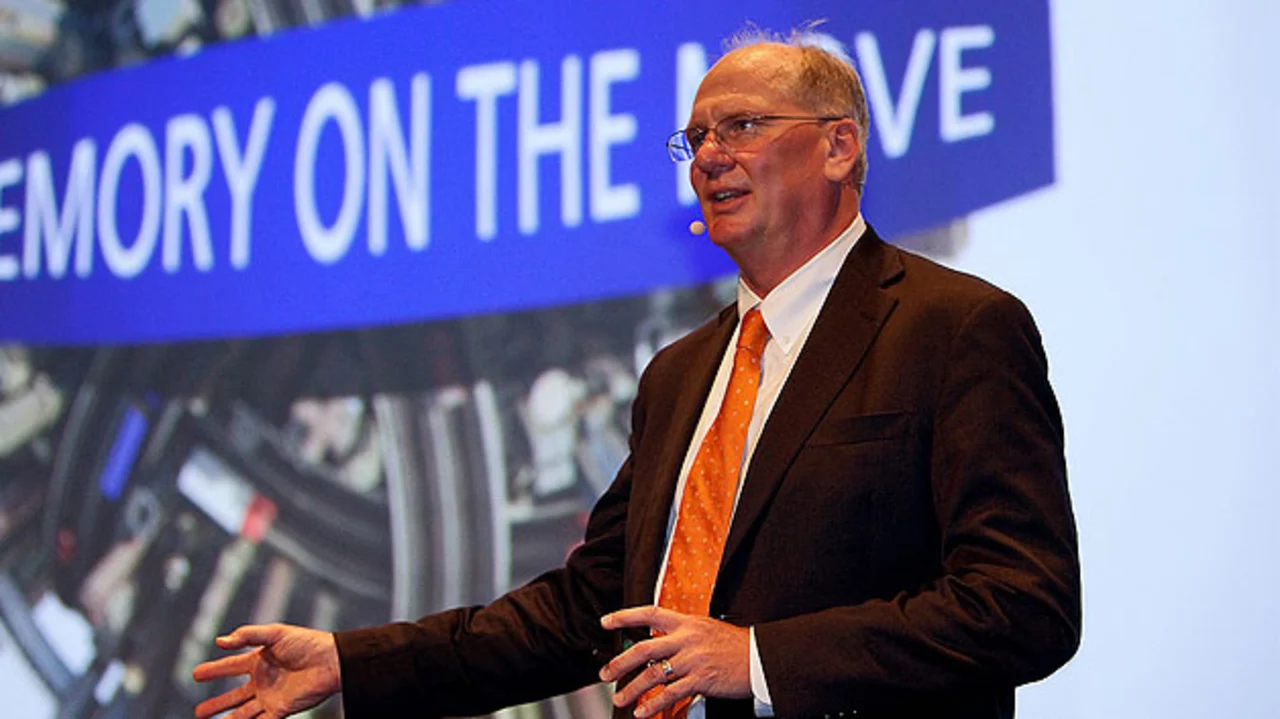

Ohne Gedächtnis geht’s nicht

Mark Durcan, CEO des Speicherchipherstellers Micron Technology sieht den Speichermarkt im Wandel. Heute teilen sich die fünf größten Hersteller den Markt für Speicherchips zu 95 Prozent, 2008 waren es noch 75 Prozent. Samsung ist mit unveränderten 31 Prozent Marktführer, gefolgt von Micron, die seit 2008 ihren Anteil von 12 Prozent auf aktuell 23 Prozent gesteigert haben. Gleichzeitig haben sich die Anwendungssegmente stark diversifiziert. War früher das klassische Computing das größte Segment, sind es heute die mobilen Geräte. Das jährliche Bit-Wachstum hat sich bei DRAMs von 49 Prozent (2010) auf 23 Prozent (2013) und bei NAND-Flash-Speichern von 84 Prozent (2011) auf 43 Prozent (2013) verlangsamt. Für 2017 sieht Durcan bei DRAMs 22 Prozent und bei NAND-Flash 28 Prozent.

Die weitere Skalierung von Speicherchips ist heute weniger eine technische Frage als ein ökonomische, sagt Durcan. Einen Ausweg aus dem Dilemma der immer teureren Skalierung verspricht die dreidimensionale Anordnung von Speicherzellen oder Speicherchips. Ein Beispiel dafür sind die Hybrid Memory Cubes (HMC), die mit TSV-Technik (Through Silicon Vias) mehrere gestapelte DRAM-Chips mit einem Logik-Chip verbinden, der dann Daten aggregiert und über High-Speed-Links von und zum Prozessor schaufelt.

Darüber hinaus werden immer mehr Speicherkonzepte diskutiert, von FeRAMs über MRAMs bis hin zu CBRAMs und RRAMs. Für alle diese technologisch gerüstet zu sein, ist aufwändig und teuer. Eine weitere Herausforderung sind die immer höheren Anforderungen an die Speicherchips bezüglich der Datenübertragungsgeschwindigkeit und ihre Energieaufnahme. Heute lassen sich bei flüchtigen Speichern 150 Gbyte/s mit 6 bis 8 pJ/bit zwischen Prozessor und Speicher übertragen, in Zukunft sollen es 300 Gbyte/s bei 1 pJ/bit sein. Bei nichtflüchtigen Speichern zählen Datenübertragungsgeschwindigkeit und Speicherplatz. Heute sind 400 Mbyte/s und 256 Gbyte typisch, in naher Zukunft werden 1000 Mbyte/s und 2 Tbyte gefordert.

Da die Schnittstelle zwischen Prozessor und Speicher immer einen Flaschenhals darstellt, hat man sich bei Micron mit dem Konzept des Automata-Prozessors ein integratives Konzept überlegt. Angelehnt an das menschliche Nervensystem propagiert der Automata-Prozessor, die Verarbeitungseinheiten in den Speicher zu integrieren und massive Parallelverarbeitung zu nutzen. Für Interessierte hat Micron ein Applikations Software Development Kit aufgelegt, über das sich der Automata-Prozessor programmieren lässt.

- 30 Jahre Forschungsfabrik der Superlative

- Bezahlbare Medizin durch Elektronik

- In Richtung „Smart Everything“