Strategien für den Einkauf von Software

Softwarebeschaffung birgt Wettbewerbsvorteile

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Lizensierung von Softwarekomponenten spart Kosten und Zeit

Ist die benötigte Softwarekomponente bereits kommerziell verfügbar, bietet sich der Erwerb einer Lizenz, d. h. eines Nutzungsrechts, an. Der Vorteil ist, dass die Entwicklungszeit und die Ressourcen drastisch reduziert werden können, da die Komponente bereits vorhanden ist und nicht erst entwickelt werden muss.

Der Hauptvorteil von Software besteht darin, dass sie nach einmaliger Entwicklung vervielfältigt und von einer praktisch beliebigen Anzahl von Nutzern eingesetzt werden kann. Bei einem Lizenzgeschäftsmodell werden die Entwicklungskosten – die Kosten plus die Gewinnspanne des Anbieters – auf alle Kunden verteilt, was einen drastischen Kostenvorteil gegenüber einer Eigen- oder Auftragsentwicklung bedeutet. Aus denselben Gründen sind auch die Kosten für Wartung und Support in der Regel drastisch niedriger.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Software bereits von anderen Anwendern getestet wurde, was das Risiko von Fehlern verringert und – je nach Verfügbarkeit von Nachweisen für solche Tests – den eigenen Testaufwand erheblich reduzieren kann. In der funktionalen Sicherheit nennt man dies ein »Proven-in-Use«-Argument.

Der Nachteil dieser Option besteht darin, dass das lizensierende Unternehmen die Rechte des geistigen Eigentums nicht exklusiv besitzt, sodass Wettbewerber die Softwarekomponente ebenfalls nutzen können. Andererseits können Konkurrenten, wenn es eine solche Komponente bereits am Markt gibt, das mit allen Vorteilen sowieso tun – unabhängig von der Entscheidung des eigenen Unternehmens, sie intern zu entwickeln.

Eine weitere Einschränkung bei der Beschaffung von Software besteht darin, dass nicht alle Anbieter einen White-Box-Ansatz verfolgen, also vollen Zugriff auf den vollständigen Quellcode gewähren, was für den Aufbau von internem Know-how erforderlich wäre. Die wichtigste Frage bei dieser Strategie ist jedoch, ob die Softwarekomponente, die benötigt wird, überhaupt kommerziell verfügbar ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zwischenbilanz

Interne und externe Auftragsentwicklung sind zwei Seiten derselben Medaille. In der Tat ist die Auftragsentwicklung wohl weniger eine Softwarebeschaffungsstrategie, sondern eher eine Entwicklerbeschaffungsstrategie: Soll das Unternehmen selbst Entwickler einstellen oder ein Softwareentwicklungsunternehmen beauftragen, das Entwickler einstellt?

Da es sich bei Software um einen immateriellen Vermögenswert handelt, ist die Aufteilung der Investitionen durch Lizenzvergabe der Schlüsselfaktor für Kostensenkungen. Ein Unternehmen, das eine Softwarekomponente selbst entwickelt oder die Entwicklung in Auftrag gibt, wird daher immer teurer sein als ein Wettbewerber, der eine nichtexklusive Lizenz erwirbt.

Es gibt noch eine vierte Option, die oft zu Unrecht übersehen wird: Mit »Library-Sourcing« lässt sich der strategische Vorteil einer eigenen Software mit dem Kostenvorteil eines Lizenzgeschäftsmodells verbinden.

Das Beste aus beiden Welten

Oftmals ist eine Softwarekomponente mit einer benötigten Funktion nicht unmittelbar kommerziell verfügbar. In einem solchen Fall kommen viele Entscheider zu dem Schluss, dass diese Komponente intern entwickelt werden muss. Manchmal kann es jedoch hilfreich sein, einen genaueren Blick auf die Architektur zu werfen.

Obwohl eine Softwarekomponente mit einer bestimmten Funktion möglicherweise nicht am Markt angeboten wird, besteht sie sehr oft aus kommerziell erhältlichen Unterkomponenten, Routinen oder Funktionen. Selbst wenn eine Softwarekomponente strategisch relevant ist, sind es nur sehr selten alle ihre Teilkomponenten. Oft liegt der Wettbewerbsvorteil eher in einer intelligenten Kombination bestehender Techniken als in einer kompletten Neuerfindung.

Die Verwendung kommerziell verfügbarer Bibliotheken oder Software Development Kits (SDKs) und die Kombination von Eigenentwicklung und Softwarelizenzierung kann eine Möglichkeit sein, einen derartigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. In vielen Bereichen sind solche Bibliotheken bereits verfügbar und weit verbreitet. Beispiele sind TensorFlow für Deep Learning, OpenCV für die klassische Bildverarbeitung oder Create Embedded von Baselabs für die eingebettete und sichere Sensordatenfusion. Diese Bibliothek beinhaltet unter anderem ein Diagnosewerkzeug für detaillierte Einblicke in das Sensordatenfusionssystem, z. B. um Sensorparameter abzuleiten oder die Ursache zu klären, warum eine bestimmte Messung keinem Objekt zugeordnet ist (Bild 1).

Für die wiederverwendeten Teilkomponenten gelten alle Vorteile der Softwarelizenzierungsstrategie: Sie sind zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten unmittelbar verfügbar, werden getestet und teilen sich die Wartungslast mit allen Nutzern. Da solche Funktionen auf niedrigerer Ebene allgemeiner eingesetzt werden können, ist die Zahl der Nutzer, die sich die Entwicklungs- und Wartungskosten teilen, in der Regel höher als bei spezialisierten Funktionen.

Gleichzeitig können Unternehmen durch die Kombination von Funktionen einer Bibliothek oder von Elementen eines SDK exklusive Rechte am geistigen Eigentum an der entstehenden Softwarekomponente erwerben und so die Vertraulichkeit sicherstellen. Darüber hinaus ist das entsprechende Know-how im Unternehmen vorhanden, und das Ergebnis kann auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Der Nachteil der Library-Sourcing-Strategie ist der erhöhte Aufwand für die Identifizierung geeigneter Bibliotheken oder SDKs und die Überprüfung ihrer Übereinstimmung mit den Anforderungen. Dies erfordert die Entwicklung einer Beschaffungsstrategie mit einer feineren Granularität und mehr technisches Fachwissen in den Führungspositionen der Beschaffung. Auf der anderen Seite können die Maßnahmen von Library-Sourcing die knappen internen Entwicklungsressourcen erheblich entlasten.

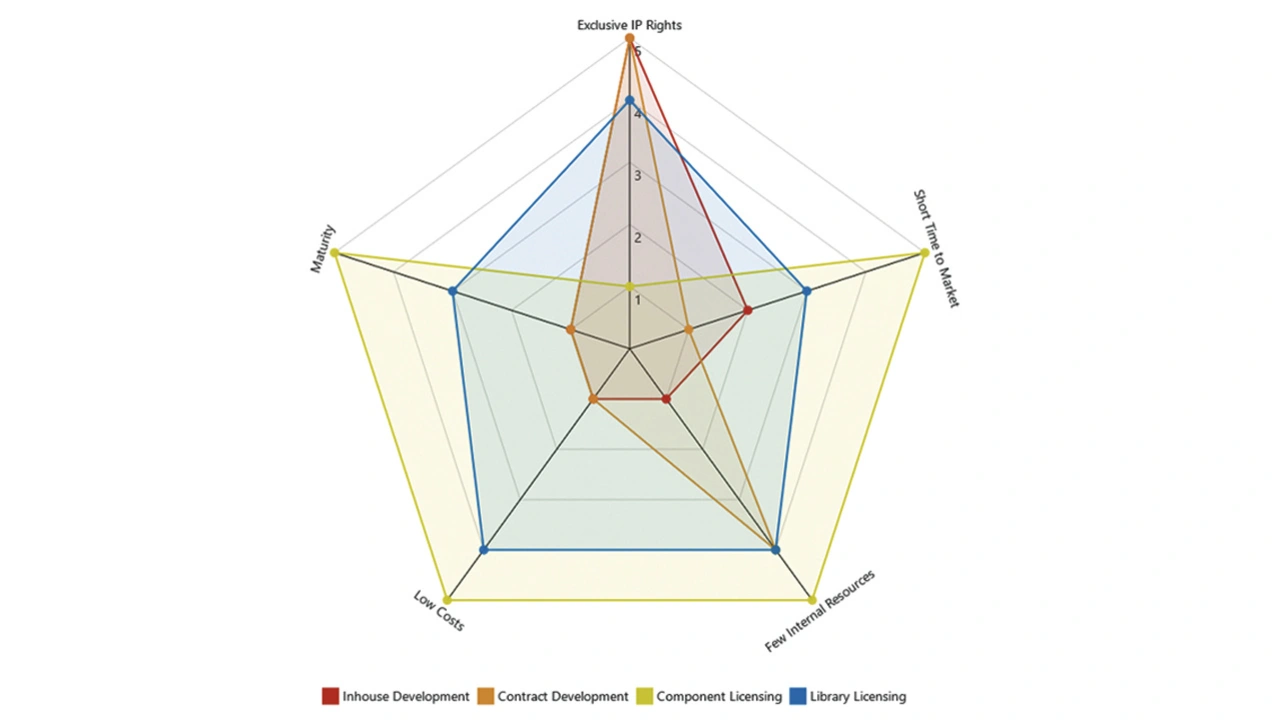

Die Komplexität der Beschaffung von Software und Softwarekomponenten und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Beschaffungsstrategien verdeutlicht Bild 2 in einer Grafik: Die Lizensierung von Komponenten ist eindeutig von Vorteil, wenn diese kommerziell verfügbar sind, wogegen die Eigenentwicklung der Software eine gezielte Ergänzung sein kann. Die Lizensierung von Bibliotheken hingegen kann das Beste aus beiden Welten vereinen.

Von der richtigen Strategie profitieren

Die Ergebnisse der Beschaffungsstrategie eines Unternehmens hängen von der angewandten Detailtiefe ab. Eine High-Level-Analyse lässt den Entscheider mit begrenzten und oft unbefriedigenden Optionen zurück. Ein detaillierterer Blick auf die Beschaffung eröffnet jedoch eine neue strategische Ebene, die es Unternehmen ermöglicht, einen klaren Wettbewerbsvorteil zu entwickeln und gleichzeitig die Kosten, die Markteinführungszeit und die Zahl der benötigten internen Entwickler zu reduzieren. Es liegt an jedem Unternehmen selbst, wie es den Hebel Sourcing einsetzt.

- Softwarebeschaffung birgt Wettbewerbsvorteile

- Lizensierung von Softwarekomponenten spart Kosten und Zeit