Entwicklungsziel Zuverlässigkeit

Die MTBF ist nur ein Glied in der Kette

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Zuverlässigkeit berechnen und erhöhen

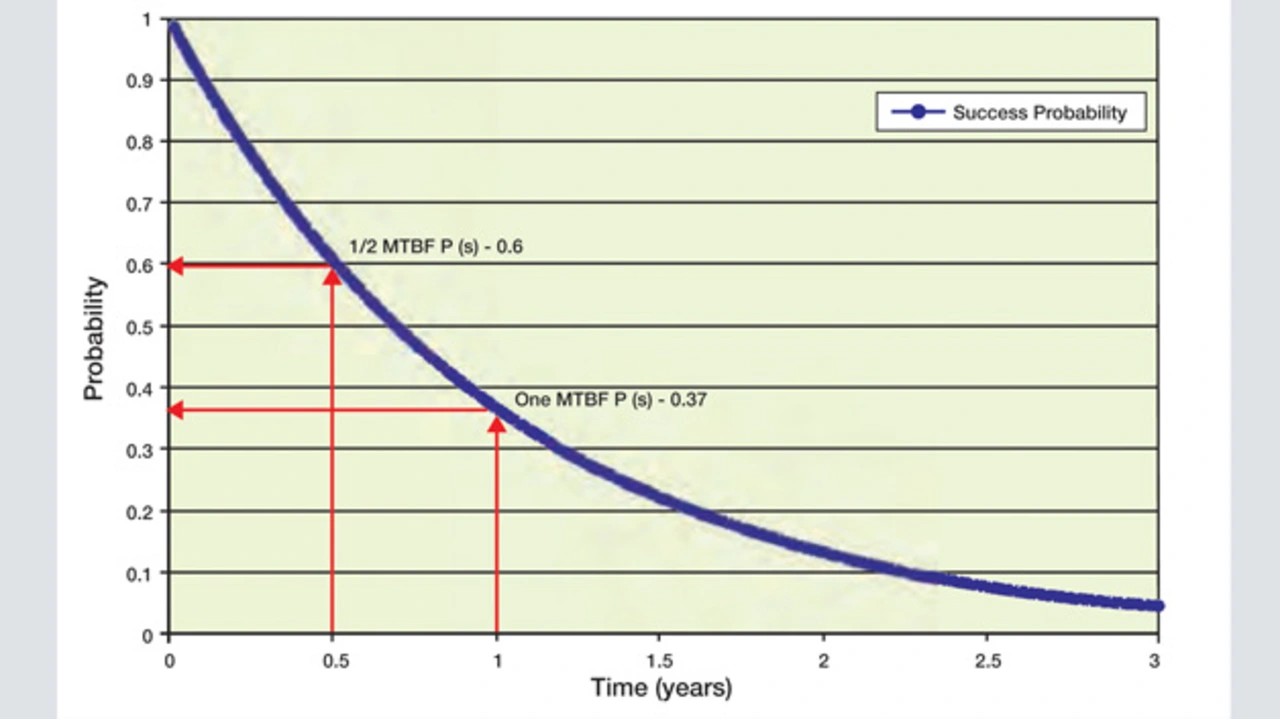

Trägt man die Erfolgswahrscheinlichkeit grafisch auf, erkennt man, dass bei der Annäherung der gewünschten Betriebszeit an den MTBF-Wert die Erfolgswahrscheinlichkeit etwa 0,37 beträgt (Bild 2). Wenn man also in diesem Zusammenhang eine Serie von Produkten betrachtet, sind immer noch 37 Prozent von ihnen funktionstüchtig.

Um also eine akzeptable Erfolgswahrscheinlichkeit über die Lebensdauer des Produkts oder seiner Mission sicherzustellen, erfordern viele Systeme und Produkte eine MTBF, der signifikant höher liegt als deren vorgesehene Lebensdauer. So muss bei einer angenommenen Lebensdauer von fünf Jahren und einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,99 der MTBF-Wert laut Gleichung (2) genau 4 358 063 Stunden oder 497 Jahre betragen – ein Vielfaches der Betriebszeit von fünf Jahren.

(2)

Man kann die Zuverlässigkeit und den MTBF-Wert nach zwei Methoden ermitteln: entweder über eine Analyse der Komponentenzahl (Parts Count Analysis) oder über eine Belastungsanalyse der Komponenten (Part Stress Analysis). Erstere ist die einfachere der beiden Verfahren. Sie wird manchmal in einem frühen Entwicklungsstadium ausgeführt als Indikator, ob das zu entwickelnde Produkt seine Zuverlässigkeitsanforderungen erreichen wird. Diese Analyse berücksichtigt das Qualitätsniveau des eingesetzten Bauteils, die Anzahl der eingesetzten Bauteile und die Nutzungsbedingungen des Produkts.

Eine Parts-Count-Analyse ist schnell ausgeführt. Doch die Ergebnisse tendieren eher zur pessimistischen Sicht, also zu höheren Ausfallraten und niedrigerer MTBF. Demgegenüber zieht eine Stressanalyse der Bauteile eine weit größere Zahl von Parametern in Betracht. Deshalb nimmt sie entsprechend mehr Zeit in Anspruch, liefert dafür aber ein genaueres Ergebnis. Eine Stressanalyse umfasst je nach dem analysierten Komponententyp viele Faktoren wie Temperatur, elektrische Belastung, Qualität, Aufbau, Betriebsumgebung und anderes mehr. Diese Analyse resultiert in einem sehr viel genaueren Wert für die Ausfallrate der Schaltung in der vorgesehenen Applikation.

Zuverlässigkeit erhöhen

Um die MTBF und Erfolgswahrscheinlichkeit der Produkt- oder Systementwicklung zu erhöhen, gibt es eine ganze Reihe von Verfahren. Die am häufigsten eingesetzte Taktik ist das Derating der Komponenten in Bezug auf die elektrischen und thermischen Belastungen. Durch ein solches Derating sinken die Belastungen des Bauteils bei der oben beschriebenen Stressanalyse. Die Bauelementehersteller schreiben oft ihre eigenen Derating-Regeln vor. Doch man kann auch Industriestandard-Regeln nutzen, wenn keine In-House-Vorschriften verfügbar sind. Beispiele sind ECSS-Q-30-11A der ESA (European Space Agency) und NAVSEA TE000-AB-GTP-010 der US Navy. Die Durchführung einer Stressanalyse der Bauteile erhöht die Fixkosten einer Entwicklung. Andere Analyseverfahren für Entwickler wirken sich auf die laufenden Kosten aus.

Eine andere Option, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, besteht darin, Komponenten mit höherem Qualitätslevel einzusetzen, unter Beibehaltung derselben oder ähnlicher Derating-Ansätze. So kann man von kommerziellen Standardbauteilen auf militärische (QML Q für ICs) oder sogar Raumfahrt-qualifizierte Komponenten (QML V für ICs) übergehen. Bei steigendem Qualitätslevel steigt natürlich auch der Preis. Tabelle 1 listet unterschiedliche Standards für integrierte Schaltungen sowie hybride und diskrete Komponenten auf.

Jobangebote+ passend zum Thema

| Typ | Standard | Militär | Raumfahrt |

|---|---|---|---|

| integrierte Schaltungen | MIL-PRF-38535 | QML Q (Class B) | QML V (Class S) |

| hybride Komponenten | MIL-PRF-38536 | Class H | Class K |

| diskrete Bauteile | MIL-PRF-19500 | JAN TXV | JAN S |

Tabelle 1: Standard-, Militär- und Raumfahrtversionen von ICs sowie hybriden und diskreten Komponenten

Eine weitere Option, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, ist die Einführung von Redundanz in oder zwischen den Systemeinheiten. Dies erhöht zwar die Baugröße, das Gewicht und die Kosten der Lösung, verbessert jedoch die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit des Systems dramatisch. Am besten trifft man die Entscheidung über die nötige Redundanz auf der Systemebene und fügt zusätzliche Komponenten in den Bereichen des Designs ein, in denen die Ausfallrate hoch ist. Dieses gezielte Vorgehen in Bezug auf die Redundanz liefert gut optimierte Lösungen.

Eine weitere Frage in Bezug auf die Redundanz lautet: »heiß« oder »kalt«? In einer »heißen« Redundanzlösung bleibt das Reservesystem ständig eingeschaltet und konfiguriert. Es lässt sich also sofort und unmittelbar zuschalten, um eine ausgefallene Einheit ersetzen zu können, ohne die Systemperformance zu beeinträchtigen. Der Nachteil dieses Szenarios ist, dass auch das redundante Equipment ständig gewissen Belastungen ausgesetzt ist.

In einer »kalten« Redundanzanordnung ist das redundante System nicht eingeschaltet und wird erst dann hochgefahren, wenn die primäre Einheit ausgefallen ist. Das Gesamtsystem muss also stoppen, bis das redundante Element so konfiguriert ist, dass es die Funktion der ausgefallenen Einheit übernehmen und fortsetzen kann. Der Betrieb ist kurzzeitig unterbrochen, doch der Vorteil liegt darin, dass eine solche Lösung nicht altert, weil sie im Aus-Zustand keiner elektrischen Belastung unterliegt.

Bei einem redundanten System muss man natürlich auch dafür sorgen, dass sich keine unerwünschten Störungen innerhalb des Systems ausbreiten, die beim Ausfall der primären Einheit auch die Funktion des redundanten Moduls beeinträchtigen könnten.

- Die MTBF ist nur ein Glied in der Kette

- Zuverlässigkeit berechnen und erhöhen

- Zuverlässigkeit auf der Systemebene