Im „Dickicht“ der Leiterplatten-Designwerkzeuge den Durchblick behalten

Software für „Jedermanns Brieftasche“

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Verbindung im 868-MHz-Band

| << vorherige Seite | 1 | 2 | 3| 4 |

Mit „Z-Wave“ steht ein Funkübertragungsverfahren in den Startlöchern, das speziell für die Belange der „Home Automation“ entwickelt wurde. Das dänisch/amerikanische Unternehmen Zensys [6] hat ein Übertragungsverfahren für das 868-MHz-Band entwickelt; in diesem Band sind die Ausbreitungsbedingungen in Häusern besser als bei 433 MHz und dem 2,4-GHz-WLAN-Band. Das 868-MHz-Band ist weitgehend reglementiert und eignet sich somit für die Übertragung von zeitkritischen Steuersignalen. Es ist in einzelne Subbänder unterteilt, für die jeweils spezifische Bedingungen gelten: maximale Sendeleistung, „Duty Cycle“ etc. Z-Wave nutzt in Europa die ISM-Frequenz 868,42 MHz, in den USA wird auf 908,42 MHz gesendet, die Umstellung der Frequenz erfordert lediglich einen anderen Schwingquarz. Die Datenübertragungsrate des Funkkanals beträgt 9,6 kbit/s.

Das Z-Wave-Konzept beruht darauf, dass jeder Z-Wave-Knoten Nachrichten empfangen und senden kann. Die mit den Z-Wave-Transceivern ausgerüsteten Geräte im Haus bauen ein „Mesh“ – ein verkoppeltes Netzwerk – auf, das Protokoll sorgt dafür, dass dies automatisch geschieht, wobei jeder Knoten ermittelt, mit welchen Geräten Funkkontakt besteht. Einlaufende Nachrichten werden nur dann ausgewertet, wenn sie an den entsprechenden Knoten adressiert sind, ansonsten werden sie weitergeleitet. Die Steuersignale werden per Funk von Knoten zu Knoten weitergeleitet, bis das gewünschte Ziel erreicht ist. So kann z.B. ein Anwender das Licht im ersten Stockwerk von der Einfahrt aus dem Auto heraus einschalten, wenn er den entsprechenden Befehl mit der „Z-Wave“-Fernbedienung an den Garagentüröffner sendet, von wo er bis zum Adressaten weitergeleitet wird. Der Anwender erhält schließlich über das Netzwerk eine Bestätigung über die Ausführung des Befehls an die Fernbedienung zurück.

Jobangebote+ passend zum Thema

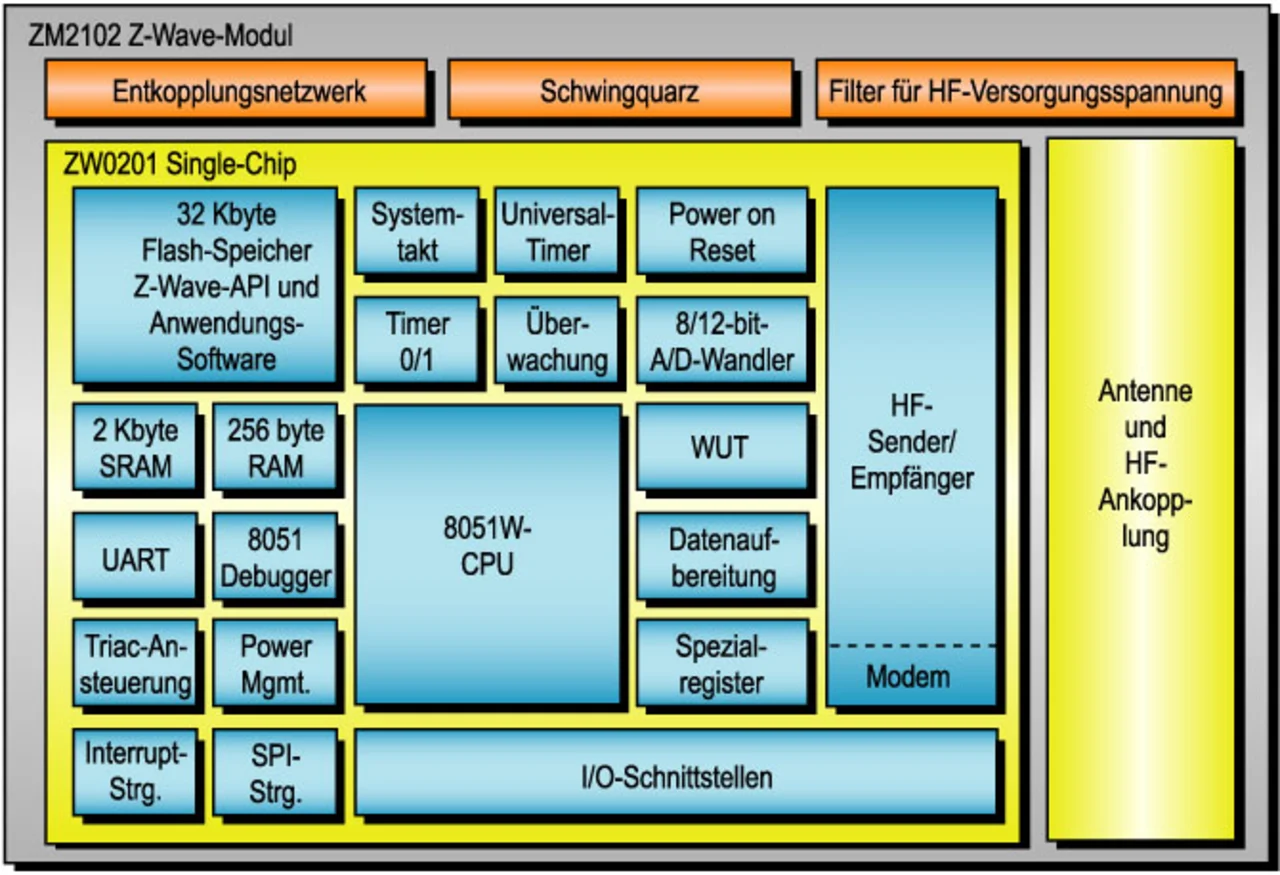

Dreh- und Angelpunkt des Systems ist ein Transceiver-Chip, der in der zweiten Generation unter der Bezeichnung „Z-Wave 201 Single Chip“ angeboten wird (Bild 4). Der Chip integriert alle für einen Z-Wave-Transceiver erforderlichen Funktionsbaugruppen, für den Aufbau des vollständigen Transceivers sind lediglich 15 externe Bauelemente erforderlich; hierzu zählt der Schwingquarz, mit dem die Sende- und Empfangsfrequenz festgelegt werden. Der Chip wird bei TSMC im 0,18-µm-CMOS-Prozess gefertigt, im integrierten 32-Kbyte-Flash-Speicher liegen das Mesh-Netzwerk-Protokoll, das Z-Wave-API (Application Program Interface) und die Anwenderprogramme. Aus Kostengründen und wegen des allgemeinen Bekanntheitsgrades unter den Entwicklern kommt auf dem Chip als CPU der 8051 zum Einsatz (Bild 5). Für die Ankopplung an Sensoren wurde ein 8/12-bit-A/D-Wandler implementiert; für die Realisierung von elektronischen Leistungsstellern steht auf dem Chip ein Triac-Controller zur Verfügung.

Auf die Minimierung der Stromaufnahme wurde bei der Auslegung des Chips besonderes Augenmerk gelegt. So ist es gelungen, die Stromaufnahme im Schlafmodus einschließlich der Bestromung eines Weckuhr-Schaltkreises (Wake Up Timer), eines „Power On Reset“-Schaltkreises und des SRAM unter 2,5 µA zu halten. Mit eingeschaltetem Empfänger steigt die Stromaufnahme auf 21 mA, beim Senden werden 23 mA benötigt. Nach Angaben des Herstellers hält z.B. bei den typischen Anforderungen eines Lichtschalters (einige wenige Betätigungen pro Tag) eine Standard-Batterie etwa 10 Jahre. Der Chip kostet heute etwa 3 Dollar, das Entwicklungsziel für den Chip der nächsten (dritten) Generation liegt bei 1,50 Dollar.

Zur Unterstützung der Vermarktung wurde eine „Z-Wave Alliance“ gegründet [7], die am 7. Juli 2005 ihre erste Entwicklerkonferenz in Kopenhagen abgehalten hat. Mittlerweile hat die „Allianz“ etwa 125 Mitgliedsfirmen; gegenwärtig sind über 85 Produkte auf dem Markt, bis Ende 2005 sollen weitere 140 Produkte folgen. Für die „Z-Wave Alliance“ steht die „Interoperability“ im Vordergrund; schließlich funktioniert das Mesh-Prinzip nur dann, wenn jedes Gerät streng nach den Regeln funktioniert. Da die Chips und Module aus einer Hand kommen – über eine „Second Source“ wird nach Angaben des Unternehmens verhandelt –, sind die Voraussetzungen hierfür gegeben. Zensys hat zudem ein Zertifizierungsprogramm aufgelegt, das alle Z-Wave-Produkte durchlaufen müssen. Hier werden die Geräte u.a. auf ihre Eignung für das „Routing“ überprüft, auf ihre Vernetzbarkeit und die Fähigkeit, alle Geräte im „Mesh“ anzusprechen. Auf der „Kopenhagener Konferenz“ wurden mehr als 40 Produkte und Prototypen für „Home Control“ auf eben diese Eigenschaften hin erfolgreich getestet.

- Software für „Jedermanns Brieftasche“

- Vom Anfänger bis zum Profi die passende Lösung

- Die Freiheit ohne Kabel

- Autor

- Verbindung im 868-MHz-Band

- Gedränge im 2,4-GHz-Band