Im „Dickicht“ der Leiterplatten-Designwerkzeuge den Durchblick behalten

Software für „Jedermanns Brieftasche“

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Die Freiheit ohne Kabel

Integration mit NI LabVIEW und SignalExpress

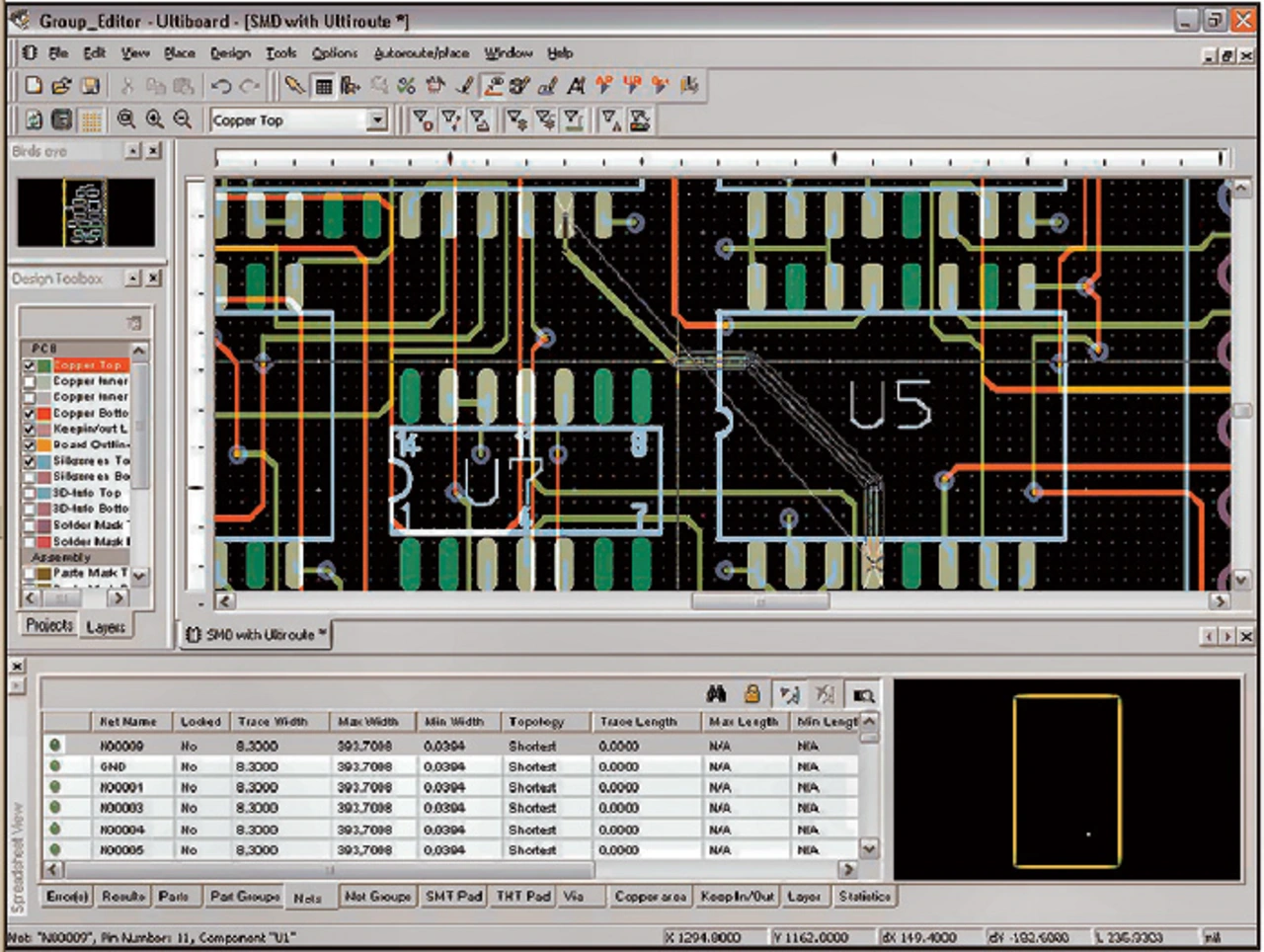

Electronics Workbench (www.ewbeurope.com) dürfte bis zur Übernahme durch National Instruments im Frühjahr 2005 an den Universitäten verbreitet gewesen sein. Nun aber hat sie durch die Integration ihrer Entwicklungsumgebungen „Multisim 9“, „Ultiboard 9“ (Bild 1) und „Ultiroute 9“ eine Qualitätsebene erreicht, die sie für alle Phasen eines Entwurfs interessant erscheinen lässt – vom ersten Konzeptentwurf über Schaltplaneingabe und Simulation bis hin zum endgültigen Layout und zur Produktion. Multisim lässt sich mit der grafischen Entwicklungsumgebung NI LabVIEW 8 sowie mit der interaktiven Mess-Software NI SignalExpress integrieren.

Mit Multisim 9 haben Anwender also Zugriff auf erweiterte Simulationsfähigkeiten, da sie reale Daten, die mittels LabVIEW erfasst wurden, als Quelle für die Simulation ihrer Schaltung nutzen können. Darüber hinaus lässt sich LabVIEW dazu nutzen, komplett benutzerspezifisch anpassbare virtuelle Instrumente für den Einsatz in der Multisim-Umgebung grafisch zu erstellen. Diese Möglichkeit besteht zusätzlich zu den bereits in Multisim enthaltenen 20 virtuellen Messgeräten. Außerdem können Anwender in der neuen Version native Dateiformate von LabVIEW oder SignalExpress in Multisim 9 importieren und exportieren.

Die komplette Entwicklungslösung kann kostenfrei vom Internet heruntergeladen werden und ist dann 45 Tage lang mit allen Funktionen voll nutzbar. Eine Begrenzung besteht allerdings in der Größe des Designs, das mit 50 Komponenten, 750 Pins und zwei Lagen praxisgerechte Entwürfe durchaus zulässt.

Sieben Tool-Pakete zu einer Umgebung vereint

Ohne Lizenzgebühren kann der Interessierte auch die Schaltplan- und Platinenlayout-Software „TARGET 3001!“ des Ing.-Büros Friedrich (www.ibfriedrich.com) herunterladen. Laut Firmenangaben handelt es sich hier um die weltweit einzige Software mit Schaltplan, Mixed-Mode-Simulation, Platinenlayout samt Autoplatzierer und Autorouter, EMV-Analyse und Frontplatten-Fräsmodul in einem einzigen Programm. Wer nicht gleich mehrere Tausend Euro investieren möchte, kann die voll funktionsfähige Leiterplatten-CAD-Version TARGET 3001! „discover“ V12 kostenlos testen. Alle Funktionen wie Schaltplan, Platine, Autoplacer, EMV-Analyse, Autorouter, Simulation und Frontplattendesigner sind voll nutzbar. Die interne Datenbank ist allerdings auf 100 Pins/Pads sowie auf zwei Kupferlagen beschränkt. Die Simulation wiederum ist in der Lage, bis zu 30 Signale zu simulieren.

Natürlich gibt es diese Software auch in höherwertigen Leistungsklassen, welche weder Pin- noch Pad-Anzahl begrenzen. Die Professional-Version z.B. begrenzt nur noch die Zahl der Signale und Kupferlagen auf 100 und kostet 1599 Euro, und das Flaggschiff hebt auch bei den Signalen die Begrenzung auf und ist für 2999 Euro zu haben. Einzig den Autorouter ELECTRA des Herstellers ConnectEDA kann der Anwender noch als externes Zusatzmodul erwerben. Letzterer eignet sich für sehr komplexe Layouts und kann nebenbei auch als kostenlose Demoversion vorab getestet werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Für die Automatisierung der Haustechnik stehen neben LON weitere eingeführte Systeme wie EIB (Europäischer Installationsbus [3]) oder BACnet (Building Automation and Control Net-works [4]) am Markt zur Verfügung. Alle diese bedienen nicht den Kundenwunsch nach Integration und Verteilung multimedialer Inhalte im Haus oder in der Wohnung. Auf diesen Trend setzt nun Philips [5] mit einem neuen System für die kabelfreie Übertragung von Audio-Signalen. Das unter dem Namen „Ensation“ Anfang des Jahres vorgestellte Verfahren arbeitet in Europa im Frequenzbereich 863 MHz bis 865 MHz, in den USA zwischen 902 und 928 MHz. Die Reichweite des Verfahrens soll im Inneren eines Gebäudes etwa 30 m betragen, bei einer Sendeleistung von 10 mW. Die Latenzzeit soll nach Auskunft von Philips 20 ms nicht übersteigen, bei Bluetooth soll sie zwischen 40 und 50 ms liegen, für WiFi werden 100 ms oder mehr erwartet. Daher eignet sich das Verfahren auch zur Übertragung von Videoton, die „Synchronizität“ zu den Bildern bleibt bei „Ensation“ im Wesentlichen erhalten. Einer der Gründe hierfür ist die Implementierung einer Fehlerkorrektur (FEC – Forward Error Correction); auf eine erneute Übertragung der Daten bei fehlerhafter Übertragung wird grundsätzlich verzichtet. Das System überprüft laufend die Funkstrecke, bei Störungen kann der „Link Manager“ die Sendefrequenz wechseln; diese kann vor dem Umschalten von allen angeschlossenen Stationen über die Messung der Feldstärke in diesem Kanal (RSSI – Received Signal Strength Indication) auf Störungen hin geprüft werden.

Die Audio-Signale werden in „CD-Qualität“ in einem Punkt-zu-Mehrpunkt-Verfahren übertragen, dabei kann die „Basisstation“ zwei verschiedene Audio-Signalströme an verschiedene Empfangsstationen (Slaves) übertragen. Die Übertragungsbandbreite des Funkkanals lässt sich zwischen 300 kHz und 1 MHz umschalten. Für die Modulation wird eine zwei- bzw. dreistufige Frequenzumtastung mit Gaußschem Filter eingesetzt (2GFSK/ 3GFSK-Modulation). Die Datenübertragungsrate liegt zwischen 150 kbit/s und 500 kbit/s in Abhängigkeit von der gewünschten Audio-Qualität. Das Eingangssignal für die Basisstation kommt über einen analogen Eingang oder die digitale S/P-DIF-Schnittstelle. Steuersignale werden über den I2C-Bus mit dem Chip ausgetauscht, für die Anbindung von weiteren Peripheriegeräten ist eine digitale Universal-Schnittstelle vorhanden (GPIO). Das Ausgangssignal im Empfänger ist analog, über einen Verstärker wird es in einem Lautsprecher oder Kopfhörer umgesetzt.

Für den Aufbau einer „Basisstation“ bzw. einer Empfangsstation bietet Philips einen „Baseband-Chip“ mit der Bezeichnung SAA8200 und einen „HF-Chip“ mit der Bezeichnung TEA 7000. Ein damit aufgebautes System (Bild 3) benötigt noch einen Speicherbaustein und einen HF-Verstärker mit Antenne, die erforderliche Anpassung und einige Bauelemente für die HF-Entkopplung.

- Software für „Jedermanns Brieftasche“

- Vom Anfänger bis zum Profi die passende Lösung

- Die Freiheit ohne Kabel

- Autor

- Verbindung im 868-MHz-Band

- Gedränge im 2,4-GHz-Band