Kabel & Leitungen

Litzen im Vergleich

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Verluste infolge eines äußeren Magnetfelds

In diesem Abschnitt werden die Verluste in Litzen infolge eines äußeren Magnetfelds betrachtet. In Wickelanordnungen, z.B. bei Spulen und Transformatoren, sind die Drähte einem starken externen Magnetfeld infolge der Nachbarwindungen und der Luftspalte in den Kernen ausgesetzt. Problematisch wird die Situation bei leistungselektronischen Schaltungen mit großen Strömen und Betriebsfrequenzen im hohen kHz-Bereich, zum Beispiel bei Schaltnetzteilen. In diesen Fällen spielen die Verluste infolge des äußeren Proximity-Effekts eine dominierende Rolle.

Jobangebote+ passend zum Thema

Befindet sich ein Draht der Länge l in einem homogenen externen Magnetfeld der Amplitude Ĥext, dann können die Proximity-Verluste mit Hilfe der Beziehung Pprox = l ×·Ĥext² × Ds/κ berechnet werden. Die ausführlichen Gleichungen sind in [1] bzw. [2] angegeben.

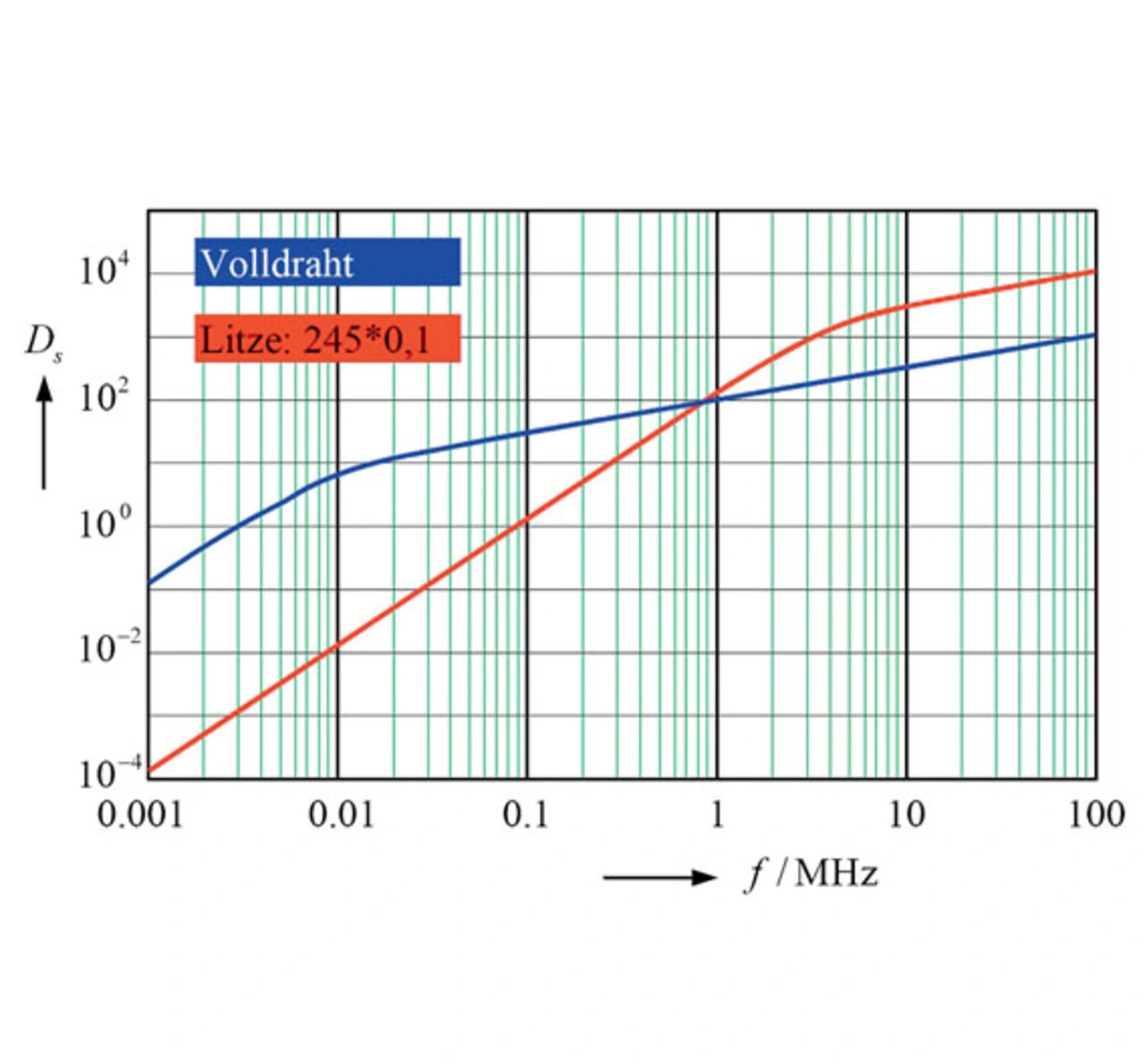

Der Proximity-Faktor Ds hängt vom Verhältnis von Drahtradius zu Eindringtiefe a/δ ab. Bild 5 zeigt die Werte Ds einer Litze im Vergleich zu ihrem äquivalenten Volldraht. Auch hier zeigt sich, dass die Litze im unteren Frequenzbereich deutliche Vorteile aufweist, oberhalb einer bestimmten Frequenz sind die Verluste beim Volldraht aber wieder geringer. Interessant ist jetzt, dass diese Frequenzgrenze sowohl bei den Verlusten infolge des Stromes nach Bild 1 als auch bei den Verlusten infolge des externen Magnetfelds nach Bild 5 praktisch an der gleichen Stelle liegt. Damit spielt die prozentuale Aufteilung zwischen den beiden Verlustmechanismen für die Auswahl einer Litze keine Rolle.

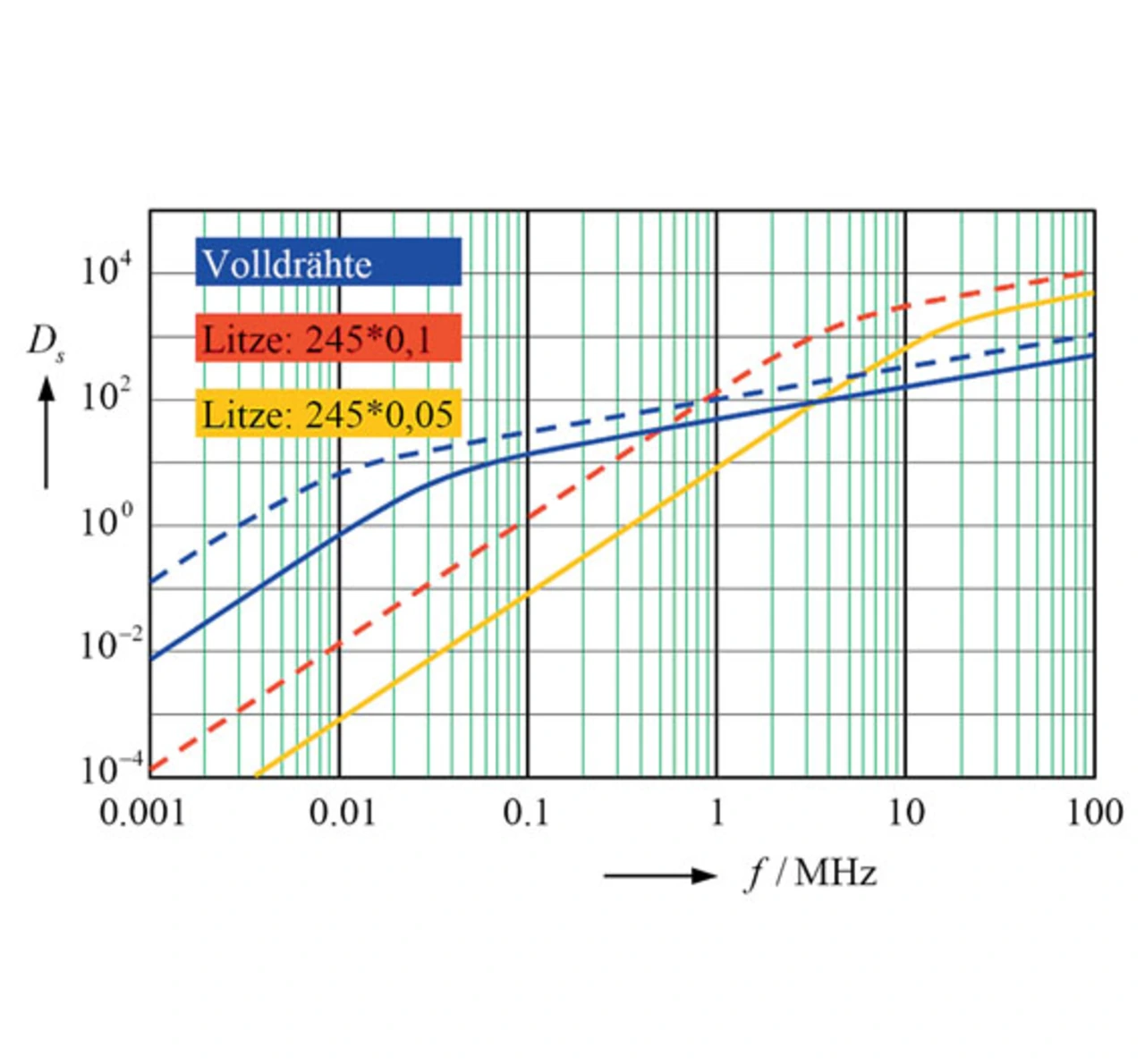

Als erster Einflussparameter wird der Durchmesser der Adern betrachtet. In Bild 6 sind nochmals die Ergebnisse aus Bild 5 gestrichelt eingezeichnet. Die durchgezogenen Linien beziehen sich auf eine Litze mit gleicher Adernzahl, aber halbem Aderndurchmesser. Beim zugehörigen äquivalenten Volldraht ist ebenfalls der Durchmesser gegenüber Bild 5 halbiert.

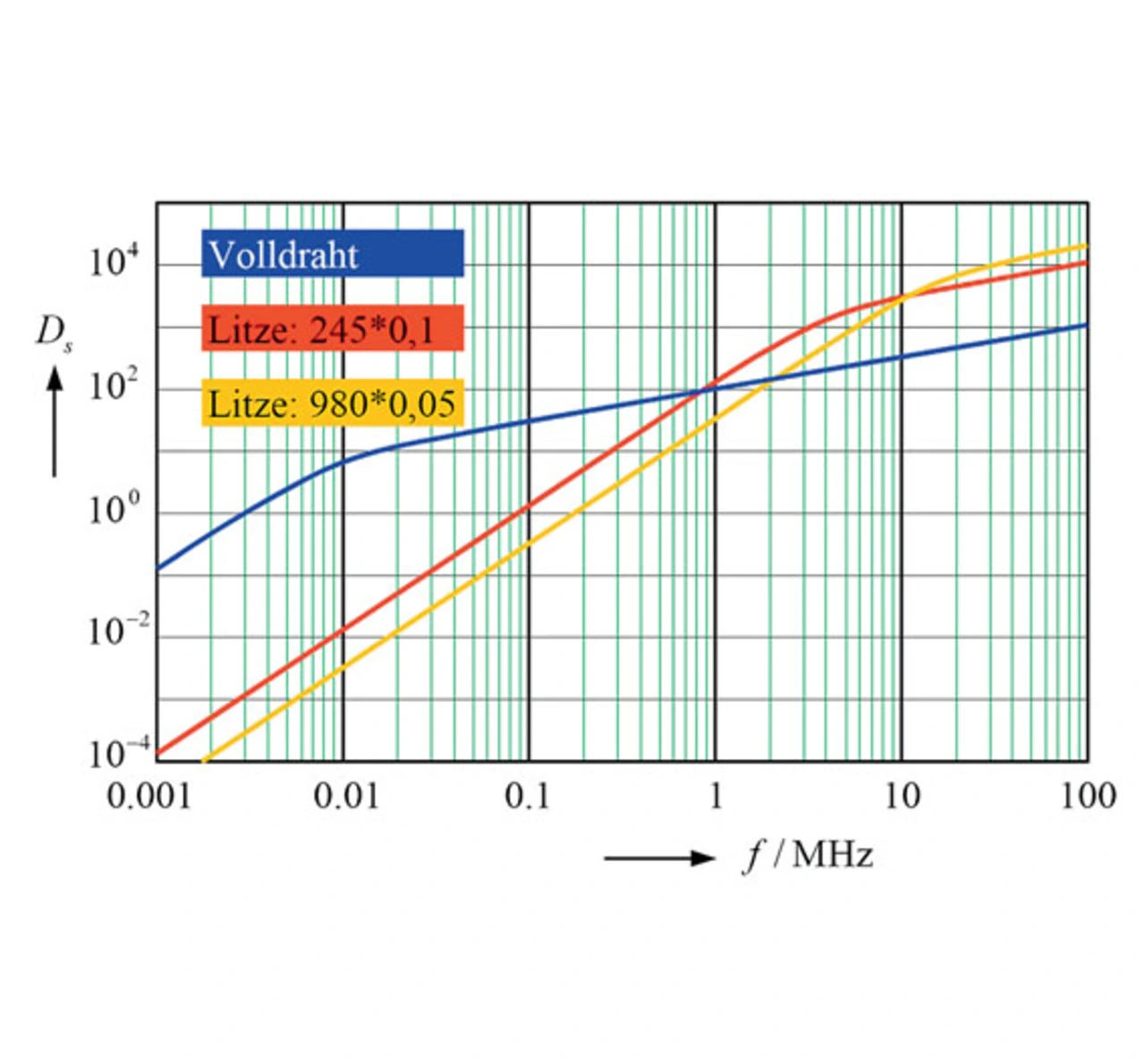

Der Nachteil bei der Maßnahme in Bild 6 ist der kleinere Kupferquerschnitt und damit ein größerer Gleichstromwiderstand R0. Den Vergleich von Litzen mit identischen Werten R0, aber unterschiedlicher Adernzahl zeigt Bild 7.

Hier entsteht die gleiche Situation wie bereits in Bild 3. Der Schnittpunkt gegenüber dem Volldraht verschiebt sich zu höheren Frequenzen, allerdings wird die feiner unterteilte Litze bei sehr hohen Frequenzen schlechter als die Litze mit weniger Adern. Ein Vergleich der Schnittpunkte in den Bildern 3 und 7 bestätigt die bereits im Zusammenhang mit Bild 5 gemachten Aussagen.

Aufbau und Form der Litze – z.B. der in Bild 4 untersuchte Litzendurchmesser – haben praktisch keinen Einfluss auf die äußeren Proximity-Verluste. Generell gilt, dass sich die Positionierung der Drähte im Wickelfenster an der Feldverteilung orientieren sollte. Wenn möglich, sollten die Windungen an Stellen gelegt werden, wo die magnetische Feldstärke besonders klein ist. Insbesondere der Bereich um die Luftspalte im Spulenkern sollte im Interesse kleiner Wicklungsverluste ausgespart werden.

Die optimale Litze

In der Praxis hängt die Aufteilung zwischen den verschiedenen Verlustmechanismen stark von der Stromform ab. Je höher ein niederfrequenter Anteil im Strom wird, desto größer werden auch die Verluste durch den ohmschen Widerstand der Wicklungen. Diese Verluste können durch Vergrößern des Kupferquerschnitts der Wicklungen verringert werden – zu Lasten der Proximity-Verluste.

Je nach Stromform und Oberwellenspektrum lässt sich eine optimale Litze finden, so dass die Wicklungsverluste minimiert werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich die Positionierung der Windungen im Wickelfenster, hat entscheidenden Einfluss auf die externe Feldstärke Ĥext, der die einzelnen Windungen ausgesetzt sind.

Eine abschließende Bemerkung zu den bisherigen Betrachtungen muss noch angefügt werden: Zur Verdeutlichung der Einflüsse einzelner Litzenparameter wurden den vorgestellten Berechnungen ideale Litzen zugrunde gelegt. Das nicht ideale Verhalten einer realen Litze in der Praxis setzt sich aber – je nach Qualitätsparameter der Litze – aus dem Verhalten eines Volldrahtes und dem Verhalten einer idealen Litze zusammen [2]. Die genannten Ergebnisse für die betrachteten Litzen sind daher vor allem qualitativer Natur.

- Litzen im Vergleich

- Verluste infolge des Stromes im Draht

- Verluste infolge eines äußeren Magnetfelds

- Literatur & Autoren