Kabel & Leitungen

Litzen im Vergleich

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verluste infolge des Stromes im Draht

In die folgenden Betrachtungen fließen zunächst allein die Verluste mit ein, die durch den Strom in der Leitung entstehen. Die Vernachlässigung eines externen Magnetfelds ist in der Praxis nur dann gerechtfertigt, wenn einzelne Leitungen verlegt werden und die Abstände zu anderen stromführenden Leitern hinreichend groß sind.

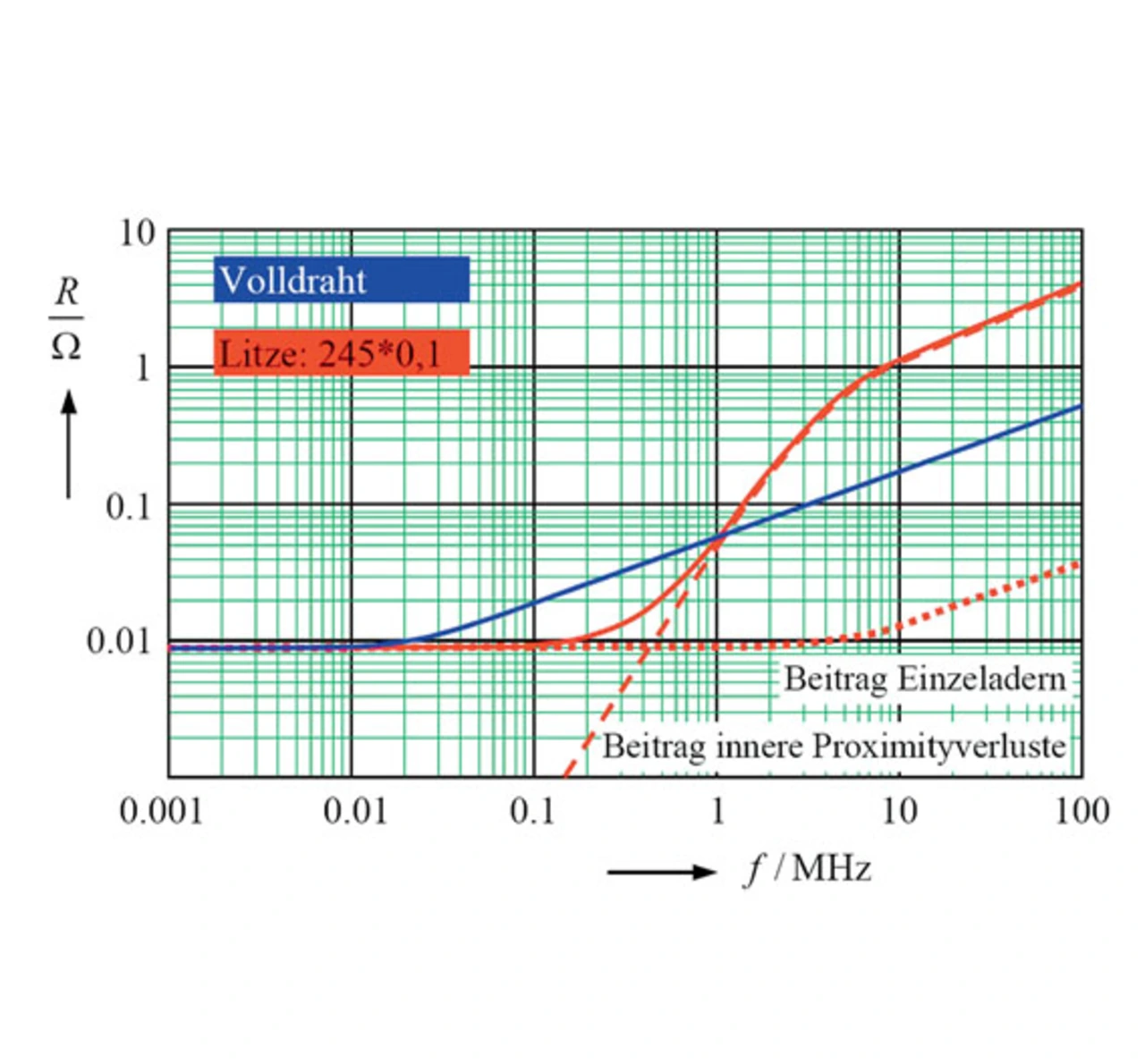

Bild 1 zeigt für diesen Fall die Verluste in Abhängigkeit der Frequenz für eine ausgewählte Litze und zum Vergleich für einen Volldraht mit gleichem Kupferquerschnitt. Bei allen folgenden Bildern ist jeweils eine Drahtlänge von 1 m zugrunde gelegt.

Im unteren Frequenzbereich verhalten sich beide Drähte gleich. Die erzwungene homogenere Stromverteilung über den Gesamtquerschnitt führt bei der Litze zu einem wesentlich geringeren Widerstand über einen großen Frequenzbereich. Dieser Effekt lässt sich auch damit begründen, dass das Verhältnis von Eindringtiefe zu Drahtradius bei den Litzeadern wesentlich größer ist als bei dem Volldraht und der Skineffekt erst bei wesentlich höheren Frequenzen einsetzt. Dieser Unterschied ist an der gepunkteten Linie in Bild 1 zu erkennen.

Die Verluste infolge des inneren Proximity-Effekts, dargestellt als gestrichelte Linie, sind dafür verantwortlich, dass die Gesamtverluste in der Litze oberhalb einer charakteristischen Frequenz die Verluste eines Volldrahts mit gleichem Kupferquerschnitt übersteigen.

Jobangebote+ passend zum Thema

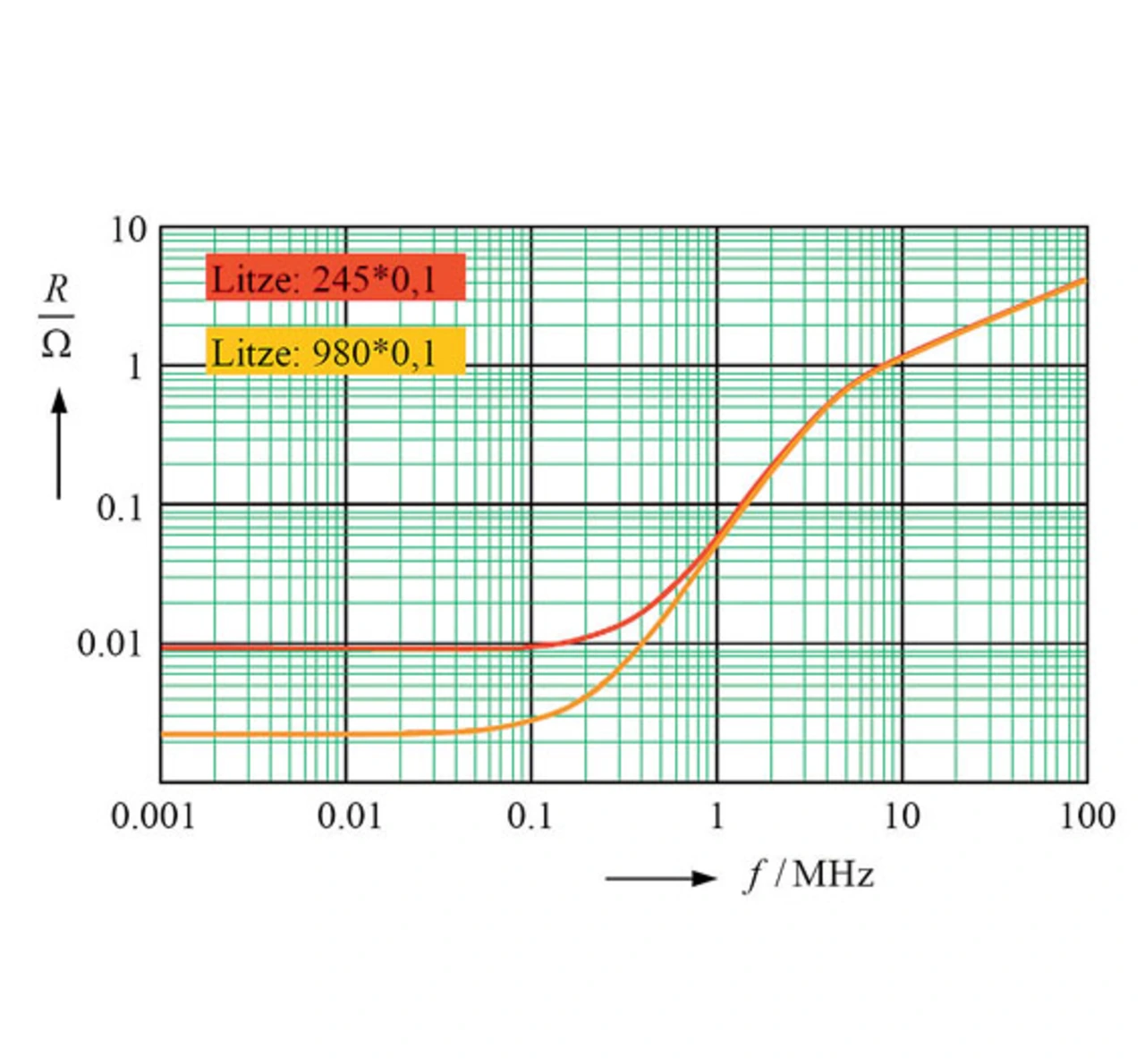

Eine Reduzierung der Verluste im unteren Frequenzbereich lässt sich nur mit einem größeren Kupferquerschnitt erreichen. Den Einfluss einer höheren Anzahl von Einzeladern bei unverändertem Aderndurchmesser zeigt Bild 2.

Die Erhöhung der Adernzahl um den Faktor vier reduziert den Gleichstromwiderstand um den gleichen Faktor. Bei vorgegebener Stromamplitude bestimmt der Kupferquerschnitt der Litze die minimal möglichen Verluste der Leitung.

Es zeigt sich aber auch, dass die inneren Proximity-Verluste praktisch unabhängig von der Adernzahl sind. Das heißt, die Verluste im oberen Frequenzbereich können durch eine Erhöhung der Adernzahl bei konstant gehaltenem Aderndurchmesser nicht reduziert werden.

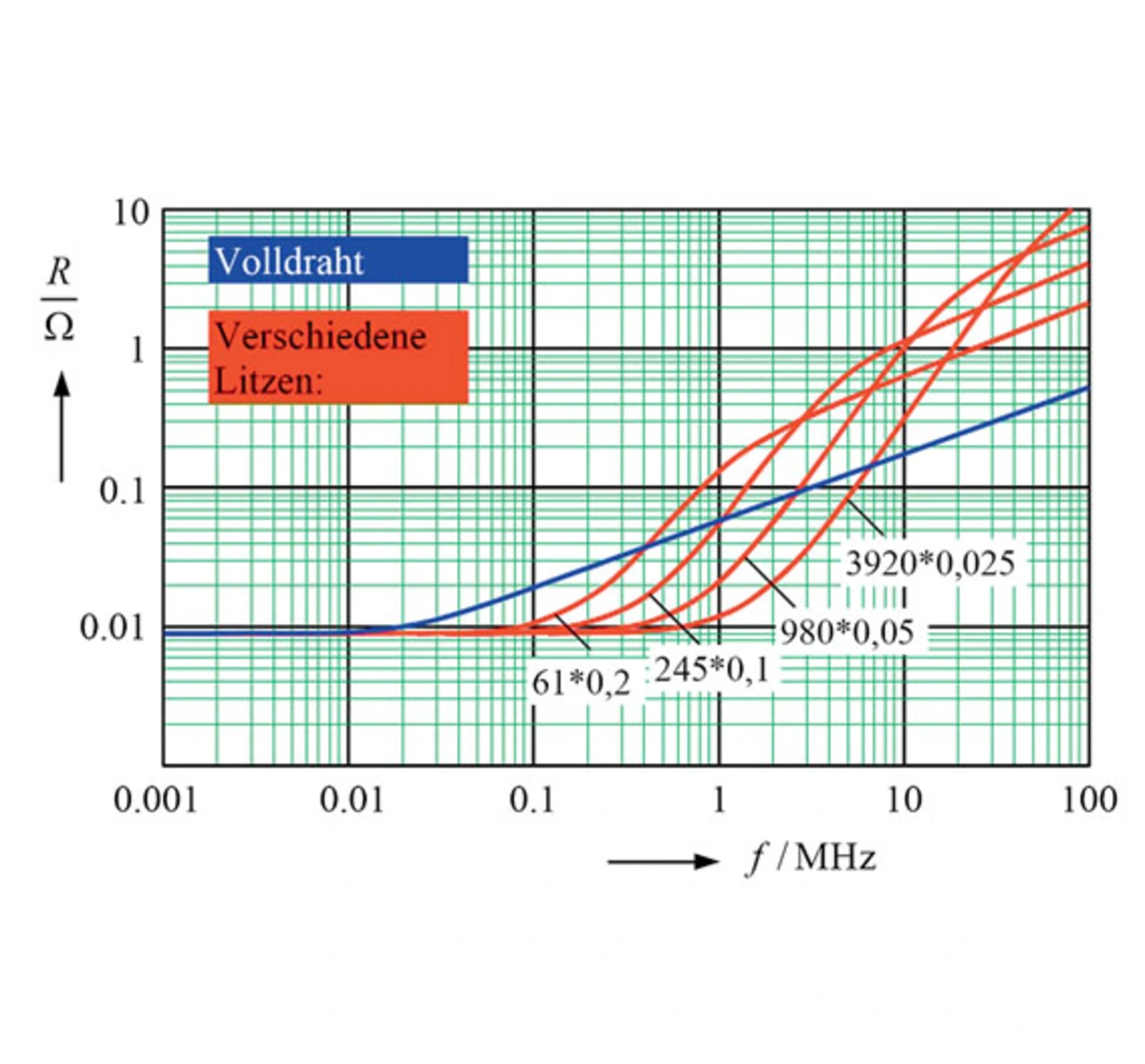

Zur Reduzierung der Verluste im oberen Frequenzbereich muss der Aderndurchmesser verkleinert werden. Bild 3 zeigt den frequenzabhängigen Verlustwiderstand für Litzen mit unterschiedlicher Adernzahl, aber gleichem Kupfer-Gesamtquerschnitt.

Ein Vergleich mit dem Volldraht lässt erkennen, dass die obere Frequenzgrenze, bis zu der eine Litze gegenüber einem massiven Draht Vorteile bringt, durch Verringern des Aderndurchmessers erhöht werden kann. Bild 3 zeigt aber auch, dass für sehr hohe Frequenzen die Litze mit den dünneren Adern die höchsten Verluste aufweist.

Sind Kupferquerschnitt der Litze und Betriebsfrequenz fest vorgegeben, so kann man einen minimalen Aderndurchmesser definieren. Dieser Zusammenhang ist ebenfalls in Bild 3 erkennbar. Bei einer Betriebsfrequenz von 1 MHz weist die Litze 3920*0,025 praktisch den Gleichstromwiderstand R0 auf. Eine weitere Reduzierung der Aderndurchmesser verbessert die Verlust-bilanz praktisch nicht mehr. Zur besseren Vergleichbarkeit der vier Litzen in Bild 3 wurde deren Außendurchmesser gleich gewählt.

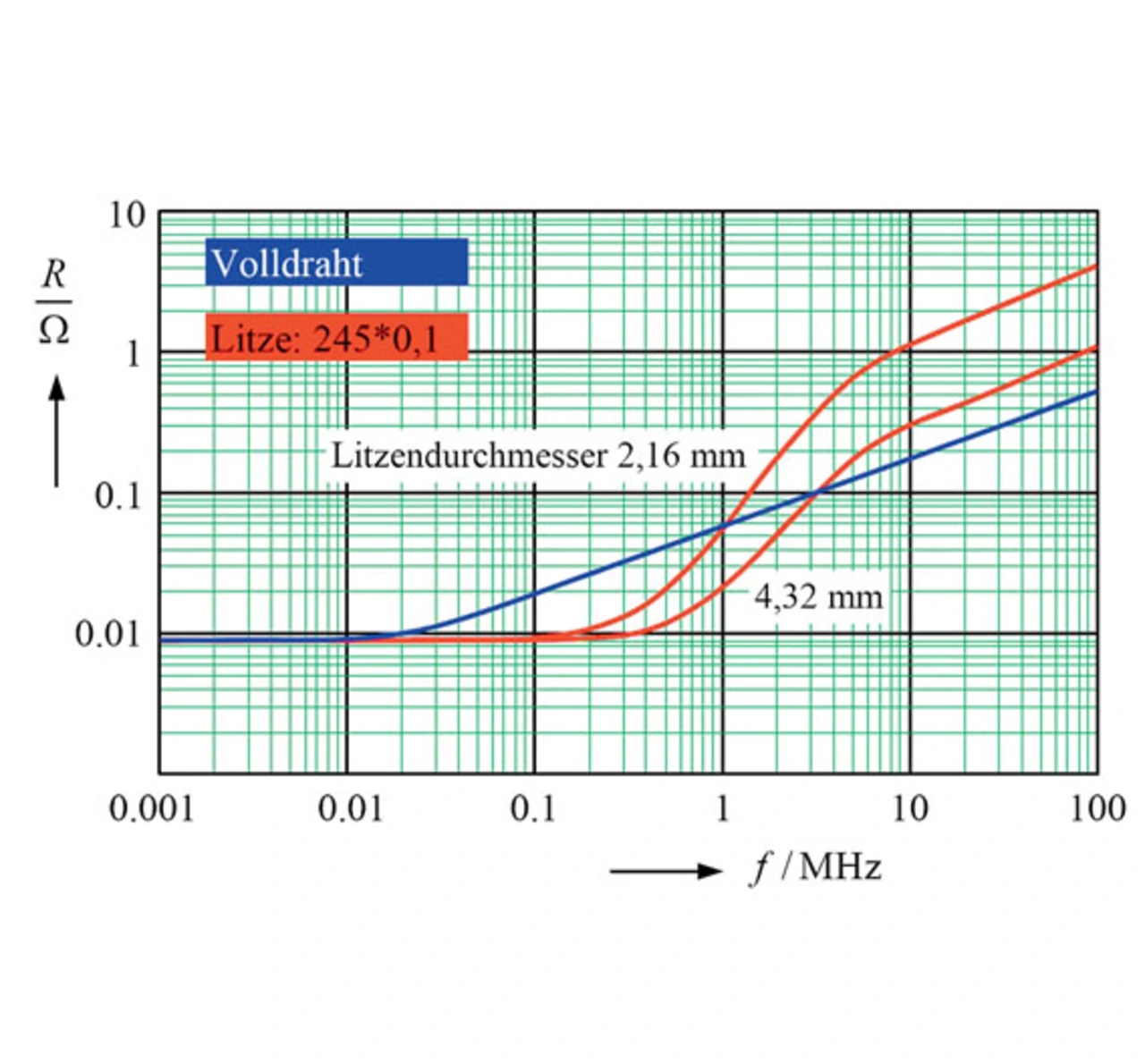

In der Praxis steigt dieser jedoch mit zunehmender Adernzahl, da die Lackisolation stärker ins Gewicht fällt, so dass die Impedanzen der feiner unterteilten Litzen entsprechend den Ergebnissen in Bild 4 noch etwas geringer werden.

Zur Reduzierung der Verluste im hohen Frequenzbereich müssen die inneren Proximity-Verluste minimiert werden. Dazu muss das Magnetfeld an der Stelle der einzelnen Adern infolge des Stromes in den Nachbaradern reduziert werden. Diese Forderung läuft auf eine Abstandsvergrößerung zwischen den Einzeladern hinaus. Eine einfache Realisierungsmöglichkeit besteht darin, die Dicke der Lackisolation auf den Einzeladern zu vergrößern. Durch den größeren Umfang des Litzebündels sinkt die magnetische Feldstärke am Rand und damit auch auf dem gesamten Litzenquerschnitt.

Bild 4 zeigt für den bereits betrachteten Litzetyp die Verbesserung. Eine Erhöhung des Gesamtdurchmessers um den Faktor 2 reduziert die inneren Proximity-Verluste und damit den Verlustwiderstand der Litze um den Faktor 4.

- Litzen im Vergleich

- Verluste infolge des Stromes im Draht

- Verluste infolge eines äußeren Magnetfelds

- Literatur & Autoren