Zwischen Angebot und Nachfrage

Quarze und Oszillatoren im Strudel des Wandels

Eine Konsolidierungswelle durchzieht den Markt: viele Akteure kündigen ältere, weniger gefragte Bauteile ab. Gleichzeitig wachsen Preisdruck und logistische Herausforderungen, die alle Beteiligten dazu zwingen, ihre Strategien anzupassen.

Die Marktbedingungen und die Verfügbarkeit vieler elektronischer Komponenten – und so auch der frequenzgebenden Produkte wie Quarze und Oszillatoren – unterliegen einem ständigen Wandel. In den letzten Jahren hat die Elektronikbranche massive Turbulenzen erlebt, gekennzeichnet durch extreme Lieferverzögerungen, unerwartete Produktabkündigungen und steigende Preise. Die Hauptursachen hierfür waren die anhaltende Corona-Pandemie, die zu wiederholten Lockdowns und Produktionsstillständen führte. Zusätzliche Probleme ergaben sich aus gestiegenen Energiekosten in China, Wasserknappheit in Taiwan, Blockaden im Suezkanal und geopolitischen Konflikten weltweit.

Fehlende Second Source und der globale Digitalisierungstrend

Viele Unternehmen waren unvorbereitet und hatten weder einen Plan B für diese Krise noch eine Second Source für viele benötigte Bauteile. Neben diesen unvorhergesehenen Hindernissen, die bereits zu beispiellosen Lieferengpässen führten, trägt der globale Digitalisierungstrend zu einer enormen und unerwarteten Nachfrage nach elektronischen Komponenten bei. Insbesondere in Schlüsselbereichen wie der Automobilindustrie, Elektromobilität und dem Ausbau der 5G-Infrastruktur steigt der Bedarf kontinuierlich an. Ebenfalls haben die steigende Anzahl von Homeoffice-Arbeitsplätzen und der zunehmende Bedarf an Unterhaltungselektronik zu einem weltweiten Nachfrage-Boom geführt.

Produktionskapazitäten und wirtschaftliche Gesamtsituation

Diese Entwicklungen stehen im Gegensatz zu früheren Prognosen, die ein eher schleppendes Wirtschaftswachstum vorhersagten. Infolgedessen liefen viele asiatische Fabriken und ihre Lieferketten mit teilweise deutlich geringerer Kapazität. Mittlerweile hat sich der Markt wieder ins Gegenteil gewendet. Während die Produktionskapazitäten für Taktgeber wieder hochgefahren und vielerorts aufgestockt wurden, bleibt die Nachfrage nun – bedingt durch die schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation und das fast panische Auffüllen der Läger während der Engpässe der letzten Jahre – hinter den Erwartungen zurück.

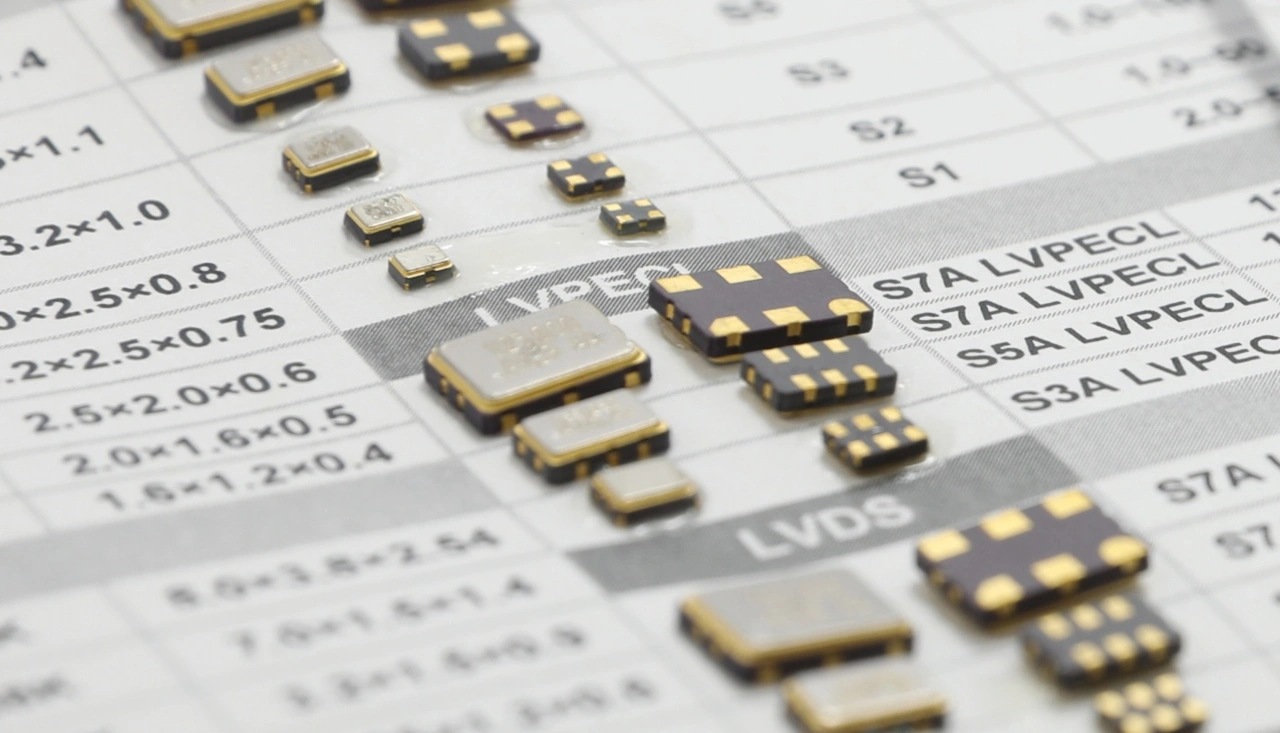

Solche Extremphasen nutzen viele Hersteller, um ältere und weniger gefragte Bauteilserien auslaufen zu lassen oder durch neuere Technologien zu ersetzen. Um die entstandenen Produktionsausfälle der vergangenen Jahre wieder aufzuholen, sind die Gehäusezulieferer dazu übergegangen, vorrangig die starke Nachfrage aus dem Bereich der Consumer-Produkte zu bedienen. In diesen Produkten werden überwiegend kleinere und mittlerweile gängigere SMD-Bauformen wie 3,2 mm × 2,5 mm eingesetzt. Gerade im Zuge der fortwährenden Miniaturisierung und des Booms von Wearables werden auch noch kleinere Bauformen bevorzugt. Die Verwendung kleinerer Gehäuse ermöglicht eine höhere Ausbeute, während die größeren Bauformen die Produktionslinien eher blockieren und weniger profitabel sind.

Abkündigung älterer SMD-Bauformen

Infolgedessen haben viele Quarz- und Oszillatorenhersteller, insbesondere diejenigen ohne eigene Fertigung (sogenannte Private Label), bereits während der Pandemie die älteren und größeren SMD-Bauformen wie 7,0 mm × 5,0 mm, 6,0 mm × 3,5 mm und 5,0 mm × 3,2 mm komplett abgekündigt. Es ist absehbar, dass diese Bauformen in Zukunft vollständig vom Markt verschwinden oder durch kleinere Varianten verdrängt werden. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung zwar beschleunigt, war jedoch nur ein Katalysator für einen bereits vorhandenen Trend. Bei den Oszillatoren kommt zum Problem der schlechten Verfügbarkeit der großen Gehäuse noch hinzu, dass die Hersteller der benötigten ICs die Produktion der Varianten mit 5 V herunterfahren oder sie bereits gar nicht mehr produzieren. Auch hier ist die sinkende Nachfrage des Marktes ausschlaggebend.

Rückzug historischer Quarze und Oszillatoren aus dem Sortiment

Unabhängig von den turbulenten letzten Jahren wurden von vielen Herstellern die fast schon historischen Quarze und Oszillatoren im Kunststoffgehäuse aus dem Sortiment genommen. Der Produktionsprozess dieser Bauteile ist mittlerweile relativ aufwendig und teuer geworden, sodass sie dem allgemeinen Preisdruck nicht mehr lange standhalten können. Epson begann beispielsweise im Jahr 2020 mit der Abkündigung seiner Plastikquarze wie beispielsweise die Serien MA-406, MC-405 und MC-406 und bereinigte sein Portfolio entsprechend. Andere Hersteller zogen nach, sodass diese Quarze mittlerweile nur noch von einer Handvoll Anbieter erhältlich sind, die ihre Bauteile fast alle aus derselben Produktion beziehen. Ihre Verfügbarkeit wird davon abhängen, wie lange die Anwender bereit sind, die mit sinkender Nachfrage steigenden Preise zu zahlen. Als Nächstes könnten Quarze im Metallgehäuse wie beispielsweise HC-49 betroffen sein. Aufgrund ihres relativ hohen Gewichts übertreffen die Transportkosten mittlerweile weitgehend die Materialkosten. Es bleibt unklar, wie lange diese Bauteile dem allgemeinen Preisdruck noch standhalten können.

Strategien zur Risikominimierung in der Elektronikbranche

Angesichts des spannungsgeladenen Umfelds der Elektronikbranche ist es für Anwender wichtiger denn je, eine krisensichere Strategie zu entwickeln, um bestehen zu können. Frühzeitiges und vorausschauendes Planen sowie das Erkennen von Trends und entsprechende Reaktionen sind fundamental. Zukünftig ist es entscheidend, beim Ausarbeiten globaler Lieferketten unvorhersehbare Ereignisse, wie wir sie in jüngster Vergangenheit erlebt haben, genauso zu berücksichtigen wie die allseits gefürchtete Obsoleszenz oder Allokation von elektronischen Bauteilen.

Um Produktion und Lieferungen sicherer zu machen, muss mehr Sorgfalt auf den Aufbau breit aufgestellter Lieferantennetzwerke und die Auswahl zuverlässiger Handelspartner und Bezugsquellen gelegt werden. Lieferketten müssen solide, durchdacht und krisensicher aufgebaut werden und dürfen nicht nur nach ihrem Einsparpotenzial bewertet werden. Es ist dabei unabdingbar, so früh wie möglich mindestens eine Second Source für ein Bauteil zu testen und freizugeben. Im Ernstfall kann dann bestenfalls auf eine oder mehrere unabhängig voneinander agierende und lokal voneinander getrennte, also »echte« Second Sources, zurückgegriffen werden, um einen möglichen Bandstillstand zu verhindern.

Die Obsoleszenz-Strategie von WDI hilft den Kunden dabei, die Risiken zu reduzieren, die durch abgekündigte Bauteile entstehen können. Das erstreckt sich insbesondere ins Entwicklungsumfeld, wo WDI den Kunden bei der Auswahl des für sie richtigen Produkts zur Seite steht. Das Unternehmen zeigt baugleiche Alternativen und Second Sources auf und empfiehlt besonders gängige Spezifikationen und Bauformen. WDI unterstützt die Anwender von der Erstbemusterung und eventuell notwendigen Schaltungsanalyse bis hin zur Prototypen- und Vorserienbelieferung sowie zur klassischen Distributionsdienstleistung während der Serienfertigung.

Aktualität in der Produktentwicklung: Der Wert neuer Generationen

Leider kommt es nicht so selten vor, dass WDI von Kunden Stücklisten mit veralteten oder nicht mehr aktuellen Bauteilen erhält, die für neue Produktentwicklungen angefragt werden. Im Dialog mit den Kunden kann dann oft festgestellt werden, dass das Design der Schaltung aus früheren Gerätegenerationen übernommen wurde, frei nach dem Motto »Never change a running system«.

Dank der Expertise im Haus kann WDI die Kunden darauf aufmerksam machen und ihnen statt der älteren Komponenten Bauteile der neuesten Generation mit größerer Effizienz und besserer Performance anbieten, möglicherweise sogar in kleinerer Bauform, kostengünstiger und mit besserer Verfügbarkeit in der Zukunft.

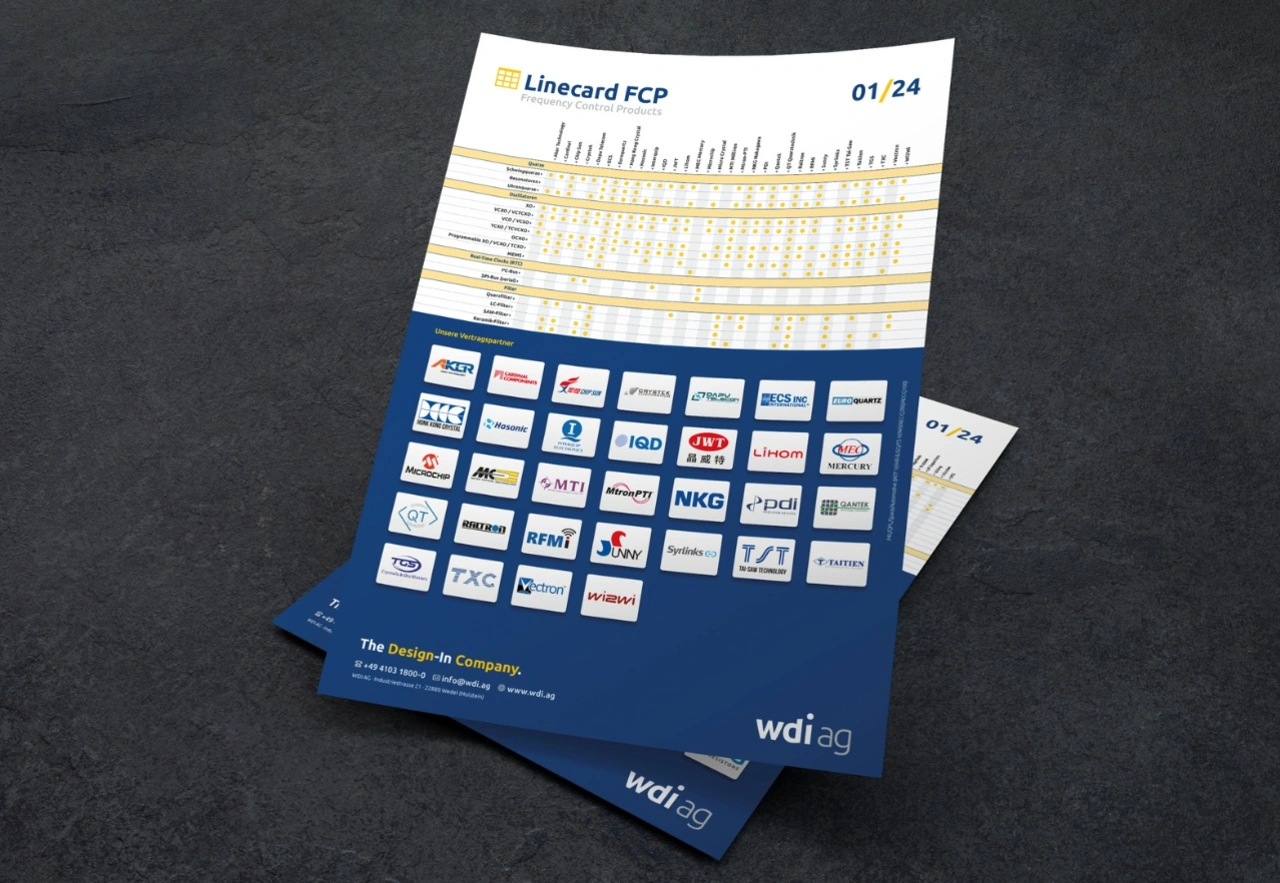

WDI’s Lieferantenstrategie: Fokussierung und Diversifikation

Dass WDI mit einer Vielzahl an Vertragslieferanten zusammenarbeitet, ermöglicht es, die Kernkompetenzen der Hersteller zu fokussieren und gezielt die besten Optionen für die Kunden auszuwählen. Denn WDI hat darauf geachtet, nur solche Hersteller ins Portfolio aufzunehmen, die einen klaren Mehrwert für ihr Produktangebot und ihre Kunden bieten. Eine gewisse Überlappung im Produktportfolio ist dabei oft hilfreich und sinnvoll, weil sie Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern reduziert.

Die Herausforderung besteht darin, Trends zu erkennen, die Stärken und Schwächen der Hersteller zu identifizieren und ihre Kernkompetenzen miteinander abzustimmen. Dadurch kann WDI den Kunden ein technisch stimmiges und wettbewerbsfähiges Gesamtportfolio sowie Unterstützung bei der Risikominimierung in der Beschaffung bieten.

Ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg, einen greifbaren Mehrwert zu bieten, ist die Implementierung von smartPCN. Dieser innovative Standard gewährleistet, dass die Geschäftspartner stets vollständig und zeitnah über relevante Produktänderungen und -abkündigungen (PCN) informiert sind. Durch smartPCN steigert WDI nicht nur die Effizienz der Kunden, sondern unterstützt sie auch dabei, Risiken zu minimieren und in einem volatilen Markt stets einen Schritt voraus zu sein.